——2025年河南大旱的返乡观察

老家河南又经历了一场大旱。

犹记得2014年的夏天,烈日灼烧着大地,河里的水浅了、少了、有的干了,地里的庄稼蔫儿了、黄了,有的死了。家里的水井抽上来的水逐渐变浑、变少,最后只能重新打上一口更深的,地里的机井整日被人簇拥着、机器轰鸣着,最后也几乎见底了。那个暑假和奶奶一起抗旱,玉米的叶子像小刀一样划到就是一道红印,给正在读高中的我进行了一场深刻的“劳动教育”。今年干旱又一次且更凶猛地在豫东肆虐——7月以来全市温高雨少,气象干旱发展迅速,机井水位平均下降3米,多县区存在特旱等级。

图 1 同一地点河流蓄水状况对比

一、农民保收与自救的成本压力

自今年入夏以来,河南省大部分地区降水持续偏少,部分站点连续超过一个月没有有效降雨。老家Z市地处豫东平原,作为河南乃至全国重要的粮食生产大市,农业在当地经济结构中占据核心地位,农民生计与农业生产深度绑定。据2024年统计数据显示,全市全年粮食播种面积达2067万亩,其中夏粮播种面积1100万亩——庞大的种植规模不仅凸显了其在国家粮食安全体系中的分量,更意味着农业生产是当地农民最主要的收入来源之一。在这样的背景下,持续干旱对Z市的冲击尤为直接:粮食生产的根基面临威胁,农民的经济来源也随之岌岌可危。

1.抗旱的直接成本:每一分钱都连着生计

水利设施的薄弱在这场大旱中暴露得淋漓尽致。尽管近年来Z市在水利建设上有所投入,但部分区域的设施仍难逃年久失修、老化损坏的困境。更严峻的是,持续干旱导致地下水位大幅下降,许多原有机井出水量锐减甚至彻底干涸,迫使农民不得不向更深的地下寻找水源。这不仅抬高了抗旱成本,更直接加剧了农田灌溉的难度。

大舅XT家在M镇,他的8亩耕地在村外约400米处,因不在高标准农田项目区内,只能沿用传统灌溉方式:从家中扯出400多米长的电线连接到井边,再从井边铺展水管至田间。这种方式,与我多年前参与抗旱时如出一辙,效率低下且成本高昂。大舅给我算了笔细账:400多米电线近600元,抽水泵至少650元,喷灌带合计400元;由于附近机井不堪使用,他还与邻地农户合资打了一口40米深的新机井,每米造价120元,单口井成本就达4800元。“家里的电费每度是5毛6,用喷灌带一亩地得3个小时,每小时电费十几块钱。8亩地浇一遍电费要二百来块,看着不贵,但如果新置办这套设备,把我这一季粮食全卖了都不够。”大舅的无奈里藏着现实的沉重——一斤玉米仅1.1元左右,若按今年的投入算,8亩地的抗旱加种肥的本钱几乎与收成持平。

隔壁Z镇的大姑XYY家则呈现了另一种困境。她种植的3亩白芷,虽与邻里联合打井摊薄了成本(合每亩打井费100元),还安装了可移动式喷灌系统(三亩地花费670元),省力方便,能够在夜间灌溉以减少蒸发,电费补贴后每亩约15元。但加上配套水泵1000元,总投入仍让她倍感压力。“不浇水药材就死了,去年一亩能赚1600元,可太耗人力了,今年这情形,减产不少,还不知道能卖个什么价。”而为了照料这3亩白芷,她北边2亩玉米地根本无暇顾及,如今植株已近干枯,“一把火都能点着”。

无论是大舅的传统灌溉,还是大姑的半机械化尝试,都指向同一个现实:干旱对农民而言,从来不止是自然现象的考验,更是对生计的直接碾压。2024年全国农村居民人均可支配收入为23119元,而Z市仅17551元,低收入让农民在抗旱设备购置、灌溉成本承担上本就力不从心。更棘手的是,此次大旱持续时间长,多数农田需浇灌三遍以上,即便较过去的柴油机灌溉已大幅节电,且有电费补贴,每亩地近50元的电费投入对本就拮据的农户来说,这样的成本无疑是雪上加霜。

2.抗旱的间接成本:人力透支与安全隐忧

Z市老龄化程度突出,60岁及以上常住人口占比近23%,65岁及以上占比达17%;同时,农村劳动力转移就业规模达316万人——双重因素叠加下,抗旱一线几乎成了老年人的“主战场”。

63岁的大舅,在村里已算“年轻劳动力”。今年三月,他因骨折住院许久,被鉴定为九级伤残,本应避免重体力劳动。但儿子在广东打工,若返乡帮忙,往返路费高昂,反而得不偿失。大舅既不忍看粮食绝收,又无力独自应对,只能央求邻居帮忙架设抽水泵。一口机井最多同时容纳两台设备,为赶农时,也怕电线、水泵等设备失窃,他只能连夜守在田间。更棘手的是,喷灌带覆盖面积有限,每三小时就得换一次位置,连日高强度劳作让本就伤残的身体旧伤添新痛。

同村60岁的DC,与大舅一样过着“带孙种地”的生活,却没那么幸运。早年她和丈夫在浙江打工,为减轻家庭负担,如今独自照顾三个在读小学的孙子,还耕种着承包的15亩土地。眼看旱情加剧,不及时浇水必然大幅减产,DC等不及丈夫返乡,便独自扛起抗旱重担。因人力不足,她浇完一亩地要3-4小时,且租种的地块分散在四处,仅浇一遍就耗了近一周。可刚浇完最后一块地,最先浇灌的玉米已因缺水再度卷叶。7、8月本就是酷暑时节,而河南今年平均气温较常年同期偏高3.2摄氏度,创1961年以来同期最高。就在第二轮浇灌时,DC倒在了滚烫的田埂上,等被发现时已无力回天。

自我记事起,灌溉抗旱就是种地的头等大事,因为浇地中暑的、晒伤的甚至去世的人也常有耳闻。两位老人的遭遇,也正是Z市代表的农村抗旱困境的缩影。老龄化劳动力在极端气候与生计压力下的艰难支撑,背后是千万个家庭“青壮年外流、老年人守土”的现实图景。

二、政策响应与实施中的深层梗阻

为应对持续旱情,河南省层面率先部署资金支持:省农业农村厅、财政厅联合下达2000万元抗旱资金与1亿元“一喷多促”专项资金,重点投向受旱严重地区,保障秋粮生产。市级层面同步响应,Z市明确要求每个乡镇配备不少于10万元应急资金,专项用于购置喷灌机、潜水泵、输水软管等抗旱急需设备。而我所在的T县,则将政策聚焦于“以电折水”水价减免与应急打井两项核心举措,力求精准缓解农户灌溉压力。然而,这些政策在落地过程中,逐渐显露出覆盖范围有限与公平性不足的问题,使得部分农户难以真正享受到政策红利。

1.高标准农田的“特权”幻象与区域不均

我所在的Z镇辖53个行政村,仅有9个为高标准农田项目区能享受电价减免,其余区域的农民只能像大舅一样,不仅机井旁未安装电箱,需从家中私拉电线至井边,还要承担全额电费。这种差异化补贴不仅加剧了项目区农户和非项目区抗旱成本的不平等,更在无形中削弱了政府政策的公信力。

但高标准农田项目区的“特权”,似乎也并非如想象中那般实在。

大姑的邻居XF家恰在项目区内,他坦言:“去年地头装了电箱,还新打了井,取电确实方便多了,在镇上农田灌溉处免费办卡,充值后直接扣电费,比从家扯线省事。”可便利背后仍有隐忧:“今年从清明开始就没下多少雨,我家9亩地,小麦浇了2遍,玉米浇了3遍,刷卡电费贵些,9毛钱一度,单玉米抗旱就花了500块。”

至于补贴政策,大姑表示从未听说。XF则含糊道:“好像听哪个年轻人提过一句,说啥群里发了通知,8月1号到10号这几天浇地每度电降到了4毛多,但我没有智能手机,搞不懂这些。而且那时候村里多数人都快浇完第三遍了,该打的井也早打完了,这补贴我是没享受到。”

大舅的经历更直观地反映了政策落地的断层。在他看来,高标准农田最明显的标志就是“电箱”,自家地里没有,自然领不到电费补贴。而对于“打井补助”,他坦言:“听说过有这政策,说是8月1日后打的井每口补一千或两千元,但村微信群里没见过通知,也没听说谁领到了。况且旱情紧急时,庄稼一起受旱,浇地都扎堆,井根本不够用,真需要打井的,哪能等到8月以后!”

可以看出,不仅是项目区与非项目区的政策鸿沟,更有补贴政策在信息传递、时效匹配上的多重脱节,而即便在“享有特权”的项目区,政策红利也未必能真正落到了农户身上。

2.补贴申领的多重壁垒

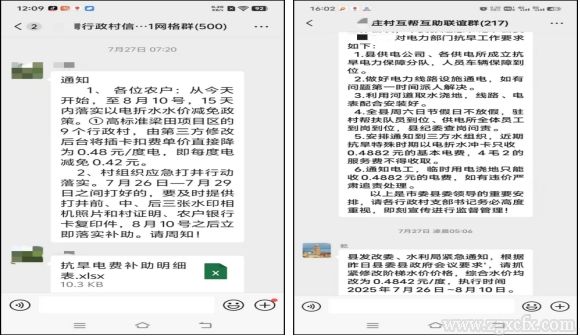

我则在本村微信群收到通知,要求15日内落实以电折水水价减免政策:“1.高标准农田项目区行政村,由第三方修改后台将插卡扣费单价直接降为0.48元/度电,即每度电减免0.42元;2.7月26日—7月29日之间打好的机井,要及时提供打井前、中、后三张水印相机照片和村证明、农户银行卡复印件,8月10号之后村组织落实补助。”但同时也有个特殊的规定:200元电费补助已统一划拨至乡镇政府为农户办理的专用电卡中,而使用该电卡是享受0.48元/度优惠电价的前提。农户需先向村支书领取电卡,并预先充值200元——这实际上是以预交款的形式锁定低价电额度。若在规定时段内,这200元的用电额度未使用完毕,剩余金额可向村支书申请退还。

图 2 两高标准农田项目区行政村微信群截图

从时间限制来看,当前补贴政策的时效性设计与旱情的持续性存在明显脱节,既增加了农民领取补贴的实际难度,也制约了政策效果的发挥。

一方面,折价电费的使用被限定在短短半个月内,且由于8月6日本县开始下雨,有效政策时间仅为10天,这不仅抬高了补贴领取的门槛——农民需在规定时段内集中完成充值、灌溉等流程,否则无法享受优惠;更直接催生了“扎堆抗旱”的现象——为赶在期限内用上补贴电价,大量农户集中涌向有限的机井,导致设备使用冲突频发,反而降低了灌溉效率。而事实上,此次干旱已持续月余,且旱情仍在发展,仅半个月的电费补贴,对于缓解农民长期抗旱的成本压力而言,无疑是杯水车薪。

图 3 Z市T县7、8月份天气预报网页截图

另一方面,打井补助更是设置了4天的时限要求,但现实条件根本难以满足。一口井的施工至少需要1天,而本地打井队伍数量有限,在4天内根本无法完成大规模的打井需求,许多农户即便想申请补贴,也因找不到施工队而错失机会。更关键的是,有的村庄没有发布此项通知,而通知的申请补助也需提交打井前、中、后三张水印照片、村证明、银行卡复印件等多项材料,这对不熟悉智能手机操作、文化程度较低的老年农民来说,存在显著的操作障碍;加之补贴发放完全依赖村委审核,缺乏更透明的监督机制,极易因信息不对称出现漏报、误报等问题,进一步削弱了政策的公平性与有效性。

三、实现公平与长效的乡村治理

河南地处季风气候区,降水特征鲜明:一方面集中性强,雨季降水高度集中;另一方面变率大,丰枯年份差异显著。更突出的矛盾在于水资源分布与生产布局的失衡,豫东、豫北平原作为全省乃至全国的粮食主产区,人口密集、耕地广袤,水资源却严重匮乏,仅占全省水资源总量的31%,人均、亩均水资源量更是仅相当于全国平均水平的15%左右。这种先天的资源禀赋,让“抗旱保收”成为刻在河南农民骨子里的生存命题。而要彻底破解抗旱困局,既要以公平为尺,让政策红利覆盖每一块受旱的土地;更要以长效为基,构建能抵御反复干旱的制度与设施体系。唯有如此,才能让农民在与旱情的持久战中,不再仅凭韧性硬扛,而是有更坚实的支撑可依。

1.实现“精准”与“普惠”平衡

当前抗旱补贴政策在实践中暴露的覆盖失衡、门槛过高等问题,本质上是政策设计中“精准性”与“普惠性”未能有效协同的深层矛盾。要让补贴真正成为农民抗旱的“及时雨”,需从制度层面打破壁垒、优化流程,构建更具公平性与适配性的政策体系。

应打破项目区资源垄断,建立动态分配机制。高标准农田项目区与非项目区的补贴分割,已成为加剧抗旱成本不平等的症结。以Z镇为例,不仅不同行政村之间存在补贴差异,即便同一村庄的不同地块,也因是否有“电箱”而被划分为“三六九等”(笔者家村西的地块有,而村东的地块没有)。但是,Z市全域均为土壤肥沃的平原,农业生产条件均质化程度高,在此背景下,以“高标准农田”作为补贴身份认定的依据,显然缺乏合理性与说服力。对此,一方面,要建立以旱情等级和农户经济状况为核心的动态评估体系,按受旱程度、家庭收入水平等指标精准分配资源,确保补贴向特旱区域、低保户、残疾农户等最需要的群体倾斜;另一方面,推行基础补贴和阶梯追加模式,以每亩地为基准发放普惠性补贴,再根据地块灌溉难度、作物类型进行差异化追加,既保障所有农户的基本抗旱需求,又体现政策对特殊情况的精准回应。

需突破时效限制,实现补贴周期与旱情同步。现行补贴“半个月时限”的刚性设定,与持续月余的旱情形成显著脱节,导致“政策跑不过旱情”,不少补贴沦为“过期福利”。例如两镇的电费减免政策仅覆盖7月底至8月初,而多数农户在此前已进行多遍灌溉,政策红利未能惠及实际抗旱阶段。可建立旱情响应联动机制,由气象部门每周发布旱情等级报告,财政部门据此自动调整补贴周期,例如轻度干旱延长1个月,中度干旱延长2个月,特旱区域直至旱情解除,彻底摒弃人为设定的固定时限。同时推行“先灌溉后补贴”追溯制,允许旱情初期未享受到补贴的农户,凭电费单据、灌溉记录向乡镇农业部门申请补发,确保“只要抗旱、就有补助”,避免因政策滞后性造成的遗漏。

要简化申请流程,打通政策落地的“最后一公里”。在老年人口占比近23%的Z市农村,微信群通知、三张水印照片、银行卡复印件等要求,已成为许多农户享受补贴的“隐形门槛”。部分老人因不会使用智能手机、看不懂申请表格,即便符合条件也难以实际受益。需推行“人性化简化”改革,一方面,全面推行“村委会代办制”,由村干部上门收集农户信息,代为拍摄打井照片、填写申请表,农户仅需签字确认,将申请环节简化;另一方面,对无智能手机的老人,由村两委成员现场核查灌溉面积、打井情况,出具加盖公章的纸质核实单,替代电子材料,真正实现“不识字也能领补贴”,让政策红利穿透数字鸿沟,直达最需要的群体。

2.长效支持筑牢抗风险根基

短期补贴虽能解燃眉之急,却难以打破Z市农村“年年抗旱、年年被动”的困局。要从根本上提升抗旱能力,需构建设施升级、组织协同、保险兜底的长效体系,形成系统性抗风险能力。

补齐非项目区设施短板,缩小地块水利差距。非项目区“私拉电线浇地”的原始模式,暴露出农村水利设施的结构性失衡。据Z市人民政府网站消息,2023年Z市已建成的高标准农田面积占永久基本农田面积的89%,预计2025年可实现全覆盖。但据笔者观察,我村周边地块仍有部分没有安装“电箱”,或者安装了无法使用,不满足《高标准农田建设通则(GB/T 30600-2014)》指出的“灌溉与排水工程应配套完整,符合灌溉与排水系统水位、水量、流量、水质处理、运行、管理等要求,满足农业生产的需要”的要求,真正实现农田的高效节水灌溉,任重道远。可以由市级财政统筹资金,为所有基本农田统一配备机井电箱、输水管道,按“每30亩地1眼机井”的标准补打新机井,并落实责任制,防止“年年打井年年坏”的情况出现,彻底解决“无井可用”“有电难接”问题;对移动式喷灌带、小型抽水泵等低成本节水设备,由政府按比例补贴,可由村集体统一采购后以“押金租赁”形式供农户使用,降低个体购置成本。

培育协作组织,破解“散户抗旱”低效困局。316万农村劳动力外流导致的大量农村老人被迫“单兵作战”,不仅增大了安全隐患,而且让抗旱效率大打折扣。可借鉴“抗旱互助合作”形式,以村为单位组建抗旱服务队,整合村内闲置的水泵、水管等设备,由村集体统一调度,按“先重旱后轻旱”的原则安排灌溉,避免“扎堆抢井”。也可鼓励组建“抗旱合作社”,推行“土地托管抗旱”模式,鼓励外出务工农户将土地托管给合作社,由合作社统一灌溉,既可以降低单户的灌溉成本,也可以解决“老人无力抗旱”的难题。

完善农业保险体系,为农民系上“安全带”。T县2023年农村居民人均可支配收入仅16690元,这样的收入水平意味着,一场严重干旱就可能吞噬农户全年的辛苦所得,建立有效的风险兜底机制已迫在眉睫。以Z镇为例,当地虽已推行13元/亩的玉米保险,但由于宣传不到位、流程不清晰,真正了解政策、参与投保的农户寥寥无几,保险的风险分散作用几乎未得到发挥。对此,一方面,应加大对各类农业保险的宣传力度与财政补贴比例,可针对性推出“抗旱保收险”,明确因旱导致减产时的赔付标准,降低农户参保成本;另一方面,引入“气象指数触发机制”,以气象部门发布的“连续无有效降雨天数”作为自动理赔条件,无需农户主动申报,赔款直接打入其社保卡,真正实现“旱情到、赔款到”,让保险成为农民抗旱的“隐形盾牌”。

这次大旱,儿时的玩伴也回了老家抗旱浇地。他的母亲在他读小学的时候抗旱浇地时因水井漏电,倒在了那片浸透汗水的土地上。而今的他从城市返乡,在母亲的坟前学着她的样子拿起了水管,躬身照料着干裂的农田,继续做一个勤劳朴实的农民。

四、结语

旱灾如同一面社会显微镜,既折射出传统农耕文明顽强的韧性,也暴露出当前治理体系中的诸多短板。在抽水机的轰鸣声中,更应深入思考如何建立既有效率又公平的资源分配机制,如何在推进农业现代化进程中,真正保障每一位农户的生计尊严与抗风险能力。这不仅是技术或财政问题,更是治理哲学与制度设计的深刻转型。

(作者系湖南师范大学中国乡村振兴研究院博士生,本文首发《中国乡村发现》第3期)

(扫一扫,更多精彩内容!)