随着全球经济格局的变化和新科技的应用,当前的学习模式发生了很大的变化,其中表现之一就是:以前人们认为高端的学习只能发生在欧美,只有向“西”走才能获得真经。如今,人们有了更多的选择,越来越多的年轻人不仅向西走,也往国内看,而且也开始越来越多地向“南”走,将课堂搬入更多亚非拉发展中国家的实地,看见更丰富的全球图景。

中国农业大学自2010年国际发展“试验”班设立以来,每年暑期都有一群热心国际发展,关注国际事务的学生前往非洲进行海外实习,年复一年在非洲大陆留下稚嫩却坚定的足迹。今年是开展本科生海外暑期实践的第五年,秋季学期我们又将迎来国际发展专业的新生,为了更好地支持老生新生间的对话与交流,促进他们对该专业方向的了解与把握,同时也为了推动社会各界对于中国农业大学全方位多层次国际发展研究和教育的了解,IDT特推出一系列基于海外实践与反思之上的文章。青年学子们的笔触还很稚嫩,对于国际发展的理解不一定完全准确,但这些文字凸显出的问题意识和分析视角往往让我们大吃一惊。欢迎大家关注。

一、“拒绝”使用化肥的小农

农业一直是坦桑尼亚经济中的主要贡献者,在整个国民产出中也占有很大的份额。根据2015年的经济调查(Economic Survey 2015),农业部门产出占GDP的29%,其中种植业占了15.6%。农业也是一个解决农村人口就业的主要途径。在最新的调查中(NBS,2015),坦桑尼亚的农业从业人员大约有1129万人,其中有98%的人部分或完全从事种植业。虽然坦桑尼亚政府已经将重心落在了农业发展战略(ASDP)上,农业的现代化也在很早前就被政府提上了日程,然而迄今为止,坦桑尼亚的农业仍然是一个传统的小农体系。大约69%的家庭(NPS2014/15)耕种土地,以小农为主,平均每人种3公顷,大多数农民只是自给自足,三分之一的人会销售农产品。

坦桑大多数的贫困人口也是农业人口,要想帮助他们脱贫,必须注重农业发展。而要解决农户的贫困问题,使其实现家庭经济的增长,一个关键因素是增加农业生产率。通常来说,为了提高生产率,我们往往会想到增加农业投入(inputs),如化肥、农药。

有趣的是,笔者在海外实习的访谈中发现,在我们所调研的Metigo Wasimba村,村民被问及是否使用化肥农药时几乎都回答:“我们的土地够肥沃,不需要化肥”,而问到一户较为富裕的农户时,她却肯定地说化肥有效增加了产量。向当地官员询问后,笔者了解到其实“土地肥沃”只是农民们的小借口,他们也可能在有盈余的时候适当购入来增加产量,但他们通常没有现金支付化肥。

二、化肥政策与化肥使用

出于兴趣,笔者搜索了更多关于肥料使用的资料。在经历了一段无补贴时期后,坦桑于2003年开始对内陆地区进行化肥交通补贴,使化肥使用量上升,但效果有限。2008年后坦桑实施了肥料补贴项目——国家农业投入补助计划(National Agricultural Input Voucher Scheme),该计划的目标更为明确,在指定省份选择贫困(拥有少于1公顷土地)、土地潜力大的农户进行补贴,提供两种化肥和玉米、大米的优质种子,相当于减少农民50%的农业现金投入,笔者所在的Morogoro省就是12个受益省中的一个(WB,2014)。然而,NAIVS受到资金限制,2016/17年预算大幅削减,且可能在未来取消(FAO,2017)。

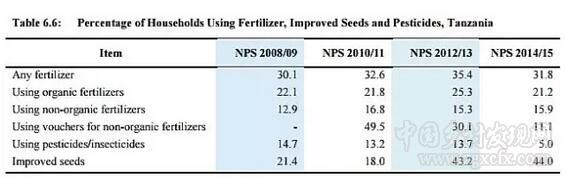

从肥料使用的角度看(如下表),其使用比例从国家统计局的第一轮(NPS 2008/09)到第三轮(NPS2012/13)调查中一直在上升,但在第四轮调查(NPS 2014/15)中下降了。总体来看,化肥使用的比例变化不大,且仍维持在较低水平。

来源:Tanzania National Panel Survey Wave 4, 2014-2015

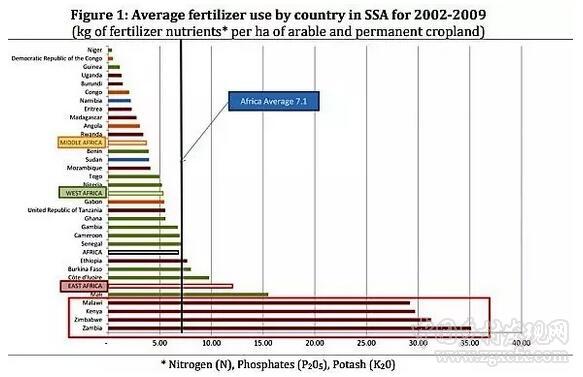

在撒哈拉以南非洲国家中,坦桑的化肥使用情况排行居中,处在平均水平之下。

来源:Fertilizer subsidies in sub-Saharan Africa,FAO

令笔者好奇的是,坦桑自2003年恢复实施了化肥补贴项目,并对化肥产品免税,然而统计数字并没有体现出化肥使用比例的大量增长,使用肥料补贴的农户甚至也大量减少了,从第二轮调查(NPS2010/11)的50%降到第三轮(NPS2012/13)的30.1%,再到第四轮(NPS2014/15)的大约11.1%(这有可能是因为提供农业投入补贴的方式变了)。Morogoro省作为受益省之一并没有非常明显得表现出化肥使用上的优势,笔者访谈的农户中也鲜有使用化肥的。这些农户为什么没能很好地从补贴中受益?出于哪些原因使化肥无法走进小农的生产?

三、为何小农不使用化肥

通过总结几天的调研,笔者针对“为什么小农不使用化肥/增加农业投入?”这一问题的原因作了以下分析。

1、农业投入过于昂贵。坦桑是农业国家,工业化程度低,制造业不成熟,无法自己提供足够的化肥,化肥农药等产品依赖于进口,其不亲民的价格便增加了农业投入成本。此外,海外生产的产品到达达市后还需经过昂贵的公路运输进入内陆省,再通过小贩销售给农民,这些产品的最终价格便使小农无法承受了。

2003年开始的交通补贴降低了运输成本,但实际上处在销售链末端的农民很难真正享受到补贴的好处。即使现在NAIVS的补贴目标更明确,农业投入的价格对他们来说依然高昂,而且资金不稳定的NAIVS不一定能一直覆盖所有的项目到省、市、县、乡,这也给农民带来了更多挑战。

2、不完全的信贷市场约束着农业投入。高昂的化肥价格使小农无法触及,信贷市场也对他们不怎么友好。笔者了解到商业银行不愿意贷款给小农,利率高;它们更愿意贷款给有一定资本的富农,以保证回报率。同时不完全的信贷市场也使供应商难以降低产品(如化肥)的价格,小农陷入两难境地。个别农民也尝试通过建立农民组织来向银行贷款,但许多成员付不起或不愿意交会费,使农民组织难以运作起来。

3、除了经济上的限制,小农的生产方式也间接阻碍了化肥使用。传统的生产模式下,使用化肥带来一定的风险。季节性降雨量的变化和不稳定的市场价格增加了风险。Metigo Wasimba村的农民们过着靠天吃饭的生活,每天早上需要骑行30分钟取生活用水,灌溉依仗于雨水。去年的干旱使许多农民欠收,有的甚至颗粒无收。而面对波动的农产品价格,小农不敢确定增产收益能否支付化肥支出,不敢确定这是否是个合算的买卖。按照道义经济理论中农民“安全第一、规避风险”的特性,面对风险时他们更可能选择不使用化肥。

4、最后,即便小农使用了化肥,他们也有可能因为产出并不如原本期望的那么好而放弃再次使用。而信息不对称就是使农业投入的效用无法最大化的一大因素。在笔者所访谈的农户中只有家境较好地P女士明确表示有手机(智能机),可以即时获取农业信息,其他农户更多通过人际传播获得农业知识和信息(小贩、推广员、朋友等)。在人际传播中农户往往缺乏主动性,比如与推广员交流时,他们只能等待推广员“上门服务”,而不主动按照自身的需求获取信息;即使他们获得了一定知识,也不能保证很好的理解与运用,难以有效提高产量。另一方面,推广员向他们传播的知识不一定有用。政府缺少资源和设备来对各地土壤进行测试,无法因地制宜地推荐小农使用适合的化肥,也不利于有效提高产量,最终浇灭了农民的热情,减少了化肥需求。

综上所述,笔者所调研的传统小农们与化肥之间存在着一条“沟”,致使他们无法有效从政策中受益。

当然,讨论坦桑的化肥使用不仅仅需考虑其补贴政策、国内外市场、小农本身等等,是否应该大量使用化肥本身也是一件备受争议的事。坦桑并不单向地鼓励化肥使用,它也有相关法律法规规定任何化肥投入使用之前需要进行测试和评估,通过后产品和生产、销售者都需进行登记,以保证化肥的质量。而评估过程中涉及的经费和长达3年的测试期也增加了有关机构和销售者的压力。要想完整地诉说坦桑的化肥故事,还需更深入地探究、更耐心的观察、更全面的视角。

中国乡村发现网转自:微信公众号 IDT(国际发展时报)

(扫一扫,更多精彩内容!)