解读汝城古祠堂群

汝城县隶属湖南省郴州市,位于湖南省的东南端,湘、粤、赣三省交界处,素有“鸡鸣三省,水注三江”之美誉。汝城县保留着始于宋元,盛于明清的古祠堂710多座。这些祠堂大小不一、风格各异,星罗棋布,点缀着汝城的山山水水。其中,包括上黄街“朱氏总祠”、津江“朱氏祠堂”、广安所“李氏宗祠”、“八角楼”、金山“卢氏家庙”、金山“叶氏家庙”、外沙“太保第”、先锋“周氏宗祠”、“ 周氏家庙”等9处古祠堂已被列为重点文物保护单位。

踏入汝城祠堂,如同走进了历史长河,这里的每一座祠堂都在低诉着她漫长悠久的梦幻氛围,如同在欣赏一场视觉盛宴,这里的每一座建筑都在展现着她独具一格的惊艳造型,如同穿越了时空隧道,在蓦然回首的交错间再次融入了古人鲜活灵动的朴实生活。

风景指数:AAA 民风指数:AAAAA 美食指数:AAA

交通指数:AAA 环境指数 :AAAA 推荐指数:AAAAA

地理位置:湖南省郴州市汝城县

总体评价

汝城古祠堂建筑群美在华丽、凝重、庄严,美在沧桑、古朴、久远,美在丰厚、载物、适用。从选址造型、布局朝向、风水环境到山水田林路、门坪巷房墙的整体和谐,从建筑法式型制、结构风格、取材用料到雕塑油画漆饰的精工细作,动静有致,流光溢彩,天人合一。欣赏一座古祠,犹如穿越一段历史的长廊;会晤一座古祠,犹如聆听一位苍老明世的长者心声。

这是一座深藏在崇山峻岭中的小城-汝城,位于湖南省的东南端,湘、粤、赣三省交界处,素有“鸡鸣三省,水注三江”之美誉。汝城县保留着始于宋元,盛于明清的古祠堂710多座。这些祠堂大小不一、风格各异,星罗棋布,点缀着汝城的山山水水。

汝城之源 祠堂之乡

汝城之“汝”字出自《书舜典》:“汝喜登帝位”。中州一带有汝水,相应有以汝水方位取名的汝水之南汝南、汝水之阳的汝阳两地。但东晋时期,直接用“汝”字辅以一个“城”字来设一个偏僻未开化的山区小县,取“汝之城”意,其缘由很值得考究。或许是赐给小王公贵族,或许是功臣后代;或许汝城之地山清水秀,气候优越,确宜扩展疆界置县居人,故用“汝”字彰显其地灵起而立县。

回顾漫长的历史,汝城犹如全国很多地方传统一样,按姓氏按家族按自然村或大或小或繁或简有近千座祠堂,并在祠堂这个交汇节上,将主流文化、传统文化、地方文化、家族文化有机结合起来,使祠堂事实上成为承上启下的祭祀场所,家族集体活动的文化场地,填补了封建皇权下不限的部分政权空间,维系着“三纲五常”的伦理道德。由于地处穷陬,岭绝谷险,交通险阻而开辟较迟,再加上汝城人历来有修祠护祠的历史传统,近代社会的几次较大文化破坏运动基本没有对汝城古祠堂产生太大的冲击力。因此,汝城古祠堂得以较好的保存下来,时至今日,全县尚存的710多座祠堂中有300多座颇有底蕴的古祠堂基本原汁原味地保存于世,并有多座列入省市级文物保护单位。

汝城古祠堂群建筑规模宏伟,其建筑工艺极具特色,沿用了我国独特的抬梁、穿斗混合木构架建筑型制,木结构的梁架巧妙的组合形成的巨大屋顶,使坡顶、正脊梁翘起的飞檐形如飞鸟展翅,轻盈活泼,营造出壮观的气势和古建筑特有的飞动轻快的韵味;汝城古祠堂群的三雕(木雕、砖雕、石雕)工艺精湛,手法娴熟,精美细腻,风格独特,精彩绝伦,充分体现了湖南明清时期民间雕刻艺术的特色和水平;汝城古祠堂的文化底蕴深厚,记载着一个宗族的迁徙演变的历史,虽然经过数百年的风风雨雨,从祠堂留下的堂号、门匾、堂匾、楹联、书法、碑刻的字里行间,依然可以触摸到它们历史脉搏的跳动。

整体和谐 美学典范

汝城古祠堂在环境美学上很有传统美学色彩,主要体现在天人合一、因地制宜、因需设计上。民间认为,祠堂的好坏影响全村的发展,所以古祠堂在外形、选址、室内布置、坐向、大门、周边环境、道路、水木等都据龙头。除此之外,汝城的古祠堂以美观实用为主,融合建筑艺术和各种雕塑于一体,最终实现人文、自然的平衡发展。

汝城的每座古祠堂虽有自己的特色,但又整体和谐,位于汝城县土桥镇金山村的卢氏家庙(叙伦堂),始建于明万历三十三年(1606年),叙伦堂坐西南向东北,面阔三间,纵深九进,三重封火山墙,主大门左右各有一个大小相同的侧门,有主次分明、左右对称之美感。檐下如意斗拱下额浮雕多种彩绘图案,雕有龙凤八仙、双龙戏珠,栩栩如生,八仙是神通广大无所不能的神仙,龙凤则至尊至贵,有向往富贵之意。额枋正中书蓝底金字“南楚名家”,大门颜色以红色为主,内有两个天井采光,有天地气场相通之意,旨在“天人合一”。门前18米左右有一个直径30米左右的半圆形池塘,“气聚成水,气动成风”,池塘有聚气之功。池塘之外有数千米的空旷之地,暗示“门前开阔,鹏程万里”。祠堂的左右两边是居民住宅,其高度都在祠堂三分之二左右,左右基本对称,其位置都在祠堂稍后一尺左右。远远看来,祠堂就像一个龙头带领一群子孙向前迈进,充分体现了古人尊重并继承祖先优良传统和个体发展服从整体和谐的设计思想。整个“叙伦堂”的环境设计既重视实际功用,又重视环境协调。

同样,坐落于土桥镇广安所的李氏宗祠,不但设计科学,而且体现了古人“忠孝上进”的思想。李氏宗祠坐西朝东,面阔三开间,长32.31米,宽11.27米,占地面积364平方米,由门楼、前厅、中厅、后厅、天井、厨房组成。门楼不高,没有金山叙伦堂的门楼高大宏伟,近看似乎气势不够雄壮,但远远看来,有一种稳重厚实的美感。古人之所以这样设计,是因为李家地处土桥空间太宽阔,气流较快较大,门楼太高易被风所损,气流较快难以聚气,因此没有设计高门楼,这也体现了崇尚自然、师法自然的环境美学思想。再者,李氏宗祠是为纪念明代著名武将李兴所建,武者勇猛而稳健,与当时的情形相符。李氏宗祠鸿门梁雕有双龙戏珠,大门上高悬皇帝所赐“钦赠铁券”以示皇恩浩荡。

而祠堂的正中开一大门,以纳正气,两侧次间各开一小门,大小相当,有对称美感。门上画有门神守门,以祈求神灵护佑,门前有半圆形水池为明堂,有聚气之用,之所以用半圆形,是因为乾为天,天圆地方;祠堂的外形总体呈长方形,地为方,有天地合一、天地气场相融之意。前厅、中厅、后厅之门用两个天井隔开,既有采光排水之功效,又体现天气下降、地气上升的祥瑞气氛。李氏宗祠左右两边有居民房,居民房高度相当,前栋比后栋略矮一些,从前至后有栋栋叠高之势,李氏宗祠里面还有四副条幅、一副对联和一通石雕,既有装饰的作用,又有激励后人的作用。

理学内核 型以载道

汝城是周敦颐理学的策源地之一,由于程朱理学在宋元明清的思想统治地位,而作为理学鼻祖的周敦颐曾在汝城任县令,励精图治、倡民教化,其《太极图说》《爱莲说》《拙赋》正值其理学思想初步形成之际作于汝城。因此濂溪理学对汝城的影响长远、广泛且深刻,具体反映在祠堂文化这个交汇点上,更是刻下了深深的烙印。

周敦颐《通书》指出:先觉觉后觉,暗者求于明,而师道立矣。师道立则善人多,善人多则朝廷正而天下治矣。”译为圣人是可以学的,通过先人启发后人,先知启发后知,教育办好了,好人就多了,国家则会长治久安。

汝城祠堂正是将家族对后人的教育有机的融入祠堂文化中,通过“耕而优则商,商而优则仕,仕而犹则祠”这个社会及家庭教育循环,用标榜、启发、教育、奖励等措施,激励后人崇学圣人,以圣人之道而求道,求学圣人之道,追求一种完善的人生境界,以报效国家,无愧于“濂溪过化之地”的称谓。

在汝城历史上有两种与汝城祠堂紧密联系的人文现象-“进士现象”和“监察御史现象”。进士现象可以说是汝城祠堂文化中的人才观现象,据汝城汝城县志载,从北宋太平兴国八年(公元983年)的邵晔到清道光十五年(1835年)的何庆元,汝城出了39位进士,考虑县志可能遗漏而族谱有记载的,汝城宋元明清进士超过40人。作为一个偏隅小县,这是非常了不起的。明弘治九年(1496年),范渊与多年同窗曹琚同中进士,15年后范渊之范辂,18年后范辂之族侄范永銮相继步入进士行列,清朝汝城四进士范氏又占其叁,可谓代表汝城一代文风。

仕而优则祠。位于汝城县城郊乡益道村的范氏家庙,是益道村叁拱门范家共同祭祀先祖之地,始建于始建于明成化年间(1485年),明正德乙亥年(1515年)维修,清雍正正丙午年(1726年)增建东西斋房,清乾隆二十八年曾大修。范氏家庙占地面积1794平方米,建筑面积907平方米,叁开间叁进两天井。门楼高大雄伟,飞檐凌空;门楼及梁柱间镂雕精巧、形象逼真。门前双狮拱卫,门上悬挂“翰林第”“荣禄大夫”“谏议大夫”“通政大夫”“朝议大夫”“振威将军”等匾额,彰显范氏家族一门出了范渊、范辂、范永銮叁进士的赫赫之荣耀。中厅两侧有楹联:“寰宇犹一家常存先忧后乐之志;本支垂百世宜敦上和下睦之风”。中厅内还悬挂着横匾叁十多块,最引人注目的是明代兵部尚书王守仁赠的“世笃忠正”匾额。上厅为享堂,雕刻精美的神龛安放着祖先的神位。这些无不彰显着范氏祖先的光荣历史及源远流长的发展史。

而“监察御史现象”可以说是汝城祠堂文化中“寡欲”“主静”的理学观念硕果。周敦颐在汝城时,曾作着名的《爱莲说》,以世人认定其为周敦颐文学思想的代表作。其“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的千古名句饱含着深刻的人生哲理和理学内核。周敦颐一生恪守此言,清正廉洁,不阿权贵,其思想同样深刻影响了汝城的历代学子,进而形成汝城历史上的“监察御史现象”。

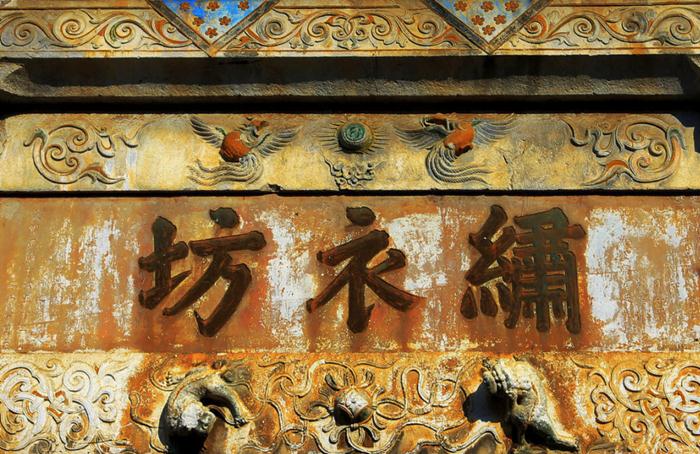

在汝城的古祠堂群中,最能体现“监察御史现象”的莫过于湖南第一坊--绣衣坊了。中丞公祠和绣衣坊位于汝城县城郊乡益道村叁拱门范家,中丞公祠是范辂后世子孙为纪念他而建的专祠,绣衣坊是专门为旌表范辂坚决反对宦官与宗室勾结、作奸犯科,被以“诽谤宗藩,妄议朝政”罪名被捕入狱,最后被贬到四川这一时期的德行事迹而建。绣衣坊坐东朝西,青石结构,叁柱四门,通高通高7.1米,面阔7.7米。中门门楣上方阴刻“绣衣坊”叁个正楷大字,中门柱脚置石狮一对,四柱的护柱下部均置石鼓,石鼓中部刻浮雕异兽。牌坊石构建上,分别镂刻双凤朝阳、双狮滚球、双猴摘桃、山湖麋鹿等图案,据史学家和文物学家考证,该坊是我国迄今发现最早,也是仅有专门为旌表御史监察官员的牌坊。

汝城--古朴、凝重、华丽的古祠堂群,恍如让人置身于一个历史、文化、民俗与艺术的大观园,让人流连忘返,追思遐迩;也正是这浓墨重彩的一笔,让源远流长的湖湘文化更加熠熠生辉。

特色亮点

汝城祠堂群中最具特色祠堂有范氏家庙、中丞公祠、朱氏家庙、卢氏家庙、叶氏宗祠、李氏宗祠、太保第、周氏宗祠等,这些祠堂不仅造型精美,且历史悠久,文化底蕴浓厚。

范氏家庙

始建于明成华乙已年(1485),占地面积1794平方米,建筑面积907平方米,三开间三进,两天井。门楼高大雄伟,飞檐凌空;门楼及梁柱间镂雕精巧、形象逼真。门前双狮拱卫,门上悬挂“翰林第”“荣禄大夫”“谏议大夫”“通政大夫”“朝议大夫”“振威将军”等匾额。中厅两侧有楹联:“寰宇犹一家常存先忧后乐之志;本支垂百世宜敦上和下睦之风”。中厅还悬挂着横匾三十多块,最引人注目的是明代兵部尚书王守仁赠的“世笃忠正”匾额。

中丞公祠(含绣衣坊)

中丞公祠和绣衣坊均是为纪念明代监察御史范辂而建。中丞公祠始建于明嘉靖壬午年(1522),占地面积460平方米,建筑面积342平方米。祠分三进,门楼双檐翘角。中厅有著名书法家范廷杨所书的范辂传记匾额。绣衣坊建造于明正德十四年(1519),座东朝西,青石结构,四柱三门,通高7.1米,面阔7.7米。中门门楣上方阴刻“绣衣坊”三个正楷大字,横额右上部阴刻“巡按湖广监察御史毛伯温,整饬郴桂兵备副使汪玉,郴州知州沈火召同、鲁王己,判官姚左为邑人监察御史范辂立”。

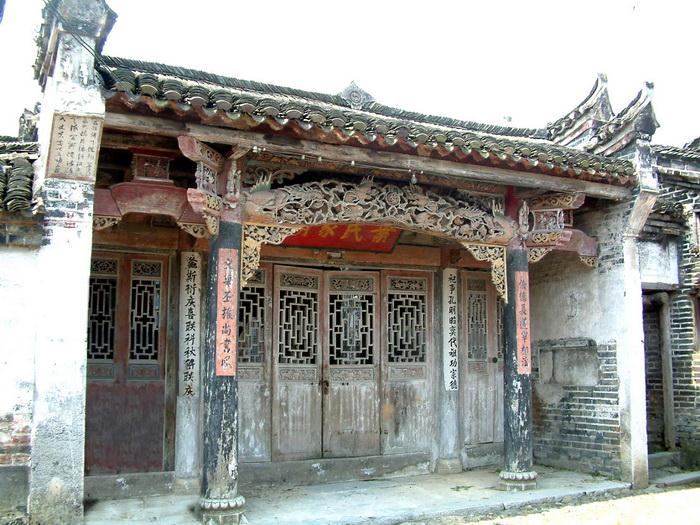

朱氏家庙

始建于明嘉靖三十六年(1557年),门楼坐南朝北,家庙坐西朝东,占地面积1008平方米,建筑面积468平方米,由门楼、上厅、中厅、上天井、下天井、厨房六部分组成。家庙内有几件镇祠之宝,一是四盏祖传的古代宫灯;二是栩栩如生的鲤鱼跳龙门石雕;三是朱德同志手书的“世界一家”金匾。

卢氏家庙(叙伦堂)

始建于明万历三十三年(1606年),叙伦堂坐西南向东北,面阔三间,纵深九进,三重封火山墙,主大门左右各有一个大小相同的侧门,有主次分明、左右对称之美感。檐下如意斗拱下额浮雕多种彩绘图案,雕有龙凤八仙、双龙戏珠,栩栩如生,八仙是神通广大无所不能的神仙,龙凤则至尊至贵,有向往富贵之意。额枋正中书蓝底金字“南楚名家”,大门颜色以红色为主,内有两个天井采光,有天地气场相通之意,旨在“天人合一”。门前18米左右有一个直径30米左右的半圆形池塘,“气聚成水,气动成风”,池塘有聚气之功。池塘之外有数千米的空旷之地,暗示“门前开阔,鹏程万里”。

李氏宗祠

李氏宗祠坐西朝东,面阔三开间,长32.31米,宽11.27米,占地面积364平方米,由门楼、前厅、中厅、后厅、天井、厨房组成。门楼不高,没有金山叙伦堂的门楼高大宏伟,近看似乎气势不够雄壮,但远远看来,有一种稳重厚实的美感。古人之所以这样设计,是因为李家地处土桥空间太宽阔,气流较快较大,门楼太高易被风所损,气流较快难以聚气,因此没有设计高门楼,这也体现了崇尚自然、师法自然的环境美学思想。再者,李氏宗祠是为纪念明代著名武将李兴所建,武者勇猛而稳健,与当时的情形相符。李氏宗祠鸿门梁雕有双龙戏珠,大门上高悬皇帝所赐“钦赠铁券”以示皇恩浩荡。

太保第

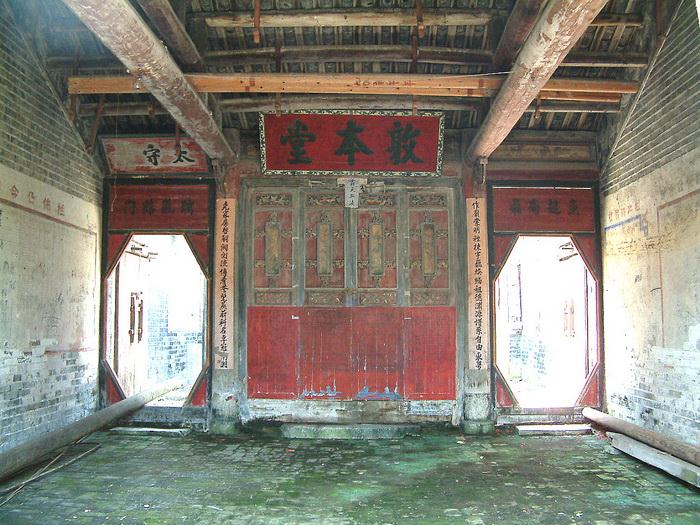

这是为明代的太子太保朱英而建的祠堂。始建于明嘉靖元年,坐北朝南,砖木结构。占地面积480平方米,建筑面积340平方米。面阔三间,纵深三进,一进为门楼,楼前两侧筑八字形照墙,墙上题写明代太子太保朱英吟咏家乡风物的诗文。门楼歇山顶,屋脊饰葫芦宝瓶,两端饰鲨鱼、陶狮,飞檐翘角。主檐下正中额枋浮雕“太保第”三个大字,额下镂雕双龙戏珠门楣,两侧或精雕、或泥塑古代人物故事和戏剧传说。

中国乡村发现网转自:多彩自游旅行

(扫一扫,更多精彩内容!)