——我国大都市新城新区发展现状、问题与对策

西安咸阳西咸新区效果图。资料图片

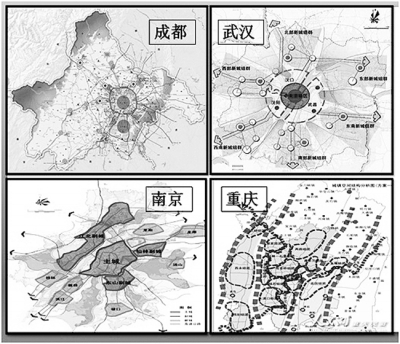

成都、武汉、重庆城市空间结构。资料图片

党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。作为人口、经济与资源高度集聚的城市,已成为贯彻“五大发展理念”的主要空间平台和核心支撑体系。在经济新常态的背景下,城市建设和经济增长同步减速,城市人口、空间及政策红利逐渐减少等成为“城市新常态”。展望“十三五”,正如“创新发展”处于“国家发展全局的核心位置”一样,在城市系统中,作为创新型城市“主体功能区”和推动城市发展方式转变“主平台”的城市新区新城,也是提升城市协调发展水平、加快城市绿色发展进程、提高城市开放发展质量、实现城市共享发展目标的主要手段和动力机制。由光明日报城乡调查研究中心和上海交通大学城市科学研究院联合完成的《2015中国大都市新城新区发展报告》,以北京、上海、重庆、天津、西安、广州、沈阳、郑州、武汉、成都、南京和汕头等12个大都市为研究对象,以具有自主知识产权的“新城新区认定方法及统计标准”和自主建设的“中国大都市新城新区数据库”为基础,对其发展现状与趋势、存在问题与矛盾及发展对策等开展研究,为“十三五”时期中国新城新区规划建设提供参照。

1.大都市新城新区规划建设的总体情况

尽管受城市化速度快、体量大、政策多、变化性强等因素影响,中国新城新区的设置和规划经常发生各种变更,但依据国务院《新区设立审核办法》和相关部门关于新城新区的批复文件,通过对其规划和建设的数量、名称、规划建设时间、规划人口和规划面积等进行系统梳理和统计,仍可归纳出我国大都市新城新区的基本规律和重要特点。

从数量和面积看,截至2013年底,12座大都市共规划和建设新城新区130座左右,其中新区17座,新城117座(包括自贸区1个),总建设面积为14900多平方公里。其中以沈阳的数量最多,共计为19座新城新区(其中2座新区,17座新城)。此后依次是成都(新区1座,新城17座)、广州(新区4座,新城11座)、上海(新区2座,新城10座)、天津(新区1座,新城11座)、北京(新城11座)、南京(新区1座,新城10座)、武汉(新城11座)、西安(新区3座,新城6座)、郑州(新区1座,新城6座)、重庆(新区1座,新城4座)、汕头(新区1座,新城3座)。

从规划和建设面积上看,广州的面积最大,其1个新区和13座新城面积共计2529.42平方公里。位居第二到第十二的,其新城新区的面积依次为天津2124.2平方公里、上海1978.32平方公里、南京1738.66平方公里、北京1693.45平方公里、成都1156.75平方公里、沈阳947.18平方公里、重庆880平方公里、郑州599平方公里、汕头480平方公里、武汉412平方公里、西安362平方公里。

从建设时间看,中国大都市新城新区的建设,除了极少数(如上海浦东新区和广州珠港新城)是二十世纪九十年代规划建设外,其他均为2000年以后规划建设。即使是二十世纪九十年代规划的,其正式建设也是在2000年以后。其中最典型的是广州珠港新城,从1992年就开始规划建设,但直到2003年1月,随着《珠江新城规划检讨》正式发布实施,才走上快车道。而这恰与中国在1999年改变了“限制大城市”发展的城市政策密切相关。

2.大都市新城新区的基本特点

截至2013年底,我国正式建制城市总数为654个,这些城市绝大多数都在规划和建设新城新区。由于城市层级、城市化率、资源环境条件、经济实力、社会建设水平及建设新城新区的需求差异,我国大都市在新城新区规划建设上与其他城市存在着明显差异,具体表现在以下几方面:

一是“面积大、数量多”的突出特征。截至2013年底,中国12座大都市共规划与建设了130个新城新区,每座城市平均为10.8个,规划与建设总面积超过了14900平方公里,每座城市平均为1241.75平方公里。这12个大都市仅占我国全部城市总数的1.8%,但其规划与建设的新城新区数量占到全国新城新区总数的27.7%,在面积上占到全国新城新区总面积的33.92%。

二是以“综合型”为主体形态。从规划类型看,2005年前,我国批准设立的新城新区有12个;2005年以后为118个,占比高达90.8%,均为融合了产业、商业、居住、休闲等各种城市功能的“第二代”“综合型”新城新区。同时,“第二代”新城新区有很多都是从“第一代”升级发展而来,而不完全是另起炉灶,如北京亦庄新城的前身即为北京经济技术开发区,广州萝岗区前身是成立于1984年的广州经济技术开发区。其他还有上海的闵行新城、宝山新城、金山新城,天津的武清新城,郑州的郑东新区等,这说明规范新城新区建设取得一定效果,同时也说明目前各种关于新城新区是“鬼城”“产城分离”“有城建无产业”等观点是偏颇和不符合实际的。

三是“级别较高”的天赋优势。目前我国共有国家级新区12个,其中6个隶属于12个大都市。从总体上看,12个大都市因其先天的优势和优越条件,如人口高度集聚、城市级别高、经济贡献大等,使其新城新区规划建设“一枝独秀”,占据了“国家级新城新区”的半壁江山。这种局面一旦形成,很难在短期内被打破。

四是“区城共生”的发展模式。经过三十多年的磨合,大都市新城新区逐渐走出了“区是区、城是城”的初级阶段,日益呈现出“区城共生”和一体化发展的新特点。大都市新城新区由于在规划环节就明确了综合型的新城为新区建设的城市区域,注重“区中有城”总体安排和发展新城新区的综合功能,这为我国中小城市新城新区的规划建设提供了经验和借鉴。

3.大都市新城新区的突出问题

在国家的顶层设计和战略规划中,新城新区被赋予了深切的希望和重要的职责,特别是大都市的新城新区,既是实施2013年中央城镇化工作会议提出的“提高城镇建设用地利用效率”“建立多元可持续的资金保障机制”“优化城镇化布局和形态”“提高城镇建设水平和管理水平”的“试验区中的试验区”,也是推进2014年《国家新型城镇化规划》中提出的“城市群”“国家中心城市”“智慧城市”“生态城市”“人文城市”等建设目标的“排头兵中的排头兵”。但就现状而言,大都市新城新区并没有发挥出其应有的作用,而是普遍存在着以下几方面的突出问题。

1.创新精神越来越淡薄。新城新区的精髓在于创新。在建设“创新型国家”及“创新型城市”的大背景下,集聚了高新产业、先进科技、优秀人才的新城新区,本应成为转变和创新城市发展方式的先锋队,但与数量上不断增多的现实相反,新城新区特有的创新精神却越来越淡薄和空泛,特别是省级新城新区、地市级新城新区,可以概括为“复制多而创新少”,既没有触及要害,也没有什么新思路,使创新不是沦为例行公事,就是异化为一种应对媒体的“话语狂欢”,与新城新区的本质相违背,导致了新城新区的同质化。一些新城新区成为政府“跑马圈地”、开发商造楼卖房的代名词。

2.管理体制本身越来越僵化。目前,新城新区的管理体制主要可分为两种:一是建立管委会。二是沿用原有的政府管理部门。无论是新设管委会,还是原有县、乡、镇政府升格为新城新区政府,都意味着权力和行政资源的扩张,以及安置更多需要工作的人员。在这种背景下,新城新区体制机制的设立和改革创新,无非是已有行政部门的兼并、升级与重组,并没有真正引入和建立符合新城新区性质和需要的行政体制机制,这是我国多数新城新区管理体制越来越僵化、缺乏应有的活力和创新力的主要原因,也是未来新城新区行政体制改革的重要方面,亟待从制度和体制上加以研究和解决。

3.规模扩张和集聚效应冷热不均。随着发展环境的变化和时间的推移,新城新区引擎和驱动效应会进入衰减期,需要针对衰减期有足够的准备。浦东新区的最高增速为28.6%,滨海新区的最高增速达到28.3%,但前者2013年回落至9.7%。在这样的背景下,《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》出台,以自贸区重新整合已有的四大开发区,减低、延缓和扭转浦东新区的发展颓势,从而带动上海、长三角乃至整个长江经济带进入新一轮快速增长。在中国12座大都市新城新区中,规划建设面积在100平方公里及以上的超过了30个,在有了足够的体量和规模之后,如何形成符合自身实际和需要的特色发展模式,不再“看上去很美”,真正成为驱动城市创新转型发展的增长极和引擎,同时为全国600多座城市的新城新区规划建设提供借鉴和参考,是中国新城新区这个“金凤凰”最应该思考和谋划的头等战略议题。

4.精明增长和紧凑发展依然停留纸上。新城新区规划建设的粗放增长问题普遍存在。与老城区改造相比,新城新区的土地资源相对廉价,因此建设时往往“贪大求洋”,中国12个大都市新城新区人均面积大多数都在国家规定的100平方米/人以上。多数新城新区仍主要是靠“卖地”过日子,在各城市普遍存在的“土地财政”问题在新城新区并未得到有效遏制。对人口在1000万以上的北京、上海和重庆,人口在500万以上的天津、广州、南京、西安、郑州、沈阳、成都、武汉、汕头,由于人口的高度集聚和总量偏大,其新城新区无论是人均建设面积、还是空间拓展模式以及经济增长方式都更应该走精明增长、质量增长和内涵增长之路。

5.城市规划调整频繁且幅度大,“被规划折腾”现象比较突出。由于规划的滞后或超前以及发展定位、战略变化较多等原因,中国大都市新城新区的规划修编和调整异常频繁。有的是规划面积扩大,如上海松江新城,原来规划面积为60平方公里,调整后为160平方公里;有的是面积缩小,如上海金山新城的规划经过第三轮修编后,城镇布局和功能发生变化,规划面积由原来80平方公里缩减为41平方公里;还有的是土地利用性质发生变化,如广州白云新城规划自2009年出台以来多次修改,2014年的修改住宅用地减少了23.6万平方米,商业用地增加了127.4万平方米,同时规划人口也相应减少了4.7万。尽管这些规划调整不乏理由,但也明显存在着“要人手不要人口”以及“向土地要GDP”等问题,其中最常见和突出的是通过减少住宅用地和规划人口增加商业用地等。与中央城镇化工作会议提出“要一张蓝图干到底”的精神相违背,也是新城新区“人均占地面积过大”“城市人气不足”的重要原因。

4.大都市新城新区建设发展的对策建议

2014年,中国城市化率为54.77%,与70%的中高水平还有较大差距,由此可知,在未来还会不断有大城市迈入“大都市”的行列。而这些“未来的大都市”也必定要规划和建设更多的新城新区,以吸纳迅速增加的人口和承载快速发展的经济。同时,由于大都市新城新区不仅是自身经济社会发展的增长极,还是中小城市规划建设新城新区竞相模仿的对象。就此而言,科学合理地规划建设大都市新城新区,应作为新型城镇化建设的重中之重和“战略中的战略”进行布局和实施。对此提出对策建议如下:

1.在国家层面上,对大都市新城新区的审批应区别对待。目前,中国12个大都市已有6个国家级新城新区,上海、天津和重庆因其直辖市的特殊地位,当仁不让地各占一席,而广州、成都和西安作为区域中心城市也各占一席,这些先赋资源得天独厚的城市的一般发展规律是“强者更强”,对其新城新区建设无须过多担心。但对一些先赋资源条件并不是很好的大城市,在是否批准设立国家级新城新区时则要谨慎处理,要将重点放在研究其城市空间与人口规模、产业规模是否匹配,并在新城新区审批或规划建设上予以引导。

2.在规划主体层面上,要从顶层设计的角度重新反思城市规划建设的“摊大饼”模式。近年来,对“摊大饼”模式的批评与否定十分盛行,并成为建立多中心、组团式空间结构及大力发展新城新区的主要理论依据,但“摊大饼”模式在我国城市发展现阶段也有明显优势:一是在一定的规模以下,土地开发的成本会随着规模的增加而减少;二是城市边缘带的交通可达性高,可以最小的代价将城市居民与城市就业机会连接起来;三是“摊大饼”模式可提供多样化城市住宅,满足城市就业结构和收入结构的多样化需求。同时,由于远离旧城造新城的“多核心”模式成本高昂,所以城市规划部门不应彻底抛弃“摊大饼”模式,而是要根据不同城市的需要去选择各自的最优方案。

3.在建设主体层面上,各新城新区走“文化型”城市发展道路十分必要。当今城市主要有两种发展模式,一是传统以经济、交通和人口为主要要素的“经济型城市化”,二是重文化、生态和生活质量的“文化型城市化”。国内外城市发展经验均表明,“经济型城市化”的风险较大,无论是过度依赖资源型产业,还是主要依赖房地产业,莫不如此。2013年底美国城市底特律的破产是典型案例之一。就国内而言,改革开放以来的苏州发展史是正面典型,其深厚的江南文化积淀与城市现代化进程和谐包容共生。大都市新城新区的规划与建设,从一开始就应自觉地选择文化型城市发展之路,重视文化、生态和生活质量,摒弃“唯GDP”主义,从源头杜绝新城新区沦为“鬼城”或陷入“产城分离”等后遗症。

4.在学术研究的层面上,深入研究新城新区究竟“新”在何处。目前,我国关于新城新区的基础理论研究还比较薄弱,不利于指导和指引众多新城新区的规划和建设。新城新区不仅意味着新房子、新建筑、新企业,同时包含了比这些城市硬件更深刻和更丰富的内涵。从物质文化角度看,是低碳、节能和环保的城市环境和基础设施;从社会文化角度看,是高效、创新的管理体制和发达的公共服务体系;从精神文化角度看,是具有鲜明地域文化特色和国际文化因素的新城市精神。这三方面既相互独立又互为有机整体,有助于超越“千城一面”和文化雷同,使新城新区成为都市人的新精神家园。

5.在舆论传播上,理性对待和客观评价新城新区。不可否认,在我国新城新区的快速发展中,已经面临并且还将继续出现很多问题和矛盾,即使是发育较好的12个大都市的新城新区,其在发展过程中也走了很多弯路,但决不能因此就彻底否定新城新区。在“十三五”时期,我国城市化进程仍将处于快速发展阶段,未来的城市还要容纳8亿左右的人口,对此不可能依靠本身已在超负荷运转的老城区,所以新城新区的规划和建设仍将是大势所趋。同时还要明白,一座新城新区的生长过程,需要十年、几十年甚至上百年的时间,理性而有耐心地对待新城新区,在当下是亟须启蒙和确立的“城市意识”。

6.在管理制度建设上,努力提升城市规划的公众参与度。城市是市民的城市。在20世纪,英、德、美、日等国就以法律形式确定了公众参与城市规划的制度,并通过听证会、有效公告等确保公众享有参与权。我国2008年颁布实施的《城乡规划法》,初步规定了公民对城乡规划的参与权。2015年12月召开的中央城市工作会议明确提出城市规划“应该邀请市民共同参与”。但我国目前公众参与城市规划的程度仍较低,这是一些群体性事件的重要诱因。大都市由于人口高度集聚,市民的维权意识更强,以及新城新区规划建设往往牵涉多方利益,因此切实保障公众的知情权、表达权、决策权和监督权十分必要。

7.在新信息技术的层面上,充分发挥计算机、地理信息系统、互联网和大数据等在新城新区规划建设中的作用。如利用计算机和地理信息系统技术取代传统的手绘规划图,如支持城市设计的三维景观建模,支持城镇化的城市生长模拟,支持相关政策决策的人口空间分析、公共设施布局、土地利用变化的分析等。新一代信息技术还应用于新城新区规划的全过程,如规划中的公众参与问题,利用微博、WebGIS和微信等平台,搭建一种基于社交网络的城市规划公众参与模式。由于大都市新城新区的信息化基础设施与智慧城市建设水平都比较高,因而可望以更好和更充分的信息交流和信息化管理服务,有力促进和提升大都市新城新区的建设质量和水平。

8座大都市规划和建设新城新区状况

(截至2013年底单位:平方公里)

沈阳19座(新区2座新城17座)

成都18座(新区1座新城17座)

广州15座(新区4座新城11座)

上海12座(新区2座新城10座)

天津12座(新区1座新城11座)

北京11座(新城11座)

南京11座(新区1座新城10座)

武汉11座(新城11座)

7座大都市新城新区规划和建设面积

(截至2013年底单位:平方公里)

天津2124.20

广州2529.42

上海1978.32

南京1738.66

北京1693.45

成都1156.75

沈阳947.18

(作者:光明日报城乡调查研究中心上海交通大学城市科学研究院,执笔人:刘士林、刘新静、孔铎)

《光明日报》(2016年01月13日10版)

(扫一扫,更多精彩内容!)