原题:县级治理能力研究:基于“县长信箱”的考察

一、县级治理能力的结构

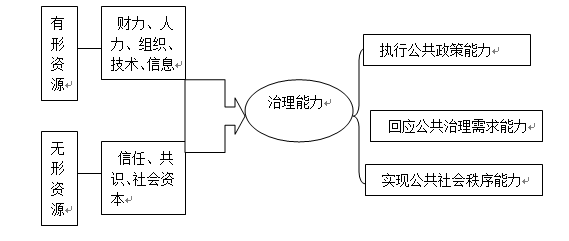

任何治理能力的运作都需要资源作支撑,包括有形的物质资源和无形的非物质性资源。有形资源主要包涵基于财税收入的财力、治理所需的信息、技术,以及官僚制组织本身组织结构及其人力资源;无形资源则主要包括政府的公信力、治理主体间的信任与共识,以及治理区域的社会资本。如果政府在治理过程中同时具备以上的有形资源和无形资源,那么其将会具备以下三方面治理能力,如图1所示。

图1:县级治理能力的结构和运用

财政资源是构成县级政府治理能力的一个重要基础,从县级财政入手来分析县级政府的满足公共服务需求的能力无疑是一个重要的面向,并且这一视角的主要依据财政收支数据,这使得对治理能力的分析显得易于操作。但是,相对于财力等有形资源,类似于信任、共识等无形资源对于国家和政府治理能力的影响更为显著。毋庸置疑,民众对政府的信任度高,那么政府与民众之间就容易达成共识,政府治理能力相对较强;相反,如果民众对政府的信任度低,那么政府和民众之间就难以合作,治理能力就弱。

二、“县长信箱”:县级治理的目标与现实

(一)治理目标:国家治理与基层治理的差异

十八大三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”后,研究者主要是依据国家治理的目标和治理职能,强调国家宏观层面的发展和秩序问题,具有一定的普遍性。虽然基层治理能力内涵于国家治理能力之中,但由于基层政府位于中国行政体制的末梢是又处于国家与社会接点的一线政府,其所面对的是人们日常生活中细如毛牛、五花八门的各类“小事”。这种独特性决定了基层治理目标与国家治理目标有所区别。

因为国家治理依赖于国家这一大型的科层体系,而大型科层体系是“办大事的机构,办不了小事”,基层治理则需要解决大型科层体系难以解决的“小事”。如果人们就日常生活中的“小事”解决不了,就会日趋积累起“怨气”,“小事”,就会拖成“大事”。因为基层社会的日常秩序往往由那些种类繁多、又不引人关注的“鸡毛蒜皮”的“小事”形成。“县长信箱”中反应的内容均是一些不起眼的锁事、小事,有些甚至杂乱无章,无从分类。

(二)县长信箱:基层治理需求的表达

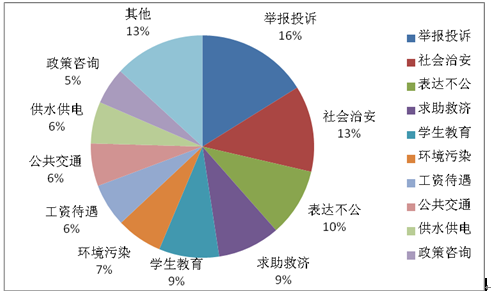

通过对2008年至2013年总共6862件来信中,我们将其中内容大致划分为以下十大类,如图所示

以举报投诉主题的信件最多,占总数的16%。举报投诉所针对的问题主是一些不合法规的事件,比如举报某药店买假药、某商店食品有问题、网吧接受末成年人、电视虚假广告、地下六合彩和赌博机泛滥、走私木头现象严重等。位居第二的社会治安,占总数的13%,主要反映手机钱包、自行车、电动车被盗、入室偷盗,以及各类行骗、诈骗问题。位居第三的是表达不公平,占10%,即来信者对一些政策或自身所遭受的境遇表达不满。

总体而言,信件内容几乎都些零零碎碎的“小事”,但是这些“小事”对于每一位写信的诉求者而言均是“大事”。民众希望政府能积极地回应、解决这些 “小事”,从而使他们能在日常生活中感受到温暖和公正。人们一旦对日常生活的秩序和公正有信心,就会对政府产生信任,就会理解和支持政府,进而增强政府治理能力。相反,如果政府只是在电视新闻中天天说百姓无“小事”,但对民众现实的治理诉求不回应,这不仅会增加民众对政府的不信任,而且会造成政府和民众之间难以合作,从而削弱政府的治理能力。

(三)有“回”无“应”的县级治理

从“县长信箱”的处理情况可以看出,我们发现大多数信件会得到回复(源于上级政府的规定和考核要求),但信件所反映的问题却很少可以得到处理和解决。70%信件的处理结果是“反映不属实”或“建议走法律程序解决”,20%没有任何处理意见或结果,10%得到了处决,且有较为详细的处理和解决的情况说明。

也就是说,县级政府并没有将类似于“县长信箱”的互动平台作为回应和满足民众治理需求和实现社会秩序的民生通道,而是将其作为一种形式,流失于科层体制的拖沓、推诿、搪塞和善于各类措辞和修辞的文牍主义之中。 “县长信箱”流于形式的一个主要原因基层政府要“集体一切力量”去做诸如“征地拆迁”;“招商引资”、“城区、园区建设”等“大事”,根本没有时间和精力和“心思”去关注民众的“小事”。基层政府办“大事”的核心则是如何借助“项目平台”和土地资源来获取可自由支配的财力、进而打造各类华而不实却显而易见的政绩工程。

四、提升县级治理能力:回应“小事”

(一)信任:形成于“小事”之中

民众对政府的信任不是抽象的,而是基于政府对其日常性治理需求的回应和满足。一旦“小事”得不到解决,就会日渐积累起对政府的怨气。日常性治理缺失一旦成为治理的常态,那些对政府感到绝望的民众便通过闹、喝农药、自焚等非理性方式,将“小事”转为“大事”,以引起政府和相关部门的关注、重视和解决。基层治理因此最终形成了“小闹小解决、大闹大解决、不闹不解决”的怪圈。所以,政府不理会“小事”的治理逻辑,是造成基层日常性治理的缺失,导致“小事”变“大事”,以及当前社会不稳定的重要因素。其结果是,在县级政府的各类“大事”中,官民之间的互动很难有理解、有宽容、有理性、有共识、有合作。

(二)实践“群众路线”:回应小事,赢得信任,提升治理能力

政府对“小事”的回应需要借助的不是充实的财力,而是实实在在的“从群众中来,到群众去”的“群众路线”。党在长期革命和建设中所创造出的“群众路线”,实际上就是一种关心群众“小事”的工作方法和工作机制,其治理的目标恰恰是民众的“小事”。也正是这一针对民众“小事”机制才使当时一穷二白的政府赢得群众信任、获得执政能力和执政地位。历史环境虽然发现了前所未有的变化,但当前国家治理重新强调“群众路线”的意义恰恰在于当前政府面临公信力流失、治理能力缺失的现实困境。因此,实践“群众路线”才是基层政府重新获取民心、赢得信任,增强政府治理能力的重要路径。

作者简介:欧阳静,江西财经大学财税与公共管理学院副教授,中国乡村治理研究中心研究人员,博士,硕士生导师。

来源:第八届县乡干部论坛

(扫一扫,更多精彩内容!)