——基于山东省问卷调查分析

摘要:研究乡镇干部对于乡镇政府职能转变的认知具有重要意义。与以往研究中大部分乡镇干部认为发展经济是乡镇政府最主要职能不同, 笔者研究发现, 在应然层面, 大部分乡镇干部认为关注民生、提供公共服务应当是乡镇最主要职能。但在实然层面, 乡镇政府还是把很多精力用于招商引资、维稳等工作。乡镇政府开展工作的最主要依据不是宪法、法律规定的职能, 而是上级政府的考核指标。虽然多数乡镇比较重视农村公共产品供给, 但是供给决策较少考量农民的需求意愿。乡镇财政困难仍是制约农村公共产品供给的主要因素。乡镇干部工作意愿也在一定程度上影响着乡镇职能转变。因此, 应理顺对乡镇政府的行政管理体制, 改革其财政管理体制, 完善乡镇干部的工作激励机制。

一、问题的提出

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在论述加快转变政府职能时指出, “加强中央政府宏观调控职责和能力, 加强地方政府公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等职责。”这是中央首次在顶层设计层面对中央政府和地方政府职能进行区分和界定, 改变了长期以来我国政府职能从中央到地方高度同构的现象。特别值得注意的是, 发展经济的职能不再是地方政府加强职能的重点, 公共服务位列加强地方政府职能的第一位。乡镇政府处于我国政府层级的最末端, 直接面向农村和农民, 是农村公共服务的直接供给主体和实现乡村治理现代化的重要力量。在十八届三中全会精神的指导下, 2017年2月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》对乡镇政府职能进一步进行了明确界定, 即强化乡镇的服务职能。可见国家层面对于转变乡镇政府职能、建设服务型乡镇政府的重视。同时, 乡镇政府职能转变也成为学界近些年关注的热点, 学者从多角度对此进行了探讨。如荣敬本分析了如何改变压力型体制问题, 认为改变县乡压力型体制的突破口在县[1]。格雷姆·史密斯研究了导致乡镇政府成为空壳的机制, 并探讨了乡镇政府“空壳化”对乡镇干部和农民的影响[2]。徐元善、祝天智认为服务型乡镇政府构建的缘起是乡镇政府的运行困难与认同危机的双重困境, 并基于此提出了构建路径[3]。雷玉琼、李岚用层次分析法构建了乡镇政府公共服务供给能力评估指标体系[4]。也有学者从乡镇干部角度对这一问题进行分析。如在吴理财的研究中, 人们对于乡镇政府职能的认识带有现实的问题化倾向, 将“发展经济”排在乡镇政府各项工作之首, 之所以“发展经济”是乡镇政府最重要的工作, 他认为不排除农村基层干部基于乡镇自身财政困难和自身利益的考量, 但在实际中它也是一种增强乡镇公共行政和公共服务能力的表现[5]。在项继权的研究中, 绝大多数乡镇领导 (83%) 也认为发展经济是乡镇政府的主要职能[6]。总体来看, 从乡镇干部认知角度对乡镇政府职能转变问题进行研究的成果较少。作为乡镇政府职能转变的具体实施者和服务型乡镇政府建设的“当事人”, 乡镇干部对于乡镇政府职能转变的认知如何?其对于乡镇政府职能转变的认识与以往有何不同?这一研究显然对于推进乡镇服务型政府建设具有重要意义。

二、本文的数据来源

本文数据来源于对山东省部分县 (市、区) 乡镇干部的问卷调查。山东省东、中、西部经济差距明显, 既有东部经济较发达的青岛、烟台等市, 也有中部经济发展中等的济宁、临沂等市, 还有西部经济相对落后的菏泽、德州等市。山东省经济发展状况可以说是全国的缩影, 因而对山东省乡镇干部的问卷调查具有一定代表性。问卷涉及青岛莱西市、济宁邹城市、临沂兰山区、滨州邹平县和无棣县、德州齐河县和平原县、菏泽牡丹区和鄄城县共9个县 (市、区) 23个乡镇, 这9个县 (市、区) 分布在山东省东、中、西部地区, 问卷调查充分考虑到了不同县 (市、区) 的经济状况。根据山东省发改委公布的2016年山东省86个县 (市) 、51个市辖区共137个县 (市、区) GDP排名, 问卷调查所涉及的9个县 (市、区) GDP总量及在山东省137个县 (市、区) 的排名如下 (见表1) 。

表1 问卷涉及县 (市、区) GDP总量及2016年在山东省排名

问卷调查的23个乡镇均为乡或镇, 不包括街道办事处。为保证问卷的真实性, 防止问卷由别人代替填写, 所有问卷均为笔者现场分发, 当场收回。共发放问卷848份, 收回848份, 有效786份。

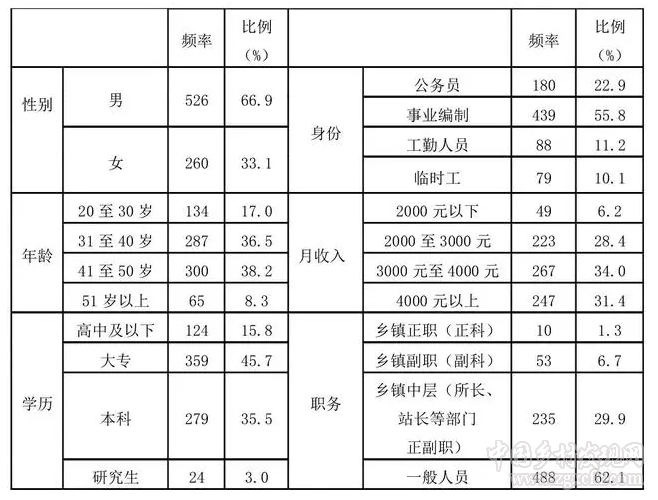

问卷调查对象是乡镇干部。“干部”是与“群众”相对应的一个概念。关于乡镇干部, 本文泛指在乡镇政府工作的人员, 包括公务员、事业编制身份人员、工勤人员以及临时工。之所以包括工勤人员和临时工在内, 是因为问卷调查基本是在乡镇政府召开工作会议时进行, 一方面, 难以把工勤人员和临时工排除在外, 另一方面, 工勤人员和临时工中有部分人员长期在乡镇工作, 更了解乡镇工作实际情况 (调查对象的基本特征见下页表2) 。

三、乡镇干部对于乡镇政府职能转变的主要认知分析

乡镇政府职能就是指乡镇政府依照宪法和法律规定, 对乡镇内公共事务进行管理的过程中所承担的职责和具有的功能的统一。乡镇政府职能的核心是为农民提供公共产品, 从而让农民享受更多的公共服务。因此, 服务是乡镇政府职能的最主要特征, 乡镇政府所有工作应当围绕农村公共产品供给开展。基于此, 问卷涉及的主要问题是关于乡镇政府的工作重点和工作依据、乡镇政府财政状况、乡镇政府提供农村公共产品状况、乡镇政府职能转变的现状与效果以及乡镇干部的工作意愿等方面。

表2 调查对象基本特征

(一) 关于乡镇政府工作重点与工作依据

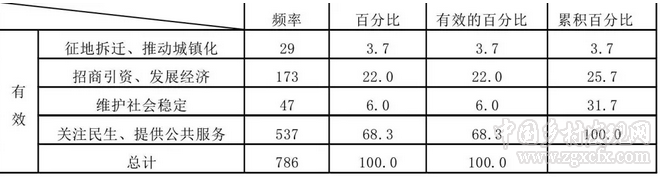

既然乡镇政府的主要工作应该是以向农民提供公共产品、从而让农民享受更多的公共服务为重点, 那么在实践中, 乡镇政府的主要工作是否如此?在问卷中, 对于“您认为乡镇政府最主要工作应该是什么?”这一问题, 选择是“关注民生、提供公共服务”的为537人, 占68.3%, 排在第一位。选择“招商引资、发展经济”“维护社会稳定”和“征地拆迁、推动城镇化”的分别占22%、6%和3.7% (见表3) 。可以看出, 大多数乡镇干部对于乡镇政府的服务职能认识到位, 即乡镇政府应该以服务职能为主。这与前文论及的吴理财、项继权的研究结论不同。

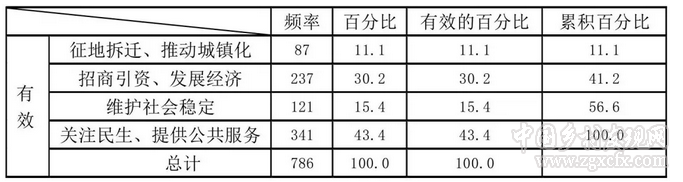

而在乡镇政府实际工作中, 乡镇政府是否就是以服务职能为主呢?对于“您认为您所在乡镇最主要工作实际是什么?”这一问题, 认为是“关注民生、提供公共服务”的为341人, 占43.4%, 认为是“招商引资、发展经济”“维护社会稳定”和“征地拆迁、推动城镇化”的分别占30.2%、15.4%和11.1% (见下页表4) 。对于这一问题, 虽然频率最高的仍为“关注民生、提供公共服务”, 但是其所占比例已较上一问题中的68.3%减少近25%。因而, 虽然大多数乡镇干部认为在理论上乡镇政府应该以服务职能为主, 但在实际工作中, 乡镇政府把很多精力用于招商引资、维稳等工作中。

表3 您认为乡镇政府最主要工作应该是什么?

表4 您认为所在乡镇政府最主要工作实际是什么?

对于“您认为您所在乡镇开展工作的最主要依据是什么?”这一问题, 51.1%的乡镇干部认为是“上级政府对乡镇的考核指标”, 25.3%的乡镇干部认为是“宪法、法律规定的乡镇政府应有职能”, 18.3%的乡镇干部认为是“乡镇主要领导工作思路”。可以看出, 县级政府对乡镇工作影响较大。很多乡镇干部谈到, 县级政府列入考核体系的工作任务就是乡镇工作全力以赴的目标, 围着检查考核转、跟着上级任务走是乡镇工作的真实写照。这充分说明了压力型体制对于乡镇政府的影响。乡镇作为一级政府, 本应在宪法和法律框架下, 独立行使自己的行政权力。但是目前, 县级政府对乡镇政府管得过多、管得过细, 通过考核指标“一竿子插到底”。县级政府对乡镇工作的考核得分即为乡镇政府工作成绩, 各个乡镇在全县的排名反映着乡镇工作的好坏, 同时也反映着乡镇干部工作的优劣, 是乡镇干部能否进步的主要评价标准。在这样的管理体制下, 乡镇必然围绕县级政府的考核指标转。应当说, 在科层制政府中, 压力型体制对于实现上级政府的工作目标、督促下级开展工作具有积极作用。但是目前县级政府对乡镇的考核存在明显问题:一是县级政府对乡镇的考核内容还是注重经济指标, 乡镇领导发展经济的能力被看成是最重要的能力。二是抑制了乡镇独立开展工作的积极性。乡镇疲于应付各种考核、检查, 没有精力为农民提供公共服务。并且, 乡镇政府会将这种管理体制向农村延伸, 甚至有的乡镇对所管辖的农村也设定指标进行考核, 让村民自治组织承担乡镇政府的工作任务, 造成村民自治的异化。

除此之外, 造成这一状况另一重要原因就是, 长期以来国家制度缺乏对乡镇政府职能的明确界定。《中华人民共和国宪法》规定, 乡、民族乡、镇的人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 管理本行政区域内的行政工作。《中华人民共和国地方人民代表大会和地方人民政府组织法》规定, 乡、民族乡、镇的人民政府行使下列职权: (一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; (二) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; (三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; (四) 保护各种经济组织的合法权益; (五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; (六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; (七) 办理上级人民政府交办的其他事项。实际上, 这些法律制度对于乡镇政府职权的规定是比较笼统的。长期以来, “从中央到地方各级政府基本都在履行一语统表的职能, 相互间只有量的差异而没有质的区别”[7], 并且与县级政府职权相比, 乡镇政府除了没有针对下级政府的职权外, 基本与县级政府相同, 特别是乡镇政府的第二项职权, 所管理的事务比起县级政府仅仅少了环境和资源保护、城乡建设事业、民族事务、监察等。这种职能上的高度同构是乡镇政府职能不清的重要原因。

(二) 关于乡镇政府财政状况

“财”是“政”的基础, 财政是政府发挥职能的前提。当前, 乡镇财政普遍困难。影响乡镇财政的因素除地域经济发展状况外, 还有政策性因素, 而在政策因素中, 分税制改革和农业税的取消影响尤其大。1994年的分税制改革实际上是权力主导型改革, 即在中央与地方政府的分成比例上, 中央政府拥有绝对发言权。因而, 1994年分税制改革后, 中央财政收入比重大幅度提高, 地方政府财政收入比重相应大幅度减少。而在省以下的财政分成中, 也延续了上级政府在分配比例中的主导地位, 最终处于政府层级最末端的乡镇财政陷入困境。2006年农业税的取消, 更使乡镇财政雪上加霜。因而, 对于大部分乡镇来说, 债务负担沉重, 财政仅能维持基本运转。根据国家审计署发布的报告显示, 全国有3465个乡镇政府负有偿还责任债务的债务率高于100%, 全国乡镇政府负偿还责任、担保责任或救助责任的债务分别达3070.12亿元、116.02亿元和461.15亿元[8]。有研究认为, 全国乡镇财政负债估计在2000亿~2200亿元左右, 全国共计45462个乡镇政府, 平均每个乡镇负债400万元左右。并以每年超过200亿元的速度膨胀, 目前已达8000亿元, 乡镇债务覆盖率高达80%以上[9]。

在问卷中, 认为所在乡镇财政“非常富裕”和“比较富裕”的共计占23.8%, 认为是“维持基本运转”的为58.1%, 所占比例最高, 另有18.1%的认为所在乡镇财政贫困。在分税制框架下, 由于乡镇政府没有与上级政府讨价还价的能力, 因而多数乡镇政府只能通过自身努力寻求应对之策。对于解决乡镇政府财政困难的最主要途径, 选择“发展当地经济”的为350人, 占44.5%, 选择“增加上级政府对乡镇的转移支付”“招商引资”和“减少乡镇政府事权, 减轻支出责任”的分别占23.9%、22.4%和9.2%。由此可以看出, 在分税制改革影响下, “地方在追求经济发展和财政收入增长方面有着极大的热情, 将招商引资、基本建设投资和GDP增长作为政府的首要任务, 并且依然直接介入微观经济活动”[10]。此外, 长期以来, 发展经济的能力被看作是政府官员最重要的行政能力, 是为官一任、造福一方的最重要体现, 也是乡镇干部在政治晋升锦标赛中脱颖而出的主要途径, 而“对中国地方政府官员而言, 政治晋升是政府行为逻辑的核心”[11]。因而, 很多乡镇政府把主要精力用于招商引资, 争资金跑项目成为乡镇领导的主要工作内容。虽然招商引资对于发展地方经济的作用不可忽视, 但是乡镇政府过多干预微观经济领域, 混淆了政府与市场的界限, 且在招商引资中过于注重经济利益、忽视社会效益, 注重短期利益、忽视长远利益, 其弊端也是明显的。

当前, 对于乡镇财政影响较大的另一个体制因素就是“乡财县管”。“乡财县管”的本意是在乡镇财政困难的情况下规范乡镇财政行为, 防止乡镇财政中的不合理、不合法支出, 严格乡镇财政管理。但是这一财政管理体制也制约了乡镇政府工作特别是影响了乡镇政府增加财政收入的积极性, 同时, 这一管理体制也不符合“一级政府、一级财政”的原则。因而, 对于乡财县管, 42.2%的人认为制约乡镇工作, 排在第一位。可以看出, 相当一部分乡镇干部对这一管理体制并不认同。

(三) 关于乡镇政府提供农村公共产品状况

“对所辖地域进行公共管理是地方政府的天职, 提供公共产品、完善公共服务是地方政府天职中的重要部分。”[12]农村公共产品包括农村水、电、路基础设施建设等“硬”公共产品, 也包括农村基础教育、医疗卫生、农业科技推广、公共文化服务等“软”公共产品。增加农村公共产品供给对于发展农业生产、提高农民收入具有重要作用, 同时也是实现城乡基本公共服务均等化的关键措施。因而, 早在2008年一号文件中, 中央就强调必须加快发展农村公共事业, 提高农村公共产品供给水平。政府提供公共产品的过程实际上就是农民享受公共服务的过程。乡镇政府直接面向农村, 是农村公共产品的重要供给主体, 农村公共产品供给状况在很大程度上反映着乡镇政府的公共服务职能履行情况。

对于“您所在乡镇政府对提供农村公共产品的重视程度”这一问题, 认为“很重视”的为214人, 占27.2%, 认为“比较重视”的为431人, 占54.8%, 而认为“不太重视”和“很不重视”分别占16.2%和1.8%。可见, 多数乡镇干部认为所在乡镇对于农村公共产品供给重视程度较高。并且, 认为自己所在乡镇政府提供农村公共产品效率“很高”的比重为16.5%, “较高”的为45.4%。

对于“您所在的乡镇政府提供农村公共产品决策的主要依据是什么?”这一问题, 34%的乡镇干部认为依据的是“国家相关政策”, 认为是“上级领导的指示命令”的比例为26.7%, 认为是“乡镇干部领导决定为主”的占11.6%, 而认为是“根据农民实际需求决定”的只占27.7%。这说明, 在农村公共产品供给中, 农民需求意愿难以得到尊重, 农民话语权缺失, “自上而下”的决策方式仍占主导。而这也是在农村公共产品供给中, “面子工程”“形象工程”过多、公共财政资金浪费严重的重要原因。

对于“您认为乡镇政府在提供农村公共产品中遇到的最大困难是什么?”这一问题, 563人认为是“财政资金缺乏、乡镇事权多财权少”, 占到了71.6%。可以看出, 乡镇政府在农村公共产品中面对的最主要困难就是财政问题。在权财有限的前提下, 乡镇政府承担了大量事权责任包括上级政府转移到乡镇的工作任务。

(四) 关于乡镇干部工作意愿

影响乡镇政府职能转变的因素, 除了压力型体制、财政体制之外, 还有一个因素是乡镇政府工作压力大、工资水平低对乡镇干部工作积极性的影响。由于乡镇政府是政府系统的神经末梢, 因而所有的工作会自上而下集中到乡镇政府一级, 乡镇干部所担负的工作量太大。有乡镇干部谈到, 乡镇每天接到的上级各种表格填报、开会等通知不下10个, 大部分乡镇干部的时间用于统计各种表格、开各种会议上, 乡镇工作“五加二”“白加黑”成为常态, 这极易导致乡镇干部职业倦怠。在乡镇干部工资收入方面, 月工资收入在3000元以下的比例为34.6%, 3000元至4000元的比例为34.0%, 月工资收入在4000元以上的为31.4%。可见, 超过三分之二的乡镇干部月工资收入在4000元以下。在工作压力大、工资水平低的情况下, 受工作绩效考核机制的影响, 部分乡镇干部只对“上”负责不对“下”担当, 注重做一些形象工程、面子工程以迎合上级部门喜好。与此相关的问题就是乡镇干部在乡镇工作的意愿, 98人选择“非常愿意”, 占12.5%, 363人选择“愿意”, 占46.2%, 300人选择“不愿意, 但没有离开的途径”, 占38.2%, 另有25人选择“不愿意, 近期有离开的打算” (见表5) 。并且, 学历越高, 愿意在乡镇工作的比例越低。当然, 这一现象的出现除了与乡镇工作压力大有关外, 还与高学历毕业生择业愿望有一定关联。另外, 在786份问卷中, 在乡镇所在地级市居住的乡镇干部为62人, 占7.9%, 在县城 (县级市) 居住的为371人, 占47.2%, 在所在乡镇居住的为166人, 占21.1%, 在乡镇所辖农村居住的为187人, 占23.8%, 这说明, 相当比例的乡镇干部成为“走读”干部。在乡镇生活条件有限、城镇化加速发展的背景下, “走读”应该说已经成为很多乡镇干部的常态, 对此应辩证看待。对于大多数乡镇干部而言, “走读”不会影响工作。但是, 对于在乡镇工作意愿不强的部分干部, “走读”很可能成为导致农村公共服务“最后一公里”问题的重要因素之一。

表5 学历与乡镇工作意愿交叉列表

(五) 关于乡镇政府职能转变效果及改革趋势

随着社会转型的加速, 政府职能需要从以往的对社会的“管控”向“服务”转变。特别是乡镇政府处于基层, 更是公共服务的直接提供者。对于“您对乡镇政府职能转变的认识”这一问题, 49.4%的乡镇干部认为确实应该转变职能, 但是同时也有44.8%的认为乡镇政府处于基层, 难以真正转变职能。

自20世纪80年代至今, 乡镇政府一直处于职能转变的进程中。特别是农业税的取消为乡镇政府职能转变提供了重要契机。那么, 时至今日, 乡镇政府职能转变效果如何?对此, 25.7%的乡镇干部认为“有了很大转变”, 51%的认为“有所转变”, 20.4%的认为“收效一般”。

对于乡镇政府改革的趋势, 当前学界有不同的观点, 包括加强乡镇政府建设、取消乡镇政府改为县级政府的派出机构, 以及实行乡镇自治等等。实际上, 我国的乡镇政府改革并没有取消或弱化乡镇, 而是通过乡镇合并、精简乡镇政府数量来推动职能转变。那么下一步乡镇政府应该如何改革?67.3%的乡镇干部认为应“进一步加强乡镇政府建设”, 有15.5%的认为应“改为县级政府的派出机构”, 10.2%的认为应“实行乡镇自治”。由此看来, 乡镇干部对于学界呼声较高的县政乡派、乡镇自治等观点认同度较低。

四、结论与建议

通过以上分析, 可以看出, 乡镇政府职能转变虽取得了一定成效, 但是由于对乡镇政府的行政管理体制、财政管理体制等因素的制约, 乡镇政府距离服务型政府建设的目标还有较大差距。虽然大多数乡镇干部认识到了乡镇政府职能转变的必要性, 但同时也认为乡镇政府处于基层, 难以真正转变职能。在行政管理体制上, 县级政府过多地干预乡镇事务, 县级政府的考核指标成为乡镇政府工作的“指挥棒”。在财政管理体制上, 分税制改革和农业税取消导致的乡镇财政困难成为普遍现象。虽然多数乡镇干部认为自己所在乡镇政府对于提高农村公共产品比较重视, 但是“自上而下”仍是农村公共产品供给的主要决策方式, 农民的需求意愿得不到尊重。另外, 由于乡镇工作压力大、工资水平较低, 这在一定程度上也影响了乡镇干部的工作积极性。基于此, 本文提出以下政策建议。

(一) 理顺对乡镇政府的行政管理体制

行政管理体制的核心问题是纵向间政府权力的配置与运行。乡镇政府处于我国政府层级的最末端, 在权力资源配置中, 其获得的权力最少。从中央到县这四级政府都是乡镇的上级政府, 因而, 乡镇政府不仅要直接听命于其所直接面对的县级政府, 而且对于中央、省、市三级政府也处于服从的地位。当然在从中央政府到县级政府的四级政府中, 对乡镇政府具有直接支配作用的还是县级政府。因而, 应理顺对乡镇政府的行政管理体制, 重点是厘清县乡政府的事权边界及支出责任。相对于界定中央政府与地方政府的事权, 厘清县乡政府的事权对于促进乡镇政府职能转变更具有直接作用。县乡政府事权边界不清晰是造成县级对乡镇工作干预过多的重要原因。中央《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》 (以下简称《意见》) 已经界定了乡镇政府的基本公共服务事项, 包括义务教育、新型职业农民培训、农村社会保障、公共文化服务、农民基本经济权益保护、环境卫生等方面, 并且提出要扩大乡镇政府在农业发展、农村经营管理、安全生产、规划建设管理等方面的服务管理权限。并且, 《意见》明确指出, 县级职能部门不得随意将工作任务转嫁给乡镇政府。应当说, 这些规定对于明确乡镇事权具有重要作用。但是现有制度仍然没有解决的问题是如何界定县乡政府的事权边界及支出责任, 如2017年2月山东省人民政府下发的《关于推进省以下财政事权和支出责任划分的意见》对于省级财政事权、市县财政事权、省与市县共同财政事权以及省与市县支出责任划分都作了较为明确规定, 但是对于县级政府与乡镇政府的事权及支出责任并没有提及。因而, 下一步工作的重点应是厘清县乡政府的事权边界, 比如对于义务教育, 县级政府和乡镇政府应该如何明确划分责任, 特别是如何划分支出责任, 这对于乡镇服务能力建设更具有现实性。在此基础上, 应扩大乡镇管理区域内公共事务的权力, 充分发挥乡镇政府工作自主性, 减少对乡镇政府的考核、检查事项, 将各种考核整合成年终一次性考核, 突出乡镇政府提供公共服务状况所占比重。另外, 应让农民参与到乡镇政府的管理当中来, 关系到农民利益的决策特别是农村公共产品供给决策, 应充分听取农民的意见, 尊重农民的需求意愿, 使乡镇政府不仅对上负责, 而且对下负责。

(二) 改革乡镇财政管理体制

“乡镇政府财力的薄弱使其缺乏足够的资源去充分履行自身的职责, 而职责的压力又很可能会迫使乡镇政府采取不正当的手段去筹措资金。”[13]改革乡镇财政管理体制的目标是保障其基本财政能力。在我国具有五级政府的前提下和实行分税制改革的框架下, 寄希望于通过税源划分增加乡镇政府税收以解决其财政困难对于乡镇不具有现实性, 因而, 解决乡镇政府财政困难的主要途径应为增加对乡镇政府的转移支付。在转移支付构成中, 专项转移支付具有较多的主观性和非均衡性, 且专项转移支付主要用于专门项目建设, 各个地区获得专项转移支付资金的多少主要看地方政府“跑部钱进”的力度, 这就容易导致公共财政资源配置的扭曲。而一般性转移支付以促进不同地区基本公共服务均等化为目标, 所以, 应增加一般性转移支付。同时, 在转移的计算方法上, 应综合考量各个乡镇经济发展程度、人口数量等因素, 而不是简单采用基数法, 防止富者愈富、穷者愈穷。另外, 应取消“乡财县管”, 对于乡镇财政管理规范化问题, 应通过加强乡镇人大对乡镇财政预算的监督作用、有关政府部门的审计监督作用等来实现, 靠制度来解决问题, 从而使乡镇作为一级政府, 真正拥有一级财政。

(三) 完善乡镇干部的工作激励机制

“强化地方政府公共服务职能, 切实提高公共服务的质量和水平, 体制改革是关键, 队伍建设是保障。没有一支高素质专业化的公共服务人才队伍, 地方政府就很难较好地履行公共服务职能。”[14]乡镇干部作为社会性的存在, 同样具有自身利益需求。因而, 要促进乡镇政府职能转变, 使乡镇干部担当起公共服务的责任, 还应通过有效措施, 建立对乡镇干部的激励机制, 满足其正当的利益需求。第一, 物质激励:建立制度化工资增长制度。根据农村地区经济条件差、发展落后的实际情况, 应建立制度化的工资增长制度, 特别是针对乡镇干部下乡入村的实际, 应提高农村贫困地区和偏远地区乡镇工作人员的工资增长幅度和补贴力度, 满足其正当的物质利益需求, “要给基层干部更多的关心, 为他们的生活和工作提供切实保障, 特别是不能拖欠工资。中央对地方的转移支付, 要优先考虑广大基层干部的工资发放”[15], 从而调动乡镇干部的工作积极性。第二, 工作激励:拓宽乡镇干部的晋升和成长渠道。通过完善职务与职级并行制度, 进一步拓宽乡镇干部的晋升渠道, 消除其晋升的“天花板”。同时, 县级以上政府应加大从乡镇优秀干部中选拔人才力度, 重点考核其在乡镇工作期间的工作能力和工作业绩, 从而为乡镇干部寻求更多的成长空间。第三, 精神激励:培育乡镇干部的公共精神。通过多种形式的培训教育, 加强乡镇政府工作人员的服务意识, 培育其公共精神, 促进乡镇干部树立以公共利益为目标的价值取向和责任意识, 实现乡镇政府由权力本位向人民本位的转变。

中国乡村发现网转自:中共中央党校学报 2017年04期

(扫一扫,更多精彩内容!)