文化客厅第13期

【文化客厅】由作家李昇明和北京修实公益基金会联合举办

【摘要】步入大调整的中国,有待从文化重建做起。2016年,迎来文化客厅的新年第一讲(第13期),外面的空气有点冷,客厅内的文化温度还是热乎乎的,参与者众多,因为主讲嘉宾是北京大学中国文化书院王守常院长,主讲中国智慧;清华大学建筑学院罗德胤副教授,主讲河南省西河村建设案例。新年之初,由马树新副理事长代表北京修实公益基金会发表新年致辞。地球村组织发起人廖晓义为特邀嘉宾,凤凰卫视欧洲台、美洲台导演许莉担任主持人。

城市化大潮来了,等同于乡土中国踏入现代国家的行列,也抛给人们一道难题:存在感没了,与乡村的熟人社会大相径庭。我们需要渡过一个文化骨骼再造的过程,但是不少人简单地选择了追星的方式,试图借用别人的影响力来掩饰自己的渺小,结果是适得其反,因为造星和时尚是以摧毁人的自信为目标。最好的办法还是养成读书习惯,听听有品质的文化讲座,多了解一些历史,让文化在心中自然生长。过去我们的民族史叙述在求真上做得不够,需要有人会讲,重新让人对中国人的历史产生真实感,守常院长就是其中的一个,去年他在文化客厅讲述文化概念的中国,非常之受欢迎,这次讲述中国智慧。用民国时期的话说,这是整理国故、返本开新。

中国这两个字最早出现在什么时候?守常院长说,建议大家看看一本书葛兆光老师的《宅兹中国》,大约在商末、周初的三千年前,在一个“何尊”的青铜器上有铭文,刻有“宅兹中国”四个字。从意思上看,有那么一个族群华夏人聚居在黄河两岸,他们以自己为中心,认为东部是东夷,南部是南蛮,西部是西戎,北部是北狄;我的文化比周边族群先进,你们应该向我学习,也随便你学不学,反正你住山洞的时候我住房子,你不穿衣服的时候我穿衣服,你没有文字的时候我有文字。周边的族群过去不叫民族,只是以文化区分族群,民族的概念是西方来的,在近代形成的,传统上中国没有民族概念。我们看历史书的时候,最好是左手持书,右手持图,建议大家看看谭其骧老师的《中国历史图集》。

有多少人知道,华夏人不以血缘来评判,以文化来判断谁跟我们是同一种人。中国能礼义,则中国之;夷狄能礼义,则中国之。守常院长引用文化老前辈的话说:汉朝以后,北魏鲜卑人,元朝蒙古人和清朝满人用中国文化治理天下,所以也是中国人。他还透露,自己的祖先是女真人,姓完颜阿骨打,后来被满人统一了,在清朝灭亡后,他们这个姓氏的人基本上都改姓王。古人提倡内圣往外王,有一个治国的对话,可以去兵、去食,不能去礼。当然,礼义要活学活用,古人说:男女授受不亲,谓之大礼。意思是不能随便摸女人的手。嫂溺,(必须)援之以手。意思是救人要紧,不能视而不顾。现在流行国学热,有人在电视上乱说国学,把三十六计当成国学或智慧,忘记了一个前提:以道御术。比如用间计,古人说过:非仁义不得使间,非圣智不得用间。

一席话下来,守常院长看看时间,表示不能占用下一位嘉宾罗老师的时间,大家希望他再多讲一点。他继而讲讲对中庸的理解,说是在新加坡那段时间熬出来的,写作了八千字的文章,山东大学的庞朴老师看了后,和他进行了一番讨论(庞朴老师著述有《儒家的思维模式:一分为三》)。守常院长说,中庸的中,有人说是折中,有人说是恰当,古人怎么说呢:叩其两端而执中,执中无权,犹执一也。这是不会变通的意思,我们要摆脱折中的思维,也要摆脱二元论(一分为二)的思维,要看到一分为三,三是多的意思。一个话题能说两个小时,守常院长说,还是留给下一次再继续讨论吧。这句话让我们留下一个期望,值得一提的是,守常院长保留了学府的严谨思维,一般不会回答基于什么猜测的提问,唯心论和唯物论都可以有,唯心主义和唯物主义是偏激的;科学没有错,科学主义也是偏激的。

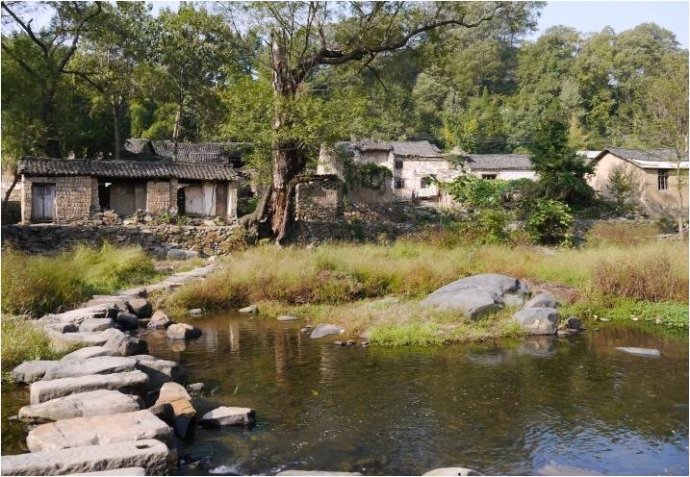

乡土中国在发生文化的水土流失,向人们发出一个又一个告急的信号,老房子在倒塌,年轻人在出走,空心村的现象很严重,时间不能再等,保护古村的有效办法惟有行动起来,能看到一点实践成效也算一点希望。罗德胤教授是一个行动者,做了十年的古村研究之后,近两三年投身做乡村建设,向我们展示了一个止跌回升、重现生机的古村活化案例;河南省西河村。用案例说话,文化客厅奉行这个原则。

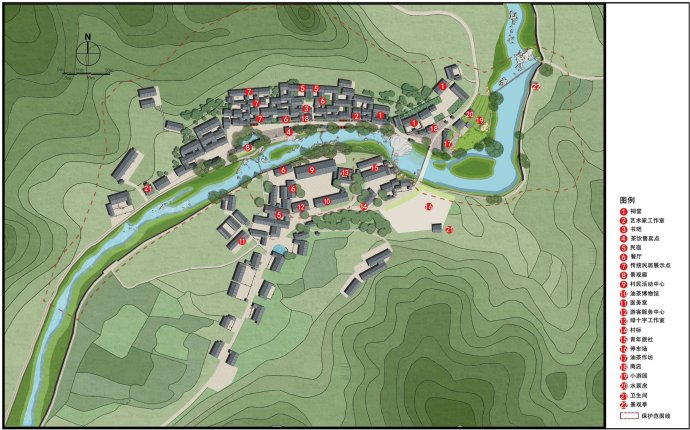

西河是一个山水田园完美的小村落,也是一个经济落后的问题村。老房子没有人住,农民喜欢住新房子,年轻人不在村里,没有了从前的生机。西河剩存的历史和自然遗产,就是启动乡村建设的动力。村子的河道看似有点杂乱,却有开发出休闲步行地带的潜力。村子的唯一集体建筑是一个大粮库,也是大有作为,被改造成榨油博物馆,兼为乡村公共空间,由何威负责设计,它满足乡亲们的诸多宴请需求,也换来了支持态度,还引起了业界的一片赞扬。粮库的一面墙打通之后,可以看到河道的水岸景观,幸而找到一个愿意开设咖啡馆的青年业主,还把野生猕猴桃做成受人欢迎的鲜榨果汁,增加了村民的收入。西河村就这样悄悄地发生了新变化,村民的自信心也在一点一点的生长。

和农民打交道是一个比赛耐心的过程,哪一个环节遇上了什么困难,怎么消化解决,罗教授娓娓道来,充满了戏剧性,展现了他学院派的立场和实干家的风范。他的PPT制作水平一流,依次再现了西河村旧貌变新颜的变化,非常有现场感,看到西河村在十一长假来了五万人参观的热闹场景,相信会给其他乡村带来一点鼓励作用。文化客厅的名字与当年的梁思成和林徽因相关,他们是一代建筑学家,现在展示乡村建设的案例,表面看像偶然的,实际上也是必然的,把老前辈的学术精神传承下去,在2016年,我们将会陆续展示乡村建设的经典案例,作为文化客厅的一个保留项目。我们笃信这一点,打通了城乡关系,乡土中国一定会更美好。

我讲述了一点文化客厅的新年展望,回顾一年来的历程,曾经在打造火车头上做了很多努力,选择什么嘉宾和讲述什么内容,在新的一年里,我们准备把文化客厅建成一个城市社会的团体。一个成熟的城市社会,是一个团体社会,我们吸引大量的优秀文化人士来到文化客厅,汇聚了很大的能量,可以让每个成员互相认识,互相交流,每一期的沙龙时间有45分钟。最经典的介绍是说出我的名字后,自我回答三个问题:我最骄傲的一件事,我在什么领域做事情,我想实现什么最终目标。如果你的目标很吸引人,一直在做努力,我们可以为你在文化客厅专门介绍一下。擅长做团体建设的廖晓义老师还亲自做了现场示范和动员。

由于准备时间不足,新年增加的华服展示板块没有在第13期实现,留下了一点遗憾,我们期待在下一期展示出来。自古以来的“中国说”有两句话:有章服之美谓之华,有礼仪之大谓之夏。华夏的名字与华服和礼仪分不开,我们要把文化自信找回来,一定要先把华服找回来。文化客厅在成长中,充满了新的期待,希望朋友们一如既往地给予关注,给予支持。

附注:本期照片由《中国政协报》主编李辉和罗德胤教授提供

《中国人的自觉:费孝通传》中信出版社出版(2014年)李昇明著

中国乡村发现网转自:昇明-最美乡土

(扫一扫,更多精彩内容!)