持续推进农村环境治理,不断改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的一项重要任务,习近平总书记、李克强总理多次对此做出重要指示。湖南高度重视农村环境问题,在2018年7月27日全省改善农村人居环境工作会议上,杜家毫书记强调,改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的第一仗。许达哲省长指出,要坚决落实习近平总书记“让美丽乡村成为现代化强国的标志、美丽中国的底色”重要指示,把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的首胜之仗。

湖南农村环境治理的阶段性判定

近十年来,湖南农村环境问题得到了政府部门越来越多的重视。在此,不妨选择《湖南日报》和《湖南年鉴》作为“窗口”来观察湖南对农村环境治理关注度的大体变迁。

(一)《湖南日报》中的湖南农村环境治理

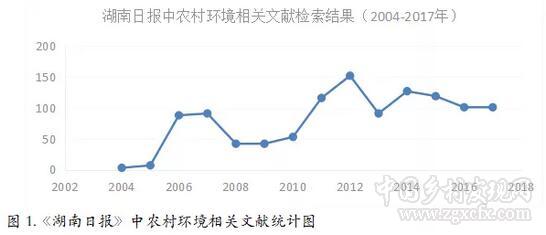

众所周知,《湖南日报》能够反射出全省综合治理的各个方面,其中特定主题的文献数量能够比较准确地反应政府部门对该问题的关注程度。《湖南日报》中关于农村环境相关的文献数量统计表明(见图1):在2005-2006年、2010-2011年期间,湖南对农村环境治理的关注度大幅增加。这两次变化均可从国家层面环保工作部署中得到解释:2006年6月,国家环保总局印发《国家农村小康环保行动计划》;2010年5月,湖南被纳入全国首批8个农村环境连片整治示范省份。

(二)《湖南年鉴》中的湖南农村环境治理

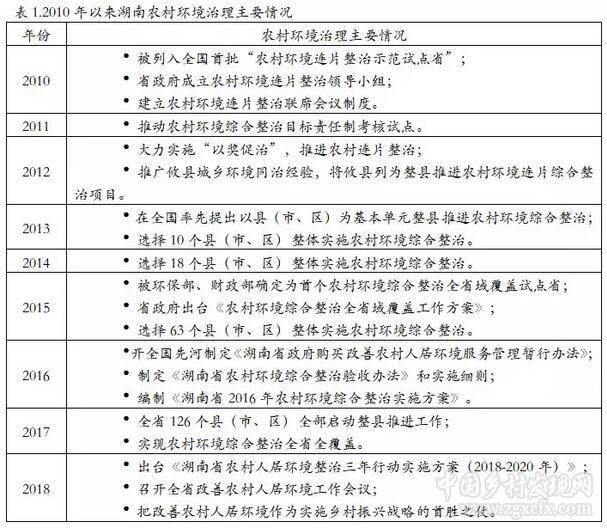

在2000年至2010年的《湖南年鉴》中,“环境保护”专题中没有“农村环境保护”的条目,从2011年开始单列了“农村环境保护”的条目,并在此后每年都保留了该条目。考虑到2011年《湖南年鉴》撰写的是2010年的内容,由此推断2010年是湖南农村环境治理的一个关键性年份。这一年,省政府成立了农村环境连片整治领导小组,建立了农村环境连片整治联席会议制度,召开了全省农村连片整治示范工作现场会,并与各农村环境连片整治示范区所在县(市、区)、有关市(州)人民政府签订了责任书。

(三)湖南农村环境治理的三阶段划分

如果说《湖南日报》能够反射出全省综合治理的各个方面,《湖南年鉴》中“环境保护”专题则能够反映环保部门履职情况。透过《湖南日报》和《湖南年鉴》这两扇窗可以看到:湖南农村环境治理大体可以划分为三个阶段。第一阶段为2005年之前,农村环境问题尚未引起政府部门的广泛关注,环保部门对农村环境问题投入力量较小。第二阶段为2005-2009年,国家层面开始将农村环境从实质上纳入治理的范围,在国家政策引导之下,湖南环境治理中“重城市、轻农村”的格局开始朝着“城乡并重”的方向扭转。第三阶段为2010年至今,湖南在农村环境治理方面先行先试,走在全国前列,经历着“由点到面”的提升阶段。

当前所取得成效与面临的主要问题

(一)取得了显著的成效

当前,湖南农村环境治理有序稳步推进,取得了成效也积累了经验,并得到了国家层面的认可。归纳起来,取得的成效主要包括三点:一是在全国率先提出以县(市、区)为基本单元整县推进农村环境综合整治;二是建立了“整县推进、竞争立项,以县为主、以奖代补”的工作机制;三是实现了农村环境综合整治全省全覆盖。

(二)面临资金短缺的问题

与此同时,也要清醒地看到,在污染防治攻坚战的大背景下,农村环境治理仍然是突出短板。从环保、财政两大部门工作总结和《湖南日报》等媒体记者调查来看,最为突出的问题就是治理资金短缺。在省政府门户网站推出的嘉宾访谈栏目中,省环境保护厅党组成员、总工程师姚斌指出,“如果说到困难,主要还是资金的困难,一个是我们农村的行政村多,再一个我们应该说还是属于欠发达的省份,整个资金还是相对紧缺的。”在省政协主办的“新动力、新动能与湖南高质量发展”高峰论坛上,省财政厅国库处在《从财政视角看农村生态环境保护》中指出:“农村生态环境保护资金无法充足供给资金短缺是当前农村公共服务供给亟待解决的问题。”湖南日报的记者则撰文指出:近年来,政府花费巨大资金、精力,重点支持农村水利、交通、通信、卫生、文化等基础设施建设,农村人居环境得到了有效改善,然而,这样的投入,仅仅靠铺开场子、付个“首付”还远远不够,还要靠“月供”出效益。

从政府部门来看,农村人居环境治理的主体责任在地方政府,因此治理资金以地方政府为主,中央政府为辅。2018年初中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》强调“建立地方为主、中央补助的政府投入体系”就体现了这一支出责任的划分。从省内来看,最主要的支出责任落在县级政府的肩上。2015年7月,省政府办公厅印发《湖南省开展农村环境综合整治全省域覆盖工作方案》,这一工作方案提出了“县为主体、整体推进”的原则,并明确了省内各级政府的分工:根据省人民政府统一部署,各市州人民政府加强组织领导,以县市区人民政府为责任主体,统一规划,协调各有关单位和乡镇、村组织整体联动。由此看来,在各级政府中,县级政府作为农村环境治理的责任主体,对于大多数财政并不宽裕的县(市、区)而言,其支出压力无疑时非常巨大的。

(三)案例:单靠政府财力独木难支

以笔者调研的衡阳县为例,该县抓农村环境治理力度大、成效也非常显著,可看成全省推进该项工作的一个典型案例。在农村环境治理工作中,2015年衡阳市评选的200个优秀村中衡阳县占了39个、40个十佳乡镇衡阳县占了10个,300万奖补资金衡阳县拿到了93万,可谓成绩不凡。在介绍了成绩之后,该县的一位相关负责人同时也道出了资金上的难题。

“省里面给我们4000万的农村环境整县推进的奖补资金,这是分三年的,第一年1200万,但是要求我们自己要配套更多的资金,这就是小鱼钓大鱼”。全县26个乡镇、895个村、6298个保洁员,保洁员因工作量大小不同分为好几类,集镇的保洁员工资每个月1200-2000元不等,村保洁员则1200元/月,村民小组的保洁员是300元/月。据测算,一个村处理垃圾费用,多的一年20万,少的也有8万多,一个乡镇多的上千万,少的也有几百万。

案例显示,为了整治农村环境,县财政拿出2340多万元,财政压力很大,但是要把全县垃圾都清运处理妥当,一年至少得有2个亿。由此可见,从治理“垃圾围村”的实践来看,光靠政府投入来解决是不现实的。更何况,农村环境治理的内容远不止生活垃圾治理这一项。因此,要高质量推进农村环境治理,资金缺口还比较大,“钱从哪里来”的问题可谓首当其冲。

当前面临主要问题的深层剖析

结合湖南的实践,借鉴农村公共治理相关理论研究来看,当前所面临的“钱从哪里来”的问题背后是三个方面的深层次问题。

(一)从治理理念的角度看,存在重“整治”轻“治理”的思维惯性。从2009年诺贝尔经济学奖得主埃莉诺•奥斯特罗姆关于公共事物治理的经典研究看,“治理”与“整治”两者是有着重要的差别的。“整治”很明显地是以依靠行政力量的单行运作为主,而“治理”则体现了调动自组织力量双向互动的倾向。“整治”侧重于间歇性的项目投入,单向运作即可实现,带有暂时性的特点,更容易依赖他组织的方式,对于环境问题突出的问题村比较有效;而“治理”则兼顾间歇性的项目投入和连续性的日常运行,需要双向互动才能持续,具有历时性的特点,更多的需要激发地方性的自组织力量,对于一般村庄比较适合。

(二)从供给模式的角度看,政府、市场和社会三方协同供给的局面尚未形成。良好的农村环境被认为是一项公共产品,对于农村公共产品的供给,一般认为有三种办法,即市场化、自组织和再集权,相对应就是通过政府、市场和社会三种途径加以解决。然而,就实践中的现实经验而言,当前农村环境治理主要还是依靠政府供给的模式。从政府的角度来讲,推动农村环境治理的主要手段就是自上而下的财政支农项目。但由于政府财力有限,农村污染具有污染源小而多、污染面广而散的特点,政府的大量投入相对于广大农村来说实在有限,以财政支农项目形式下达的专项资金也就必然供不应求。即便短期依靠大量投入取得了显著成效,但如何确保长效依然是个问题。

(三)从建设和管理运营的角度看,重建设轻管理运营的问题大量存在。从当前农村环境治理实践来看,正如国家发展改革委负责人就《农村人居环境整治三年行动方案》答记者问时指出的:从当前全国大部分农村地区看,人居环境矛盾最突出的就是垃圾污水带来的环境污染和“脏乱差”问题。聚焦到农村垃圾和农村污水治理会发现,二者在建设和管理运营上的难点是有所不同的。农村垃圾治理所需的初始投入主要包括收运设备和保洁员工资这两大部分,相比于污水治理的收集管道以及净化设备的投入要少很多,但在日常运行中,垃圾收集所需的定点排放往往面临着一种类似“公地悲剧”、“囚徒困境”、“集体行动困境”所揭示的问题。而对农村污水治理而言,排污管道设施的配备往往是给排污水者带来便利,使得其污水排放更加稳定的“锁定”在理想行为中,这也就使得日常运行相对较易。

进一步推进湖南农村环境治理的建议

结合当前湖南农村环境治理所处的阶段,针对这一问题及其背后的根源,提出三个方面的建议如下。

(一)破除惯性思维,从理念层面区分“环境治理”与“环境整治”。在起步阶段,农村环境治理的选择策略表现为:从地域上来看,重点治理的首先是群众反映强烈、环境问题突出的村庄;从治理项目来看,优先治理的是对生活构成较大威胁的饮水问题。进入了“由点到面”全面铺开的新阶段之后,不可避免地会出现一种治理思路与手段上的惯性,因此会习惯性地将前期对“点”的治理经验推广扩展到“面”。前期“点”的治理更多表现为“整治”,如果简单地按照惯性思维将“整治”的理念用于更大范围的“面”的治理,则会导致“治理成果难以巩固”、“政府难以调动农民积极性”等问题的涌现。不管从村庄类型的角度还是从治理项目的角度来看,当前对于更大范围内“面”的治理,更多地需要“治理”的理念与之匹配。

(二)汇聚多方合力,从供给层面创新政府、市场与社会协作供给。就政府部门而言,各级政府应按照“因地制宜、尽力而为、量力而行”的方针加大资金支持力度。城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益、村庄整治增加耕地获得的占补平衡指标收益,可统筹安排支持当地农村人居环境整治。就市场部门而言,要积极利用国家开发银行、农业发展银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行等各类金融机构的信贷支持,支持收益较好、实行市场化运作的农村基础设施项目开展股权和债权融资。就社会部门而言,可通过规范推广政府和社会资本合作(PPP)模式,引导社会资本参与农村垃圾污水处理项目,引导有条件的地区将农村环境治理与乡村旅游等农村绿色发展有机结合,引导公益组织、个人通过各种形式支持农村人居环境治理,倡导新乡贤文化,以乡情乡愁为纽带吸引和凝聚各方人士支持农村人居环境整治。

(三)区分项目类型,依靠乡村智慧激发内生动力解决好管理运营。按照《湖南省“十三五”人口发展规划》测算,湖南到2020年的常住人口城镇化率约为58%,届时将有3192万余常住人口生活在农村。这三千万余人口常年生活、生产在农村,是农村人居环境改善后最直接的受益者,更是持续推进农村人均环境改善的基础性力量。要区分项目类型,把握好农村垃圾治理项目日常运行相对较难的问题,一方面强化基层党组织核心作用,充分运用“一事一议”民主决策机制,另一方面可通过鼓励成立农村环保合作社等方式深化农民自我教育、自我管理,从而激活农村环境治理的内生动力。乡村智慧属于地方性知识,依靠乡村智慧需要根据当地特点引导村民和村集体经济组织、村民自治组织逐步参与农村环境综合治理项目的决策、建设、运营和管理,从而挖掘出改善农村人居环境源源不断的内生动力,解决好农村环境治理中的长期管理运营。

作者单位:湖南省发改委宏观经济研究所

中国乡村发现网转自:《研究与决策》2018年第9期 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)