听到父亲病重的消息,我又想到我那含辛茹苦一辈子的母亲,甚至想到了我这个表率于众多堂弟堂妹的长兄该如何在自己的死期上尽量不烦劳他们。

我的父母十年前在广东清远打工(收购、分类、变卖“洋垃圾”)期间先后偏瘫,六年前我的母亲脑溢血去世,我的父亲则一度越活越精神了,甚至对我的婚姻、事业、信仰越来越无所不管。根据我的判断,我的父母偏瘫当与他们吃猪肉太多(他们早年靠买卖生猪起家)有关,而“洋垃圾”那种新环境只是加剧了他们的症状。我的父亲为什么会比我的母亲长寿?我认为与他们的心态不同有关。我的母亲算得上是当今中国农村那种典型的贤妻良母,虽然受到农村性别角色的限制而毕生难有可圈可点之处,但她相夫教子的态度是远近闻名的,她也为此而过早耗尽了心血,尤其是不堪重负于我的父亲嗜赌而债台高筑。我的父亲在改革开放初期弃教(小学民办教师)从商,算得上是新时代的“弄潮儿”,但更是“严打”期间的顶风作案者。他因为常年聚赌(还有其他原因)而成了派出所的常客,这一切在文革期间是不可能屡禁不止的。当然,我不会因此而“厚古薄今”,改革开放初期在外经商的农民绝大多数都发财了,我的父亲在老家留下的坏名声都该让他自己兜着。从读硕士、参军到读博士,我偶尔能在春节探望父母一次,但相处的日子再短也会因为赌博这个问题而没完没了的吵架。我的父亲曾大叫:“大家都在村头赌钱,治安队敢抓哪个?”我的两个弟弟也跟着他学会了赌博,他们的立场可想而知。为此我甚至想说一句大不敬的话:如果没有我的母亲忍辱负重,我的父亲早就家破人亡了。然而,生养之恩不容亵渎,何况现在我的父母阴阳两隔?死者为大,活者为先,但愿他们能在冥冥之中彼此释怀。

我的母亲在治病期间也有农村医保,但相对于治疗偏瘫的天价药费而言简直是杯水车薪,农村医保政策的种种弊端也因此而在我的见解里不言而喻了。我的母亲弥留之际我刚刚毕业从教,我没请假赶回老家去看母亲最后一眼,现在想来主要还是因为自己无法正视亲生母亲的晚景凄凉,对自己的无能问心有愧让我一度怀疑我过去的人生道路是不是走错了。安葬期间有村民说我的母亲得这种病早死反而是一种更好的解脱,既让自己不再受偏瘫折磨,又让家人不再付出更多的人力物力财力。这样的议论让我很震撼,但我不可能当面斥责他们无礼,因为此类观点在我们老家很常见,“小病晚治,大病等死”在中国广大农村早已不是秘密。我的奶奶曾对我说,当年毛泽东对农村医保最操心,我的四叔得黄疸肝炎后被送到乡医院免费治疗,直到一年多后痊愈。“你四叔是骑着牛唱着歌回来的”,我的奶奶的这句话让我记忆犹新。我的父亲则在文革期间当过“赤脚医生”,他自称在那个时代很受村里人尊敬。中国农村医保政策“前三十年”与“后三十年”孰优孰劣?我不敢妄断,因为我出生于文革尾声,对文革的了解主要来自于间接渠道,但我至少能肯定的是,现在的农村医保政策还有很大的改革余地。

在此类问题上,我的父亲却指责我“这也看不惯那也看不惯”,还用最恶毒的老家方言骂我不开窍,用北京方言来说就是我太“轴”了。我的弟弟也会随声附和,扬言“无能的人才会发牢骚”。然而,我的母亲病重期间他们又干了什么能耐事?据我所知,除了在医保规则上“动脑筋”之外,他们干的最多的事是给我打电话要钱给我的母亲治病,而他们自己在我的母亲病房里舍得花钱吗?

我曾去广东探病,给了谁多少钱我现在都忘了,但我很清楚我的父亲与弟弟都不可能把我给的钱全部花在治病上。我的一个弟弟甚至以找工作为由把我寄给他的两万元钱全部赌输了,后来又以做生意为由对我寄给他的五万元钱有“借”无还。尤其是我的母亲在老家养病的最后半年,我寄给他们一万元钱,我的一个弟弟拿走了六千,我的姑父姑母帮忙照顾我的母亲而拿走了一千,剩下的三千却被我的父亲拿去赌博了,而且据说全村的赌棍都想办法躲着他,是不是他又输红了眼?!面对我的父亲与弟弟的此类表现,我的母亲一直忍气吞声,直到最后一息尚在也没劝告他们戒赌,这也是我没赶回老家去看母亲最后一眼的原因之一,尽管不是最重要的原因。我读本科、硕士、博士都是靠我自己挣的钱还债或付的学费,我的一个弟弟甚至听说我得到五千美元奖学金后连理由也不讲就让我寄给他三千元(人民币)而引以为豪。当然,我读书期间他也曾寄给我几百元他当兵的军贴,手足之情不该算小账,但扬言“无能的人才会发牢骚”是不是太自负了?!现在我的这个弟弟的两个孩子都得了大病,他也不好意思再找我“借”钱了,真不知道他还能不能想起自己当年说过的那句话!我不会因为我的母亲晚景凄凉而形成反社会人格,我对国家是以感恩为主的。倒是我的父亲指责我“这也看不惯那也看不惯”更值得商榷,尤其是我看不惯家人赌博,他们人多就有理?

还有我的另一个弟弟,据说一度因为开赌场而发了财,买了两层小楼,我的父亲甚至为此而到处炫耀。后来我的这个弟弟因为某案东窗事发而锒铛入狱,我的家人从此讳莫如深,“家丑不可外扬”的传统在我的老家更是根深蒂固,我的父亲也不敢再对我大叫“那也比你强”了!面对妻离子散的困局,我的这个弟弟出狱后“重出江湖”而不是痛改前非,远走他乡的我这个“穷教书的”也是爱莫能助,真不知道我的母亲如果在天有灵又能如何应对。现在我的父亲倒是跟他“志趣相投”而相依为命了,但我推测其中的关键是我的父亲将老家租让田产的收入给了我的这个弟弟,否则他不太可能反感我指责我的父亲赌习不改。当然,我这个“吃皇粮的”不可能对老家的田产插一杠子,至于我的两个弟弟能否瓜分这笔收入,他们也不会对我交心交底。我的那个当兵的弟弟复原后只是在土管所挂了一个虚职,最近在老家新修的水库边开轧路机养家糊口,他也反感我指责我的父亲赌习不改,由此我推测他至少也对我的父亲另有所图。总之,我的母亲去世后我也越来越成了老家的“局外人”,我的父亲能不伙同我的两个弟弟围攻我这样的“不孝之子”就算烧高香了,我的母亲如果在天有灵又能对我说什么?!

至于我的婚姻,母亲头七奔丧期间,我的五婶想让我去相亲,对象是她的一个在老家教书的侄女,据说存款上了七位数,但年龄比我大。我觉得在这种节点上谈这种事不合时宜而婉言谢绝,但我的父亲“建议”我假装去相亲,以免驳了他们的面子。我则隐隐察觉到我的父亲早已插手这件事,他对对方的家底似乎很感兴趣,而我的五叔与我的父亲一度因为赌债纠纷而反目成仇,这就让我更不想去了。当然,这又让我与我的父亲多了一层隔阂。然而,相亲在当今中国广大农村很常见,问题是我的阅历早已让我无法适应老家的那一套或明或暗的陈规陋习,比如宗法观念、权贵崇拜、风水迷信、嗜赌败家、酗酒斗气、村霸横行,等等。这让我联想到了鲁迅笔下的孤独者“魏连殳”,但我还不至于要以“自戕式”的“复仇”在老家作绝望的反抗。面对小资产阶级知识分子在革命道路上的个人主义的种种表现,特别是他们的思想方式与战斗方式,鲁迅借“魏连殳”这个形象予以最尖锐的批评,但也就此注定了他的原配夫人朱安独守空房的晚年。近百年过去了,当今中国的小资产阶级知识分子又能比“魏连殳”乃至鲁迅进步多少?往小里说,鲁迅至少能对自己的母亲养老送终,而我又对自己的母亲回报了多少?往大里说,当今中国的基础教育越来越“去鲁迅化”,而“革命”更沦为网络敏感词汇,我这种小资产阶级知识分子连“魏连殳”那种反抗精神也快要消磨殆尽了。我能反抗相亲,但我能反抗父母对我自己选择的婚姻的掣肘吗?“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,此事古难全。”在我看来,如果没有改革开放,我的父母的婚姻反而能避免更多的不幸。如今,我与我的父母、二弟组成的五口之家早已一分为三,彼此能不老死不相往来就算不幸中的万幸了,何况我这种“城一代”的婚姻模式根本不是我的父母、二弟远在老家农村所能主观臆断的?

至于我的事业,我的父亲对我有机会“去北京高就”而欣喜若狂,认为我当年在部队主动转业是一次重大失策,而我回老家在新修的水库边创办实业的想法更是不可理喻。我完全能理解改革开放初期八仙过海之际一个农村小学民办教师的心态变化,然而现在毕竟早已不是“哪怕是一头猪,只要能撞上风口就会飞起来”的时代了。我曾在老家教书,后来又打算辞职考研,我的母亲听说当地教育局有可能阻止我上考场而担惊受怕,直至劝告我老老实实当个教书匠得了。毋庸讳言,我从读硕士到读博士都主要是因为对自己的前途预期过高,但我毕竟都已有惊无险地一一过关,只是我与父母的经济来往或思想沟通也越来越少了。如今我又走到事业的十字路口上,我的母亲如果在天有灵一定会劝告我以“保底”为先吧!在这个问题上,我的父亲显然走了另一个极端。为了阻止我回老家创办实业,他甚至对我每一次逢年过节回老家都时刻保持警惕,暗中指使我的弟弟限制我的一切活动。当然,这一切只是我自己察觉到的,尽管我的弟弟对此左右为难,因为他们似乎能意识到我回老家创办实业对他们未必没有好处。为了解除他们的戒心,我一直强调我有必要在事业上“狡兔三窟”,而实际上我无论去北京还是回老家都没有十足的把握,相比之下我的母亲那种保守思想似乎要靠谱得多。当然,更重要的是我现在已人到中年,不可能再像以前那样东一头西一头的撞运气,在事业上的确是越来越输不起了。这又让我联想到了鲁迅笔下的孤独者“魏连殳”,给大帅当顾问后荣华富贵都来了,过去躲着他走的亲戚、邻居们又火速送来谄媚的笑脸,他则以毒攻毒,给过去的压迫者以压迫、给过去的侮辱者以侮辱而践踏了自己所有的“敌人”。然而这却是他真正的失败,因为他践行了自己过去要反对的一切,排除了自己过去想践行的一切。这样的“复仇”是以精神的扭曲、人格尊严与生命信仰的沦陷为代价的,而我能重复这样的人生悲剧吗?

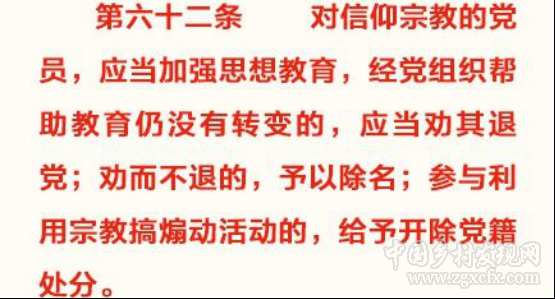

至于我的信仰,我的父亲曾当着很多人的面对我大叫“和珅就是比纪晓岚强”,而我说“我对共产党比你了解”更让他暴跳如雷,听说我要退党的消息后则干脆用最恶毒的老家方言骂我“百事不成”。经历了近三十年的走南闯北,我越来越认同黄炎培老爷子总结的“历史周期率”,国人广泛的市侩化、染缸化足以让任何真正的“不忘初心”者如唐·吉可德大战风车一般徒劳一场,而这一切我是不可能对我的父亲有效沟通的。他偏瘫后毕竟在家赋闲多年,与外面的世界越来越脱节,对日新月异的世道人心刻舟求剑在所难免。我的母亲如果在天有灵,一定更会对我担惊受怕。然而,我接触过的奔波在路上的工农兵学商的物质、精神世界绝大多数波动越来越大,甚至我接触过的绝大多数基层公务员也对自己的处境各有焦虑。医疗与住房、教育被并称为压在当今中国人民头上的“新三座大山”,其背后则是帝官封“三座大山”的反攻倒算,而这些“大道理”都是我不可能与我的父母达成共识的。当然,我也不想重蹈“魏连殳”乃至鲁迅那种小资产阶级知识分子的覆辙,我的马克思主义信仰尚在,尤其是每当陷入某种困境时我都会拿毛泽东当年所能对应的某种近似的困境来鼓舞自己打“游击战”或“持久战”。我所理解的“不忘初心”,在我党这里理应是“红船精神”,看到习近平总书记多次在江浙等地重温一大党员的誓词我才暂时没去退党。我党一大纲领是:第一,革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权,必须援助工人阶级,直至社会阶级区分消除之时;第二,直至阶级斗争结束为止,即直至社会的阶级区分消灭为止,承认无产阶级专政;第三,消灭资本家私有制,没收机器、土地、厂房与半成品等生产资料;第四,联合第三国际。对照当今中国种种情形,任何有识之士都不能不唏嘘不已。哪怕筚路蓝缕,“红船精神”将伴我余生。

读博士期间路过北京,曾专门去看了一眼故宫,一时联想到张乐行的《山坡羊·潼关怀古》,遂写下《故宫眺瀛台有感》:“红墙喋血,绿荫沥胆,虎胆蛇血帝王路!还北都,山水复。惊心明清弭兵处,城池万道皆作古。国亡,流民哭;国兴,役民苦!”更曾在老家赶上同学聚会,又即兴写下《还乡》:“一朝难习武,三度装斯文。十年过桑梓,万里宴中停。偶学信陵君,卸甲车前横。烤炙折朱亥,滥觞降侯赢;口上千金诺,言下百媚生。酒酣耳热后,义气可干云!救赵不重槌,围魏无大军。区区几老转,中原竟风闻?白衣缦胡缨,仗剑耀雪明。暂搁汗血驹,天马追流星。且留侠骨香,愧煞故乡人?谁迷书山里,皓首穷藏经。”如今再看我写的这些诗词,更觉自己早已预感到前路之坎坷,一时又联想到刘欢的《在路上》:“那一天,我不得已上路,为不安分的心,为自尊的生存,为自我的证明。路上的辛酸已融进我的眼睛,心灵的困境已化作我的坚定。在路上,用我心灵的呼声;在路上,只为伴着我的人;在路上,是我生命的远行;在路上,只为温暖我的人……”但在我看来,哪里有古道热肠,哪里就有温暖可偎,而居无定所的亲生骨肉也未必能让漂泊者找到归属感。在城市化狂潮的裹挟之下,我与我的父母、二弟皆已常年背井离乡,“相濡以沫,不如相忘于江湖”?这又让我联想到自己在易县凭吊荆轲与狼牙山五壮士之后写的《人间道》:“五魂坠九重,狼牙迷世风。嚣嚣天下名利,处处凡心燎动。最难填南柯大梦,一生几多从容?来去击筑相送,绝尘过客匆匆。履薄冰怎改初衷,再回首易水融冻!”

我曾于母亲头七某夜失眠而秉烛写下《悼母辞》:“可曾驾鹤?去兮吾母;或乘鲲鹏,扶摇回顾。不肖踟蹰,似又学步。终与二弟,九曲血目!形影相随,拉扯背负。冬夏搀行,几载立木?牝子称意,炎寒知哺;家门聚债,迭代嗜赌。父爱弗届,风雨孰阻?鹊巢殷值,鸠占无路。坯蒿围炉,整饬呵护。柴米油盐,三餐罕误;粗毋厌精,茶伴酱醋。针线所经,丝缕鄙露。妇道贤良,遗漏仪务?施教及第,庶幼薄福?巾帼擎梁,须眉折辱!五常大端,一语难休。伦理传承,饮誉孤孺。怎奈遭逢,纲条禁锢!出阁论嫁,才德抵牾。撇憾未伸,有求殊途?苍天遁灵,托梦垂诉?方圆进退,考妣参悟。阴阳盛衰,讳言众怒!积劳食忌,病来倒柱。床箦药石,孝悌见睦。素昧医诊,溘然撒手。骨肉多离,是人非物。青黄再接,茱萸荣枯。绕膝儿女,数典问祖?妯娌邻里,欲说还哭。报赍失序,晰哉亲疏!娴淑恩泽,总兹览述;悃忱并秉,缺过待补。慈沐寸草,晖春映秋?念兹余生,此情罔杜。沧海泪妆,桑田麻服。皮囊日隳,流芳千古。棺椁入奠,笙歌浅陋;族谱铺陈,名下续沽。辞焉尽义?惟由乡俗。”如今突闻父亲病重,我竟在电话一端五味杂陈而一时语塞,连提笔的积习也被我搁下了。教子方寸,父母有别,莫怪我辈厚此薄彼,还请二老在黄泉之下相见后议出分晓吧。

“清官难断家务事”,而我在自己的单位里撞上的糟心事更是剪不断理还乱。受制于我在某个高校的一小撮毕福剑式犬儒化同事的两面三刀,我对学术界各色“皇帝的新装”的忍耐在今年秋季开学之际达到极限,而导火索是其中一个信仰基督教的党员老师竟然被评为“优秀党员”。为此,我不惜称病请假不再上课以示不满,自己的工资也因此而打折扣了。当然,这样的消息我是绝对不能让我的父母知道的。我的父母在老家农村能对医疗、住房、教育等任何物质条件得过且过,却从来不会不在乎我在远方的城市跌入任何人际关系鄙视链的末端,城乡差距一叶知秋。如果我顶不住种种压力而向如此插红旗揣圣经的党组织“求饶”,那么我过去极力捍卫的一切信仰、原则、底线就会在我这里沦为同事们眼里的笑柄。还是那句话,哪怕筚路蓝缕,我将倾尽我的余生去追寻我党曾赖以克敌制胜的“红船精神”。我坚信我的理想终将大放异彩于我党一大党员那种“五湖四海”,而不是局限于我的母亲坟前或我的父亲床前的所谓天之骄子“衣锦还乡”。

还乡探病之际我还是写下了一首《原罪》:“脱胎知母难,长跪拜清远。把酒独对月,谁能并无眠?故去留是非,生来积恩怨。阴阳本两界,奈何总纠缠?”但愿我的父母能在冥冥之中恩怨两清,也让我们三兄弟能籍此重归于好。

(作者单位:河南师范大学政治与公共管理学院)

(扫一扫,更多精彩内容!)