自20 世纪末开始,随着城市化的迅速发展,中国出现了城市土地征用、开发和出让的热潮。以土地出让金为核心的土地财政成为推动经济增长的主要动力之一。土地出让的发展之所以如此迅速,一方面是由于城市规模的不断扩大城市工商业和居民住宅的需求迅速增长所致。另一方面也与地方政府以土地征用、开发、出让为支柱的地方经济发展模式有关。

那么,是什么力量导致地方政府走向了这样一种发展模式?仅仅用趋利动机和行为来解释是不够的。其背后还隐含着深层的制度原因。很多学者从财政分权理论入手,进行地方政府行为的分析。但是很多研究忽视了中央--地方关系在1994年分税制改革后所产生的巨大变化。

该研究尝试从分析分税制的性质及其对地方政府行为的影响入手,对地方政府和土地财政的关系进行实证性的解释。

财税体制的变革

财政包干制

在1980年代中期到1990年代初期,计划与市场并行的“双轨制”形式背景下。财政包干制自1985年开始实行,1988 年得到进一步完善。采取的是“划分税种、核定收支、分级包干”办法。其主要精神就是包死上解基数、超收多留。

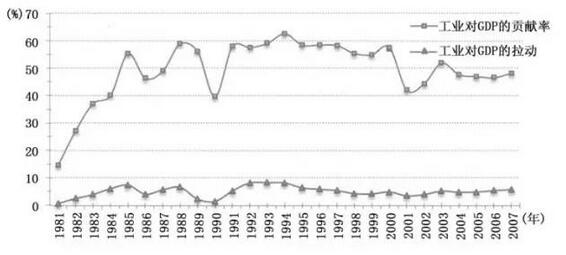

在财政包干体制下,流转税是主要税类。主要税收来源就是企业,政府按照企业的隶属关系划分企业所得税,按照属地征收的原则划分流转税(以产品税及后来的增值税为主)。以流转税为主的税收体制与基数包干的财政制度相结合,在很大程度上刺激了地方政府发展地方企业尤其是乡镇企业的积极性。一方面,财政体制为地方政府发展地方经济,增加财政收入提供了制度上的激励。税收体制则为地方政府通过扩大投资规模实现上述增长提供了手段。这些因素的结合,促进了工业化的高速发展。

分税制改革

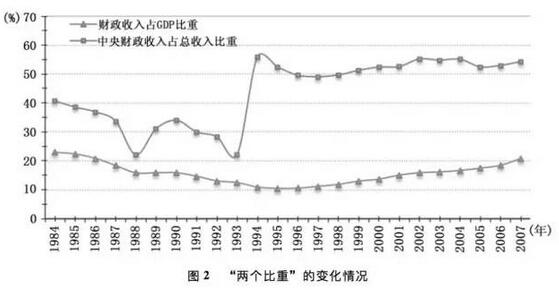

财政包干体制下,通过大规模放权促进地方工业化的发展模式也带来了许多问题。尤其体现在工业化的迅速发展带来了所谓“两个比重”(两个比重,是指财政收入在国内生产总值中的比重和中央财政收入在财政总收入中的比重)的下降。第一个比重衡量的是国家从经济增长中抽取税赋的能力。第二个比重则是指中央政府集中全国财力的能力。两个比重的下降,直接导致了1994年的财税体制改革,即分税制的出台和实施。

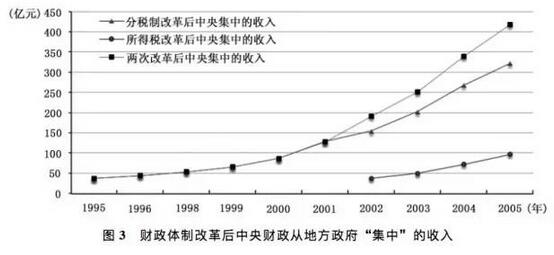

税制最核心的内容在于采用相对固定的分税种的办法来划分中央与地方的收入。分税制将税种划分为中央税、地方税和共享税三大类。诸税种中规模最大的增值税被划为共享税,中央和地方按75% 和25%的比例共享。

通过这种划分,第二个比重迅速提高,改变了中央财政偏小的局面。但也使得地方政府陷入财政收入突然减少,地方政府兴办、经营企业的收益减小而风险加大的困境。地方政府选择与企业“脱钩”,与此同时地方政府的财政收入增长方式发生了明显的转变,即由过去的依靠企业税收变成了依靠其他税收尤其是营业税(营业税主要是对建筑业和第三产业征收的税收,其中建筑业又是营业税的第一大户)

地方政府将组织税收收入的主要精力放在发展建筑业上是顺理成章的事情,表现出对于土地开发、基础设施投资和扩大地方建设规模的热情空前高涨,突出了政府“经营城市”“经营土地”的发展模式。土地在由集体所有被征收为国家所有、农地非农化过程中产生的差价成为地方政府“经营土地”的最主要经济激励之所在。另外,以土地出让收入为主的非预算资金在管理上的高度分散性,也使得其成为地方政府所主要倚重的财政增长方式。

实证解释

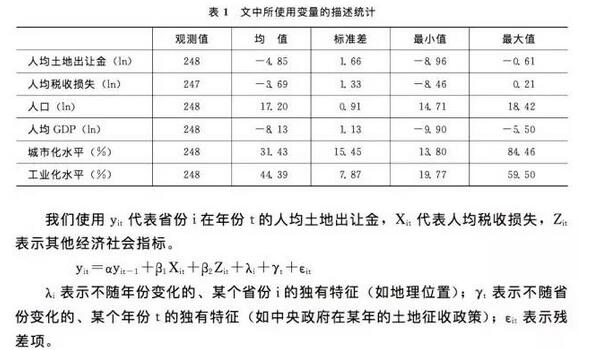

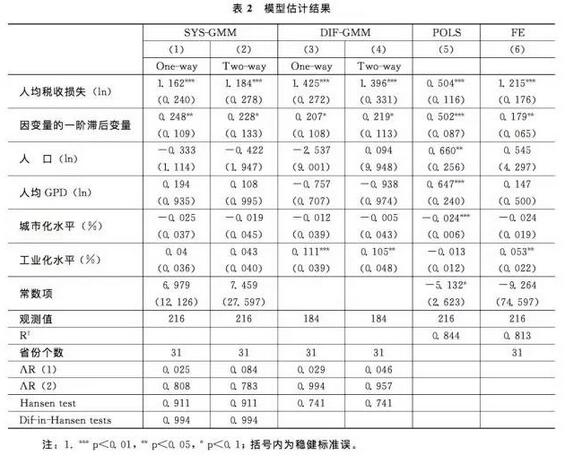

本文使用“系统广义矩估计法”估计面板数据模型。通过中央与地方的“财政关系”,来解释地方政府的“征地”行为。

数据:以省级数据测量地方政府的财政税收情况与征地行为。本文所使用的数据均来自公开发表的统计资料(具体出版物较为复杂)。本文选取1998-2005年间的数据。

变量设置:因变量定义为地方政府通过土地出让所获得的土地出让金数目。核心自变量为中央从地方“集中”的税收,或者说地方政府在分税制体制下的“税收损失”。考虑到其他经济社会指标对于地方政府土地出让的影响,在模型中加入人口规模、人均GDP、工业化水平以及城市化水平作为控制变量。

估计结果

(1)税收损失这一核心解释变量在估计模型中都非常显著,并且系数都非常稳健。说明本文的假设得到证明:地方政府在新的财税制度下损失越多,就越有动力通过土地财政来弥补。

(2)从模型中的控制变量来看,只有“工业化水平”在差分广义矩估计中是显著的,但在系统广义矩估计中不显著。除此,其他控制变量在广义矩估计模型中都不显著。这说明控制变量都不是最重要的。本文提出的财税体制变量是一个非常有解释力的因素。

以分税制为代表的财政体制实行后,中央与地方、政府与企业的关系都出现了巨大的变化。这种变化导致地方政府全面以土地征用开发和出让作为新的支持地方财政和经济增长的主要来源。

需要指出的是,无论我们如何评价以土地财政为代表的发展模式,与财政包干制相比,分税制无疑都是一个理性化的制度变革。这个改革建立了中央与地方之间关系的稳定互动框架,以土地为中心的城市扩张模式只是这次改革的意外后果而已。

中国乡村发现网转自:中国社会科学, 2013(4)

(扫一扫,更多精彩内容!)