内容提要:本文在文献综述的基础上,运用有序Probit模型,分析农户对农地的产权强度、政府的政策支持对农户务农收益的影响。结果表明,政府的政策支持尤其是对农户的资金补贴、农户对农地的产权强度、农户家庭的平均受教育年限及其务农人数、农户的固定资产拥有量等对农户的务农收益具有显著的正向效应,农户家庭的非农就业工资收入与其务农收益具有显著的负向效应。因此,要进一步增强农户对农地的产权强度。

关键词:产权强度政策支持务农收益农地流转

一、文献综述

改革开放以来,中国农业创造了世界奇迹,然而,农民人均收入尤其是务农收入仍然很低(钟甫宁,2007),而且随着农业经济的发展,农民收入来源将会出现多元化的趋势,从整体来看,农民收入组成部分中来自劳务报酬收入的比重将会进一步上升(陈雪梅、陈雪松,2002)。根据全球消除贫困联盟———中国(GCAP)2011年7月17日发布的《中国农村外出务工者生存状况民间报告》显示,我国大多农村青年因为务农收益低,不愿意务农。我国从事农业生产的农村劳动力特别是农村青壮年劳动力明显减少,农户收入增长特别是务农收益增长乏力,已经成为困扰我国农村、农业和农民发展的一个大问题。同时,这些年来,我国农民收入的构成也发生了显著变化,尽管家庭经营性收入仍然是农民收入的重要组成部分,但是家庭经营性收入比重下降,占比从2004年的59.5%下降到2011年的46.2%;工资性收入快速增长,占比从2004年的34%上升到2011年的42.5%。面对农业从业人口的大量减少和农业经营性收入占农户收入比重的逐年下降等问题,从2004年开始至今,中央不断完善农业政策体系,加大对农业科技发展的政策和资金支持的力度,并明确要保持农户对农村土地承包的稳定性。围绕增加农民收入问题,特别是土地流转对农民收益影响问题,学术界展开了广泛的讨论。其关注的焦点是农地流转对农民收益的影响,较为一致的看法是,通过土地流转扩大单个农户土地耕种面积可以增加农户的收入。土地流转后参与农户与未参与农户相比,人均纯收入显著增加,土地流转后务工和出租土地收入对参与农户人均纯收入增长的贡献率高达75%,并且具有一定的可持续性(薛凤芯等,2011)。高农业比较收益与低农民收入形成二元悖论,其根本原因在于农业生产的季节性特点导致存在大量的“非自愿失业”,家庭农业劳动的收益不能充分兑现。在本质上,是由于家庭土地经营规模过小,导致尽管农业比较收益较高,但土地面积的“乘数过小”,农业绝对收入必然很低(唐茂华,黄少安,2011)。推进农地流转,进而实现农业生产经营的规模化成为提升农业生产效率和农户务农收益的基本共识。如果土地制度的改革能够保证种粮农户顺利离开土地,转移到城市去工作的话,就算不采取任何积极的城市化措施,户均纯收入也能以每年1.3%的速度增长(党国英,2005)。但是,也有学者认为农业并不是一个存在显著规模经济性的产业,特别是在劳动力比较廉价的中国,土地产出率与经营规模没有必然联系(罗必良,2000),而且农业经营者的老年化、低知识化致使农地经营效率下降,并严重阻碍了农地规模经营的推行。个人务农年收入和农业生产流动资本投入是激励农民扩大土地经营规模的两个重要因素(钱文荣、张忠明,2007)。可见,在农地流转中,如何通过有效的政策支持,在尊重农民的土地产权的基础上,实现农民务农收益的增长,达到政策支持与产权保护有效匹配的科学安排,还有待于进一步深化研究。

二、分析思路

作为农村土地的承包人,农民是否选择农地流转,必须要考虑的因素是,土地流转可能获得的租金及土地流转后劳动力要素流出的机会收益是否大于其自己耕种土地可能带来的收益。同样,作为农村土地的流入方,其选择流入土地的依据就是在农地上的经营净收益能否满足其投资回报期望(张丽萍等,2010)。其中的可选路径之一,就是减少农地流转中的交易成本。由此,必然涉及到产权强度与产权保护问题。在一种产权清晰,产权得到尊重和保护的环境下,无论是土地的流出方,还是土地的流入方,其对土地流转可能存在的成本及其可能带来的收益的稳定性预期必然提高。对于农户而言,其对土地的产权强度大小必然会影响其务农收益,进一步对农户的务农积极性带来激励相容或激励相背的效应;与此同时,也必须清醒地认识到,农户的土地产权强度对农户的权益保护是非常有限的,尤其是在中国特定的人文法制背景下,要使农户的土地权益得到更好的保护,还必须有适应的政策匹配,给予农户以相应的政策支持。产权强度、政策支持是影响农户务农收益变化的重要因素。

三、实证检验与解释

(一)数据来源

本研究的数据是通过课题组的问卷调查获得,调查时间从2010年10月开始一直延续到2011年10月,历时一年;调查地域包括广东(59)、福建(30)、甘肃(49)、安徽(19)、广西(38)、贵州(39)、海南(41)、河北(40)、河南(49)、湖北(24)、湖南(47)、吉林(11)、江苏(15)、江西(44)、辽宁(40)、内蒙古(22)、宁夏(33)、青海(40)、山东(41)、山西(21)、陕西(22)、四川(42)、新疆(20)、云南(38)、浙江(32)以及重庆(34)等26省(区),调查对象是农户,调查采取随机方式,由调查员一对一针对被调查对象进行调查并填写调查问卷,共收回有效问卷890份。调查样本的基本情况及其家庭收入的描述性统计,农户的农业经营收入均值为9472.90,务农收入的占比均值为29.9367%。

(二)变量选择与赋值

本次问卷调查涉及到农村土地产权及农户经营的许多方面,为了分析农户在农地产权强度不同的条件下,政策支持对农户务农收益的影响,我们采取有序Probit进行分析,相关变量选择如下:

1.因变量。本文将务农收益作为因变量,以农户2010年农业经营收入作为代理变量。

2.自变量和控制变量。本文将政策支持变量(含5个指标)作为自变量,其中,财政支出中农林水务的平均支出占比是政策支农力度的重要体现,其数据来源则是通过统计年鉴获得的数据。本文把产权强度变量(包括三个维度即法律赋权、社会认同和行为能力,从9个指标上予以体现)作为控制变量。各个指标的内涵分别是:(1)农户对农地排他权的认知和法律的偏离度,是指农户对农地所有权、农地承包权和农地收益权三者的认知与法律的偏离度。其中,农户对农地所有权的认知与法律的偏离度是指农户越不同意“农地归行政村或村民小组所有”,就越说明农户对农地所有权的认知与法律的偏离度就越大;农户对农地承包权的认知与法律的偏离度,是指农户越不同意农户享有承包成员权或正式契约签订的排他方式,就说明农户对农地承包权的认知与法律的偏离度越大。(2)农户

对农地处置权的认知与法律的偏离度是指农户越同意农户可以对农地进行非农处置、农户在承包地上种养选择需要政府指标或政府可以强制农户的种养安排、以及农户可以抛荒农地时,就说明农户对农地处置权的认知与法律的偏离度越大。(3)农户对农地交易权的认知与法律的偏离度是指农户越同意非法的农地所有权交易方式,或者越不同意农地继承权、出租权、入股权和互换权,就说明农户对农地交易权的认知与法律的偏离度越大。(4)农户对农地排他权的认知与社会认同的偏离度是指农户对农地所有权、农地承包权和农地收益权三者的认知与社会认同的偏离度。(5)农户对农地处置权的认知与社会认同的偏离度是指农户越认为“可以私自将农地改为宅基地或建厂房”,或越不认为“可以私自在耕地上挖塘养鱼、种果树、种林木”;越不认为“农户可以由自己决定种养品种”,或越认为“可以闲置或抛荒农地”,农户对农地处置权的认知与社会认同的偏离度越大。(6)农户对农地交易权的认知与社会认同的偏离度是指农户越认为农户可以将农地用于买卖、赠予,或越不认为“承包期内,儿子、女儿或全部直系亲属可以继承父母的农地”、“私自将农地作为抵押物”或“私自将农地进行出租、入股或互换”,说明农户对农地交易权的认知与社会认同的偏离度越大。(7)农地排他能力是指农户对土地产权权利和收益的排他占有能力,涉及的是农户间或农户与其他行为主体间对产权权益的控制和争夺。(8)农地处置能力是指农户实施农地用途配置权的能力,主要涉及的是产权主体自身对农地使用用途的处置。(9)农地交易能力是农户实施土地转让交易权的能力,主要涉及的是农户与其他市场交易主体间土地产权权利的交易和转让。农户个人禀赋是影响农户务农收益的重要因素,本文主要从人力资本禀赋、社会资本禀赋、物质资本禀赋及农地资源禀赋四个维度选择了10个指标作为控制变量进入模型加以分析。3.变量赋值。因为务农收益异常值较多,而且农户收入在调查中存在一定的误差,为尽量保证数据的可信度,我们将务农收益的原始数据进行离散化处理,离散为5级等距变量。在对上述变量指标进行无量纲处理后,对相关变量指标做描述性统计。

(三)模型检验与解释

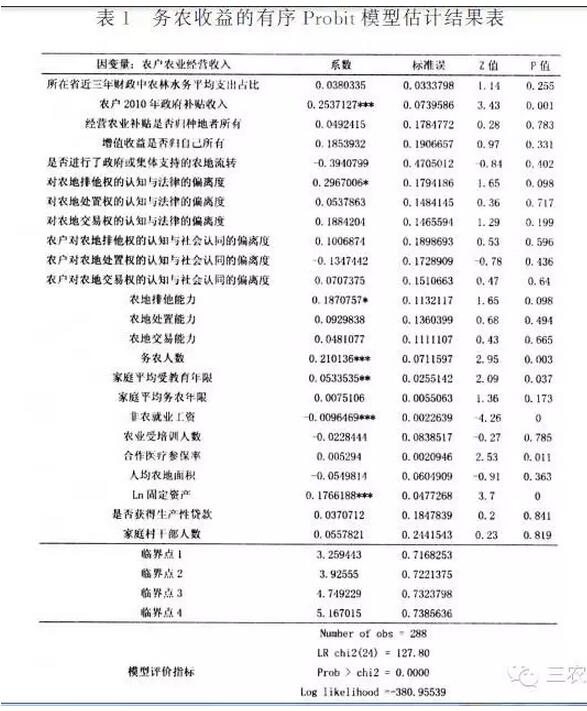

由于一次问卷调查难以得到农户务农收益的连续性数据,本文反映农户务农收益的数据是以分类数据为主的离散数据,在分析离散选择问题时采用概率模型(LogitProbit和Tobit)是较为理想的估计方法。对于因变量离散数据大于两类的,研究时采用有序概率模型,用有序Probit模型处理多类别离散数据是近年来应用较广的一种方法(郝爱民,2009)。为此,本文运用Stata软件用有序Probit模型对数据进行了统计分析。从模型估计结果中可见,农户家庭的政府补贴收入、农户对农地排他权与法律的偏离度、农户对农地排他能力对务农收益都有显著的正向影响。务农人数、家庭平均受教育年限、家庭固定资产拥有量对务农收益也有显著的正向影响;家庭的非农就业工资收入对务农收益有显著的负向影响。

第一,政府的财政支农政策对农户的务农收益有正向效应。主要表现在农户家庭的政府补贴收入对农户的务农收入具有显著的正向效应,在1%的水平上通过检验。说明这些年我国政府出台的相关的支农政策,尤其是对农户的农业生产经营活动采取的直接补贴政策已经产生效果,在某种意义上,通过政府财政补贴增加农户的务农收益,既是农业比较效益相对较低的要求,也是强化农地保护的需要。

表1务农收益的有序Probit模型估计结果表

注:(1)*代表变量通过0.1的显著性检验,**代表变

量通过0.05的显著性检验,***代表变量通过0.001的显著性检验。采用“进入法”进行线性回归,样本量为890。(2)“Ln固定资产”取对数。

第二,农户对农地的产权强度对其务农收益有正向效应。表现在农户对农地排他权的认知与法律的偏离度对其务农收益有正向效应,在10%的水平上通过检验。

第三,农户家庭中务农人数及其家庭平均受教育年限对其务农收益有正向效应,也即农户对农业生产经营投入的劳动数量和质量将对其务农收益产生直接的影响。首先,农户家庭中务农人数越多,可能带来的务农收益也越多,符合投入———产出的一般法则。其次,现代农业生产经营已经不再是简单的体力劳动和自给自足的自然经济,务农同样需要用“脑”,需要关注农业科技的运用、市场的行情变化、农作物的产量高低以及价格走势等。农户的农业生产经营决策需要农户综合各种信息后做出理性的选择,由此,其家庭成员的素质高低,具体表现为受教育年限的长短就显得特别重要,并将对其务农收益产生正向影响。

第四,农户固定资产拥有量对其务农收益有正向效应。对于农户来说,他们所拥有的相当部分固定资产是具有典型的资产专用性特点,一旦不从事农业生产,这些固定资产就可能成为沉没资产。因此,可以认为,农户拥有的固定资产量越多,表明其对农业生产经营的前期投入越多,其生产经营路径被锁定的可能性越大,自然地,对农业生产经营的人力、财力和物力投入必然增加,期望从农业生产经营中取得的收益也应该增加。事实上,实证结果表明,这部分农户的务农收益也确实随之增加,农户固定资产拥有量与其务农收益之间的相关性在1%的水平上通过检验。

第五,家庭的非农就业工资收入对务农收益有显著的负向影响。在农户既有资源一定的约束条件下,其对农业生产经营和非农业生产经营的资源分配与投入在很大程度上存在此消彼长的关系。家庭的非农就业工资收入越多,表明家庭中用于非农就业的劳动力投入越多,在劳动生产率水平及单位劳动力获得的收益一定的情况下,自然就会减少农户的务农收益。实证研究结果显示,家庭的非农就业工资收入对务农收益存在显著负向效应,在1%的水平上通过检验。

四、结论与政策含义

1.结论。分析表明,农户对农地的产权强度、政府对农业生产的政策支持与农户的务农收益之间存在相关性。政府的政策支持尤其是对农户的资金补贴、农户对农地的产权强度、农户家庭的平均受教育年限及其务农人数、农户的固定资产拥有量等对农户的务农收益具有显著的正向效应,农户家庭的非农就业工资收入与其务农收益具有显著的负向效应。即农户对农地的产权强度越高,其对农户的务农收益提升效应越明显;政府对农户从事农业生产经营的补贴对农户务农收益的增长具有显著增长效应;农户个人的人力资本禀赋、物质资本禀赋及其对农业生产经营的投入量将对其务农收益带来明显的提升效应。

2.政策含义。本文的研究结果对完善农地产权制度,进一步健全政府支农政策,提升农户务农收益,推进“三农”问题的解决具有重要意义。可以得到以下政策启示:

第一,进一步增强农户对农地的产权强度。其中的关键在于强化农户的排他性行为能力,使农户既能获得法律赋予的农地产权,即名义上的产权,而且还能真正享受和行使其对农地的产权,有效维护其农地的权益,确保农户对其在农地上的农业生产经营有稳定的收益预期,达到正向激励效应。

第二,继续实施政府财政向农户的农业生产经营行为直接给予补贴的政策。这既是弥补农业生产比较效益相对较低,激励农户从事农业生产经营的需要,也是切实增加农户收入的有效手段。第三,加大农村人力资本投资。提升农村劳动力的素质,不仅有利于增强农户的农地产权行为能力,而且,也是农业现代化发展的需要,对于增加农户的务农收益具有积极影响。特别是在农村劳动力向非农产业转移就业这一不可逆转的潮流下,就更加需要从未来农业发展的趋势出发,加大对农村农业劳动力的人力资本投资。第四,支持农户加大对农业生产固定资产投资。尤其是在农地流转过程中,在农地经营适度规模化的条件下,政府通过加大对农户的农业生产固定资产投资的支持力度,增加这些农户的农业固定资产拥有量,达到孵化效果,有利于激励这些农户增加对农业生产的投资,以资产的专用性增强其生产经营的路径依赖性,增加农户的务农收益,进一步推进农业产业升级。

参考文献:

钟甫宁,2007:劳动力市场的调节是农民增收的关键———评《农村发展与增加农民收入》.《中国农村经济》第5期。

陈雪梅陈雪松,2002:《农业较发达区域农民纯收入的结构构成及其变化趋势》,《暨南学报》(哲学社会科学)第5期。

薛凤芯等,2011:《土地流转对农民收益的效果评价》,《中国农村观察》第2期。

唐茂华黄少安,2011:《农业比较收益低吗?———基于不同成本收益核算框架的比较分析及政策含义》,《中南财经政法大学学报》第4期。

党国英,2005:《当前中国农村土地制度改革的现状与思考》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)第4期。

罗必良,2000:《农地经营规模的效率决定》,《中国农村观察》第5期。

钱文荣张忠明,2007:《农民土地意愿经营规模影响因素实证研究———基于长江中下游区域的调查分析》,《农业经济问题》第5期。

张丽萍等,2010:《农村土地流转的经济分析》,《安徽农学通报》第3期。

郝爱民,2009:《农户消费决定因素:基于Probit模型》,《财经科学》第3期。

作者系华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师

中国乡村发现网转自:《经济学动态》2012年第9期

(扫一扫,更多精彩内容!)