——山西省榆社县两个合作社不同命运的政治经济学透视

本文将展开对两个合作社的考察和分析,一个是山西省榆社县的榆冠蔬菜专业合作社,另一个是山西省榆社县的河峪小米专业合作社。笔者调查发现,前者名存实亡,后者逐步发展壮大。本文要探讨的问题是:同样是合作社,为什么前者合作失败,后者合作成功,并有力地推动了本地农产品的品牌化、商标化和商业化?为什么理性会诱导合作的出现?为什么同样是理性却又可能导致(合作社成员的)不合作,并最终使合作社解体?理性导致合作与不合作的诱因和分界点在哪里?

关于合作社的研究,学界主要集中在对合作社产生、运行、演变、存在的观察与探讨上,多从某个特定案例入手,鲜见关于不同合作社的比较研究。本文不仅要关注合作社的演变路径及其存在的问题,更要追本溯源,寻找导致合作成功或失败的现实约束条件和历史制度诱因,发现隐藏在合作与不合作背后的政治经济逻辑。

小米专业合作社成立于2006年,由山西省五福农产品开发有限公司派生而来,采用“公司+合作社+基地+农户”的运营模式,其中公司用于对接市场,合作社用于联合农户。

蔬菜专业合作社系村干部引领农户创办而成。最初,更休村支书郭先生等7户农民发起组建示范性“生产联合体”,继而带动其他农户种植西红柿。然而蔬菜专业合作社并没有将社员有效地组织起来,社员仍旧分散作业,收获季节均以个体方式与外地客商直接议价,销售自产西红柿,那些合作社发起人(如郭先生等)则成为农户和外地客商之间的掮客(经纪人)。这些经纪人利用合作社名分从省、市、县获得合作社专项补贴(基金),建了多个供农户和客商面对面交易的“销售中心(或市场交易平台)”。发起人(即经纪人)志不在合作社,而在以合作社的名义构建市场交易平台以便最大化个人的(利益)目标。蔬菜专业合作社徒具合作社之名,实际上已变成了由经纪人、客商和农户三方共同参与的“市场交易平台(模式)”。

显然,两个合作社的发展轨迹截然相反。那么,小米专业合作社“做对了什么”?蔬菜专业合作社为什么“失败”?前者成功的奥秘在哪里?后者失败的诱因是什么?本文将从环境参数和交易属性两个层面对两个合作社的演变及其结果进行分析。

经验观察、理论研究和逻辑推断均表明,环境参数和交易属性的组合及其相互作用决定了交易成本的大小,并进一步决定双方的缔约结构和组织形态。在本文看来,所谓环境参数,即农户、农业企业、合作社等各类经济主体所面临的制度约束(例如土地所有权制度等)、资源约束(例如气候、土地肥力等)、技术约束(例如农业生产技术等)和人力资本约束(例如企业家创新能力等),等等。这些约束条件(环境参数)将在相当程度上决定经济主体的选择集(或选择空间)。

观察与研究表明,转型中的中国农村面临如下约束:

第一是地权约束。在现有农地制度下,农户拥有承包权和经营权,没有所有权。由于一直未能有效建立农地承包权和经营权的交易市场,地权难以流动,农业经营规模受到制度性限制。特定时期,合作社既能在制度上兼容土地所有权的集体属性与承包权、经营权的“小农属性”,又能在一定程度上满足农业生产经营的规模性,因而受到诸多财政和信贷支持。借助农业合作社这件制度外衣,大户或企业往往可以以低成本从社员手中获得土地经营权,既可扩大生产,满足市场需求,又能降低交易成本,规避政策门槛,获得政策实惠。

第二是资金约束(信贷约束)。正如黄宗智(2010)所言,持续的经济增长势必从根本上改变农产品的市场结构,并诱发隐性的消费革命,刺激传统农业生产方式向现代农业生产方式转型,资金越来越具有“门槛效应”,即没有一定数量的资金投入,农业生产经营无法实现规模化、市场化和商业化。在农地所有权、承包权和经营权未得到制度性和法律性清晰厘定时,农村内部无法发展出以地权抵押或以农产品收益为质押的内生性货币金融体系。通过组建合作社,大户或农业企业可以获得来自各级政府的财政专项补贴,并从农商银行获得专用于合作社的低息贷款,这使得大户或农业企业在相当程度上缓解甚至突破了信贷约束。

第三是技术约束。笔者调查发现,小米专业合作社非常重视小米品质,与山西省农业科学院、山西农业大学等单位积极合作,以期提高小米品质。其生产的小米得到市场认可,有自己的品牌和商标,单位售价比传统小米也高许多。蔬菜专业合作社名存实亡,仍保持着小农经济的生产方式。分散的农户没有动力、也缺乏能力(财力)改进西红柿的品质,只能从种子公司购买(种子)技术,不能形成独特的市场优势,产品替代性很强。合作社只是个空壳,对社员的产、供、销等各环节缺乏整合,合作社成了“经纪人”,农户只能与客商面对面交易,谈判能力极弱。

第四个是企业家精神约束(人力资本约束)。小米专业合作社的王理事长在创办合作社前就是公司董事长,有丰富的管理实践和营销经验,对成本、风险与利润的关系有着深刻的理解,对市场供求变化和政府的农业政策具有敏锐的洞察力,这正是他能够以自有企业作平台、吃透并利用政府优惠政策从而成功创办合作社的原因所在。相反,蔬菜专业合作社的理事长作为村支书,有一定的行政经验却并无企业管理经验,不具备企业家精神,不想把合作社做实做强,只打算把合作社当成获得政府专项补贴的“融资平台”。合作社沦为客商和农户的“交易中心”,其理事长变成经纪人,吃尽“两头”,从社员那里收取管理费或手续费,从客商那里得到“回扣”。

小米专业合作社通过缔约结构的设计缓解甚至解决了上述约束,蔬菜专业合作社却由于组织涣散而无法突破上述约束,因此其失败是必然的。

所谓交易属性,即经济主体所生产经营或所交易的对象物的客观的、自然的属性,以及在生产经营过程中交易各方所面对的市场状态。在本文看来,交易频率、市场不确定性、资产专用性、自然属性和交易(贸易)半径五个维度定义了交易属性,而交易属性决定了什么样的缔约结构会减少交易风险和降低交易成本。因此,本文认为有如下逻辑关系存在:交易成本是交易属性的函数。

此外,两个专业合作社在合约稳定性方面的差异导致了运行效率的分岔和命运的迥然有别。小米专业合作社中交易双方是一个利益共同体,所签订的合约满足激励相容条件,彼此的博弈属于正和博弈。蔬菜专业合作社中交易双方进行的是纯粹的市场交易,双方的博弈是零和博弈,在没有具备约束力的合约治理和实施机制时,双方的最佳策略是互相争利。

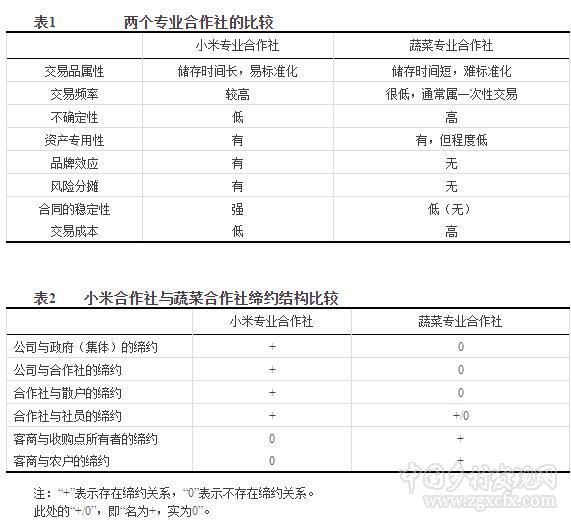

两个合作社的比较见表1和表2。

本文考察的两个合作社的不同命运都是在一定的约束条件下交易各方理性选择的结果。本文通过对两个合作社的历史制度的比较分析后发现,理性会导致合作,也会导致不合作,其要害在于缔约各方所面对的各类约束条件(交易成本)以及交易各方如何对各类约束做出及时而有效的反应。

需要指出的是,本文的分析逻辑及相关结论不仅适用于经营不同农产品的合作社间的对比,即便是经营同类农产品的合作社,依然可在本文所发展出的理论框架下得到透彻解释,因为这两类问题在分析语境上具有逻辑上的同构性。在本文看来,环境参数(约束条件)和交易属性及其相互作用共同决定了交易成本,进而决定了为减少交易成本而由交易各方所选择的不同缔约结构或组织形态。合作社发起人的企业家能力亦可在本文的分析框架内得到严谨的、逻辑自洽的理论阐释。

作者单位:南开大学经济研究所

中国乡村发现网转自:《中国农村观察》2017年第4期

(扫一扫,更多精彩内容!)