随着我国农村区域性扶贫计划的推进,我国贫困人口数量逐年减少,但扶贫投入给国家财政造成了很大压力负担。发展普惠金融就是为了减少财政负担,力争使资源分配更加公平,将资金效用发挥到最大化[1]。精准扶贫是针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用合规有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治理贫困方式。引导普惠金融的精准扶贫方向,有利于为弱势群体提供金融服务,深化金融服务层次,扩大金融服务惠及群体,提高经济发展水平[2]。因此,研究如何构建普惠金融支持精准扶贫的契合机制十分必要。

一、我国普惠金融发展现状

(一)农村基础设施建设逐步完善

随着普惠金融的推广和金融机构的积极参与,我国农村基础设施建设日渐完善,金融服务覆盖面不断扩大,更好地服务民生、惠及贫困群体。截至2014年年底,全国已组建的新型农村金融机构92.9%以上的贷款投向了“三农”和小微企业,期望为普惠金融政策推广助力。为了响应党中央“发展普惠金融”的号召,全国现已有1070个县(市)核准设立村镇银行,县域期望覆盖率为54.57%,有效提升了服务覆盖面和渗透率。

(二)金融机构可持续发展能力显著提升

2003年起,农村信用社改革试点启动至今已经有13个年头,经过积极探索与实践,中国人民银行等金融机构提供的2600多亿元的政策资金为加快农村金融机构改革做出了巨大贡献。主要表现为农村金融机构盈利水平上升,涉农贷款不良率呈下降趋势,可持续发展能力明显提升。

(三)农村融资环境良性发展

农村融资环境得到改善,由间接融资向直接融资转变。截至2015年年底,数据统计显示共有218家涉农企业在银行债券市场发行债券,期末余额3125.58亿元。股票融资也取得了较大进展,在2013—2015年这段时间内,3家农业企业一共融资17.8亿元,也有大量的涉农公司在股份转让系统中挂牌。

(四)强化小微企业及“三农”金融服务

普惠金融建立的信用体系和担保抵押机制,让小微企业融资难问题得到了缓解,一系列扶贫优惠政策也提高了金融机构服务“三农”的积极性。以邮储银行江西省分行为例,该行加大服务“三农”力度,助力小微企业发展,积极践行普惠金融。2015年向江西投放资金1283.75亿元,面向涉农和小微企业贷款余额超过600亿元,累计服务“三农”客户49.6万人次,累计为近9万户小微企业提供信贷支持。坚持精准扶贫,积极服务下岗、失业人员再就业和创业,累计提供185.8亿元再就业小额贷款扶持,服务人员超过了25.8万人次。加强与省财政厅、省工信委的合作,推进“财园信贷通”和“财政惠农信贷通”。截至2015年年底,共发放“财园信贷通”贷款16.17亿元、“财政惠农信贷通”贷款21亿元。

二、现阶段普惠金融扶贫面临的障碍

(一)“三农”经营主体弱势性突出

我国贫困人口基数大,导致“三农”主体数量多、分布广、多样性强,无法进行全面管理。涉农企业和银行之间的信息不对称,又没有专门的信息收集部门,导致信息收集难度大。而且,农业受自然条件的影响较大,收益明显不如工业等其他行业,我国目前对于农业的保险、风险补偿和担保机制不够成熟,使农业及涉农行业处于弱势地位。

(二)农村金融产品单一,缺乏创新

政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行在农村地区网点少,基础设施建设不完善,覆盖面小;农村信贷产品开发积极性不高,产品开发相对滞后,导致农村信贷产品单一。服务农村的农村信用社、村镇银行等中小型金融机构,缺乏必要的管理人才和创新人才,经营理念和方式落后,信贷产品种类少。虽然目前开发了部分创新型金融产品,如纯信用贷款、联保贷款、林权抵押贷款等,但随着农业经营多元化特征逐渐凸显,金融产品远远不能适应农村经济发展的新势态。服务农村的中小型金融机构未能根据不同客户类型进行针对化金融服务,在一定程度上给企业和农民融资造成了成本负担[3]。

(三)农村金融扶贫缺乏有效激励约束机制

利润最大化是金融机构经营的首要目标。但是,大部分农村地区有待开发、资金缺乏、金融环境差,往往很难吸引金融机构开展业务。而政府对涉农金融机构提供的相应优惠政策尚不能充分调动金融机构的投资积极性,导致农业金融机构没有动力提供贷款和创新农村金融产品。同时,一些贫困地区财力不足,对于弱势群体的信贷优惠政策得不到当地财政政策的支持,或是无法弥补所担负的成本,使得金融机构缺乏向弱势群体和穷人开展贷款业务的积极性[4]。

(四)农村信用体系亟须完善

贫困地区受经济因素制约,信用意识落后,贫困人群的信用记录几乎为零,较差的信用环境导致了信用体系建设难度加大。信用记录的缺失导致金融机构不敢开展信用服务,也不会致力于其业务的拓展。而且,贫困地区司法机关少,执行力不足,农户违约后发现违约行为不仅可以逃避法律的制裁,而且还能获益,造成了恶性循环,也是金融机构不良贷款率增高的原因之一。

(五)风险补偿政策有待配套

目前农村金融服务风险补偿机制不完善,虽然党和政府出台了一系列惠农扶贫政策,但是无法彻底解决问题。原因是扶持政策的力度不够,资金无法弥补金融机构的贷款成本和损失,使金融机构特别是农村信用社的积极性受到了打压[5]。

三、普惠金融扶贫案例评析——以广西田东县为例

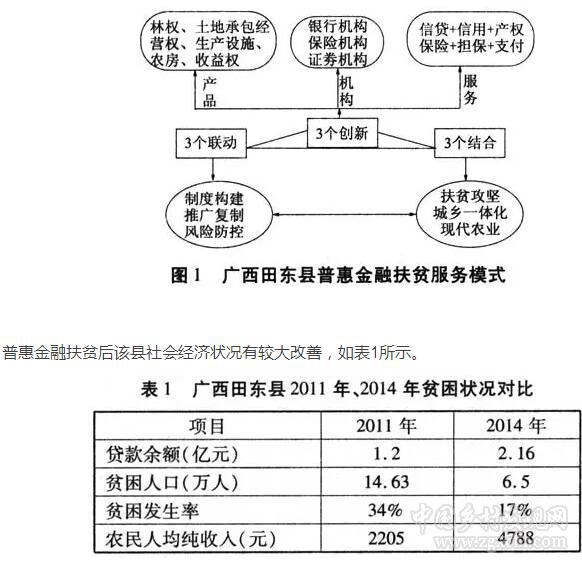

田东县是广西唯一的全国农村金融改革试点县。其扶贫已形成以金融支持为载体,健全金融组织体系、支付体系、信用体系、基础金融服务体系、保险体系和担保体系等“六大体系”的普惠金融服务模式,如图1所示。

表1显示田东县贷款余额大幅度上涨,贫困人口数量大幅度下降,贫困发生率下降17%,农民人均纯收入年均增长29.5%。田东县普惠金融扶贫经验的启示如下:

(一)搭建农村产权交易平台,激活农村生产要素

2012年12月18日,田东县农村产权交易中心成立。该中心开设林权、土地经营权、农业生产设施、农村住房、牲畜权、无形资产等农村产权交易管理绿色通道,提供项目投融资和政策咨询、网上贸易代理和网上商务咨询、大宗农产品推介等服务。运行近4年来,主持集体产权交易9797宗,交易额度累计至8.19亿元;土地经营权流转鉴证8.13万亩,全县土地经营权流转累计18.57万亩;产权抵押贷款139宗3.92亿元;贫困村产权抵押贷款32宗5257万元。

1.搭建以交易中心为平台的交易服务网络

依托交易中心平台,在县政务服务中心各涉农单位服务窗口建立“农村产权交易绿色通道”,在各乡镇农业服务中心设立“农村产权交易服务站”,在行政村设立“农村产权交易信息点”,构建产权交易服务网络,打通农村资产资源变现渠道。田东县先后出台《农村产权交易中心建设方案》《农村产权抵押贷款试点意见》《农村集体“三资”管理制度(试行)》《农村产权交易管理办法(试行)》等一系列文件,为全县农村产权交易管理提供了制度保障。

2.构建产权交易管理协作机制

整合产权主管部门、银行机构、担保机构、评估机构等各部门资源,加强部门之间的信息交流,在处理产权流转、产权抵押融资、资产评估、不良资产处置等方面做好预防,严防交易风险。引进多家评估机构入驻交易中心,让群众能够有更多的机会选择不同的评估服务。聘请律师为产权交易提供法规咨询,确保交易服务正规、合法。与广西北部湾产权交易所、北京农村产权交易所等达成合作伙伴关系,推动交易业务跨区域发展。

3.推进个性化服务,确保产权顺利入市交易

针对交易物处于偏远农村的情况,推行“个性化”服务,县经管站、评估事务所以及乡镇站所等组成联合工作组到实地核查,确保交易的真实性,也为群众节省了交易成本。2015年新成立项目部、电商部、特产部,拓展经营范围。目前正在推进交易中心入股田东国泰投资有限公司工作,利用自身国有品牌与“三贝侬”电商品牌合作成立电子商务部,开展网上贸易代理、网上商务咨询及大宗农产品营销。

(二)激活贫困地区发展内生动力

田东县探索农村金融与精准扶贫“联姻”,解决了贫困户发展的资金难题,构建了激励贫困群众增收脱贫的机制。

1.健全组织机构体系,完善支付结算体系

针对网点覆盖面窄的问题,田东成立北部湾村镇银行,农村信用社重组改制为农村商业银行,成立2家农村资金互助社、2家小额贷款公司,成立农村产权交易中心。针对农村金融服务设施滞后、支付环境差的问题,在乡镇和人口集中的乡村办点布放ATM机,在所有贫困村布放POS机、转账电话。全县发行各种银行卡77.05万张,人均1.75张,成为全国首个实现转账支付电话“村村通”的县。

2.推广“三农”保险,完善抵押担保体系

田东县建立多个保险服务站,大力推广特色农业保险。推出“小农户+小贷款+小保险”,银保合作,有效分担小额贷款风险,创新开办留守儿童意外伤害保险、残疾人保险等,有效保障弱势群体的生产生活。县财政出资3000万元成立助农融资担保公司,为带动群众发展的涉农小微企业、专业大户提供融资担保,目前累计提供担保融资1.42亿元。推进林权、集体土地所有权、土地承包经营权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、农房所有权、小型水利工程产权等确权、流转、抵押贷款,全县农村产权抵押贷款139宗共计3.92亿元,其中贫困村5257万元,将“沉睡”资源转化为发展资本。

(三)构建信用体系,简化小额贷款程序

田东县锐意改革创新,围绕信用建设,强化农村金融服务,以小额信用贷款有效缓解了贫困户资金缺、贷款难问题,探索出一条金融助推脱贫新路子。

1.架起信用“桥梁”,开展信用评级

建立信用信息系统。在中国人民银行百色中心支行的支持下,田东县建立县、乡镇、行政村、农户四级信用信息系统。整合公安、计生、民政等部门信息资源,从2009年开始采集所有农户信息并录入系统。针对农户信用评级缺失问题,对全县农户进行信用评级增信,强化信息动态管理,适时调整信用等级,建立起信用体系,实施精准扶贫。

县直部门、金融机构、农户代表多方探讨信用户、信用村评级标准,对采集的信息指标赋予相应权重,进行评级增信。针对贫困户采取科学合理的信用评级方式,降低“家庭收入”“家庭财产”等在信用评级中的权重,更重视道德品质、遵纪守法、扶贫项目参与等指标。同时,强化信息动态管理,适时调整信用等级。截至2015年年底,建立了7.3万农户信用信息档案,评定A级以上信用户5.8万户、信用村139个、信用镇7个,全县共有53个贫困村先后被评为信用村。

2.推广保险担保,建立风险缓释机制

推出香蕉、甘蔗等13个地方特色农产品保险,探索“小贷款+小保险”新模式,发放小额信用贷款,引导农户购买小额贷款保险,分担信贷风险。县财政出资800万元建立涉农贷款风险补偿基金,激发涉农金融机构发放小额贷款的内生动力,截至2016年11月份偿付金融机构农户贷款坏账219.8万元。各金融机构采取了更加灵活的风险处置措施,如针对农户突发情况不能按时还款等情况适当延长信贷期限。

3.改革农业经营机制,让贫困群众资金利用效率最大化

解决了资金问题,一些贫困户有能力致富了,但不少贫困户有了资金苦于没有技术,对市场也不熟悉,这类群体该怎么脱贫?田东县通过“新型经营主体+基地+农户”的模式,发挥经济能人的优势,带动贫困户脱贫致富。为了更大限度地让贫困户受益,田东县探索以土地承包经营权入股、产业扶贫资金入股等方式发展集体股份合作制经济。

(四)田东县普惠金融扶贫模式的评价

田东县探索以普惠金融为手段的精准扶贫模式,加大财政投入,重点扶持打造农业特色产业,积极培育有效金融需求主体,带动农户脱贫致富。搭建产权交易平台,拓展了经营范围,服务具有扶贫脱困的针对性,走可持续发展的道路,在发展经济的同时降低了金融风险发生概率。充分开发整合包括农村基层行政网络在内的“乡土资源”,形成推动农村金融改革创新的合力,无疑是一条符合国情和欠发达地区农村实际的金融普惠之路。但是田东县农村金融改革创新目前尚处于起步阶段,还面临着政策性农业保险法律法规缺失、农村金融机构创新动力不足、涉农贷款风险补偿及担保基金严重不足等诸多问题。加之有了资金却没有技术,对市场导向不了解,大多数贫困人群仍然迷茫,而且人才引进机制尚欠完善,导致产业扶贫难以推广,普惠金融支农的长效机制并未形成。

四、现阶段加快推进普惠金融精准扶贫的对策

各国普惠金融发展有不少成功模式,如孟加拉乡村银行、印度尼西亚人民银行乡村信贷部以及巴西无网点银行模式,这些可以为国内普惠金融扶贫提供有益的借鉴。加快推进普惠金融精准扶贫是一个系统工程,应当变政府主导为政府引导,着力培育农村金融诱致性因素的成长,积极推进多方机制和政策的协同创新。

(一)发挥政府引导作用,助推合理配置资源

要扭转目前农村金融改革内生动力不足、金融创新难以大范围推广和开展的尴尬局面,政府应在扶贫中发挥主要的引导作用,鼓励和引导金融资源向贫困地区倾斜。农村人才过少导致农民即使有资金不懂技术也无法脱贫。政府可招收专门人员,建立一个基层组织或者部门带动贫困人群脱贫致富;政府官员应深入农村开展调查,发挥带头作用,监督好各级金融机构,制定切实可行的扶贫方案。加强金融扶贫模范县创建工作,推动试点,调动扶贫开发的积极性。

(二)强化扶贫政策联动,建立扶贫运行机制

普惠金融扶贫需要财政、税收、产业、金融及扶贫政策的协调配合。建立扶贫基金,引导扶贫项目,培养专业化合作组织。建立金融精准扶贫检测考核评价机制,通过考核人员、责任、任务,对扶贫工作及相关工作人员进行综合测评、评优评先。联动部门间资源,集中金融、机关、企业、事业单位的人力财力,合力完成制定的精准扶贫目标。建立风险补偿机制,省、市、县利用共同资源建立扶贫贷款风险分担补偿基金,共同承担各类金融贷款的损失补偿。在贫困地区发展农业保险业务,建立风险防范机制,有利于扶贫开发及普惠金融扶贫的可持续发展[6]。

(三)建立完善扶贫法律法规体系

关于普惠金融精准扶贫的法律法规,可借鉴印度、巴西等国信贷支农的经验,通过法律规定,要求银行业机构将25%的信贷资源用到“三农”领域,否则就要购买一定的农业金融机构债券,变相补偿涉农金融机构的损失,扩大涉农金融机构的资金来源。强化失信惩戒机制,减少贫困农户逃贷行为,降低涉农金融机构不良贷款率,并将繁琐的涉农贷款诉讼流程简化,让农民参与到执法过程中来。

(四)加强扶贫信息共享,建立动态信用评级

政府扶贫部门应将建立的扶贫档案信息与金融机构拥有的信用信息互联互通。金融机构可根据信用评级体系对每个农户进行信用评级,实现系统自动信用评级授信,并通过信用评级,随时准确了解贫困户动态信息,根据不同情况发放相应贷款,实施守信失信有别的奖惩机制,有效遏制涉农坏账[7]。

(五)推动产品创新,探索扶贫新模式

从本地环境及金融资源出发,不断加大普惠金融针对贫困地区的金融产品和服务创新力度,拓展政策性银行与农村资金互助社的合作渠道。同时,配合政府政策激励措施,引导和鼓励商业性金融机构开展基于农村资金互助社平台的农村金融服务,探索开展金融扶贫新模式。鼓励涉农金融机构将小额信贷、农业保险和银行卡业务的开展与“龙头企业+基地+专业合作社+农户”等现代农业经营模式相结合,带动贫困农户脱贫致富,也可以推出专门面向农户创业的创业小额贷款。将政府财政支农投入的一部分通过市场化运作平台,以委托贷款、投资参股等方式支持新型农村金融机构、贫困村扶贫互助资金、农民专业合作社的发展[7]。

(六)加强金融基础设施建设,优化金融生态环境

加快整合银行和有关部门的信用资源,避免重复建设和信息分割。加强金融基础设施建设,推进互联网金融服务创新,推广手机和网上银行等电子金融服务,让更多贫困户享受到扶贫计划带来的益处。扩大金融机构网点在贫困区和贫困乡的覆盖面,实现贫困地区金融服务全覆盖。加强农村信用文化建设,以农户信用评级为突破口,不断完善农村信用体系,并使之与一定的信贷财政税收优惠政策相结合。建立金融知识宣传教育长效机制,切实推进农村金融知识普及工作,增强农村干部、能人及普通农民的金融意识和金融能力,培养良好的诚信意识和风险鉴别能力,营造良好的金融生态环境[8]。

参考文献:略

作者单位:曾之明,湖南商学院地方金融研究所所长;何鸿景,湖南农业大学本科在读。

中国乡村发现网转自:《征信》2017年第2期

(扫一扫,更多精彩内容!)