【摘要】“微自治”作为乡村治理转型的新探索,通过治理单元下沉、重塑基层自治主体等手段,从而以理事会作为组织载体,利用本土社会资源开展自我管理和自我服务。这一实践形式不仅激发了基层的自治活力,促进基层民主发育进程,还探索了社会治理精细化的有效模式,然而在当前也面临着诸如被行政力量吸纳和消解、缺乏法律和理论支撑等困境。

【关键词】微观权力,村民自治,治理创新,社会治理,精细化

一、乡村治理转型的背景

十八届五中全会提出:加强和创新社会治理,推进社会治理精细化,构建全民共建共享的社会治理格局[[1]]。然而,当前的治理思维和格局远远不能适应农村社会发展的现状。在农业税费取消之后,国家资源虽然不断输入为农村发展和乡村治理带来新的契机,但是基层组织却无法有效承接,并遭遇官民不合作的困境,基层组织主要呈现出消极作为与难以作为两种样态[[2]]。村级组织因为失去了往日的权力和作用而变得涣散,打工经济的兴起进一步加速了村庄的空心化,在此背景下,地方政府为了节省行政成本,大力推进合村并组,精简基层组织人员,同时塑造制度化的基层治理模式,将建立现代公共治理规则作为农村基层政权建设的方向[[3]]。从而带来的后果是村级组织正规化、村干部职业化,村级治理丧失了灵活性[[4]],原本在村民自治制度背景下,既是乡镇代理人,又是村民当家人[[5]]的村干部角色发生了转化,更像是政府在基层的工作人员,被行政化的村两委悬浮于农村社会之上,无法将群众凝聚起来,进一步带来的问题是国家支农惠农项目在落地时遇到困难、农民诉求无法满足、村庄公共品供给继续失效。从整体上看,当前基层治理面临着三大问题:

一是“行政村悬浮”与村民小组运转失效。在空心村增多、村级组织瘫痪的情况下国家开始推行合村并组,一方面是为了减少行政开支,另一方面是进一步整合空心化的村庄,但这又在客观上加剧了村级组织的萎缩。合村后行政村干部工资主要由财政负担,很多地方实行坐班制度,村干部一方面为村民提供办理新农合、新农保等基础服务,另一方面配合好乡镇做好上传下达和文字材料工作。合村后的行政村更像是乡镇政府的派出机构,村干部不需要主动地到村庄中与农民打交道,面对合村后更多、更陌生的人口,他们也无法深入基层。合村的结果是造成行政村范围大、村“两委”干部少,群众个体化,精英边缘化,“看戏的人多,办事的人少”,少量村干部无法应对有着庞大人口的村庄,只能做好服务工作,保持不出事的逻辑。由于村级组织与基层政府更加贴近,与农民进一步疏离,造成彼此更加不了解,结果造成“跑断村干部的腿”“堵不住埋怨的嘴”,村民自治徒有其名;

二是后税费时期,由于基层组织乏力,带来村庄公共品供给失效,村庄内民生问题多,利益需求差异大。项目下乡作为国家治理的一种重要手段,旨在用一种程序化、标准化的资金分配及使用方案解决从中央到地方的公共服务问题,但是项目制在基层实践中却出现了较大的效果差异,项目进村实践效果与农村基层组织存在着较大关联,而当前的组织困境又造成了农民被排除在项目运作过程之外,需求无法表达、资源下乡滋生分利秩序、项目实效难以持续发挥等问题。[[6]]村干部争取项目解决村庄公共品供给困难,而争取到项目之后让项目落地更难,甚至项目落地之后,能否发挥效果,是否能够得到维护都是困难的;

三是乡村关系失衡,村级组织行政化负担过重。由于自上而下的压力型体制,强化了乡政权力对村治的渗透,村委会的工作往往被乡镇政府直接控制型操纵[[7]]。从整体上来看,村级行政化负担主要来自于三个方面:在简政放权背景下,地方政府为了推行社会治理创新,将一些行政审批服务下沉到村,使得村两委干部坐班、职业化成为常态;政府各项工作要求的报表、台账不断增多,甚至材料本身比是否做事更要重要,村庄项目、土地确权、精准扶贫、环境卫生、三资管理、农民建房、低保评定、党建、计划生育、粮食补贴、创建工作等工作都需要做大量的材料;部门惰性作祟,部门因为人员和权利有限,在做涉农工作时,往往找不到合适方法,随意将手脚伸向村里,要求村干部配合完成工作,但是却没有配套相应的工作经费,由于政府各个部门、条口众多,这些部门都将手脚伸向村里时,村庄不堪重负。

在此背景下,乡村治理亟待转型,然而转型之后的乡村治理向何处去又是一个新的问题。2014年中央一号文件在“改善乡村治理机制”中提出:“探索不同情况下村民自治的有效实现形式,农村社区建设试点单位和集体土地所有权在村民小组的地方,可开展以社区、村民小组为基本单元的村民自治试点。”[[8]]2015年中央一号文件在“创新和完善乡村治理机制”提出:“探索符合各地实际的村民自治有效实现形式……进一步规范村‘两委’职责和村务决策管理程序……激发农村社会组织活力。”[[9]]2015年的十八届五中全会又提出了社会治理精细化的要求。而在乡村治理实践中,很多地方正在积极探索,积累了一些成功的经验,如成都都江堰地区推行的“一核多元、合作共治”基层治理机制和崇州市推行的公共服务资金与村民议事会,以及湖北宜昌秭归县推行的“两长八员”等。地方治理创新的核心在于推动治理单元下沉,从而在村以下更为微观的层面激发基层自治的活力,这一创新不仅在实践中取得了一定的效果,也得了一些学者的认同,赵秀玲指出“注重村民小组,甚至更小单位的‘微自治’,是对于以往村民自治的超越式发展”[[10]]。但是学界还有另外一种声音,陈明认为未来中国农村的自治方向不是“单元下沉”,而是“单元上移”,在他看来农村市场化进程带来的家户消费膨胀以及家户主义的盛行,是导致村民自治无法“落地”的根本原因,农民无法在家户利益之外具有成本限制的公共领域达成合作共识[[11]]。

2015年底笔者所在的研究团队对湖北宜昌秭归县的基层治理创新进行了为期20天的调研,系统总结了基层治理改革经验,对于乡村治理转型背景下“微自治”有了新的认识,认为赵秀玲的研究虽然在“微自治”的范式特征、成效、意义等方面有比较全面的理解,但是很显然她对于“微自治”何以可能、微观权力如何运作以及“微自治”的限度与危机等方面认识存在诸多不足,而陈明以悲观的视角看待家户主义对村民自治的阻碍作用,却没有看到农民依然在村庄的公共领域内存在广阔的合作空间。因此本文在其研究基础上对于这些问题进行了更进一步的探讨。

二、乡村治理转型——地方治理创新经验

秭归县位于三峡库区,山大人稀,随着外出务工人员不断增多,村庄空心化、发展缺乏活力,不仅产业结构调整困难,村庄内的公共品供给也成为了难题,农业税费取消后,又经历了大规模的合村并组,三五个村干部要面对居住分散且地域广阔的村庄,工作开展困难,导致在政策上传下达、纠纷调解、困难帮扶、公共服务等方面难以满足群众的需求,“干部辛苦跑断了腿,堵不住群众埋怨的嘴”,迫使政府要进行基层治理改革。

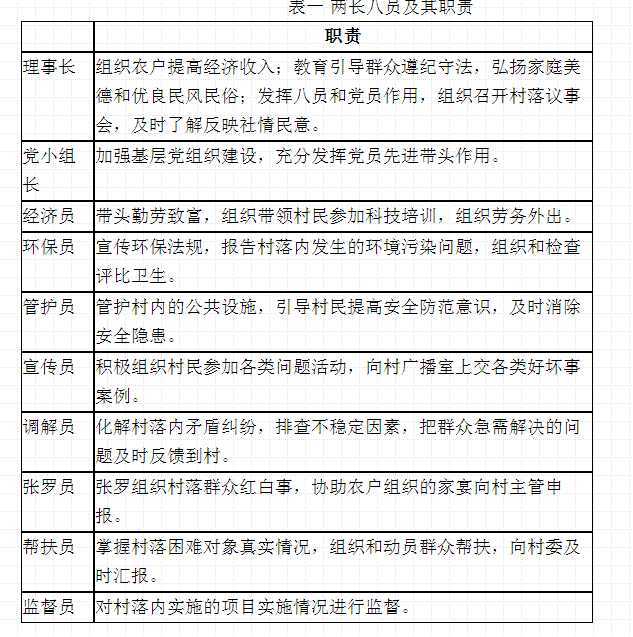

秭归县基层治理改革的核心是创建幸福村落,所谓的村落是指在行政村以下依山势地形居住,有着相同的地缘文化、农耕文化、习俗文化和亲情文化的最基本的自治单元,幸福村落创建就是以村落为自治单元,通过成立村落理事会,推选“两长八员”(见表一)。“两长八员”和村两委就构成了“双线运行,三级架构”的村庄治理格局,一条主线是:村党组织—村落党小组—党员,另一条轴线是:村委会—村落理事会—农户。幸福村落创建后,全县186个村由过去的1152个村民小组变为2055个村落,村干部和小组长队伍由过去的1847人增加到11000人,村小组平均服务面积由2.4km2减少到1.18km2。在资金支持方面,县财政每年给每个村增加2万元创建经费,解决工作经费和以奖代补经费;每年安排1500万元“一事一议”资金,支持村落发展;整合部门资金8000万,争取项目资金7亿元,支持新农村建设。同时,县政府将一些列项目,如土地整治、安全饮水、通村工程、产业结构调整等项目捆绑进幸福村落创建中。在行政审批方面过去两万元以上的项目要在乡镇三资管理平台上发包,现在调整为十万元以下的项目由村庄自主发包。

村落中“两长八员”并非是指要在村庄中选出十个人来进行治理,而是要明确几种职责,实践中往往是由三四个人进行兼职。“两长八员”的产生都是由村落召开户长会议选举产生,村委会并不提名,否则容易引起群众的不满。群众在选择“两长八员”时有一些基本标准:一是要能够长期在家,保障有充分的时间参与村庄公共事务,能够随喊随到;其次要公道正派,做事情时才能得到群众信服,让群众觉得靠得住;三是要有奉献精神,“两长八员”所要承担的事务非常繁杂,没有工资,只有一些误工补贴,要有意愿为群众服务奉献。群众一般会选择有工作经验的人,如村里原来的老干部、老组长、老教师等,丰富的工作经验使他们能够更好地胜任乡村工作。“两长八员”的选举不设候选人,由户长会海选,按照得票多少决定由谁来做理事长,八员的设置则是按照得票数少于理事长的人选依次选择,但前提条件是必须得票过半数,八员分工是由理事长和得票数位于八员人选之列的人一起讨论。

幸福村落创建使村落社会发生了较大变化,村落群众通过自筹资金,投工投劳,解决基础设施建设问题,从2012到2015年,在田间道建设方面,新修田间道1008.39千米,投工投劳230676万个,筹集资金4308万元;在水渠建设方面,新修水渠53062千米,投工投劳15551个,筹集资金193万元;在水池建设方面,新建水池9291口、1229518立方、投工投劳178975个、筹集资金15836.8万元。除此之外,在矛盾纠纷调解、环境卫生整治、困难群众帮扶、文体活动等方面均取得了较大成绩。如李家坝村,原有六个村民小组,同一小组的居民有的居住在山上,有的居住在山下,沟通不便,集体公益事业难以达成一致意见,并且当地以发展柑橘产业为主,由于山上没有通往山下的水泥路,柑橘收获时农民只能靠肩挑人扛,不仅效率低,还因为雇工增加了成本,居民原本很想集资修路,但是同一小组的总是无法达成共识。幸福村落创建后,山上的居民和山下的居民被分为两个村落,山上村落的“两长八员”考虑的第一件实事就是修路,很快就拿出了方案和争得了大多数人的同意,但是有一户因为修路要被占三分多柑橘地不同意方案,无论两长八员和邻居怎么做工作都不妥协,最后理事长只能召开户长会商议更改修路方案的事情,新的方案需要多绕远两百多米,同时成本也要增加不少。其他村民对于那一户意见很大,有时说话总是对他们指指点点,甚至有的人还专门放出话来,“路修好以后,看他还敢用不敢用,以后年纪大了,让他自己去背柑橘吧!”后来这个农户感觉到了压力,考虑到自己家庭以后的安排,同意了最初的方案。

秭归县基层治理改革的积极成效在于:一是通过强化村落这一实际治理单元,创新了村民自治的基层民主实践形式,动员群众在公共事务中发挥参与、监督、决策作用,培育议事规则,有效提升了基层自治能力;二是提高了公共财政资金支农惠农的使用效率,基层掌握了自主权,解决最为迫切的民生问题,在一定程度上减轻了以往村干部为解决公共事务而不断向上争取资源项目的压力,同时也改善了以往项目落地困难的问题,满足群众的基本诉求,改善了以往公共品供给困境。

三、“微自治”何以可能?

“微自治”何以可能?如果仅仅是形式上的变革,缩小自治单元、进行组织和资源输入等,那么是否可以起到同样的效果?因此,这就涉及到基层治理改革两个非常关键的问题:一是秭归基层治理改革为何在村两委这一自治组织的下方再造自治组织,让自治进入了更加微观和细化的层面;二是“微自治”何以能够有序运行。

(一)“微自治”何以产生

虽然自1982年《宪法》确定村民委员会为群众性自治组织以来,村民自治制度已实行3 0余年,但是村级治理依然难以摆脱半行政化的命运,[[12]]甚至伴随着税费改革过程出现的合村并组进一步加剧了村两委的行政化问题,造成了行政村悬浮。从而带来的后果是作为自治组织的村两委难以扎根基层,无法取得群众的充分信任,甚至往往被认为是政府基层工作人员。然而,近年来国家一方面不断加大对于农村的资源投入,另一方面也强化社会管理,提出了社会治理精细化的要求,使得村两委需要做的工作越来越多,但是由于群众的不信任,农村基层组织工作难度越来越大。如近年来推行的美丽乡村工作,往往是乡村干部替农民扫家门口的地,还得不到农民的认可,甚至有的农民还会站在一旁说风凉话。

基层社会治理可以分为两个层级,一层是村庄整体层面的治理,如村两委的治理,不仅需要和政府进行密切的对接,完成一些复杂的行政任务,还要对村庄整体的发展进行把握和掌控。参与这一层面治理的人员主要是村两委干部,他们属于村庄中的政治精英,按照上级要求需要坐班,需要密切的配合上级来完成对于基层社会的掌握,村干部就成为了他们的职业,工资就成为了他们的主要经济收入,这一层面的治理现在越来越正式化、行政化;另一个层级是村落层面的治理,村落层面就是涉及到农民生产生活的微观层面,即日常的琐碎事务都会成为治理的对象,如家庭或者邻里矛盾,如农民家庭的红白喜事,比如洗衣池、垃圾桶的管护等,这些事务非常琐碎、繁杂,需要有主体去负责,但是又没有非常特定的时间,往往是事情出来了才需要去应对,只要有人负责就行,不需要太多的准备工作,也不需要太多的技术和复杂的政治手段,当然,这些琐碎繁杂的事务又不可能不去治理,否则也有可能酿成比较大的问题。

当村两委无法摆脱半行政化的命运,基层治理亟待转型,那么在村两委之下重塑自治组织,依靠群众认可的自治单元发动起社会的力量参与到社会治理中就成为了一种选择。村落理事会的成立是为了解决和群众生产、生活息息相关的问题,其实施的载体是一个由群众选举、具有自主性的议事协商机构,其本质是自治性,其在行政体制之外的特征决定了村落理事会的治理是一种非正式的、简约的、由农民构成的自治团体。

村落理事会成立所要解决的问题:一是国家资源下乡与农民需求对接的问题,理事会要给项目落地保驾护航;二是项目建成后,公共基础设施的后期维护要由村落切实承担起来,谁受益、谁负责,从而激发群众的主体意识,项目维护问题难以依靠国家资源的再次投入来解决,否则就会造成资源的极大浪费,农民就成为了坐等国家资源救助的纯粹食利者;三是解决日常生活中琐碎细小、又持续存在、且发生时间并不固定的生产生活中的小问题,这些小问题纯粹依靠行政力量解决的话,不仅效率低,效果也不好。因此,这些微观、细小的事务就成为了“微自治”可以产生的基础。

(二)“微自治”何以运行

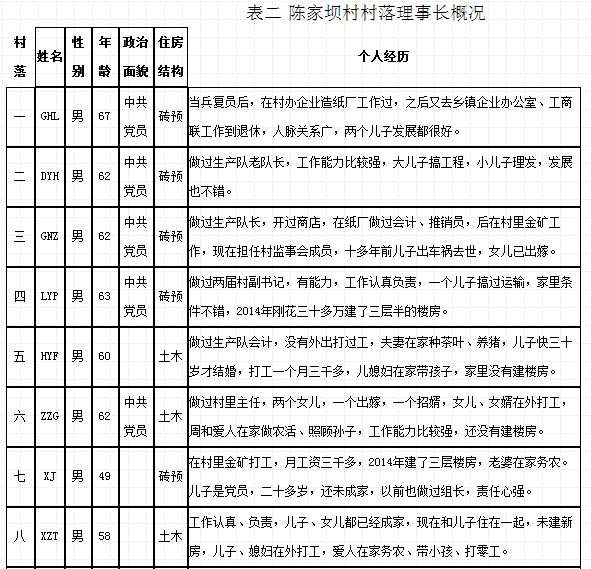

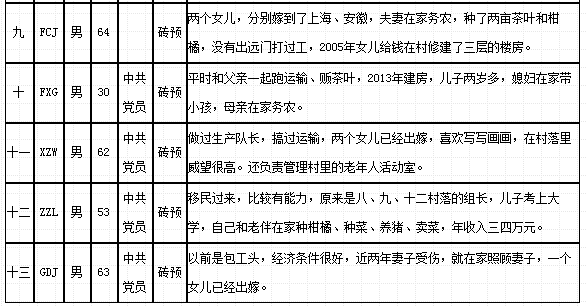

自治的困境在于自治主体的自觉和组织成本的分担,如果具备这两个因素,那么微自治就会简单很多。通过对担任村落“两长八员”人员的个人经历调查可以发现一个有趣的现象,担任两长八员的村民大都有共同性的特征,有公心、有奉献精神、有时间、有经验,从而形成了一个老党员、老干部、老教师的三老群体担任基层治理主体结构。村民讲“担任理事长的人一般都是负担不重的人”,所谓的负担不重就是完成了基本的人生任务,比如在当地建起了楼房、子女成了家,老人就基本上完成了人生任务,就是负担不重的人,从而他就有精力来为集体做一些事业。“两长八员”基本上都是这样的情况。年轻人和中年人真是为家庭财富积累的阶段,正是在拼搏完成自己人生任务的时期,他们的压力最大,是没有时间和精力来参与琐碎的村庄治理的。村庄治理繁琐、切割时间、低报酬的特征也不适宜年轻人参与。

因此从年龄结构上来看,担任村落两长八员的人差不多都是在六十岁左右,基本上完成了人生任务,也不需要再去花费大的精力去赚钱,一方面可以在村庄种种茶叶、蔬菜,闲暇时附近打打零工,夫妻两个人一年可以积攒一两万元,其余时间就是在村庄内打牌、串门、聊天,生活节凑比较舒缓。村庄内六十岁以上的人大都是这样的生活模式。而这部分群体中被公认的有公心、肯奉献、有经验的人就会被推选出来担任两长八员,参与村庄琐碎的村庄治理,那些完成了人生任务、没有负担、退养在家的人就成为了基层治理可以依靠的中坚力量。如陈家坝村是秭归县的一个普通农业型村庄,村庄内的年轻人大都出去打工,老人在家种田,有2400多人,在创建幸福村落之前是五个村民小组,村干部忙于政府各项工作,无暇顾及更多的民生问题,创建幸福村落后分为十三个村落,村落内的环境、基础设施都得到了很大的改善。

在组织成本方面,幸福村落创建作为地方基层治理创新的重要内容,配套了相应的资金和项目,从而分担了“微自治”的组织成本,为其保持活力创造了条件。“两长八员”经常要为集体的公益事业付出,地方政府给予了专门的经费予以误工补贴,同时由于村落理事会开会都是在农户家中,村里一般都会补贴二三十元的茶水钱,与此同时,针对村落提出的关于村落基础实施建设的项目,村两委也会从能够争取到的项目中给予支持,当农民对于自己村落的事情有了自觉性和主体性,项目落地也就容易很多。

四、“微自治”中的微观权力运作机制

推行村落理事会之后,村落里需要做哪些事情,由两长八员组织村落群众讨论商议,发挥群众的主动性。在改革村落组织架构的同时,村两委将一些权力下放给村落以提高群众对公共事务的决策参与,如:外地迁入本村人口是否能够落户的商讨和决议;低保、困难户的评议;五星级党员、十星级文明户的评选等。在日常管理方面,村两委每月召集各个村落理事长开会,集中汇报工作,商讨要解决的问题,安排下一阶段工作;年底各个村落按照村两委要求,召开会议商讨本村落在下一年度公共基础设施建设计划,由村落理事长汇总后上报到村两委,村两委根据各个村落上报的项目,按照轻重缓急以及可以争取到的项目进行安排,对于那些资金量比较少的项目,村两委会通过动用村集体收入来解决。通过村落理事会的运作,村落发生了多个维度的变化:村庄的公共基础设施改善起来更为便利,内部矛盾能够得到及时有效的化解,村落人心也得到了凝聚。

“微自治”中的微观权力是在温情脉脉的熟人社会中运作,并没有强制性的基础,而是依靠的熟人社会中大多人所认可的交往规则,因此通过诸如强制命令、行政手段等方式进行社会动员往往是失效的。

(一)民选构成了“微自治”的重要组织基础

民选构成了“微自治”的重要组织基础,这就决定了理事会是一个协商机构,而非办事机构。村落理事会充分发挥民选在做工作过程中能够起到非常关键的作用,民选也成为理事会做工作获得合法性的一个重要前提,理事会做事情要综合考虑村集体、村落的利益以及国家对于乡村的扶持政策和群众的实际需求,但是群众的意愿并不总是和国家的惠农政策相一致,尤其是一些有利于大多数人的项目会伤害到个体的利益,就需要村落理事会去做工作,就要得罪人,因此一些人是不愿意担任村落理事会成员的。

然而在选举的时候,因为是海选,群众在选择什么样的人担任两长八员都有一个较为一致的评判标准,基本上都会选出大家公认的人选,有时这些人员在选举之前会专门强调“大家不要选我了,我不做了,选上也不做”,但是真的选上的话,这些人又不好推卸责任,因为群众选择是看得起、信任自己,如果执意推辞就是“不识抬举”,总之还要做下去。当群众选出的两长八员在做工作遇到钉子户时,就可以理直气壮地站出来讲“群众选是有依据的,我来做工作就是得罪人的,是你把我选出来得罪人,你做的不对,我肯定要说”。当理事长在工作中受到委屈或者觉得任务多的时候,想撂挑子,找书记说时,书记就可以说“又不是我选你做的,是老百姓选的”。

正是这些群众选出来的人在基层社会治理中发挥着不可或缺的作用,他们并没有考虑付出与经济收益的算计原则,更多看中的是熟人社会温情脉脉的交往规则,在熟人社会中如何做人、如何做事,从而成为了基层治理所能够依靠的对象。

(二)公私转化机制构成了“微自治”的弹性空间

村干部因为需要承担繁杂的行政事务使得村两委被行政化之后,村干部和农民的交往规则就成为了公和私的交往规则,缺乏一个可以转化、缓和的过度地带,做事情就要公事公办,因此一旦牵扯到项目占地时,农民就会站出来理直气壮地索要赔偿,但是这些往往超出了项目预算。理事会做工作就不同,理事会是站在村落的立场,是为村落内大多数人的利益考虑,相对于个体小私的利益,理事会代表的是大私的利益,大私的利益和国家支农惠农的公共利益更容易达成共识,从而能够将国家支持村庄公益事业的项目转化为大私的公共利益。村落理事会之所以能够达成共识和决议,依靠的是熟人社会中所特有的公私转化机制。其运作机制是:在理事长+八员+户长的结构中,理事长是公私转化的接点,把自上而下输入的来自国家层面的资源和自下而上的来自乡村社会内部的各种诉求相结合,通过与八员的商议,形成理事会的共识。

在村落范围内,依靠少数服从多数,小私利益服从大私利益的原则,村落理事会通过熟人社会中的人情与面子,以及熟人社会的交往规则,巧妙的在公共利益与小私利益之间建构了温情脉脉的柔性过渡地带,从而使得政策或者项目能够平稳落地,一位理事长将这套工作方法总结为“以心换心”。赵晓峰认为经过社会主义改造和消费主义导向的市场经济的冲击,人情和面子的发生机制也在发生变化,但其仍然在农民的日常生活实践中延续了下来,成为“正式权力非正式运作”的重要治理资源,遵循特殊主义互通逻辑的人情和面子,是社会资本在村落社会里的基本体现形式,从中甚至可以看出一个人的社会地位和民间信誉。[[13]]。

(三)“微自治”的实施载体是组织而非个人

“微自治”并不简单是对村民小组长权威的重塑,而是在一个更为合理的治理单元中培养起一个具有主体性、自觉性的村民议事组织。尽管理事会成员的误工补贴不多,并且还有一些理事长抱怨处理不好与其他理事会成员在村落事务上的关系,尽管村落理事会要完全调动八员的工作积极性存在难度,尽管大多时候理事长一人就可以做完八员的工作,但是八员对于村落理事会来讲仍旧存在着非常重要的意义。如果将八员的职能全部交由理事长一人承担,也并非没有可能,创建村落理事会之前村民小组长就会这样的,但是对于理事会来讲,一人和多人存在着本质的区别。

村落中仅有理事长一个人的话,其做事就是一个执行的逻辑,尽管理事长由村落成员选出,但是在具体做工作的时候,是他一个人面对着所有的村落成员,遇到反对者的时候,如果大多数人为了不得罪人而默不作声的话,反对者的人数多于理事长就会对其工作造成巨大的压力,理事长工作就会面临进展不下去的问题。如果是多人组成的理事会在做工作,就是一个动员的逻辑,当理事会成员就某一项事情率先达成一致意见时,就会在做工作的过程中形成合力,理事长遇到反对者时,其他的理事会成员就能够从侧面进行帮腔,从多个角度来解释同一件事情,更能够得到大多数人的谅解和支持,并且在一个熟人社会中,当一些人不买理事长的面子时,并不意味着他也不买其他人的面子,而理事会作为一个整体能够有效地将村落动员起来。这是一个人做事和一个理事会做事的本质差异。因此,尽管理事会中其他成员发挥的作用有限,具有可替代性,但是不可或缺,并且要清醒地明白基层治理的有效性在于能够化解日常生活中的矛盾,能够在必须的时候将群众动员起来,而非时刻保持一种高度有效的行政能力,毕竟村落自治本身就是一种非正式的治理,治理主体本身并不以此为业,其治理目的也是为了维持有序的生产生活环境。这是基层社会治理的底线目标,如果要维持这样一个底线,就意味着半正式的村落自治是一种简约的治理,这样不仅有效,还能节省成本,是基层自治的精髓所在。

五、“微自治”的实践困境

“微自治”作为乡村治理转型的有效探索,在激发基层自治活力、促进基层民主发育、实现社会治理精细化等方面均发挥了积极地价值和作用,尽管如此,作为村民自治发展新趋势的“微自治”也面临着一定的实践困境:

首先是能够在基层治理中发挥重要作用和价值的“微自治”存在着被行政力量吸纳、消解的风险,一方面乡镇和村两委将越来越多的行政任务转移、分解给村落理事会,另一方面为了调动起村落理事会成员的积极性,村两委对村落理事会采取各种考核和补贴相结合的措施。在考核规则的引导下,村落“两长八员”为群众付出不再是纯粹的贡献,而有了与工作量相挂钩的报酬,虽然报酬不多,但这意味着最初成立为解决村落事务、由村落成员自治的机构进一步被吸纳进行政体系之中,开始变得像村两委一样,逐步被行政化了。而在此背景下,村落理事会成员还能否凭借自己的公心和奉献精神取信于民就要打上一个问号。

其次是以“自治单元下沉”为手段的“微自治”不仅缺乏必要的理论支撑,还面临着一些合法性困境。村民代表会议或者村民委员会都有宪法、村民委员会组织法以及各省制定的实施办法作为法律保障,但是“微自治”多数是在自然村、村民小组或者村落中进行的,在依法自治的背景下,理事会的合法性如何体现,这直接关系到“微自治”的长远发展[[14]]。二十世纪中国基层民主自治发展深受西方理论范式的影响,存在着实践与理论相脱节的问题,如何在本土理论中为在实践中探索行进的“微自治”寻找理论支撑,任重而道远!

最后,“微自治”是一个长期的实践过程,需要社会的发育和公民意识的觉醒,需要政府有限度的介入和扶持,但是当前“粗放式”的社会治理思维往往将其作为完成行政任务的工具,对基层自治能力的发展缺乏耐心,或者在经验推广和复制中注重形式而忽视了实质,都会造成“微自治”在基层实践中的夭折。政府应该通过体制机制的调整给社会发展留下空间,充分认识到基层半正式治理结构在解决农民内部事务中的优越性,从而以基层自治的形式带来民生问题的解决,实现真正的社会治理精细化。

“微自治”在实践过程中虽然存在着诸多困境,用辩证的眼光看的话,这些困境反过来又会成为推进“微自治”向前发展的动力,新形势下村民自治该向何处去,乡村治理转型向何处转都是重大的时代命题。

【参考文献】

[①] 基金项目:教育部2014年重大攻关课题“完善基层社会治理机制研究”,项目批准号14JZD030。

作者简介:刘成良(1989—),男,河南洛阳人,华中科技大学中国乡村治理研究中心研究人员,博士研究生,主要研究方向为农村社会学。

[[1]] 光明网http://news.gmw.cn/2015-11/07/content_17643131.htm

[[2]] 陈锋.分利秩序与基层治理内卷化 资源输入背景下的乡村治理逻辑[J]. 社会,2015(03):95-120.

[[3]] 张静.基层政权:乡村制度诸问题[M].上海:上海人民出版社,2007年版.

[[4]] 贺雪峰.村干部收入与职业化[J]. 中国党政干部论坛,2015,11:64-66.

[[5]] 徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997年版.

[[6]] 刘成良.“项目进村”实践效果差异性的乡土逻辑[J].华南农业大学学报(社会科学版).2015(03).

[[7]] 谭志松,陈瑶.武陵山片区乡村社会治理模式研究——以湖北秭归县“幸福村落”治理模式为例的分析.吉首大学学报(社会科学版).2015(06):64-70.

[[8]] 中国农业新闻网 http://www.farmer.com.cn/uzt/ywj/gea/201601/t20160128_1176624.htm

[[9]] 中国农业新闻网 http://www.farmer.com.cn/uzt/ywj/gea/201601/t20160128_1176622.htm

[[10]] 赵秀玲.“微自治”与中国基层民主治理[J].政治学研究.2014(5):51-60.

[[11]] 陈明.村民自治:“单元下沉”抑或“单元上移”[J].探索与争鸣.2014(12):107-110.

[[12]] 王丽惠.控制的自治:村级治理半行政化的形成机制与内在困境——以城乡一体化为背景的问题讨论.中国农村观察.2015(02):57-68.

[[13]] 赵晓峰.公域、私域与公私秩序:中国农村基层半正式治理实践的阐释性研究.中国研究.2014(02):70-109.

[[14]] 肖立辉.“微自治”的有效性及有限性[N].中国社会报.2014-7-28(02).

(作者单位:华中科技大学中国乡村治理研究中心)

中国乡村发现网转自:《学习与实践》2016年第3期

(扫一扫,更多精彩内容!)