摘要:随着2000年的“网络社会”在中国的崛起,通过近十年的发展,农民也逐步开始利用网络进行维权。在这样的语境下,通过网络政治视角去审视了农民的利益表达网络化的行为及其又该如何治理的问题。对此采取了网络田野调查的方法,进行了一手资料的收集和样本分析。研究得出,一方面,农民的利益表达方式的转变是现实社会的利益表达不畅所致,更是网络的特性所决定的一种表达利益的方式。另外一方面,平息上访和维权不能是“头痛医脚”,而应该是从现实层面解决,并且对于作为网民的农民而言,应该注意法律所规定的言论与行为边界。

关键词:上访;网络;利益;法治

一、问题的提出

“2013年中共中央召开十八大以后,有关农民上访问题得到了重视,这归因于‘反腐’力度的加大,让农民的问题得到解决。换句话说,因为反腐将贪污腐败的官员‘抓起来’,使农民看到了‘希望’,在看到损害他们利益的官员受到惩罚后(他们可能更多的理解这是一种报应),其仇官情绪有所减少,故而抗争性烈度也有所下降。”[1]当然,也有人就上访量降低的原因发表了不同的看法,有学者认为是因为从2013年7月,国家信访局全面放开网上投诉受理,还有人说是因为从2014年5月1日起,各级信访部门为规范信访秩序,不再接受“越级上访”,等等。那么,现在农民上访量究竟下降到什么程度了呢?我们可以从一组数据来看,“2014年1月-9月,S省群众进京赴省信访大幅下降,在国家信访局群众来信下降48.7%,进京正常访下降35.7%,进京非正常访下降69.2%”[2] ,同时,“国家信访局接待的上访批次和人次分别下降24.9%、36%。”[3]

然而,降低并不意味着没有上访。就目前研究“底层抗争”(Underlying struggle)的既有文献来看,有关农民网络上访的研究还较少。笔者认为农民上访的网络化问题应得到重视。当国家开通网络投诉的渠道的时候,农民也随着互联网的运用普及而开始通过网络进行抗争,本文就是将基于网络的对抗性政治行为纳入到网络政治[①](Network politics)的范畴中加以思考。这也是本文的核心议题。问题在于:农民的利益表达的网络化现象该如何理解?如何治理?

二、上访:现实社会中的农民利益诉求

在互联网还没有从中国崛起时,农民选择的抗争方式是现实社会或线下抗争,从最初的村、再到镇(乡)、县、市、省、实在解决不了再到中央,这是一种“逐级上访”。然而,也有学者研究发现,农民对于地方的不信任感,往往会导致他们有时也会“越级上访”,即从县可能直接到中央,而越过省、市两级。原因在于,他们认为地方上存在官官相护,作恶的是地方,而中央都是好的。[②]

然而,在这样的认知模式下,现实社会中的农民上访类型又有哪些呢?又有哪些原因导致了农民走向上访?

(一) 农民上访的三种类型

陈柏峰将农民线下的上访分为以下几类:“(1)有理上访;(2)无理上访;(3)商谈型上访。” [5]在这三个类型之下,他又将无理上访分为:“第一,谋利型上访;第二,带病人员上访;第三,偏执型上访。”把商谈性上访分为:“第一,‘意识形态’的诉求;第二,政策需求;第三,地方性规范诉求;第四,情感诉求。”面对如此之多不同类型的上访,政府采取的方法往往比较简单,比如说,“花钱买平安”,但是这样做往往会导致“会哭的孩子有奶吃”“越是哭的凶,越是给的多”的现象,也就是说,这样会“引诱”农民继续上访或者是提出更加大胆的“利益要求”。故而,政府在治理农民上访的时候,不仅仅是要开通多元的利益表达通道,还应该利用法治从根本上去维护农民的利益,正如陈柏峰所说:“有理上访是当事人合法权益受到侵犯的上访。这种类型的上访中,当事人的目的是维权。应该说,有理上访在上访潮中占有很大的比例。然而,在解决这上访问题的时候,基层政府应该依法办理,而不能用钱去‘堵’。”[5]

(二)农民上访的具体原因

2014年,农业部部长韩长赋在《求是》2014年第2期上发表了一篇名为《正确认识和解决当今中国农民问题》的文章,该文指出“土地问题仍然是农民最核心的利益问题,近年来随着工业化、城镇化加快,农村土地问题更加凸显。‘根据农业部的调查,近几年农民上访65%以上是为了土地,土地问题是影响农村社会稳定的最大问题。’”[6]由此可见,65%的农民是为了土地的利益受害而去上访。并且,更为有趣的是,还有的农民为了“出书”去上访,比如《山村农妇的文学梦:为了出书去“上访”》[③]一文所谈到的,有一位村妇为了出版她的自传体小说,而去“上访”。这样的上访,在本文看来是“求助型上访”(也可以理解为陈柏峰所说的“谋利型上访”),她去找信访办主要原因是没有出版社愿意帮她出书,只有信访办帮助了她。信访办的角色由此就演变为了“当地作协”。同时,焦长权在调查湖北省荆门市G镇时发现,有的农民为了水利问题而上访,他说,“在G镇主要是以个体上访为主的‘纠纷延伸型’上访,之所以如此,在于抗旱的帮扶不到位,导致农民对当地的干部不满。”[7]其实,上访的原因还有很多,比如因政权的悬浮而导致治理失灵出现的上访,再比如因为农民的国家观念缺乏而上访等。[④]

从这些原因来看,无论是从于建嵘所说的“底层立场”[⑤]出发来发现问题,还是从“国家立场”来发现问题,都无法阻止农民上访。李昌平认为:“农民上访的第一个高峰是因为农民负担重,第二个高峰是因为征地制度、企业改制等太不合理,第三个高峰将是农村社会没有了有效的合法治权(理)而滋生出了非法治权(理)。”[8]关键是,随着国家现代化的进程,在2006年取消农业税以后,农民因为负担太重的上访在下降,因为征地赔偿问题,低保问题,村干部贪腐问题等[⑥],加上网络社会在中国的崛起,而出现了上访的转型,即从“线下”走到了“线上”,这即是本文所关注的焦点:“农民上访网络化”或“农民利益诉求的网络化”。

三、转变:农民上访与利益诉求的网络化

农民上访,从线下走到线上,是基于两个原因所致,一个是互联网的使用和普及,另外一个是现实社会中利益表达渠道的不通畅。[⑦]这两点,笔者在调查湖北省、甘肃省、安徽省等地的某些农民上访时,感受尤其深刻。比如,在湖北的M村,他们几乎家家有网线,上网非常方便,有的作为“农二代”或者“农三代”,对网络的使用非常熟练,在进行自我或帮助他者进行利益表达的时候,他们往往会选择在微博、论坛等平台内发帖表达利益诉求,并希望引起关注。通常的做法是,在微博社区中,把帖子发出后,还艾特一些名人、“大V”、政府官员的微博和媒体的官方微博等。他们认为,只要能引起关注,那么问题被解决的可能性就大很多。他们利用了“以网抗争”和“以舆抗争”,且运用了“围观改变中国”的原理。为此,笔者收集了一部分农民在网络上“上访”和抗争的案例,让我们来一起看看他们究竟在反应什么问题,又是怎样去表达的?[⑧]

案例1:“春风再度大别山”的微博

至今,其已经发了1548条微博,其中三分之二的是诉求利益。2016年5月5日的发表了一条微博,内容为“抓了小老虎,关键还是要有人解决百姓的困难,一手抓腐败分子一手更要抓作为,让百姓亲身享受到风清正扬的人民政府为人民的春风,不然反腐很热闹,民心还未抚平@黄冈日报@湖北日报@人民日报@中国之声@央视新闻” 。 [9]5月4日,“有些基层干部本身不能勤劳致富,平时就靠混工资,从农民嘴中抢食,从农民身上设关设卡捞钱,倒卖集体财产利益生财,你叫他如何带领别人致富脱贫?@人民日报@于建嵘”。[10]5月2日,“人民日报说前些日子,我到某地采访,当地干部的一句话让人印象很深:老百姓接触不到更高层的领导,基层干部是什么样,百姓眼里的党和政府就是什么样。试想,如果基层执法者暴力执法,而殴打妇孺的视频还被放到了网上,对党和政府形象的影响该有多大!”[11]且,5月2日的这条微博是评价并转发了另外一条微博,即“麻城GL办事处如果认为卖农民宅基地有理,党员校长TCY半夜抢建合法,就把土地征收文件,征收补偿,征收理由,适合法律文件,卖地给TCY收据拿出来让公布一下,这么多年莫像做贼一样藏着躲着@麻城杨遥@湖北日报@黄冈日报@人民日报@帮女郎@黄冈政府法制@中国之声@荆楚网@央视新闻”[12]。而类似这样的微博,其实这位农民还发了很多。总的来看,他在网络上得到的回应并不多。但是,他还是一如既往的发帖,采取“死磕”的办法,而不是选择直接到中央去实地上访。农民之所以如此的一个很重要的原因是,采取网络抗争可以降低被截访(或许会被毒打等)的风险和减少上访的成本(时间、精力和金钱)。

同时,笔者还曾专门整理了一份这位网友的部分微博内容,并在《论农民的“网络政治”》[⑨]一文中曾经发表了出来,大致如下:

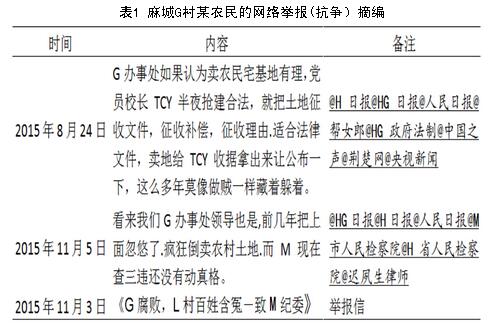

表1 麻城G村某农民的网络举报(抗争)摘编

从上表中我们可以发现,他反映的依然是土地被抢占的问题和基层干部腐败的问题。但可惜的是,他的问题都还没有得到解决。至今,他还在不停地发帖。

案例2:“湖北-汉丹”的微博

通过网络田野调查,我们观察发现,他/她比较“春风再度大别山”的网友要运气好很多。在2016年4月27日,他/她发了这样一条微博,“@湖北省人民检察院:@湖北汉丹@湖北省人民检察院 希望湖北有关部门:不以权势大而破规,不以问题小而姑息,不以违者众而放任。”[13]并且,还配了图,该图的内容经过我们的整理,呈现如下:

水利部丹江口市管理局:

经有(由—注)我村村民XX,该人在1965年因父错案带病之时,流浪到我处,被我村XX收养,至今已二十五年整,当时XX七岁,身患疾病,全身脓疮溃烂,于1965年冬天时期七岁的孩子真是百难在身,王XX用千辛万苦将孩子养活承认,后来养父病故,该人无依无靠,真是受尽人间苦难,请有关单位见此证明予以收X安排。盖章的单位有,“XX区人民政府”,“XX区民政局”等等。

随后,@湖北省人民检察院予以回复:“我们已关注,嗯,在人民网的微博上已多次回复您啦。” [13]时间是2016年4月29日。我们还仔细观察了这位网友的这条微博,被他自己不停地转发并评价了很多次。在他所发出的2000多条微博,几乎都是关于此事,并希望政府能够给予解决。

只要我们在网络上参与式观察一下,便可以发现:类似用网络来诉求利益的农民已经越来越多,并且相互的帮助(转发),形成了“抱团”。本文认为,他们希望借助网络自身的特性,如传播性,及时性等来合理地表达利益,让官员,媒体和社会人士都看到。农民之所以能够如此,主要在于网络提供了一种政治的“平权机制”,让网友能够快速地与政府对话,政府也能够及时地从网络中了解 民意。这也正如逯萍所说,“如今,互联网已经全方位地介入了人们的日常生活,极大地改变着人们的思维方式、行为方式、生活方式乃至工作方式。在网络空间这一独特的、虚拟的平台上,因公共利益、公共事务和公共意志的推动,诞生了诸如网络论政、网络监督、网络宣传、网络评判、网络互动等新型公民政治参与方式,并开辟了扁平化、交互性、及时化的网络政治空间这一新型政治参与载体。”[14]

然而,当农民参与到网络当中时,我们不难发现,类似“春风再度大别山”的网友所发出的微博,是可以被理解为“网络的对抗性政治”的,因为他在与基层干部进行权力的博弈,希望用此种方式去监督村干部的腐败,揭发他们的不端行为和违法行为,让有关部门看到,让社会看到,让记者们看到,希望曝光这样的行为并惩处相关人员,从而维护自己的利益。所以,从这个方面来说,网络政治背后所蕴含的“抗争的可能性”要比在现实社会中实地上访大的多,毕竟他们可以不像实地上访所遭遇的那样,例如截访、威胁、毒打等,他们也不需想尽一切办法“递材料”给中央,只要在网络上操作即可,等等。所以说,他们在互联网时代,转变了利益表达的方式。

四、治理:农民利益诉求的网络化及应对

治理农民的网络举报,其实办法并非那么困难,在笔者看来,首先是需要解决农民的利益诉求渠道不通畅的问题。中国社会科学院于建嵘教授多年研究信访,他认为“应该把信访予以取消”[15]。而有的学者却认为这样做就未必就能解决真正的问题,还会将农民的利益表达渠道堵死,故而反对将信访取消。在本文看来,无论是否取消信访,必须注重利用法治去维护农民的利益。只有这般,才是减少农民继续上访的最佳办法,也可以让陈柏峰所说的“有理上访”得到平息。

第一,不要过分地限制农民在网络上进行利益诉求的行为。对于农民而言,通过现实社会中的“新闻监督”“法院”“上访”“靠人脉解决”等方式解决问题很难,农民本身缺乏社会资本,通过网络可以增加他们抗争的资本。同时,政府之所以允许如此,是因为它可以起到“安全阀门机制”的作用,让应星等人所说的“气”得以在网络社会中靠着网络上的发帖等消解一部分。还有,一些官员也可以利用微博收集民意。网友对此给出评价说网上听民生、看民意,我以为只是为官员‘接地气’提供了一个新的渠道,或者一个线索。要真正解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,以实际行动赢得人民群众的理解、支持与配合,只有沉下身子,双脚站在大地上,才能汇聚起全面建设小康社会、构建和谐社会的强大力量。[⑩]

第二,如何改善农民的网络化的利益诉求的困境。我们可以从两个方面来思考这一问题。首先,所有的利益诉求,基本上都是现实中遇到了问题,转移到网络寻求解决。问题是实实在在发生的,那么我们就需要从现实社会中去寻求解决的机制和方案,而不是“头痛医脚”,或者干脆不管不问。在现实社会中,为什么农民要上访?为什么农民要诉求利益?正如李昌平所说的:“土地的征收问题和腐败问题是引发一波波农民上访的主要原因。如此,在合理赔偿土地的征收和惩治‘苍蝇’方面,政府就需要下功夫。一方面,在土地问题上,依据法律要求土地权利的上访者可能在村庄社会中遭到排斥,因为上访者违反了村庄地方性规范。”[5]另外一方面,“村干部的腐败多源于两点:其一,少数村干部‘上头有人’,不把更大的‘老虎’打掉,那么村干部被‘反腐’的可能性就不大。其二,村民没有监督的权力,也找不到反映问题的常规渠道,于是只有通过层层上访来寻求解决办法,但实际上问题又被层层往下压。”[16]故而,加强基层的反腐和依法办事,合理地补偿农民的利益,即为平息上访的不二选择。

第三,农民在进行网络抗争时要注意言论与行为边界。有的网民在举报官员腐败时,会侵犯到官员的隐私权,甚至捏造一些不当的事实,这对于官员个人而言,是一种莫须有的“扣帽子”,并且伤害他者正当的权利。现在的问题是,农民只管把问题捅出去,却没有相关法律意识。因此,在现有的情况下,要想改善农民的网络诉求利益行为,就需要农民自身加强对法律知识的学习,这样更有利于遵守法律法规去进行诉求利益,以免违法后不利于自身诉求正当的利益。

第四,要训练农民的网络政治参与思维。陈潭认为:“在现实生活中,一些国家的公共权力机构及其施政行为存在着高度不透明和监督不到位的状况,公众参与公共事务的渠道狭窄甚至堵塞,无法通过合理的通道表达自己的意见和看法,无法参与维护自己的权益。而网络提供了公民政治参与新的途径和渠道,为公民政治参与提供了新的广度和深度。作为一种民主技术的简易推广手段,网络公共领域的存在培育了民众自由和平等的民主精神,能够训练和形成科学、合理的公民思维,促使公民参与公共事务的愿望和行动变得更加强烈。”[17]所以,在本文看来,农民的网络政治行为,不能“堵”,而是“引”,让他们有更多的机会参与。正如陈潭所说,要“训练”他们合理、有效地表达利益诉求。

第五,政府应及时有效地回应农民所提出的问题。现如今,不仅仅是农民如何在网络中有序表达利益的问题,还有政府在网络上应该及时有效地进行回应。比如说案例1当中的网友,至今都没有得到有效回复,而运气好一点的,如案例2当中的网友,虽然得到回复,但是比较简单。正如蒋兆勇所说:“有限政府,责任政府,服务政府是官方的提法,然而网络冲击下的政府,恐怕还得加一个词:回应政府。无时不刻政府不面临民意地逼迫。”[18]只有及时和有效地做出反应,才能构成网民与政府的良性互动。而如果采取对立性的思维,一方想控制,一方突破控制,最后的结果很可能是两败俱伤。

五、总结和反思

农民的网络政治,已成为我们所关注的新现象,并且也引发出很多值得我们思考的问题。本研究认为:第一,农民的这种从“线下”转到“线上”的“利益诉求”现象应该得到政府、社会和学界的关注;第二,无论是政府还是农民自身,在面对和进行网络表达利益诉求时应该注意一些问题。为此,本文提出要从根本上去解决,这还是需要在现实社会中对村干部的腐败和惩治土地征收中的不公现象进行治理。只有解决好现实社会中的问题,才能有效地降低农民在网络上的“抗议”。

“社会历史是由现实的个人及其活动构成的”[17]。现如今,网络中每一个现实社会中的个体通过上网的工具已经越发地影响中国的现代化进程。尤其在转型期的中国,网络工具于政治而言,主要起监督的作用,并推动社会进步。正如陈潭所说:“网络不但是公民进行政治表达、政治参与的主要平台,也是实施政治监督的主要战场。在维护社会和谐和推进民主法制进程中,网络舆论正以前所未有的力量和广度深刻地影响着中国社会。”[19]而想改变农民的网络抗争的现状,则需要从现实社会中去治理农村基层腐败等问题,并且“在实践中不断完善中国已经建立起来的政治制度,···广泛开展民主政治改革,让普通民众享有更大范围的公民权利和政治权利。”[20]并建设多元的利益表达机制,将其制度化。

参考文献:略

作者简介: 刘晨,男,湖北荆门人,澳门大学当代中国社会科学研究中心助理研究员、福建省高校人文社科基地“农村廉洁建设研究中心”兼职研究员,澳门大学社会学系社会学专业2014级博士研究生,主要研究方向为政治社会学、农村社会学、知识分子社会学、网络政治学;李佳盈,女,甘肃兰州人,兰州大学社会学系社会学专业2014级硕士研究生,主要研究方向为农村社会学。

中国乡村发现网转自:《琼州学院学报》2016年第6期。

(扫一扫,更多精彩内容!)