摘要:以阐明三个命题为目的:(1)农业因其生命特性、季节特性、产品市场特性以及生产组织特性,导致了分工的有限性;(2)农业生产的迂回程度大大低于工业生产。农业必须通过购买机器从工业“进口”分工经济和迂回生产效果,才能实现部分的效率改进;(3)农业进口迂回经济的过程是资本替代劳动的过程,因此,农业的分工深化是一个不断排斥劳动的过程。在此基础上进一步揭示农业分工深化和效率改善的基本途径。

关键词:农业分工;分工约束;迂回生产;劳动排斥

一、引言:分工与“斯密猜想”

亚当·斯密认为,分工与专业化的发展是经济增长的源泉,分工是有助于提高生产力的最重要的条件。市场是协调分工的基本方式之一,而且分工程度受制于市场范围的大小——只有通过拓宽市场,分工的全部利益才能够得以实现,市场范围的扩大有助于分工的深化和专业化程度的提高,这又提高了资源的配置效率,促进了经济增长和国民财富的增加。阿林·杨格(1928)发展了斯密关于分工与专业化的思想。斯密的“劳动分工受制于市场范围的大小”是静态的、直线的因果关系,而在杨格则把市场范围与分工之间的关系发展成了一种“循环累积的因果关系”。在其经典论文《报酬递增与经济进步》中,他用三个概念来描述分工:每个人的专业化水平、间接生产链条的长度及此链条上每个环节中的产品种类数, 其思想核心是劳动分工、报酬递增与经济组织结构演进之间的因果关系。需求与供给是分工的两面,而市场容量与分工又是同一钱币的两面, 并以生产的迂回程度来表示分工的程度,生产迂回程度高是以分工程度高为基础的,能产生巨大的市场供给和需求。但是,对于不同的产业,由于其需求与供给的不同特性,会表现出不同的可分工性或者大小不同的分工深化空间,进而表现出不同的生产迂回程度,并由此表现出不同的分工利益与效率特征。正如斯密已经指出的,“劳动生产力更大的增进, 以及运用劳动时所表现的最大的熟练、技巧和判断力似乎都是分工的结果。”他认为,“农业劳动生产力的增进,总也赶不上制造业的劳动生产力的增进的主要原因,也许就是农业不能采用完全的分工制度。”①从而揭示了农业生产力滞后于制造业的原因。应该说,农业生产领域的分工深化有着天然的内生障碍。这就是著名的“斯密猜想。斯密猜想给了后人解释工农业收入比重变化问题的启发。史鹤凌和杨小凯(Shi andYang,1995)曾经证明,尽管生产机器的工业和生产粮食的农业都可以不断加深分工, 但是由于工业产品交易效率高,而农产品交易效率低,特别是农业生产的季节性使分工的协调费用很高, 所以分工会不断在工业部门加深,工业生产的迂回程度也更容易提高,而农业加深分工却容易得不偿失。所以, 当工业产品相对于农业部门的交易效率不断提高时,农业会越来越依赖通过购买机器从工业“进口” 分工经济和迂回生产效果,以改进农业生产的效率。于是,工业的收入比重越来越高,而农业的收入比重越来越低。从而较好地验证了斯密猜想。但是,史-杨模型的解释是不完整的。第一,注意到了农业季节性引致的分工协调费用,但忽视了农业生命特性所决定的分工约束;第二,注意到了农业中迂回生产的不足所决定的收入比重下降,但没有关注农业应用迂回生产所形成的资本替代对农业劳动的排挤;第三,注意了农业依赖工业分工提高生产效率的重要方面, 但忽视了农业本身深化分工改善效率的可能性,从而将农业看作是效率改善的被动产业。本文的目的是要阐明三个命题:命题1:农业因其生命特性、季节特性、产品市场特性以及生产组织特性,导致了分工的不完全性或者说是相对于工业而言的有限性。命题2:农业生产的迂回程度大大低于工业生产。农业的效率的提高依赖于通过购买机器从工业“进口”分工经济和迂回生产效果。命题3:农业实现迂回经济的关键是投入中间品(机器),而这一过程是资本替代劳动的过程,因此,农业的分工深化是一个不断排斥劳动的过程。并在此基础上进一步揭示农业分工深化和效率改善的基本途径。

二、产业特性与农业分工的有限性

农业的产业特性涉及到生命特性、季节特性、产品市场特性以及生产组织特性。而这些特性从不同的侧面约束着农业分工的有效深化。

(一)生命特性与分工约束

农业异于工业及服务业的基本特征就在于其生产过程对自然力、自然条件及生命个体的依赖。农业活动最原本的特点, 是通过利用有构造的生命自然力进而利用其他自然力的活动①。从而,任何其他自然力的利用方式和利用程度, 都要受到生命自然力构造的支配、限制和约束,因此农业生产具有生命连续与不可逆的特征。从工艺流程的技术性来说,有些环节之间的可分离性大,有些则可分性程度低。从经济学角度而言, 有些环节分离后的成本可能下降,但有些环节分离处理的成本则会大幅增加。核心技术和边缘技术也存在可分性程度上的差异,核心技术难以分离,而边缘技术则容易分离。由于农业生产的生命性特征,所以在其生产活动中连续作业的“核心技术”——从播种到收割——整个农艺生产周期中存在众多不可分的“核心技术”,使得农业生产中可分工的空间是极为有限的。事实上,可以从现实中观察到,播种、插秧、施肥、除草、防虫、灌溉以及收割等多种农艺活动往往不是通过专业化分工,而是综合地被纵向一体化的。

(二)生产的季节性与劳动的非连续性影响分工深化

史-杨模型正确地揭示了农业生产的季节性引致分工的高协调费用的根源(假定一个农民专业下种却不收割,而另一个农民专业收割却不下种)。本文不予复述。本文要特别强调的是农业劳动的非连续性对农业分工所形成的影响。1.在一个农艺活动周期中,不同生产流程或生产环节所需要的劳动力数量是不同的,从而导致其用工出现“农忙”(间隔性充分就业)与“农闲”(阶段性隐性失业)的季节性交替,使得生产流程上的分工不完全。2.尽管通过兼业可以提高劳动利用效率,但却不利于分工与专业化。更关键的是农业活动中大量存在的不确定性事件(如抗旱、抗涝、抗虫等)不仅约束兼业效率,由此引发的劳动力应急“储备”更是约束了农业劳动的分工深化。3.工业生产的可控程度极高,其生产过程中的信息相对比较规则,且信息的发生、传递、接收和处理通常是程序化的。在工业活动中,等级组织的运营可以根据权威指令而进行。但农业活动的主体必须根据生物需要的指令来做出有效反应,而且由于生命的不可逆性所内含的极强时间性或生命节律,决定了农业生产要比工业组织更具有反应的灵敏性与行动的灵活性①。这种灵敏性与灵活性决定了与之相对应的劳动分工不可能是单一的,更不可能是一致发生的。

(三)市场特性与分工约束

主要表现为三个方面。

1.低供需弹性及其市场范围的约束产品的需求弹性和供给弹性通过影响产品的市场容量来影响与该产品生产相关的行业的分工空间。一般而言,产品的需求弹性大小主要取决于产品的可替代性,而产品的供给弹性与产品的生产技术密切相关。某种产品的替代品越多,需求替代越容易,则产品的需求弹性就越大。作为人类生存的必需品,几乎无法在农产品之外找到其替代品,农产品的需求弹性因而很小,人们一般既不会因为农产品价格上升而大幅度减少对其的消费, 也不会因为其价格下降而过多地增加消费量。因此,在收入增量中, 用于增加农产品开支的数量一般不会增长得太快,往往低于对其他产品的购买量。对农产品需求量的增加往往依靠人口数量的增加,因而农产品的潜在市场容量不会太大。而且农产品的供给受到土地资源的数量和质量、技术进步速度、生产周期等因素的限制,难以在短时间内大幅度增加。同时,农业在吸引资源的竞争中,无论在供给特性还是在需求特性上同工业相比都处于劣势。因此, 与工业分工水平相比,农业的总体分工水平相对低得多。

2.产品的自然特性与交易费用

农产品自然特性中最为明显的是其鲜活易腐性。这导致:

一是农产品流通半径受到更大限制。由于农产品生产具有区域性, 而人们的需求是多样性的,因而需要在不同区域间进行贸易。然而农产品的鲜活易腐性,使得:(1)在农产品运输贮存过程中,需要有特定的设备;(2)即便采取了保鲜等措施,仍会有一定比例的损耗,而且这个比例会随时间和距离加大而迅速上升,这些都会造成流通成本迅速上升,从而限制流通半径。而流通半径,换言之,就是市场范围,进而是市场容量。因此,由于农产品的鲜活易腐性大大缩小了其市场容量,使农业中的劳动分工受到了限制。

二是农产品流通领域具有很强的资产专用性。由于农产品的鲜活易腐性,在流通过程中必须采取一定的措施,才能保证农产品合乎质量要求地进入消费。比如,粮食储存在仓库中,为了控制其水分, 就必须定期进行通风、烘干。活猪、活牛、活鸡等如果直接进入流通,必须进行喂养、防疫;如果收购后进行屠宰,还需要进行冷冻、冷藏处理;有时,为了方便运输和贮存,在农产品进入流通领域之后,还需要进行分类、加工、整理等。因此,农产品在运输贮存过程中,许多种类需要特定的容器和设备。这使得农产品流通比工业品流通更具生产性,且有更强的资产专用性。尽管在杨格(1928)的劳动分工理论中,投资被认为是一种迂回生产方式,有助于分工深化,专用性资产因而被认为是分工深化的结果。但必须注意到,农产品流通领域中形成的专用性资产多是为了维持农产品的生命延续, 而这种生命延续所造成的生产环节的不可分性仍占据了主导地位,使农产品流通业中的劳动分工程度与具有同等资产专用性的工业品流通业相比要低得多,而且在分工形式上更多采用企业内分工的形式。这从另一个侧面说明,农业作为一个生命生产部门,其分工空间和分工程度要比其他产业低得多。

三是农产品流通的风险更大。(1)农产品生产和消费的分散性,使得每个经营者都难于取得垄断地位,但市场信息也更加分散,人们难以全面把握市场供求信息及竞争者、合作者的信息,信息成本以及交易成本因而上升;(2)农业生产的季节性强,农产品上市时难以在短时间内调节,导致市场价格波动大;(3)农产品的鲜活性使得农产品为平抑市场价格在区域间和季节间进行调节更加困难。这些都使农产品流通领域具有更大的经营风险,市场上的机会主义行为倾向增强,这将更多地导致道德风险与逆向选择,从而降低交易效率,对分工与专业化构成阻碍。

3.产品的同质性与分工约束

按照纳尔逊(Nelson,1970)的定义,商品可区分为搜寻型商品和经验型商品。人们可以在选购之前通过检验而获得搜寻型商品的质量特征信息;而对于纯粹的经验型商品,人们只有通过使用才能度量出其品质。对于农产品而言,人们虽然可以对同种产品的外形、大小等特征进行观察,但其具体的口感与质量只有在食用后才能够知道,而其对健康的长期影响也许是永远无法知晓的,因而农产品具有一定的经验型商品特征。一般而言,如果经验型商品的销售者或生产者不能从其对声誉的投资行为中获取好处,他就缺乏足够的动力向市场提供高质量的经验型商品,结果低品质的商品将会把高质量的商品驱逐出市场,从而出现“柠檬市场”,进而约束分工。但当对商品内在质量特征的了解成为必要时,市场竞争总会产生出新的可以降低度量成本的制度安排。在不考虑政府或其他第三方强制执行契约的情况下,只要有生产者或销售者与消费者之间的重复性博弈,通过经验型商品的价格贴水、树立品牌等方式都可能保证高质量商品交易的正常进行。因此,在农产品交易中树立品牌应是保证高质量农产品正常交易的重要制度安排,但事实上农产品品牌远少于其他产品。其原因就在于农产品的同质性。由于农产品的同质性,同种农产品在外形上的差异很小,又难以像工业品那样在产品上进行标记,因而人们很难将不同产地、不同品质的同种农产品区分开来。在农业企业的规模都很小、市场上的总交易量很大的情况下,一个为其产品建立品牌的企业要阻止其他企业冒用它的品牌,势必要花费极高的排他成本,以至于它无法承受。换言之,对于一个农业企业而言,树立品牌可能是得不偿失的,但对一个工业企业,这可能要容易得多。假定一家农业企业要使树立品牌变得可行,那么这家企业就必须变得很大,实行纵向一体化,使农产品的生产、加工、包装及销售全部过程在企业内部完成,并在销售中采取连锁经营、定点销售的方式来杜绝假冒行为。当然,上述过程也或许可以在一个利益关系密切的企业集群内完成①。而这又是企业内分工,社会分工在这里依然难以深化。

(四)组织特性与分工限制

当一个成员为其团队工作, 而工作的成果同时取决于投入的努力和不由主观意志决定的各种客观因素,且两种因素对雇主来说又无法对此完全区分时, 就会产生参与成员的败德行为(moralhazard)。考虑这样一种情况:团队在给每个合作成员支付报酬, 要费很多成本去弄清每个农民提供的劳动的质量状况,而这些劳动的品质属性又必须是通过仔细观察后才能获得,或者说要了解这些信息所需付出的成本(监督或计量成本)变得惊人以至于极不经济。又假设每个参与者可以不计成本来控制自己所提供劳动的质量,这表明,农业组织中成员之间的信息分布是不对称的。这必然会引起道德风险。考虑到农业的产业特性,上述情形将更为严重。由于农业活动是通过利用有构造的生命自然力进而利用其他自然力的活动②,意味着农业活动是一种以生命适应生命的复杂过程, 并且这一不容间断的生命连续过程所发出的信息不但流量极大,而且极不规则,从而导致对农业的人工调节活动无法程序化。工业活动可在严密分工基础上实行大规模的机械性协作,可以通过集中化、标准化、专业化、规格化等方式进行组织,并在此基础上比较准确地进行劳动计量,相应地监督成本较低。但农业活动的主体必须根据生物需要的指令来做出有效的“现场”反应,其复杂性与不确定性使得它难以与生产的标准化、规格化、定量化相适应,由此引致劳动考核和报酬的计量难以做到精确。可以认为, 农业活动的可监督性是极其不足的。由于考核的难度,会导致不同生产环节的主体的讨价还价——最终谈判、考核、监督和协调的交易费用过高, 这足以抵消专业化分工所带来的生产效率改进收益,即基于“公共领域”带来的分工监督考核协调成本过高所导致的管理成本过高,抑制了农业纵向生产环节分工的预期收益。如果说播种与收割在一定程度上可以通过专业服务组织进行外部交易的话,那么其他农艺活动因其计量的困难也难以进行市场分工。在分工困难的情况下, 农业生产中技术进步的空间相对工业来说要小,从而供给能力易受到限制。

三、迂回经济、资本替代与劳动排斥

(一)迂回生产空间:农业的有限性

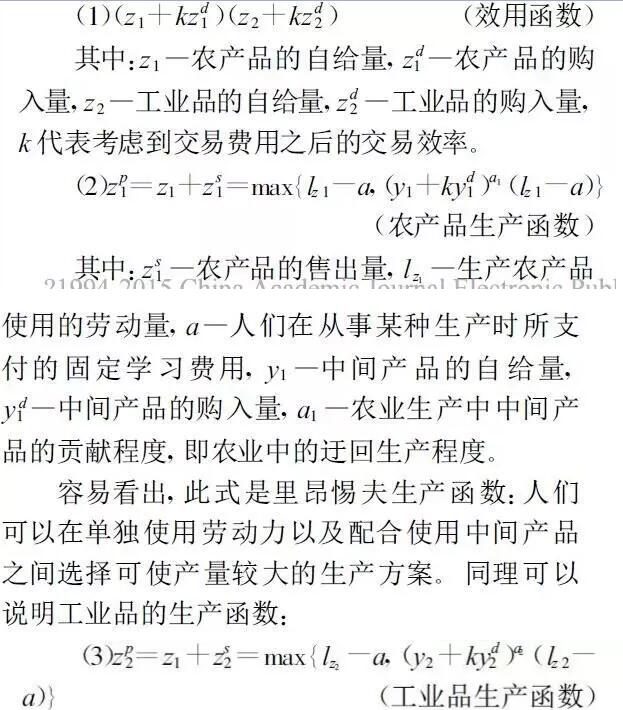

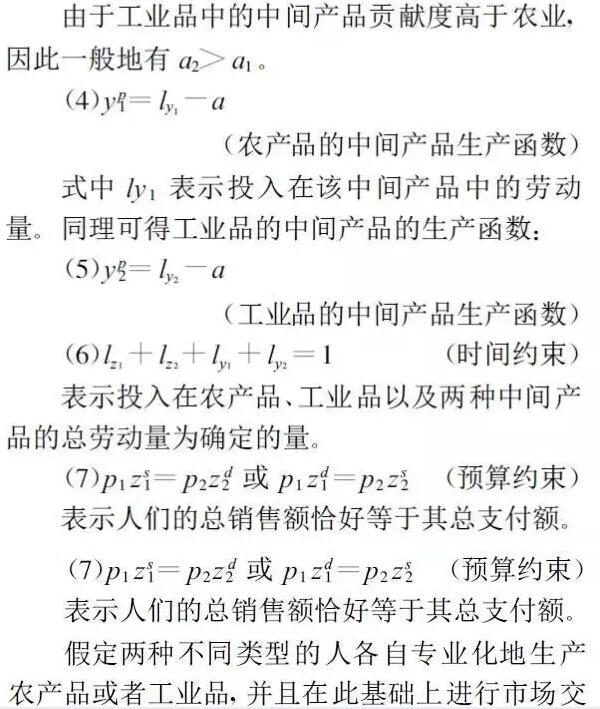

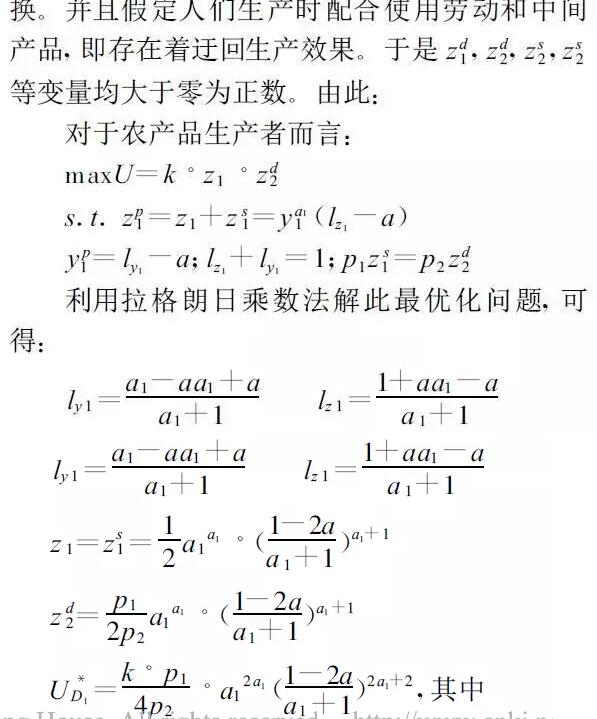

通过迂回生产,加长迂回生产的链条,可以获得迂回经济(杨小凯、张永生,2003)。迂回化经济效果包括三种类型:一是下游产品的全要素生产力随着投入下游产品的上游产品的数量增加而增加,如粮食产量可能随施肥量的增加而提高;二是下游产品的全要素生产力随着投入下游产品的上游产品的种类数增加而增加,如生产粮食,同时投入化肥和农药, 要比只投入化肥时的产量高;三是最终产品的全要素生产力随着迂回生产链的链条个数增加而增加(此类可理解为专业多样化的发展)。然而,农业不是一个存在明显迂回经济效果的产业。高帆和秦占欣(2003)利用超边际分析方法构建了一个新兴古典经济学的数学模型,证实了农业中的迂回生产程度及中间产品使用远低于工业。下面是其证明模型的一个简化。假设在一个经济系统中每个生产者—消费者可以生产农产品(Z1)和工业品(Z2),而且必须同时消费工业品和农产品,则有下列函数关系:

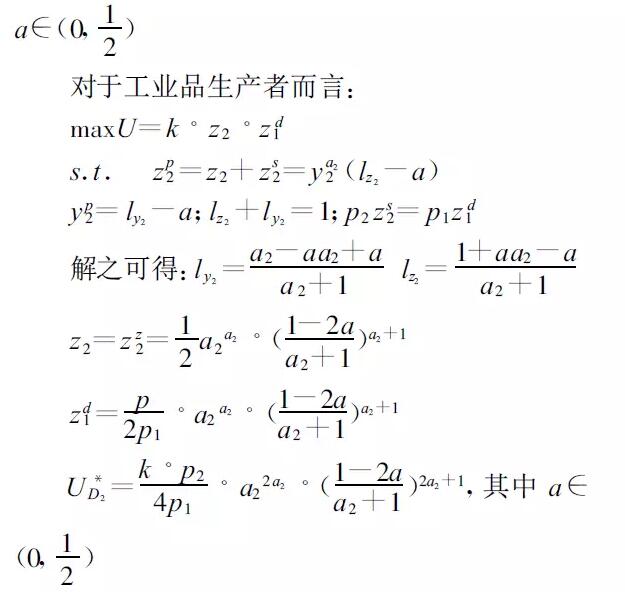

观察两个解,可以令p2/p1=t,t代表工农业两种最终产品的价格比或者是工农业产品价格剪刀差的比价。并假定,随着市场中价格体系的逐渐完备,t对于工农业生产率水平差距的影响不断减弱甚至趋近于1。因此可以抽象地认为:

由此,在交易效率k为确定的量时,工农业的人均真实收入与它们采用中间产品的程度,即迂回生产程度紧密相关。更进一步地,由于前一节所分析的农业的市场特性,可以认为工业品的交易效率要高于农产品的交易效率。因此,工业的生产率高于农业不仅在于它的市场组织优于农业,而且其分工组织也优于农业。

(二)农业迂回生产中的资本替代与劳动排斥

扬格(1928)认为,产业间的不断分工和专业化是收益递增实现过程的一个基本组成部分,而间接或迂回生产方式是实现产业间不断分工与专业化的手段。因为采用迂回生产方式就是要使用生产出的生产资料或资本品的服务以及土地和劳动的服务来进行生产。因此迂回生产方式又是由相互需求, 即由这个生产过程与前一个生产过程和后一个生产过程的供给与需求决定的。在这种供给与需求的相互作用之下,产业发展的链条延长了,就业机会也随之增加。然而, 由于农业生产受产品性质制约,产业链较短,以资本增殖的迂回生产空间相对有限,于是农业效率的提高不得不依赖通过购买机器从工业“进口”分工经济和迂回生产效果。由此使得农业领域的迂回生产表现出两个特点:一是资本替代与劳动排斥。农业效率的提高依赖于从工业引入分工获得好处,其中,实现迂回经济的关键是投入中间品(机器),而这一过程是资本替代劳动的过程,因此,农业的分工深化是一个不断排斥劳动的过程。一方面,通过引入迂回生产方式改善农业效率是农业资本集约程度不断提高的过程。早在十九世纪60年代中期,美国平均每个农场拥有1.4台拖拉机,0.9辆卡车和1辆以上的汽车,大田作物和供加工用水果蔬菜的主要农作环节都实现了机械作业,1940年,美国商用性肥料施用量936万吨,1977年增加到5162万吨以上,化肥和农药的质量在不断提高。普遍采用机械化经营和节约劳动型的技术,这使得美国农业逐渐成为一个高资本密集型的产业。在1989年,农场平均资产总额为447827美元,而中型农场平均资产总额达到810318美元①。在日本,迂回生产使农业的资本集约度大大提高,每10小时装备的固定资本由1960年的825 日元提高到1990年的18201日元,每10公顷装备的固定资本由1960年的3314千日元提高到1990年的24412千日元,农机资本与固定资本的比例由1960年的17.6%上升到1990年的33.6%。①另一方面, 中间品投入的增加会不断排斥农业中的劳动。在美国,尽管农业的总投人水平相对稳定,但是其投入结构已发生了很大的变化。一个基本的趋势是通过资本和中间产品替代劳动力来降低生产成本。劳动力成本的份额由1948年41%降至1993年的23%,而资本份额则由1948年的9%增至1993年的28%。中间产品投人的份额大致占农业总成本的50 %左右,并每年以1.3%的速度增长,其中,农药消耗量以年均6.1%的速度增长,种子、饲料和牲畜购买的增长速度为2.2%,肥料为1.7%,能源投人为0.8%(USDA,1997)②。二是就业机会的非农化。以生产粮食为例(姚寿福,2004),假定生产粮食的方式有三种,一是仅用劳动生产,二是用劳动和锄头生产,三是用劳动和拖拉机生产。若只用劳动生产粮食,则生产粮食的效率肯定很低,生产中也没有一点迂回性, 因此也不可能创造就业岗位;若用一种工具即锄头生产,则效率比第一种生产方法会有所提高,这时生产的迂回程度也提高了,即先生产锄头,再用锄头生产粮食,或者是一个人生产锄头,另一个人生产粮食,如果市场规模足够大(或交易效率足够高),这两个人就会以分工方式生产粮食或锄头;若用拖拉机生产粮食,则生产粮食的产业链条更加长了,迂回程度也更高了,因为生产拖拉机需要机床等设备,因此首先要生产机床, 再生产拖拉机,然后才能生产粮食。因此,仅用劳动生产粮食,则只有一个人就业;用劳动和锄头生产粮食就可以使两个人就业;用拖拉机生产粮食则至少可使三个人就业。当然,机床的生产又需要原材料的供给;而拖拉机、机床等的使用又会产生对维修、油料等服务业的需求,从而不断延长、创造就业的链条。可见,农业通过迂回生产实现分工经济所带来的就业机会大多属于非农产业,从而农业的分工深化也是一个不断分离就业机会的过程。正因为如此,在世界所有国家,农业的就业份额普遍表现为不断下降的趋势。

四、进一步的讨论:农业分工深化与效率改善的途径

1.由于农业的产业特性(涉及到生命特性、季节特性、产品市场特性以及生产组织特性)严重地约束着农业分工及其深化。因此, 通过寻求改变或者部分改变农业的产业特性,可以改善农业的分工效率。途径之一:发展设施农业。传统农业中的复种技术提高了土地的利用效率,也在一定程度上解决了农业就业的非连续性问题。而现代设施农业以类似工厂化的生产将农作物的生产时间进行改变, 则大大提高了农业生产的时间紧续性。这既有利于减低因季节性导致的分工协调费用,同时也保证了提供有效的持续就业机会。

途径之二:改变产品特性,提高产品多样性。一是将农业的生产功能从农产品生产拓展为原料农业、景观农业及休闲农业。鉴于农产品鲜活易腐性所决定的市场半径约束、食物性农产品低需求弹性所决定的市场容量有限性,应大力发展非食物性农产品(如花卉、药材以及其他原料性产品)及出口农产品的生产。二是提高产品多样性。在粮食加工业中,以专用粉为例,日本有60多种,英国有70多种,美国有100多种,而我国仅有20多种;食用油方面,日本专用油脂达400种,而我国仅几种③。

途径之三:增加中间品的投入。鉴于农艺活动的分工必然引发监督考核协调成本问题,应该适当引进迂回生产,加大对农业的中间品投入,以取代那些监督协调成本较高的劳动。农业生产中中间产品的采用大致上可以分为两类:一是物质型,即主要通过更多采用机械、化肥、良种、薄膜、除草剂等工具性中间产品;二是知识型,即主要通过更多培养专业技术人员、提高农民生产技术及知识含量等途径,以使智力性中间产品趋于增加(高帆、秦占欣,2003)。2.由于农业效率的提高依赖于通过购买机器从工业“进口”分工经济和迂回生产效果, 而农业应用迂回生产又必然导致劳动排斥与就业机会的非农化。因此,一个基本的战略选择是加大农业劳动力非农转移的力度。首先是劳动力转移的渠道。重点在于中小城镇,因为大城市随着产业升级与就业门框的不断提高,导致了对低技能劳动力的排挤。其次是劳动力转移的空间。应该适当鼓励劳动密集型产业的发展,从而提高就业机会与就业容量。再次是农业劳动力转移的能力。拓展农村劳动力转移的渠道与就业空间,有赖于农民职业技能与人力资本的提升。应建立以就业能力为主旨的农村教育体系, 强化职业教育,提升农民的人力资本与就业能力。

3.毕竟农业的产业特性无法从根本上改变,因此农业分工的有限性及其迂回生产的不足成为必然,从而使得农业效率改善的速度总是低于非农产业。而农业劳动力转移又具有滞后性,所以农村剩余劳动力转移同样不能完全解决农业效率提高与农民收入增长问题。因此,在转移农村剩余劳动力的同时,应该考虑对从事农业的人口进行补贴的计划。以美国为例,1960年美国农业人口比重就已下降到10 %以下,但是,在1970年以前,农业人口人均收入一直远低于非农业人口人均收入。直至70年代,美国通过保护农业法案,以目标价格为标准实施“差额补偿”和补贴储藏计划等方式对农民收入进行保护,农业人口收入与非农业人口收入差距才明显缩小。事实上,补贴已成为发达国家农民收入的重要来源。据统计,美国和欧洲经济共同体提供的补贴占农民收入的1/3~1/2。在日本,农民得到的补贴是农业本身产值的2倍,瑞士则高达4倍①。发达国家的农业已成为“反哺性”产业。所以,对中国已经开始实施的统筹城乡发展战略,必须强化“工业反哺农业、城市支持农村、财政反哺农民”的政策导向,加快农业向“反哺性”产业转变。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《贵州社会科学》2008年01期

(扫一扫,更多精彩内容!)