乡村重构与伴随全球化和城市化而引起的乡村衰退有关。乡村地区社会经济形态和地域空间格局的变化,需要当地参与者对其过程及结果做出响应与调整。近年来,乡村重构日益成为国内学术界关注的热点领域。乡村重构是一项系统工程,而中国的特殊国情更加剧了乡村重构的波动性和复杂性。在构建乡村重构的理论框架基础上,探讨中国乡村空间重构、经济重构、社会重构的实现路径,提出未来乡村重构研究需重点关注的内容,进行批判性分析和讨论,以拓展乡村地理学的研究领域,指导中国乡村重构的实践。

1、乡村重构的理论框架

乡村重构的概念内涵

乡村地域系统是在一定乡村地域范围内,由自然禀赋、区位条件、经济基础、人力资源、文化习俗等各要素交互作用构成的具有一定结构和功能的开放系统。从结构上来讲,自然资源、生态环境、经济发展和社会发展等子系统构成乡村地域系统的内核系统;区域发展政策、工业化和城镇化发展水平等构成其外缘系统。

乡村地域系统的发展和演化任何时候都发生在由自然、生态、经济、社会等子系统构成的内核系统和外缘系统的相互关联、共同作用的框架之内,乡村重构应基于提高经济效率、维护社会公平、保护生态环境、实现资源可持续利用的价值取向和目标定位,统筹产业培育与人居环境建设,统筹服务均等与社会发展主体能力提升,统筹生态保育与文化传承,以促进乡村地域“自然—生态—经济—社会”系统的全面发展和“生产—生活—生态—文化”功能的综合提升。

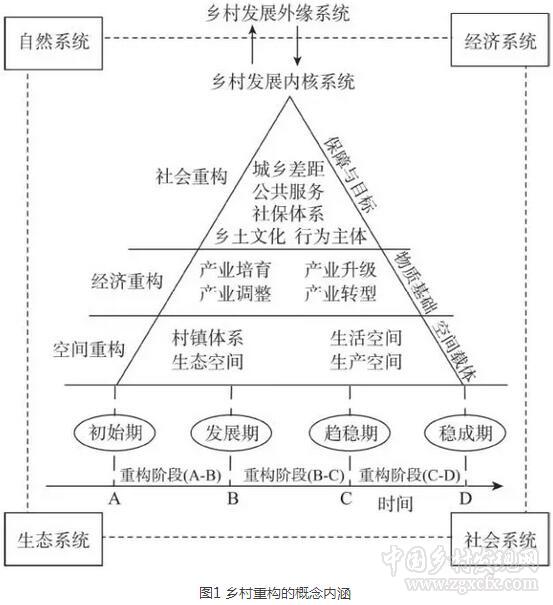

乡村重构与乡村发展转型内涵相似但又有所差异。乡村重构强调对系统要素、结构和功能加以人为干预和调控,完成乡村地域系统由非良性状态向良性状态的质转变,或者通过量的累积实现乡村地域功能提质升级的过程。乡村重构是实现乡村发展转型的过程,而乡村发展转型是乡村重构的结果。乡村地域系统内外发展要素的相互交织和各子系统的综合作用,使乡村重构表现出综合多维性和时序演进性的特点(图1)。

图1 乡村重构的概念内涵

(1) 综合多维性。乡村地域系统的发展以社会经济的变迁为主线,乡村地区社会经济的演化,必然会改变其空间载体——土地的利用方式和配置格局,从而引起乡村空间的重构。因此,乡村重构的内容包括空间重构、经济重构、社会重构3个相辅相成又相互制约的维度。以培育乡村发展社会行为主体、完善公共服务和社会保障体系、传承乡土文化、缩小城乡差距为内涵的社会重构是乡村重构的最终目标;空间是社会经济活动的载体,通过重构村镇等级体系、优化乡村“三生”空间格局,可为农业适度规模经营和非农产业发展提供空间场所,为人居环境的提升和公共服务设施的完善创造必要条件。

(2) 时序演进性。受多重要素的综合影响,一定区域的乡村重构在某个时段可能会出现波动起伏,呈现出一定的动态变化性和时序演进性。一个完整的乡村重构过程通常由初始期、发展期、趋稳期、稳成期等不同阶段组成。在乡村重构过程的不同阶段,各有其典型特征和作用机理,可基于对不同阶段重构特征和时序演进规律的把握,通过社会行为主体的人为干预助推乡村重构全过程的实现。

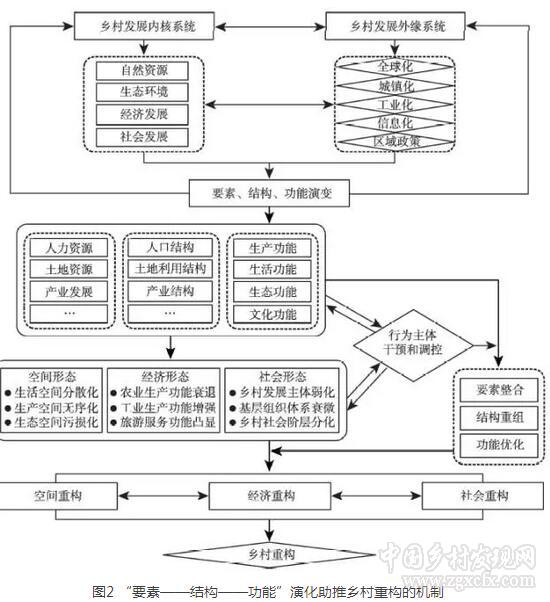

乡村地域系统“要素—结构—功能”演化助推乡村重构的机制

农村人口的持续流入是城镇化快速推进的主要动力之一。乡村空间形态呈现生活空间分散化、生产空间无序化、生态空间污损化的态势。乡村产业出现非农化与多样化态势。部分乡村利用毗邻著名风景区或城市边缘的区位优势,依托原生态的自然景观、丰富的农事活动发展乡村旅游产业,生态功能和文化功能日益凸显,乡村地域的生产功能从传统单一的农产品生产逐渐向工业、休闲服务业等多功能演化。乡村劳动力的持续单向流出改变了乡村的人口结构,造成乡村地区人口老龄化趋势明显、乡村发展各类人才缺乏等问题。

受城乡发展要素流动、市场经济价值主导、生产工具革新、现有制度和政策体系影响的共同驱动,中国广大乡村地域的“要素—结构—功能”发生演化和变异,深刻改变了乡村地域的空间格局、经济形态和社会关系,通过对系统要素的整合、结构的重组和功能的优化,实现乡村空间重构、经济重构和社会重构,为推进新型城镇化、农业现代化和城乡一体化的国家战略搭建新平台(图2)。

2、乡村重构的实现路径

空间重构

乡村空间重构,即通过优化镇村空间体系,重构乡村生产、生活、生态空间格局,实现乡村地域空间的优化调整乃至根本性变革的过程。

(1) 建立统筹城乡的镇村空间体系。依据镇村发展规模、空间分布、地域功能、交通干线网络,构建镇村空间集聚轴线和结构网络,形成中心镇——重点镇——中心村(社区)三级乡村聚落体系,加强乡村地域系统在空间上、功能上的有效衔接和相互支撑。

(2) 重构村落内部生产、生活、生态空间格局。针对农村居民点用地“散、乱、空”的现实状况,优化重构宜居适度的乡村生活空间。针对农业土地经营的细碎化现象,为土地规模经营和农业生产基地的建立提供空间场所;针对乡镇企业布局无序、规模分散弱小的特点,优化重构集约高效的乡村生产空间。

经济重构

以产业培育为核心重塑乡村经济发展新动力,是乡村重构亟待解决的根本性问题。充分利用和吸收新的经济发展要素,深化农业农村政策制度改革,创新农村产业经营管理方式,改造活化乡村传统产业、积极培育乡村经济新业态是乡村经济重构的必由之路。

(1) 改造活化乡村传统产业。改造活化乡村传统产业应突出重视现代农业产业体系建设,优化农业产业结构、品种结构、品质结构,加快农产品市场信息体系、质量标准体系和检验检疫体系建设。

(2) 积极培育乡村经济新业态。乡村产业的培育应立足于城乡地域系统的差异和乡村地域的多功能价值,积极探索农业与互联网产业、旅游休闲、教育文化、健康养生等深度融合,推进养老产业、养生产业、生态旅游产业等乡村经济新业态。

社会重构

城镇化的推进、工业文明的冲击以及近年来“迁村并居”的实施,使赖以维系中国传统乡村社会的村落文化、熟人社会、宗族关系被打破,乡村社会发展面临基层自治组织衰微、乡村发展主体弱化、文化记忆符号消失等问题,以地缘、血缘、亲缘为纽带的传统乡村治理结构面临解构。

(1) 完善乡村组织治理体系,培育新型乡村发展主体。乡村社会重构的实现有赖于充分发挥村民治理主体的自治功能,促进村委会自治组织、经济行业组织、社会中介组织、基层公共服务性组织、群众团体等农村多元化组织结构体系的形成,以弥补国家行政干预范围过窄造成的管理真空。

(2) 保护特色乡村文化景观,提升乡村文化功能。文化景观的形成受自然环境、生产方式和社会文化等多重因素的影响,彰显着乡村地域的文化传承功能。以传统聚落为核心保护特色乡村物质和非物质文化景观,是保护地域历史文化脉络、传承乡土记忆和“留住乡愁”的重要途径。

3、研究展望

未来地理学界对乡村重构的研究应重点关注以下几个方面的内容:

(1)长时段、多尺度乡村重构的过程和格局研究。乡村重构具有时序演进性的特征,对乡村重构过程和格局的研究应基于要素流动、结构优化、功能演化的视角,探究典型区域、县域、镇域、村域等不同时空尺度乡村重构的空间特征和动态变化,揭示不同时空尺度乡村重构的地域差异规律和时序演化规律。

(2)乡村重构动力机制和作用机理研究。不同地域、不同时段影响乡村重构内外部因素的作用方式、作用强度差异明显。从乡村地域系统的要素、结构和功能视角,剖析影响乡村重构的内源性因素、外源性因素、主导性因素、基础性因素,诊断影响乡村重构的主控因子和动力机制,探明内外部相关要素间相互作用的规律和方式,对比分析不同时空尺度乡村地域系统的重构过程及其影响因素与作用机理之间的关系,归纳梳理乡村重构的一般规律和作用机理。

(3)不同类型乡村重构模式研究。乡村重构的模式即从乡村地域系统发展的动力机制和主导功能出发,对能够反映系统要素作用规律、经济运行方式的具有鲜明特征的、相对稳定性的重构路径的理论概括。

(4)乡村规划技术体系和标准研究。现实中农村居民点体系调整、产业发展、公共设施配置之间的衔接性和互补性有待提升,亟需加强管理学、社会学、建筑学等多学科的融合研究,研制不同地域类型、不同发展阶段的乡村规划体系的编制技术和标准。

(5)乡村重构政策和制度创新研究。乡村空间、经济、社会的重构直接或间接地涉及到户籍、土地、金融、社保等一系列资源配置制度和宏观政策环境的匹配和安排。以优化城乡资源要素配置、促进生产要素的有序流动为出发点,加强对乡村重构的制度链条和政策保障体系研究,重构乡村社会经济的政府干预框架。

(6)全球化对中国乡村重构影响研究。中国乡村正在不断地被溶入到全球社会经济网络。全球化背景下生产要素的重新配置对中国乡村的经济、社会、文化等产生了深刻的影响,有必要充分认识全球化对中国乡村重构的影响并加强相关研究。

4、结论与讨论

结论

(1)快速城镇化进程驱动乡村地域系统“要素—结构—功能”的演变助推中国乡村重构。受乡村地域系统内外部诸多因素的综合作用,乡村重构呈现为复杂的非线性过程,具有综合多维性和时序演进性的特点。

(2)广大乡村地域经济形态、空间格局和社会关系的重大变化及其对乡村可持续发展带来的一系列挑战,亟需通过对系统要素的整合、结构的重组、功能的优化,实现乡村空间重构、经济重构和社会重构。

(3)为解决城乡转型发展进程中乡村地域系统面临的现实困境和服务于当前国家重大战略需求,亟需从乡村重构的过程和格局、动力机制和作用机理、重构的模式、规划技术体系和标准、政策和制度创新、全球化对乡村重构影响等方面加强相关研究。

讨论

(1) 重新审视乡村重构的价值取向和目标定位。乡村重构是一项涉及多方面内容的系统工程,重视人的价值存在、满足人的实际需求是乡村重构的核心目标,文化功能、生态功能是乡村地域系统有别于城市而具有的独特价值和魅力。乡村重构的实践应以服务于人的实际需求为导向,以实现乡村地域系统的结构最优化和功能最大化。

(2) 理性看待土地资源配置的经济价值、社会价值和生态价值。考虑到“候鸟型”的农村劳动力转移以及农村集体土地依然承担着农民的基本生活保障和居住需求功能的现实,如何平衡农村土地的经济价值和社会保障功能?在关注土地资源配置的效率和经济价值的同时,应理性看待土地资源的社会保障价值和生态服务价值。

(3) 科学评估工商资本下乡的社会、经济和资源环境效应。地方政府在招商引资和产业选择上,应着眼于企业对农户增收的带动作用和对当地经济发展的引领作用,科学评估工商资本进入的社会、经济和资源环境效应,并探索建立农户与企业公平合理的利益联结机制。

作者简介:龙花楼,博士,研究员,中国科学院地理科学与资源研究所博士生导师,中国土地学会青年工作委员会主任,主要研究方向为城乡发展与土地利用转型;屠爽爽,中国科学院地理科学与资源研究所 博士研究生,研究方向为城乡发展与土地利用转型。

中国乡村发现网转自:《地理学报》2017年4月第72卷第4期

(扫一扫,更多精彩内容!)