一直想写一篇关于农村的文章

思考着用哪个视角切入呢?

农村媳妇儿的有了,农村博士的有了,普普通通农民的也有了...

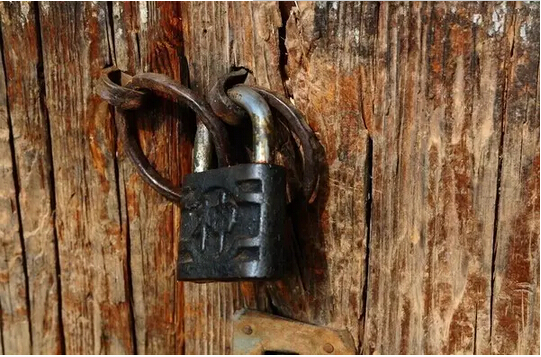

说一个关于“锁”的小物件吧

就是很普通的那种,几块钱一把,也算是铁将军把门吧,这种锁简单朴实,就像千千万万的农村人一样。在农村,如果要出门的话,一般就会用锁把门锁上。

这次春节回老家,发现越来越多的门被永久性的锁了起来,房子的主人离开的原因有很多种:有的是因为国家生态移民政策的引导,大量的村民陆陆续续的搬到了山下,有的在城里安家落户,有的老人则被远离老家的子女接到了身边享福,更多是老人离世后房子也就被锁了起来,旧房也就被抛弃于此,只留下了那把孤零零黑色坚固的铁将军在那把守着“人去房空”的房门,坚守着它最后的一班岗。

自然的力量

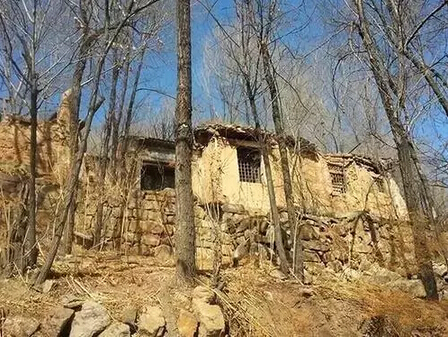

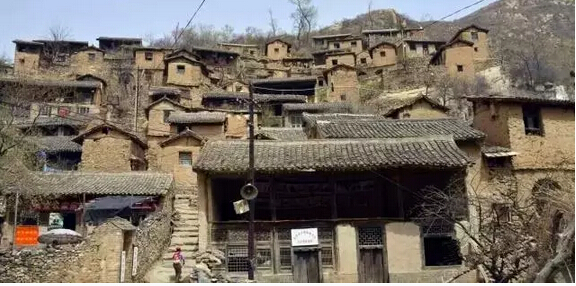

姥姥住的是清朝时期的祖宅,由于在深山里,上山不方便,在山脚下建了新村,整个村子就都是铁将军把门了。几年不去,房子塌了几座,还有的被村民拦着养羊,树上的枣儿,还有梨儿,核桃,都没有人去管,任他春秋冬夏,成熟了,落地了。

村中央的戏楼,因年久失修也坍塌了半边。旧时用来唱社戏,那时候村里没有其他娱乐设施,戏楼便成了村里唯一的娱乐场所,看戏成了村里最好的娱乐方式,每到唱戏的时候生活似乎也会闹得红火,上了年纪的老人们应该依稀还记得那种热闹的场景。

当年的孩童们也都长成了爷娘,戏楼再也不被需要。衰老的驻立在那片曾经属于它辉煌的阵地上,似乎还在回想着当年的精彩。

晚上兴许还能听见山鸡的叫声,或许还有什么野猪、豹子之类,慢慢的一个热闹的村落就被自然给吞没了,渐渐的隐匿于山林中。

姥姥活到90岁,也算是高寿,把铁将军打开,老房子里拿出的物件都是古董——大煤油灯,大油伞。

经济

随着着城乡一体化建设,大量的年轻人走出大山,远离老家去城市追求自己事业与生活,家里的老宅子已然不能吸引他们,越来越多的年轻人结婚的时候要求在城里有套楼房,村里盖的安置房是算不得的,尽管也是地暖,网络,在北京也算得上豪宅。依然被人嫌弃。大家都去县城买房了,村里的宅子又空了些,加上有子女读书到省城,到更大的城市,老人跟着去照看孩子,或许就留下不常回来。只有在村里办事的时候,才会热闹起来。

人

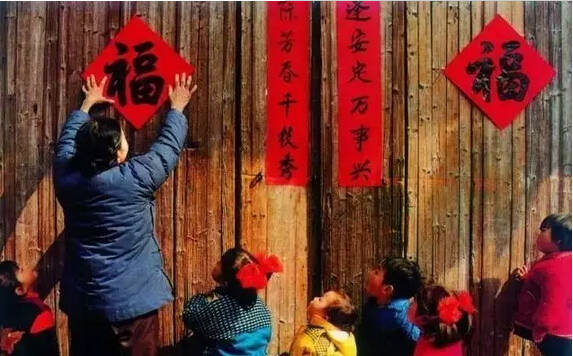

过年了

农村过年过的是人,主要是老人和孩子

有了孩子热闹,有了老人就团圆

眼见着村里七八十岁的老人每年少几位,老屋原来几世同堂,热闹非凡,老人去了,大家凑在一起过一两次,渐渐地兄弟姐妹们就各自过节懒得回来,于是,一幢老宅就只剩了每年贴的对子和一把锁。曾经热闹的村庄因为人的减少而逐渐变得凋敝。缺少活力村子,虽然守着好空气,好环境,人们依然早早的就得些慢性疾病,也许跟心情和环境也有关系吧。

总结

年轻的时候,回农村总透着一些不耐烦,总觉着村里容不下自己的梦想,想着老家年复一年都是一个样,渐渐年长,带着孩子回家,发觉父母亲老了,村子渐渐变得破败,人也越来越少,却开始对家乡有了思念和牵挂,看着年迈的父母我的心里很复杂,不知道未来等我们年老的时候,有几个邻居可以串门,聊天,吹牛,亦或者是只有一把把孤独的锁,诉说着陈年往事...

作为一个外来的媳妇,很客观的直面这些变化,甚致因为可能无力去改变现状,而感觉有种其名的心痛,在这片曾经养育了我的爱人,以及他的祖祖辈辈的那些亲人的土地,难道就这样消亡了吗?对于一个热爱家乡土地,长期奔波在各个土地规划的专业人士来说,改变这种状况的唯一途径就是,打开这些锁住的房门,重新规划这片土地,通过对人、地,经济等要素的有效融合,重建更适合人们的居住条件的房屋,重新让这里焕发生机,这将是我们这代人对长辈对这片热土最好的回馈吧!

作者简介:苗利,毕业于清华美院环境艺术设计专业,长期专注于旅游地产、农业公园、农村产业规划等方向规划设计的研究。她出生于内蒙,嫁到山西是个外嫁的80年后媳妇,出于对老公山西农村老家的一份浓浓的情感,她以一个规划师特有的那份对农村真挚细腻的情感,以隽秀的文笔道出了现在农村现状以及对未来农村产业的一些看法。

中国乡村发现网转自:你农我农

(扫一扫,更多精彩内容!)