这支被寄予去库存众望的农民工队伍,购买力和购房欲望又究竟如何?

中央经济工作会议在布局2016年经济工作时称,通过推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,作为去库存的一个方向。新市民是农村进城务工人员、城市下岗人员和兼职的异地在校大学生等群体的集合。为鼓励农民工进城购房,已经有超过50个城市发布了专门针对农民工进城购房的补贴优惠政策,其中主要为三四线城市。

这支被寄予去库存众望的农民工队伍,购买力和购房欲望又究竟如何?

根据国家统计局公布的《2015年农民工监测调查报告》显示, 2015年中国农民工总量为2.77亿人,在务工地买房的农民工占比为1.3%,比重上升了0.3%。同时,乡外从业回家居住、租房比例均上涨了0.7个百分点,占比分别为14%、37%。

而在中国社科院此前发布的《中西部工业化、城镇化和农业现代化:处境与对策》一书中也显示:66.1%的农民工到了一定年龄就会回乡。

不过,农民工到底能否承担得起买房的经济压力呢?国家统计局调查显示,2015年农民工人均月收入3072元,虽然比上年增加208元,增长7.2%,但是增速却回落了2.6个百分点,尤其是农民工密集的制造业、建筑业,农民工月均收入增速分别比上年回落6.7、4.4个百分点。

中国农民工的平均年龄是38.6岁,以此来算,他们中大多数人的孩子都是初高中的年纪。对于他们来讲,比买房子更重要的,是每个月给子女的生活费、学费和老人的赡养费。

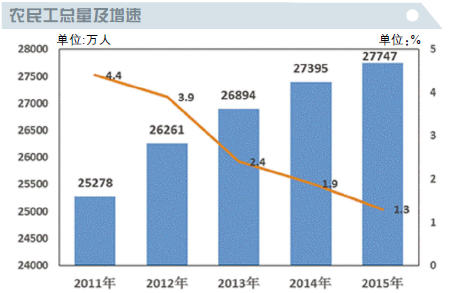

农民工外出意愿的降低,使得近年来农民外出务工人数持续下降,出现了一种“逆城镇化”的现象。根据国家统计局调查结果,2012年~2015年农民工总量增速分别比上年回落0.5、1.5、0.5和0.6个百分点。

跨省流动减少

54.1%农民工返乡就业

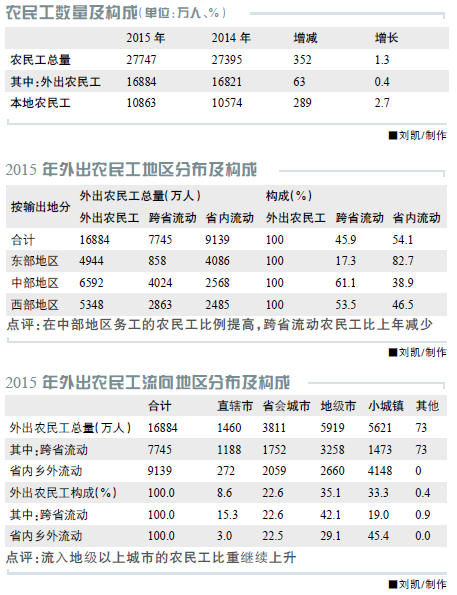

数据显示,农民工跨省流动数量在减少,相比去省外打工,更多农民工喜欢在本省内流动或者返乡就业。

国家统计局调查结果显示,2015年外出农民工为16884万人,比上年增加63万人,增长0.4%,这是2009年以来的最低增速。而2010年外出农民工新增数量高达802万人,增速5%,2015年已不到彼时的1/10。其中,2015年跨省流动农民工7745万人,占比45.9%,比上年减少122万人,下降1.5%。这是2010年以来跨省农民工数量首次出现减少。2009年,受全球金融危机影响,当年跨省农民工数量也曾出现过下降。

分区域看,2015年,东部地区外出农民工17.3%跨省流动,比上年下降1个百分点;中部地区外出农民工61.1%跨省流动,下降1.7个百分点;西部地区外出农民工53.5%跨省流动,下降0.4个百分点。

外出农民工中,54.1%的人选择在省内流动。相比外出农民工增速的下降,本地农民工增速在增加。2015年,本地农民工10863万人,比上年增加289万人,增长2.7%。本地农民工占农民工总量的39.2%,所占比重比上年提高0.6个百分点。

中国社科院农业所研究员李国祥认为,当前农民工愿意回乡工作,表明城乡差距、沿海内地区域差距在缩小。根据国家统计局调查结果,2015年,在东部、中部、西部地区务工的农民工月均收入分别为3213、2918、2964元,中部、西部地区农民工月收入与东部沿海相差不到300元。“现在,农民在家乡不只是有务工收入,而且还有宅基地、承包地等收益。农民的宅基地和承包地如果可以一次性转让获得补偿,还可以进城买房。”李国祥表示。

外出农民工增速的下降,使得整个农民工总量增速放缓。根据国家统计局调查数据,2015年农民工总量为27747万人,比上年增加352万人,增长1.3%。这是2009年以来的最低增速。2011年以来农民工总量增速就在持续回落。2012年、2013年、2014年和2015年农民工总量增速分别比上年回落0.5、1.5、0.5和0.6个百分点。

农民工偏爱大城市?流向县城以下小城镇不到10%

“十三五”规划纲要草案对下一步农民工加快转为城市市民做了部署,预计未来5年实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,到2020年,常住人口城镇化率达到60%。其中2016年要加快覆盖未落户的城镇常住人口,发展中西部地区中小城市和小城镇,容纳更多的农民工就近就业创业,让他们挣钱顾家两不误。而《国家新型城镇化报告2015》显示,2015年我国城镇化率为56.1%。根据2016年政府工作报告,2016年要加快农业转移人口市民化,深化户籍制度改革,放宽城镇落户条件。

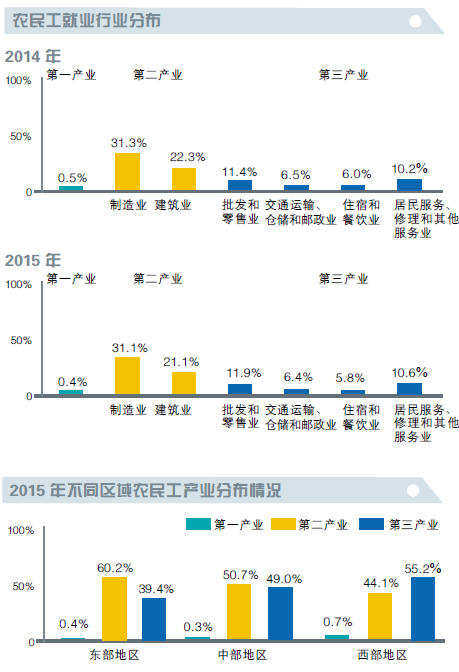

然而,现实则是相比小城市和城镇,农民工更愿意流向大中城市。

国家统计局调查数据显示,2015年外出农民工中,流入地级以上城市的农民工11190万人,占外出农民工总量的66.3%,比上年提高2个百分点。其中,8.6%流入直辖市,比上年提高0.5个百分点;22.6%流入省会城市,提高0.2个百分点;35.1%流入地级市,提高0.9个百分点。跨省流动农民工80%流入地级以上大中城市,比上年提高3个百分点;省内流动农民工54.6%流入地级以上大中城市,提高0.7个百分点。

国家发改委规划司司长徐林在4月19日《国家新型城镇化报告2015》发布会上表示,大城市吸引了大部分农民工,中国农民工的流向,真正在县城以下的小城镇的比例不到10%。“我们希望中国的一些中小城市能够发展起来,也希望农民工能够到这些中小城市去,因为中小城市的生活成本相比特大城市、大城市更低一些。”

但是现实则完全相反。徐林认为,大城市、特大城市聚集资源、聚集要素的效率更高,要素配置具有马太效应,总是往效率更高的地方配置。中小城市,特别是小城镇,发展的机会、就业的机会都少得多,这在很大程度上是由经济规律决定的。

“政府通过公共资源的配置来尽力改变中小城市和大城市间的差距,特别是在公共服务方面的差距,比如说教育水平、医疗水平,使得中小城市的宜居程度更好,这样能够增强吸引力,更多企业也愿意布局到中小城市。中小城市有了产业支撑,它的规模和吸纳人口会不断地增加。”徐林表示。

独立租房、购房比重上升

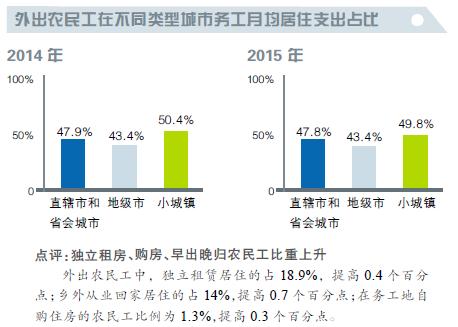

已在务工地购房及未来打算在务工地购房的农民工数量在增多。

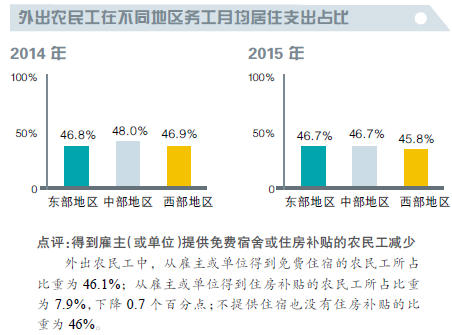

根据国家统计局调查数据,2015年外出农民工中,在务工地自购住房的农民工比例为1.3%,提高0.3个百分点;独立租赁居住的占18.9%,提高0.4个百分点;乡外从业回家居住的占14%,提高0.7个百分点。在单位宿舍居住的占28.7%,比上年提高0.4个百分点;在工地工棚居住的占11.1%,下降0.6个百分点。

国家统计局上海调查总队4月29日发布的关于外来农民工在沪购房意愿调查显示,近四成受访外来农民工有城市购房意愿,其中近一半打算在上海购房。由于受访农民工均在上海工作,有购房意愿的农民工首选上海(占45.4%),其余分别为县城或建制镇(占27.7%)、省会城市或副省级城市(14.1%,广州除外)、地级市(10.5%)、重庆(2.3%)。

此次专项调查受访对象来自上海16个区县578位外来农民工,他们平均累计在沪居住时间为8.7年,其中居住时间10年及以上的占38.6%.他们的居住方式以租房为主,占72.8%;居住在工棚或集体宿舍的占21.1%,自购住房的仅占5.4%,其他占0.7%。

调查显示,计划在上海购房的外来农民工,购房类型首选价值较低的小户型。据调查,有在本市购房意愿的外来农民工近六成选择价值在百万元以下的中小户型(60至90平方米)。而且,外来农民工在上海购房计划多为4年及以上的长期计划,占61%;1年内计划购房的仅占5%。由于上海房价高企,购房需要资金积累,且对外地户籍购房有缴纳社保年限要求,因此多数外来农民工在沪购房需要较长时间筹划。

据悉,这些在上海有购房意愿的农民工家庭平均年收入约9万元;家庭户均人口为2.6人,家庭结构较完整;平均累计在沪居住时间为10.8年,时间较长;户主平均年龄为35岁,处于年富力强的收入上升期。

而中国社会科学院对于中西部农民工的调查报告则显示,一半左右农民工不愿进城。这项“中西部农民向城镇转移意愿分布”调查数据显示,“很想”占11.83%,比较想占21.73%,“一般”占17.45%,“不太想”占24.82%,“完全不想”占24.13%。

另外,农民工不愿外出打工的前5位因素分别是:年纪大了(20.63%)、父母子女无人照顾(18.12%)、缺少技能(15.94%)、农活离不开(10.03%)、对城市不熟悉(8.93%)。其中,年纪大了而返乡是农民工市民化未完成的表现;父母子女无人照顾等问题都与城乡分隔的户籍制度有一定的关系;缺少技能、对城市不熟悉也和农村教育落后有着相当大的关系。

中国乡村发现网转自:中国房地产报

(扫一扫,更多精彩内容!)