分析中国古代社会重农抑商的原因和其影响,就能理解中国诸多社会现象的源头所在。

早期的中国社会并不重农抑商,相反我们的祖先很擅长经商。

夏朝时,位于河南北部的商族部落的人非常擅长做生意,商族的生意人遍布中原垄断了贸易,以至于人们把做生意的人都称为商人,商人从一个民族的名称演变成了生意人的代名词.

借助发达的贸易,商族人积累了大量的财富,修建了城市,普及了青铜,创造出中国最早的文字系统——甲骨文,以强大的国力推翻了夏朝的统治。

可以说,生意人(商人)才是中华文明的开创者,如果把夏商时代的商人消灭,我们可能会像美洲平原上的印第安人一样,一直过着半游牧、半农业的生活,只有文化而发展不出文明。

到了周朝,商族人虽然被推翻,周人也没有认为商人需要抑制,商人比农民地位低的想法。《周书》指出:农民不生产,就会缺乏粮食;工匠不生产,就会缺少器具;商人不经营,粮食、器具、资本这三宝就会断绝;管理山泽的人不生产,社会财物就会缺乏。

重农抑商是到了战国时代,才由商鞅变法正式确立,商鞅在变法时规定:

致力于农业生产,让粮食丰收、布帛增产的免除自身的劳役或赋税。因从事工

商业及懒惰而贫穷的,把他们的妻子全都没收为官奴。

商鞅提出重农抑商的时代背景是东周社会遭遇了马尔萨斯陷阱,在进行巨大的社会转型。各国的土地供应陷入停滞,大量的新增人口无法获得足够的土地来养活自己,引发诸侯国的社会动荡。

为了解决土地供应的危机。诸侯国之间的战争变得更加血腥,从春秋时代以抢夺土地和人口为目的的兼并战争,演变为以杀人夺地为目的的灭国战争。

这里建议大家先阅读这篇答案《为什么春秋时大国间的战争还是争霸战争为主,到了战国就转向更残酷的灭国统一战争?》。

只是意想不到的是,商鞅的重农抑商政策虽然暂时解救了秦国,却把中国从封建社会拖入了中央集权社会的泥潭,成为改变中国命运的转折点。

军国主义的“重农抑商”

秦国军队之所以能横扫六合,又在秦始皇统一后快速土崩瓦解,其根源就在于重农抑商政策,而暴政是重农抑商的必要手段。

以下并不是指责“商鞅太笨,我干更好”的上帝视角。商鞅变法也有大量可取的地方,是当时仅有的选择之一。但是现代的教科书、影视文艺作品对商鞅变法多是一面倒的正面评价,很少会提及变法产生的严重毒副作用,以及对后世的负面影响。而这正是下面要指出的,希望大家兼听则明。

商鞅的“重农”其实是给百姓套上了无形的沉重枷锁。利用户籍政策、连坐制度,限制了人们的迁徙自由,老百姓只能呆在政府分配的土地上终年的劳作。政府还通过律法给百姓下达了固定的农业生产任务,并强制要求必须完成,否则严惩。

商鞅的“重农”还有一个重要组成就是愚民政策。不让农民接受教育,没有知识和能力去选择其他职业,只能专心务农。

这些政策与其说是重农,不如说是牢农。以牺牲百姓的职业选择自由为代价,来满足秦国发动侵略所需要的庞大军粮后勤需求。如果想了解战国时代的后勤和粮食生产,推荐阅读《为什么先秦时代都是几十万上百万的大军会战,到了明清却缩水成几万十几万?》

商鞅的抑商政策对商人进行了多重的限制。政府对商人征收重税,使企业经营变得困难。如果商人经商失败,还要惩罚商人的妻子、女儿卖身给政府为奴。在这样的高压下,谁还敢去冒险创业,商人所能创造的就业必然大幅减少。没有了多样化的社会上升通道,人们只能选择老老实实在家务农。

但是马尔萨斯陷阱是绕不过的,秦国的土地也是有限的,当现有的土地分配完了,大量的年轻人从哪里获得土地?

商鞅早就提供了解决方案——靠军功。在商鞅变法中,重农和抑商都是在对人的自由进行限制、封堵,唯独军功制度是激励和上升通道。

商鞅已经给年轻人准备好了就业岗位,岗位职责就是杀!杀人!杀更多人!

岗位的绩效考核也很明确和量化,KPI 就是人头数。翻看一下《商君书·境内》,全是按照人头数量计算军功。杀人越多,军功等级越高,奖赏的土地、财富越多,家庭的社会地位就越高。一个人的社会地位和家庭幸福取决于他杀人的数量,还有比这更畸形的社会制度吗?

所以商鞅变法就是一项血腥的军国主义制度改革,导致的结果就是把整个国家变成疯狂的杀人机器!

但是这个激励制度是粗暴而高效的,秦国通过收割人头,国家机器进入了土地扩张的“良性循环”。秦国的胜利就是六国的灭顶之灾,秦军所到之处,尸骨如山,血流成河。有人根据史料估算,仅仅白起就屠杀了 120 多万人,整整是南京大屠杀的 4 倍!

更可怕的是,随着秦国人口的增加,虎狼之师的数量也在增加,所以六国覆灭只是早晚的问题。

长平之战,为什么白起要屠杀 40 多万已经放下武器投降的赵国和上党军民?

就是因为士兵需要人头来获得军爵。为了围困住赵军,秦昭襄王还亲自跑到离战场最近的河内地区,给百姓进封民爵一级,征发当地 15 岁以上男子全部去长平支援。而民爵一级就意味着奖励田地一顷、宅地九亩。

军爵和民爵都要奖赏土地,这些新的土地从哪里来?只能靠残暴的屠杀 40 多万赵国和上党军民来获得!如果要是为了掠夺人口,根本不需要屠杀这么多人。

为什么秦朝的寿命很短,仅仅维持了 15 年?

六国覆灭后,秦国并没有逃脱马尔萨斯陷阱,相反秦国像霉菌一样完全布满了培养皿,统一六国后没有更多空间来征服了。

秦始皇不仅没有进行经济转型,进行社会系统的升级,反而变本加厉的推行重农抑商。甚至下令迫害商人,把商人和奴隶一起充军到边塞屯边。

秦国建国初的人口约 4000 万人,没有了战争消耗,人口每年都指数型增长,土地快速饱和、工商业停滞不前,这些年轻人他们的就业需求如何解决?

秦始皇也努力过,凯恩斯主义的措施都用上了。修秦直道、建万里长城、北伐匈奴、开灵渠,南征百越、盖阿房宫、挖骊山陵墓……但是这些战争

和工程只能解决一时的就业问题,根本无法持久。

年轻人没有工作就没法养活自己,盗匪猖獗、流民四起,流民的抢夺造成更多人无家可归,引发更多流民的雪崩效应,终于让表面上很强大的秦帝国在秦始皇死后瞬间瓦解。

是不是战国土地承载能力有限,粮食产量无法支撑剩余人口去发展工商业,所以只能重农抑商呢?

土地承载能力的确是有限的,这也是马尔萨斯陷阱的核心。但是中国土地的承载能力远不是战国时代的 4000 万人,还有极大的提升空间,而这样的提升空间只能靠发展工商业来获得,而重农抑商只能压缩其空间。

我们知道汉朝的工商业政策比秦朝要宽松,取消了很多对农民和工商业者的限制,在文景中兴和昭宣中兴时代出现了极大的繁荣,人口从汉初的 1500~1800 多万增长到西汉末年的 6000 多万。唯独在重农抑商最严重的汉武

帝时代,人口折半暴跌到 2000 万。

中国历史上最开放、自由的时代是唐宋时代。唐朝的人口顶峰时期接近 8000 万人,宋代更是仅用了百余年,就猛增到 1.4 亿人。在美洲作物进入中国前,这是中国土地所能承载的人口的上限。如果唐宋还是奉行重农抑商,是绝不会达到这样辉煌的成就的。

为什么唐宋之前的朝代没有突破?

我认为之所以没能突破,一个很重要的原因(不是唯一的)是工商业基础较差。

我们以农业工具为例,即使有人发明出了更先进的农业工具来提高农业生产力,但新农具无法量产,因为缺少规模化的工业基础来降低制造的成本(例如铁的成本)。运到客户的手里的成本也很高,因为没有发达的商业网络来扩散(例如分销渠道)。新农具的销售价格就降不下来,农民买不起,好的农具不能普及,农业生产率当然也提升不上去。

这样说可能有点抽象,再举个现代的例子,例如你在朝鲜设计出一款手机,但是没有中国发达的重工业、没有齐全的制造业、没有繁荣的华强北、没有方便易用的淘宝、没有四通八达的快递等一系列的工商业基础作为配套,这个手机在朝鲜是很难造出来的,造出来也不是普通人能买得起的。

不仅新农具是这样,新化肥、新燃料、新武器、新战舰……等等,都会因为工商业的瓶颈而发展缓慢。

所以根其原因还是长期对工商业的抑制作怪,而不是我们的土地承载不了更多的人口。

工商业再发达不也只是加强了流通吗?粮食并没有增加,怎么能说工商业提高了土地承载能力呢?

我们对商业的最大误解之一就是认为商业只促进了流通,没有增加产量,也就是商人不创造价值。从古代先贤、帝王到现代的马克思等精英都有这样的误解。

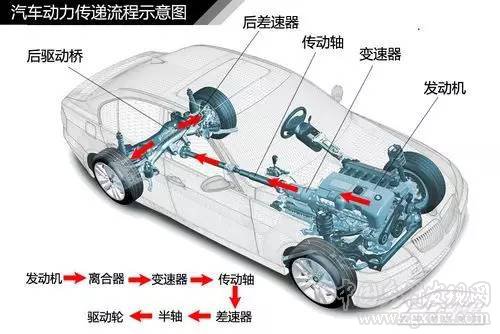

其实工商业对农业产量有极大的推动,商业的作用就是为农业增加了一整套系统。举个例子,我们可以把农业看成发动机,而商业就像是我们围绕发动机接入了各种设备,最终把发动机打造成了一辆完整的汽车。同一台发动机,好的汽车设计可以发挥出 90%的发动机功率,差的设计可能只能发挥了 10%的功率。例如韩国和朝鲜就是鲜明的例子,民族、历史、经济完全相同的条件下,

发展出截然相反的结果。

过去人们看待经济非常片面,就像一个人眼中只看重发动机,不在乎传动系统,因为汽车的传动系统没有制造动力、只是输出动力,他们不从整辆车的视角看经济!

汽车设计师虽然都重视发动机,但绝不会忽视传动系统的设计。相反,好的设计师会设计最能发挥整车性能的传动系统。同样,工商业并不是只加强了流通,工商业帮助农业可以最大限度的提高产量。

首先从供求关系看,商业是农民增产的动力源泉。

粮食有更多剩余才可以换来更多的财富,但是如果没有商业作为中介者进行交换,农民是得不到财富的。甚至剩余的粮食多了,不仅不能换来财富,反而会使已有的财富贬值。因为一个地区的粮食消费量有限,剩余的多了价格就会下跌,粮食交换其他物品的购买力就下降。只有靠商人及时外运粮食到缺粮的地方去套利,才可以最大限度的换来财富,避免过多库存导致的财富贬值。

然而在商鞅的重农抑商政策中,很重要的一条就是禁止商人买卖粮食,这就让农民增产的动力就会减少。而且农民只能选择和政府做交换,没有其他选择,政府定的价格无论高低也只能接受,没有议价的空间。对农民积极性的打击必然会极大的影响粮食产量,这在大跃进时代已经被反复证实。

其次商业是农业灌溉设施建设的推动者。

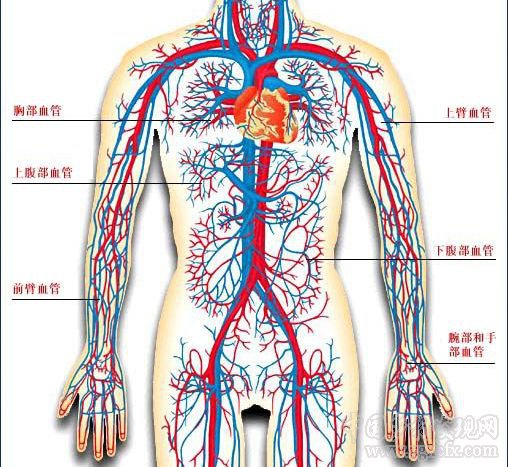

灌溉对提高农业产量的作用极大,灌溉条件好的是上田,差的是下田,产量相差一倍。也就是说灌溉覆盖率越大,产量翻番的土地越多,承载的人口也可以翻番。但是灌溉设施建设需要大投入,原来政府用征徭役的办法来建设水利,但这只能满足干渠建设。最关键的是毛细血管一样的支渠和送到田间地头的小渠,以及水闸、水车等大量水利设备的配套和日常维护运营。这些工程的工程量和资金消耗甚至超过干渠,谁来掏钱建设和维护?

这时商业的作用就体现出来,提供贷款、提供水利设备以及维护运营等大量工作,由资源多的商人来做效率会更高。因为水利虽然投入大、回报周期长,但却是风险小、收益稳定的资产。没有商人的参与,干渠的灌溉覆盖率就提高不上去,即便短期提高了,也做不到长期维持。这样看,商业就像人体内的分支

血管和毛细血管,为远离主血管的组织提供养料。

商业还有一个很重要的作用是加速新工具、新物种的交换。

例如铁质农具,虽然在战国就已经存在,但直到汉朝才真正得到普及。因为汉朝早期,尤其是文景时代,放松了对商人的限制,允许商人开采矿山和冶炼钢铁。这在战国是绝不允许的,因为盐铁属于政府绝对垄断的领域。矿山放开后,汉朝很快就诞生了大量富可敌国的冶金大王。市场的竞争让铁器的价格快速降低,铁器的零售网点也大量增加,这才让铁制农具得到大范围普及。

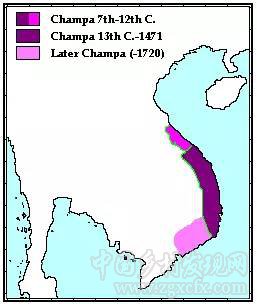

还有新物种的引入,也是由商人完成的。如果仅靠固守一地的农民,推广的速度极慢。我们知道宋代之所以能达到 1.4 亿,一个很重要的原因是普及了中南半岛的占城稻,将水稻收获周期从 180 天,缩短到 60 天,可以一季二、三熟,这个增产是极为可观的。占城(占婆 Champa)在秦汉时代就在中国版图

之内,秦朝属象郡,汉朝属日南郡。

但占城稻直到到宋朝才引入,这中间居然用了 1000 多年,有趣的是,宋代时占城已经不再中国版图之内了,可以看到其实政府的流通作用非常有限。

还有一个更早的物种引入的例子,就是小麦传入中国。

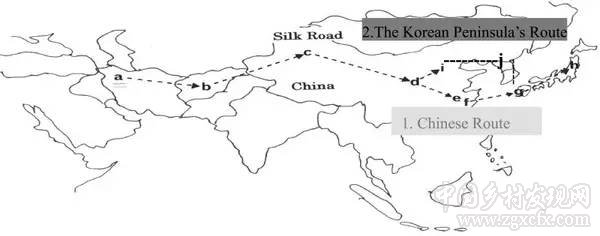

根据 DNA 的分析,小麦和大麦的原产地在中东地区,大约 4000 多年前的夏商时代传入中原,其传播路线就是后来的丝绸之路。这也是商人的功劳和政府无关,因为那时候在中原地区刚刚开始形成国家。

为了证明商业流通的速度快,再来看夏商时代中原普遍使用的货币——贝币

上图是河南偃师二里头出图的海贝,时间是 3700 多年前的公元前 17 世纪。

这种叫Monetaria moneta或叫Cypraea的海贝广泛分布在印度洋和太平洋里(黄色区域)。

这些地方远离中原王朝的统治范围,所以贝壳的传递并不是由政府来推动的,而是各地的商人用接力棒式的传递完成的,其传播效率远高于占城稻的传播速度。要知道夏商时代比秦汉还要早 1000 多年,比宋代更是早 2000~3000 多年,那时候的交通条件极差,夏商时代的人们都做到了!所以说,商人对流通速度的促进作用远远高于政府等其他途径。

好吧,光说这三点就够了,商业对提高农业产量有极大的影响,抑商只能减缓农业增产,而商业也绝不是加强流通这么简单。

民商势弱、腐败横行是抑商政策滋养出的另一个毒瘤

把商人贬低成最低贱的阶层,在各个方面限制商人的自由,在缺钱的时候敲商人的竹杠,想方设法的迫害商人,使商人不得不匍匐于权力脚下,蜕变为垄断性官商,成为权贵的提款机。

官商不仅是腐败的土壤,更阻碍了商品的流通、扭曲了市场的调节作用,加剧

了贫富两极分化。腐败渗透到社会每个角落,贪官前仆后继的涌现。这个现象自商鞅和秦始皇而始,直到 2000 多年后的今日仍然是中国社会无法根除的毒瘤。

没有商人愿意放弃自主权和自尊心去刻意讨好权贵,但是如果权力可以影响企业的发展、甚至生死,从博弈的角度看,抱住权力的大腿当然是最好的市场竞争策略。所以腐败才会渗透到到社会的每个角落,即使杀光所有贪官、完全改朝换代,腐败仍然会卷土重来。

如果社会是另一个样子:商人从来不怕官员,却惧怕消费者,担心自己的员工。这样的社会,贿赂官员不会有多少回报,老百姓不担心食品安全,员工也不担心权益被老板侵吞。这样的社会还需要天天喊严惩腐败官员、整顿黑心商家和为农民工讨薪吗?

是不是因为秦国自身的地理条件不如齐国,不适合发展工商业,所以只能搞重农抑商?

其实,司马迁在《史记?货殖列传》里对齐国和秦国的地理条件作了详细的分析。

先看齐国的地理位置和资源

齐国建国时,姜太公的封地在潍坊昌乐,昌乐东北靠海,是泥质滩涂,既不是交通要道也不是天然良港。

司马迁说:那里的土地都是盐碱地,人口也非常稀少。太公望封於营丘,地潟卤,人民寡……

所以无论是地理位置、土地肥沃,还是人口数量,齐国的条件都很差。

再来看秦国的地理位置和资源

不同于现代人对中西部经济落后的印象,在古代,秦国所在的关中地区,地理

位置非常优越,夏商周时代就是良田沃土和贸易中心,非常适合经商。

司马迁说:关中地区虽然面积只有天下的 1/3,人口也不到 30%,但拥有的财富却有 60%。

於天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六。

司马迁分析原因如下:

关中地区坐拥良田千里,从尧舜时代就是最肥沃的农田。周文王、周武王在关中建立丰京和镐京,并迅速崛起。关中的百姓不仅善于耕种,而且民风淳朴。

春秋时代,秦文公、秦德公、秦穆公把秦国的首都建在陕西凤翔,因为这里地处甘肃和巴蜀货物交流的中心,商贾云集。

战国时代,秦献公迁都陕西临潼,而临潼向北可以通往塞外草原,东边则和山西地区接壤,所以这里也有许多大商人。秦孝公和秦昭襄王在咸阳治理秦国,汉朝在旁边建立长安城作为首都。四面八方的人都聚集到关中,地方小、人口多,这么高的人口密度非常适合从事商业。

关中的南面是巴蜀,巴蜀地区也是一片沃野,盛产栀子、生姜、朱砂、石材、铜、铁和竹木之类的器具。巴蜀的南边是云南,那里出产奴仆。巴蜀的西边和西昌、攀枝花接壤,那里出产滇马和牦牛。巴蜀地区四面闭塞,通过四通八达的千里栈道与周边相通。关中则控制了褒斜道栈道的出口,巴蜀通过这里用他们丰富的资源来换取他们稀缺的资源。

天水、陇西、庆阳、榆林和关中的风俗相同,向西就是河西走廊与西域联通,向北则可以获得塞外草原的牛羊、马匹,那里是天下畜牧业最发达的地区。可是这些地方的地势都很险要,只有长安是他们对外交通的要道。

通过司马迁的分析,我们知道秦国所在的地区是周边的交通要道,四面八方的通道都在关中附近交汇,这样地理位置非常适合建立贸易中心发展商业。

这么好的资源,如果让管仲来治理秦国,肯定会比在齐国更如鱼得水、风生水起。但是很不幸,秦国没有管仲,他们选择了商鞅。

所以说,“秦国自身的地理条件不如齐国,不适合发展工商业,所以只能搞重农抑商”,这样的说法完全不成立。事实上没有比秦国更适合发展工商业的了。

抑商的幽灵徘徊中国 2000 年

虽然秦朝灭亡了,但是重农抑商的思维定势依然没有消除,相反成为历代统治者的最重要的经济政策。特别是汉武帝时代不仅重新强化了重农抑商政策,还

支持“罢黜百家,独尊儒术”,使原本互相竞争的多元化思想变成了儒家独大。

1.重农抑商导致国家的工业不能升级,

2.工业不能升级导致制造不出强大的武器,

3.没有强大的武器只能被游牧民族反复的蹂躏,

4.政府为了抵御游牧民族的侵略只能穷兵黩武,

5.穷兵黩武需要大量的后勤军粮,只能变本加厉的重农抑商,

这就是中国 2000 年没有走出来的恶性循环。

汉武帝虽然武功卓绝,但是穷兵黩武直接导致西汉的人口减半。《汉书》指出,武帝虽然有攘四夷扩大疆土之功,但多杀士众,耗尽人民财力,奢侈无度,天下空虚,百姓流离失所,死者过半。蝗虫大起,赤地数千里,甚至出现人吃人的惨剧,武帝死了 15 年后,财政积蓄还无法恢复,对百姓无恩德,不应为他立庙乐。

汉武帝到了晚年终于幡然醒悟,下《轮台罪己诏》,给经济松绑,才让汉朝没有步秦朝的后尘。但是后世的人们没有把汉武帝的教训引以为鉴,只记住了汉武帝的“开疆拓土”和“雄才伟略”。

中国历史上最辉煌的时代一定是商业最繁荣、思想最开放的时代,例如汉朝文景、唐朝、宋朝的太平盛世。

而那些由盛而衰的时代总会出现穷兵黩武、迫害商人、压制思想、闭关锁国,例如秦始皇、汉武帝、隋炀帝。

结论

1.商人是中华文明的开创者,重农抑商只是战国时代才有的产物。

2.商鞅变法的“重农抑商”把秦国变成了收割人头的杀人机器,试图通过暴政来解决马尔萨斯陷阱,然而不仅没有解决根本问题,还让秦朝在统一后不久土崩瓦解。

3.汉朝通过“无为而治”暂时避免了秦朝的悲剧,但“重农抑商”却像幽灵一样萦绕不散,让马尔萨斯陷阱成为饥荒、战乱和王朝更替的幕后力量。

4.“重农抑商”是引鸩止渴的毒药,让中国社会丧失了经济和思想的活力,让腐败渗透到社会的每个角落,更让整个民族失去了主导世界的机会。

中国乡村发现网转自:阿尔法工场

(扫一扫,更多精彩内容!)