摘要:为了在全国尺度上全面了解中国的土地流转发展状况及其影响因素, 论文在详细分析中国土地流转时空演变特征的基础上, 利用因子分析方法在省级尺度对影响土地流转的因素进行了归纳和提取。结果表明:1) 当前中国土地流转发展迅速, 2007—2015年, 中国土地流转率由5.2%增至33.3%。但土地流转程度区域差异明显, 南部与西部地区流转较慢, 规模较小, 平原地区流转较快, 规模较大。2) 土地流转对规模经营 (经营规模>3.33 hm2) 的促进效果尚不明显, 中国规模经营比例仍然偏低, 经营规模在3.33 hm2以上的农户仅有1.42%。3) 土地资源禀赋、经济发展水平、流转交易成本、地权稳定程度、农户流转意愿和交通通达性等方面因素是影响中国土地流转发展的主要因素。4) 土地流转条件成熟程度存在区域差异, 黑龙江、内蒙古、吉林最高, 贵州、云南、广西最低。政策启示是:交易成本过高阻碍了土地流转效果的实现, 土地细碎化是导致交易成本增加的重要原因, 进行农地制度改革, 推动农地承包权在一定区域范围内流转, 可以促进细碎地块的集中, 有效降低流转的交易成本, 有效地提高农户的耕地经营规模。同时, 在制定政策推动土地流转时, 还应重视土地流转条件成熟程度和土地流转主要限制因素的区域差异, 分区制定政策解决影响土地流转的障碍, 鼓励适合当地的适度规模经营。

随着中国进入刘易斯转折阶段, 高企的劳动力成本已成为农业经营的最大约束, 提高劳动生产率是中国当前农业发展和农户农业经营需要解决的核心问题。使用机械替代劳动力是提高劳动生产率的有效途径, 而小规模、分散经营的小农模式会限制机械作业效果的发挥, 只有发展规模经营, 才能有效实现机械对劳动力的替代, 顺应农业现代化发展[1], 降低劳动力成本, 提高劳动生产率。中国政府也一直鼓励土地规模经营, 早在1984年中央一号文件就提出“鼓励土地逐步向种田能手集中”, 2017年中央一号文件也明确指出, 要“积极发展适度规模经营”。从日本、韩国、丹麦、中国台湾的发展路径来看, 农业实行规模经营也是发达国家和地区的经验[2,3,4]。在农地集体所有的土地制度下, 土地流转成为中国实现土地规模经营的主要途径。研究表明, 土地流转能有效促进小农户向适度规模经营方向发展[5], 不仅可以提高农户土地利用效率[1,6], 增加农民收入[7], 还能有效解决中国耕地细碎化和耕地闲置撂荒问题[8]。然而目前中国仍然缺少完善的土地流转市场, 土地流转还存在零散化、稳定性较差等问题[9]。

对土地流转影响因素的研究可以服务于规模经营的实现, 很多学者也对影响土地流转的因素进行了分析, 认为土地流转会受到家庭非农经济发展水平、家庭土地资源状况、户主特征、出行便利程度、土地租金、剩余劳动力转移等方面因素的影响[9,10]。从研究方法上看, 目前对土地流转影响因素的研究可以分为两类:一类是通过定性分析或描述性统计分析全面地分析土地流转的影响因素[11,12,13];一类是通过计量分析手段, 如二元选择模型、多元回归模型等, 对区域土地流转影响因素进行实证分析[10,14,15,16,17]。土地流转的影响因素存在区域差异, 从研究区域上看, 从北部的内蒙古[18]到中部的湖北[19], 再到南部的广东[20], 从西北的新疆[21]到西南的重庆[22], 从东北的吉林[23]到东南的浙江[24], 对土地流转影响因素的研究已涉及大多数省份。然而现有的研究中, 定性研究无法量化影响因素的影响程度, 实证研究又会受统计分析方法的影响, 选择的影响因素数量受限, 只能侧重几个方面, 不能全面考察各类因素的影响, 还存在残差项, 影响结果的准确性, 而且目前的实证研究也多是基于某个区域的农户调查数据, 在全国尺度上对各省土地流转影响因素的研究较少。

近年来, 中国的土地流转发展迅速, 截至2015年, 有三分之一的耕地都参与了流转, 对全国尺度上耕地流转的时空演变及其影响因素的分析就显得尤为重要。因此本文利用省级统计数据, 详细分析中国土地流转的时空演变和发展现状, 在影响因素分析上选择因子分析方法解决传统回归分析对影响因素数量的限制, 全面考察各方面因素对土地流转的影响, 在各个区域提取出众多土地流转影响因素中应该被优先解决的因素, 为更好地推动土地流转、发展适度规模经营提供政策建议。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

要综合评价影响各省土地流转的因素, 会涉及众多变量, 而且变量之间也会存在信息的重叠, 因此需要选择一种合适的方法, 在减少变量数量的同时还能保留原始变量的大部分信息。因子分析法是一种通过研究众多变量之间的内部依赖关系、归纳出几个互不相关的综合因子来表示众多变量的数据降维方法, 将多个互相关联的因素综合成几个信息互不重叠的因子, 保留变量信息的同时减少了变量数量, 可以用少数几个因子反映原始变量的大部分信息, 以抓住问题的核心。该模型通常表示为X=AF+ε, 式中:X表示原始变量的p维向量;F是X的公共因子, 是一个k维向量 (k≤p) ;公共因子的系数A是因子载荷矩阵;ε表示特殊因子, 为变量不能被前k个公共因子解释的特殊部分。本文综合考虑了各种影响土地流转的因素, 使用因子分析法对各项因素进行降维处理, 并综合评价各省土地流转影响因素的水平。主要计算步骤如下:

1) 根据土地流转影响因素的先验知识和相关性分析结果, 将对土地流转有负向影响的指标进行正向化处理, 转化公式为Xi= (Xmax-Xi′) (Xmax-Xmin) 。式中:Xi′是需要正向化处理的指标;Xmax为该指标的最大值;Xmin为该指标的最小值。

2) 将原始变量X转化为标准化变量

![]()

式中:μi为原始变量的数学期望;σi为原始变量的标准差。

3) 计算标准化变量Z的相关系数矩阵R, 采用KMO检验和Bartlett检验对变量相关性进行检验。

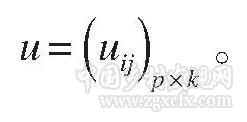

4) 根据特征方程|R-λu|=0, 计算相关系数矩阵的特征值λ及其对应的特征向量

5) 计算因子贡献率

因子贡献率表示了每个因子的变异在所有因子变异中的贡献程度, 根据贡献率Cj≥85%或特征值λj≥1的原则提取k个公共因子。

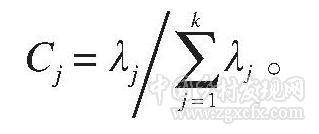

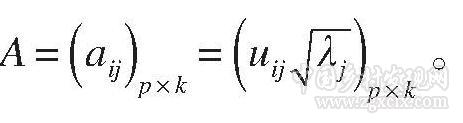

6) 求解初始因子载荷矩阵

式中:i表示第i个变量;j表示第j个因子。本文使用主成分法估计因子载荷矩阵中的参数。

7) 采用最大方差法正交旋转因子载荷矩阵, 尽可能使一个变量在较少的几个因子上有较高的载荷, 使得每个因子能有更清晰的解释。

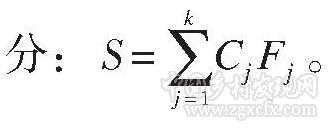

8) 运用回归方法计算因子得分和综合得分, 实现对分析指标的简化处理。通过旋转过的因子载荷矩阵B, 将因子表示为变量的线性组合, 得到因子得分系数矩阵F=BZ, 最后以各因子的方差贡献率占因子总方差贡献率的比重作为权重加权汇总, 得到综合得

因子分析由SPSS 19.0软件实现[25]。

1.2 数据来源

本文对土地流转时间演变的分析以2007—2015年为时序, 对土地流转空间演变的分析使用2008和2015年两期数据, 对土地流转影响因素的分析使用2015年除西藏、香港、澳门、台湾外30个省份的截面数据。文中所用的省级土地流转情况、耕地数量禀赋、村集体经济状况、县乡土地流转服务中心数量、土地承包经营权确权情况、土地流转纠纷情况、规模农户情况取自《中国农村经营管理统计年报》[26]。耕地质量禀赋、经济发展水平和家庭经营收益情况取自《中国统计年鉴》。中国家庭农场获得补贴的情况、流转成本等数据取自《全国家庭农场典型监测情况分析》[27]。机械化水平、交通通达性等数据取自《农村土地流转综合评估与大数据分析》[28]。

2 结果分析

2.1 中国土地流转时空演变

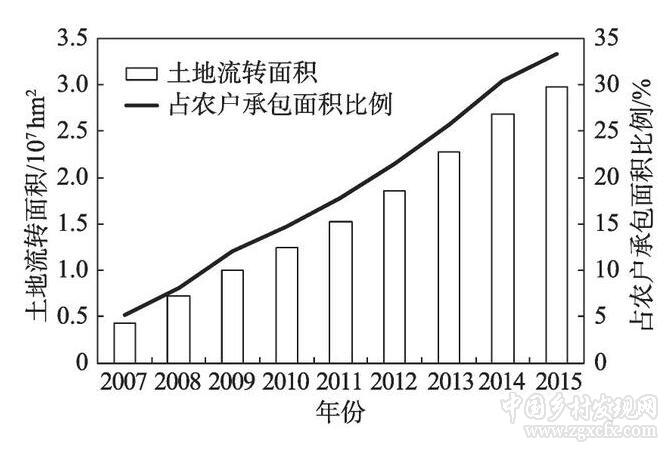

2007—2015年, 中国土地流转面积快速增加 (图1) , 2007年仅有426.7万hm2耕地流转, 2015年有2 980万hm2的耕地参与流转, 8 a间流转的耕地规模增加了6倍, 平均每年都新增320万hm2耕地参与流转。从流转耕地面积占农户承包耕地面积的比例变化来看, 比例由2007年的5.2%快速增加到2015年的33.3%, 也翻了6倍。

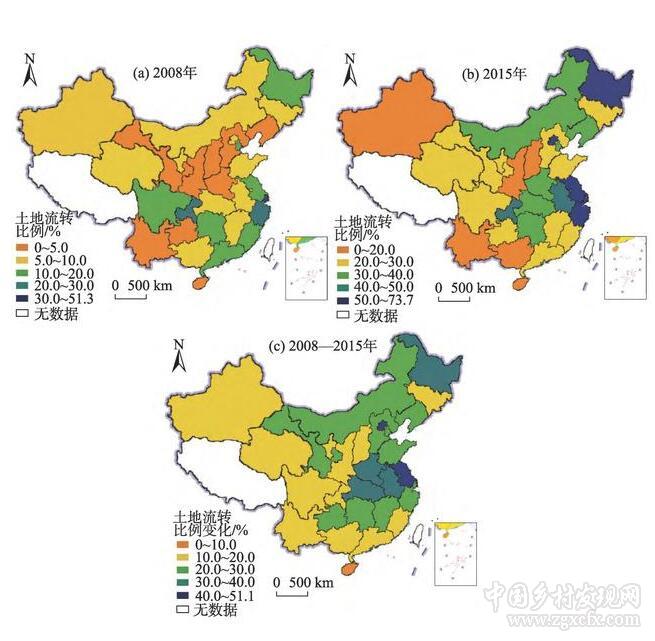

从土地流转的空间差异上看, 土地流转规模和2008—2015年增长速度的区域差异也非常明显 (图2) 。2008年中纬度地区 (甘肃-辽宁) 与云贵地区土地流转率较低, 东南沿海与川渝地区、黑龙江省土地流转率较高。有10个省份的土地流转率在10%以上, 上海最高 (51.3%) ;有9个省份的土地流转率在5%以下, 辽宁最低 (1.7%) 。2015年东北部与长江中下游地区土地流转率较高, 有5个省份的土地流转率达到50%以上, 上海仍然最高, 达73.7%;有6个省份的土地流转率在20%以下, 海南最低, 仅4.7%。从变化速度来看, 南部与西部省份土地流转较慢, 平原地区土地流转速度较快, 其中北京、江苏、安徽、河南和黑龙江的土地流转增加最快, 分别增加了51.1%、47.3%、38.2%、34.9%和33.5%, 海南、新疆、云南、广西和广东的土地流转速度较慢, 分别增加了2.4%、11.2%、13%、13.4%和13.6%。

图1 2007—2015年中国土地流转面积及其占农户承包面积的比例Fig.1 Land transfer area and its proportion in the contracted land area in China during 2007-2015 下载原图

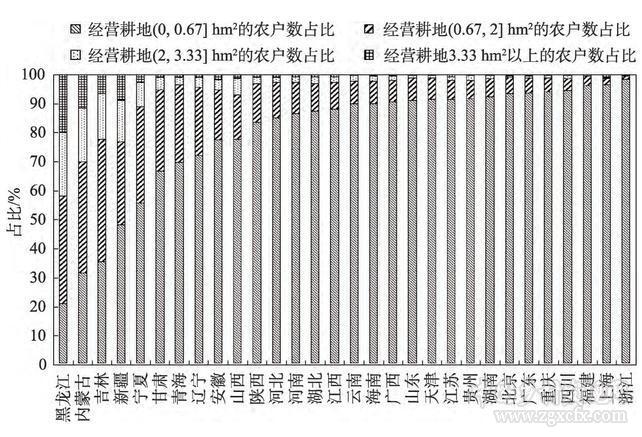

从2015年的土地流转现状上看, 土地流转方式主要以转包与出租为主, 比例分别为47%和34%, 两者合计占比81%, 还有6%以股份合作形式流转, 5%为互换形式, 3%为转让形式。从土地流向上看, 中国耕地绝大部分都流入了农户, 22%流入合作社, 还有9%流入了企业。从土地流转的效果上看, 土地流转对规模经营 (经营规模>3.33 hm2) 的促进效果尚不明显, 由于中国人多地少, 考虑到务农农民的生计问题, 小农户家庭承包经营仍然是农业经营的基本模式, 但在农业经营规模化大趋势的推动下, 专业种植大户和家庭农场等新型主体的数量也在不断增多。虽然中国土地流转发展迅速, 2015年已有三分之一的耕地参与了流转, 但中国的规模经营比例仍然偏低, 在有耕地经营的农户中, 经营耕地规模在0.67 hm2以下的农户占84.80%, 经营规模介于0.67~2 hm2的农户占11.00%, 经营规模介于2~3.33 hm2的农户占2.77%, 经营规模在3.33 hm2以上的农户仅有1.42%。分省来看 (图3) , 规模户 (经营规模>3.33 hm2的农户) 的比例高于全国平均水平的仅有黑龙江、内蒙古、新疆、吉林、宁夏和安徽6个省份, 其中前4个省份的规模户比例超过了5%, 分别为20.06%、11.63%、8.97%和6.67%, 其余省份的规模户比例均处于较低水平。

图2 中国土地流转的区域差异Fig.2 Regional differences of land transfer in China 下载原图

注:本图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS (2016) 2923号的标准地图制作, 底图无修改, 下同。

图3 各省不同经营规模农户占比Fig.3 Proportion of farmers in different management scales in each province 下载原图

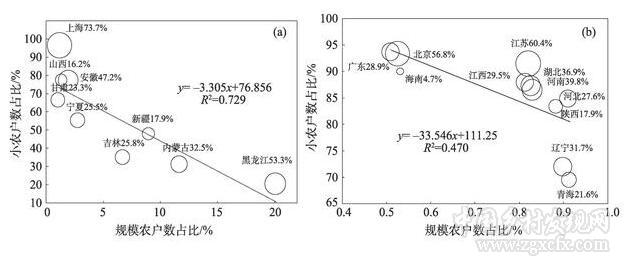

土地流转是手段, 实现一定比例的适度规模经营才是目的。我们发现各省的土地流转率与规模农户的比例并不是简单的线性关系, 并非是土地流转率高的省份拥有较高的规模经营比例 (图4) 。这里定义耕地经营规模在0.67 hm2以下的农户为小农户, 经营规模在3.33 hm2以上的农户为规模农户, 图4展示了各省内规模农户的比例与小农户比例间的相关关系, 其中图4 (a) 、 (b) 分别是规模农户比例在1%以上的9个省份、规模农户比例在0.5%~1%的11个省份的情况。我们发现, 在规模农户比例较高的省份中[图4 (a) ], 户均耕地资源较丰富, 规模农户的比例每增加1%, 小农户的比例就要减少3.3%。规模农户比例处于中等水平的省份[图4 (b) ], 户均耕地资源也处在中等水平, 规模农户的比例每增加1%, 小农户的比例会减少33.5%, 也就是说相比户均耕地资源丰富的地区, 这里的耕地被承包的更零散, 要想形成一定的经营规模, 就要流转进更多小农户的土地。由此我们认为, 目前的土地流转之所以限定在小规模范围内, 是因为规模经营主体的形成受制于交易成本过高等因素, 转入土地的农户不会转入过多农户家的土地, 耕地也就不会大规模地集中到一户人手中, 造成目前的土地流转主要集中在小规模分散经营的农户之间, 这种散户到散户的分散的土地流转难以适应现代农业规模化的要求[29]。

图4 各省规模农户占比与小农户占比相关关系Fig.4 The correlativity between the proportion of large-scale farmers and the proportion of small-scale farmers in each province 下载原图

注:圆圈大小反映该省土地流转率大小。

2.2 中国土地流转的影响因素

2.2.1 影响因素选择

影响土地流转的因素很多, 本文综合前人研究, 选择耕地资源禀赋、经济发展水平、政策扶持、市场规范、农业技术水平、流转成本、经营收益、经营意愿、交通通达性等方面因素 (表1) 。耕地资源禀赋因素主要从耕地的数量禀赋和质量禀赋两方面选取指标:户均承包经营的耕地面积 (X1) 和从事家庭经营的劳动力的人均耕地面积 (X2) 反映了耕地的数量禀赋;谷物单位面积产量 (X4) 、25°以下的耕地面积比例 (X5) 和家庭农场流转土地的平均租金 (X6) 反映了耕地的质量禀赋;人均粮食产量 (X3) 综合反映了耕地的数量和质量禀赋。经济发展水平方面选择了3项指标:村民的人均村集体经济组织总收入 (X7) 反映了村集体的经济发展水平;乡村人口的人均第一产业增加值 (X8) 反映了农业方面的经济增长;人均第二、三产业增加值 (X9) 侧面反映第二、三产业提供的就业机会和农村劳动力向非农行业的迁移。选择家庭农村获得各类补贴额的平均值 (X10) 反映政府对土地流转的政策扶持。选择县乡土地流转服务中心数量 (X11) 反映土地流转市场的规范程度。农业技术水平方面选择机耕面积占比 (X12) 反映农业机械化水平。流转成本方面选择4项指标:种植业家庭农场平均地块数 (X13) 和家庭农场转入土地需要交易的平均农户数 (X14) 反映地块的细碎化程度, 细碎化程度越高, 交易的过程越繁琐, 涉及的成本就越高, 流转越少, 明确界定的权利和足够低的交易成本是市场交易存在的前提[30,31];农户土地承包经营权证的发证比例 (X15) 可以反映土地产权的界定情况和稳定程度, 没有得到承包经营权证的农户认为土地权属模糊、地权稳定性低, 考虑到收回土地时存在的风险就可能会降低土地的租期长短, 增加流转过程的交易成本, 影响土地流转的规模, 土地流转纠纷数 (X16) 越多, 农户需要投入的成本也越高。选择农村居民家庭经营净收入占可支配总收入的比例 (X17) 反映家庭经营在家庭生计中的重要程度。经营意愿方面选择农户中经营耕地规模在3.33 hm2以上的农户占比 (X18) 反映农户从事耕地生产经营的意愿。交通通达性方面选择到最近的车站、码头距离10 km以内的村比例 (X19) 反映交通的通达性和农户出行的便利程度, 交通通达性越高的地区, 农户出行方便, 可能更易推动农业劳动力的非农转移, 有利于土地流转[12,32]。

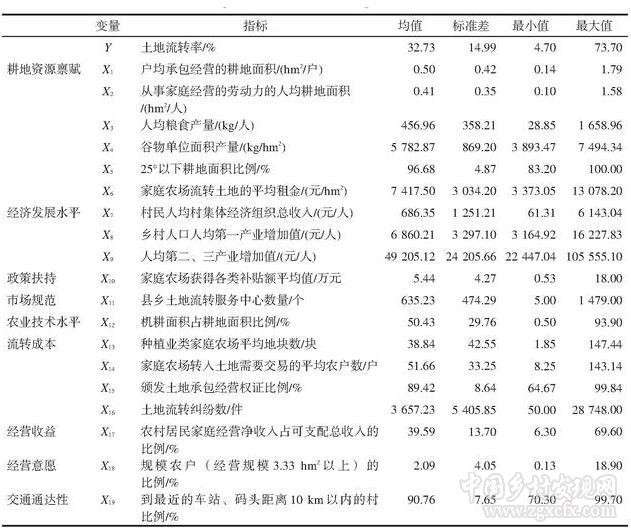

表1 土地流转影响因素的描述统计Table 1 Descriptive statistics for influencing factors of land transfer 下载原表

2.2.2 因子分析结果

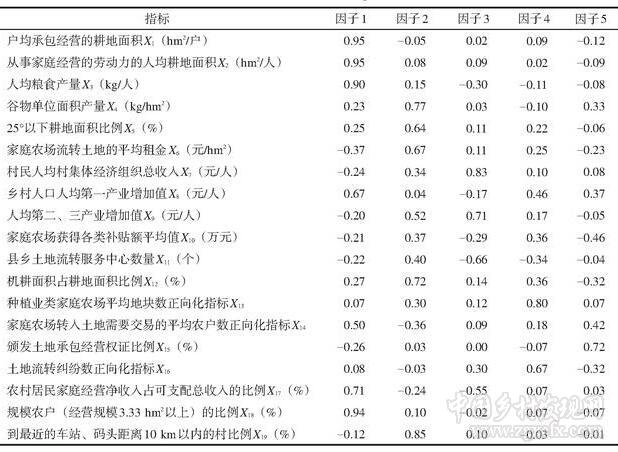

所选变量通过KMO和Bartlett检验, 从公因子方差分析的结果来看, 有3个指标的共同方差在0.5~0.6之间, 7个指标的共同方差在0.6~0.8之间, 9个指标的共同方差在0.8以上, 表明变量间的共同度较高, 因子提取变量信息的程度较高, 因子分析结果有效。分别采用主成分分析方法和具有Kaiser标准化的正交旋转法提取和旋转因子, 从因子的方差贡献率来看, 前5个因子的特征值大于1, 累积方差贡献率达到76.95%, 因此选取前5个因子来解释对土地流转率的影响, 旋转后的因子载荷矩阵见表2。根据相关性分析, X13、X14和X16三项指标对土地流转有负向影响, 为统一各指标对土地流转影响的方向, 在做因子分析之前, 对这3项指标进行了正向化处理。

第1个因子中, 载荷绝对值较大的是从事家庭经营的劳动力的人均耕地面积 (X2) 、户均承包经营的耕地面积 (X1) 、经营规模3.33 hm2以上的农户比例 (X18) 、人均粮食产量 (X3) 和农村居民家庭经营净收入占可支配总收入的比例 (X17) , 这几项指标主要反映了耕地数量禀赋和农户的经营收益及意愿, 丰富的耕地资源让农户有土地可流转, 经营耕地有利可图让农户愿意流转, 所以可以将第一个因子命名为“土地数量与流转意愿”因子。

第2个因子主要解释了到最近的车站、码头距离10 km以上的村比例 (X19) 、谷物单位面积产量 (X4) 、机耕面积占耕地面积比例 (X12) 、家庭农场流转土地的平均租金 (X6) 、25°以下耕地面积比例 (X5) 5项指标, 反映的是交通的通达性、耕地的质量禀赋和农业机械化程度, 交通通达程度越高, 农业劳动力非农转移越方便, 这部分农户有转出土地倾向, 农资和农产品的运输方便使得种植大户也有转入土地倾向;耕地质量越好, 产出越高;农业机械化水平越高, 劳动力投入越小, 越有利于土地流转, 所以将这个因子命名为“土地质量与交通通达性”因子。

表2 旋转因子载荷矩阵Table 2 Rotation factor loading matrix 下载原表

第3个因子主要解释了村民人均村集体经济组织总收入 (X7) 和人均第二、三产业增加值 (X9) 两项指标, 都反映了经济发展水平, 将该因子命名为“经济发展水平”因子。

第4个因子主要解释了种植业类家庭农场平均地块数 (X13) 和土地流转纠纷数 (X16) 两项指标, 都反映了土地流转过程中的交易成本, 故将该因子命名为“交易成本”因子。

第5个因子主要解释了颁发土地承包经营权证比例 (X14) 指标, 反映了土地产权稳定程度对土地流转的影响, 将该因子命名为“地权稳定性”因子。

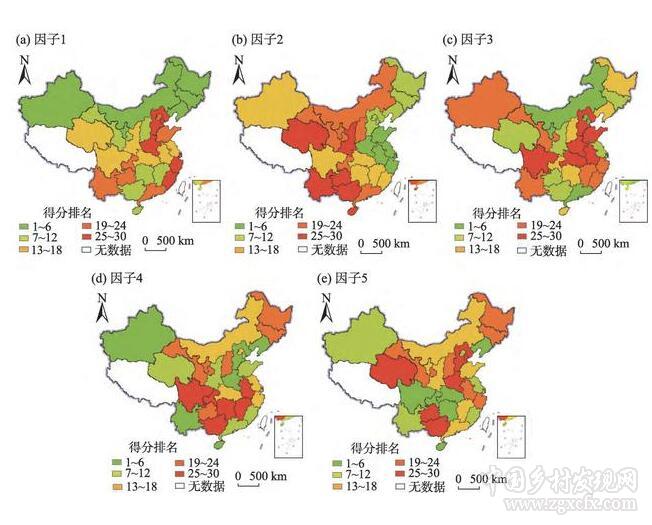

综合各方面影响因素, 提取出5个影响土地流转的主要因子, 根据因子得分系数矩阵分别对各省的5个因子得分和综合得分进行计算, 并根据得分进行排名 (图5) , 衡量各省的相对差距。得分越高表明该项因子水平越高, 正值表示高于平均水平, 负值表示低于平均水平。从“土地数量与流转意愿”因子 (因子1) 来看, 仅有6个省份的水平高于全国平均水平, 其中, 黑龙江、内蒙古、吉林、新疆、宁夏排名前5位, 人均耕地资源和粮食占有量都处在较高水平, 而浙江、福建、上海、天津、河北排名靠后, 浙江、福建、上海的人均耕地资源和粮食占有量有限, 农户的经营意愿也不高, 天津、河北家庭经营的收入占家庭总收入的比重较低, 也影响了农户从事耕地经营的积极性。从“土地质量与交通通达性”因子 (因子2) 来看, 15个省份的水平高于全国平均水平, 其中, 江苏、山东、河南、上海、浙江的得分较高, 江苏、山东、河南作为中国的粮食主产区, 耕作条件和土地质量都较高, 上海、浙江的经济发展较快, 村级交通通达性较高。贵州、云南、青海、陕西、广西在这项因子上的表现较差, 谷物单产低, 山地比例高, 村级交通便利程度也相对较低。从“经济发展水平”因子 (因子3) 来看, 11个省份的经济发展水平高于全国水平, 其中, 北京、上海、天津、广东、内蒙古得分较高, 这几个省份的第二、三产业发展速度较快, 其中北京、上海、天津、广东的村集体经济组织收入也较高。而河南、河北、安徽、湖北、四川得分较低, 这几个省份的村民人均村集体经济组织收入水平和人均第二、三产业增加值在全国都处在较低水平。从“交易成本”因子 (因子4) 来看, 16个省份的交易成本低于全国平均水平, 其中, 四川、江西、安徽、广西、重庆的得分较低, 这些省份的地块破碎程度较高, 土地流转的纠纷数量也相对较多。而海南、新疆、河南、河北、云南的得分较高, 地块细碎化程度低, 流转纠纷数也少, 交易成本相对较低。从“地权稳定性”因子 (因子5) 来看, 14个省份的地权稳定程度高于全国平均水平, 其中, 海南、湖北、四川、湖南、辽宁的得分较高, 其地权稳定程度较高。天津、广西、河北、河南、青海得分较低, 其土地承包经营权证的发证比例较低, 土地产权稳定性较差。

图5 各省5个因子得分排名Fig.5 Rankings of scores of the five factors in each province 下载原图

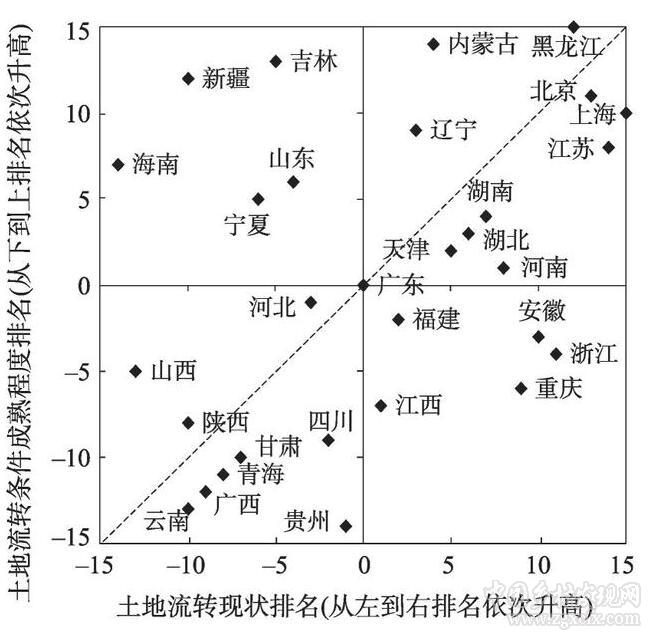

结合各因子的方差贡献率, 计算出各省的综合得分, 用来表征各省土地流转条件发展的成熟程度, 成熟程度越高, 土地流转就越有条件发生。其中, 黑龙江、内蒙古、吉林、新疆、北京的综合得分最大, 流转条件成熟程度最高, 贵州、云南、广西、青海、甘肃的得分最低, 可以达到的流转率也相对较低。用2015年实际的土地流转率排名表示各省土地流转现状排名, 用综合得分排名表征各省土地流转条件成熟程度排名, 由图6的散点图可以看出:在Y轴左侧分布的是土地流转现状排名靠后的省份, 右侧是排名靠前的省份;在X轴上方分布的是流转条件成熟程度排名靠前的省份, 下方是排名靠后的省份;在Y=X直线上方分布的是流转条件成熟程度排名高于流转现状排名的省份, 下方是流转条件成熟程度排名低于流转现状排名的省份。黑龙江、内蒙古、辽宁落在第一象限内, 且分布在Y=X直线上方, 表明这3个省份的流转现状排名和流转条件成熟程度排名均较靠前, 且目前的流转率还有较大的提高潜力。吉林、新疆、海南、山东、宁夏落在第二象限内, 也分布在Y=X直线上方, 这5个省份的流转现状处在下等水平, 但综合考虑5项因子的水平, 这5个省份有潜力实现在全国各省内处于中上等水平的土地流转, 拥有较高的土地流转率。河北、山西、陕西虽然目前土地流转率不高, 但也有进一步提高土地流转率的可能。

图6 各省土地流转现状排名与土地流转条件成熟程度排名Fig.6 Ranking of land transfer status and ranking of maturity of land transfer conditions in each province 下载原图

3 结论与讨论

1) 中国土地流转发展迅速, 土地流转率的区域差异明显, 但土地流转对规模经营 (经营规模>3.33 hm2) 的促进效果尚不明显。

2007—2015年, 中国土地流转率由5.2%快速增加到33.3%, 流转的耕地规模增加了6倍。从地区差异上看, 南部与西部地区的流转规模小, 速度慢, 平原地区流转规模大, 发展速度也较快。虽然流转总体规模不断扩大, 但农地零碎化流转现象较为明显, 土地流转与农户的经营规模并不是简单的线性关系, 农户规模经营的比例偏低, 经营规模在3.33 hm2以上的农户仅有1.42%。土地细碎化导致交易成本的增加是影响土地流转效果实现的重要原因, 2015年家庭农场经营的耕地数量平均为33.4块, 平均需要与46.5个农户进行交易, 安徽一个家庭农场甚至与1 100个农户进行了交易[27]。中国东北地区的户均农地流转规模最大, 而西南地区、沿海地区、华北地区则以零碎化流转为主, 无法实现规模化种植[33], 这也与东北地区地形平坦, 细碎化程度低, 而西南山区土地细碎化程度高, 交易成本相对较高有关。造成中国农户经营土地细碎化的原因除地形因素外, 制度因素非常重要, 在家庭联产承包责任制下, 本着公平公正的原则, 成片的土地被按照质量、远近等条件均匀搭配, “包产到户”, 扩大经营规模也就意味着经营地块数的增多以及需要交易的农户数增多, 明显提高了经营成本和交易成本, 造成了土地流转与规模经营困难。各地也意识到细碎化对流转交易和经营规模提高的限制, 也在探索促进规模经营的方式, 比如安徽的“一户一块田”改革、河南的“互换并地”等等, 而“小块并大块”实际上也是农地承包权的交易, 只不过没有通过市场的规范, 所以这就又引入了地块质量定级和地方基层行政部门的利益分配等新的交易成本。在这种情况下, 推动土地制度改革, 允许土地承包权在一定区域范围内流转会是减轻土地集中经营困难的有效手段, 对于不想再种地的农民, 想外出打工又怕耕地长期无人耕种而抛荒, 影响周围邻居的耕种或被集体收回, 想流转而散户的议价能力较低, 获取信息的渠道也十分有限, 只能选择兼业耕种或将耕地交由家中的老人耕种, 这不但影响农业生产效率的提高, 还限制了想外出务工劳动力的自由择业。而对想扩大经营规模的人来说, 即使跟众多农户谈妥, 但承包期有限, 而且想要打破地块之间的田坎也需要说服各位农户, 这严重限制了大户对流转过来土地的整理和投资, 降低了生产效率, 也降低了大户扩大规模的意愿。如果允许农地承包权在一定区域范围内流转, 农地对农民来说也像建设用地对城镇人一样, 拥有了市场价格, 农地就作为农民的资产, 可以自行选择是否进入市场进行交易, 市场的进入就会降低土地流转的交易成本, 小规模的零散流转会被以规模经营为目的的规模流转所取代, 使细碎的土地可以高效地集中起来, 实现流出方和流入方的双赢。目前, 对于是否应该允许农村土地承包权流转尚存在争议, 持反对意见的学者认为土地具有社会保障性, 农民对土地存在依赖, 流转承包权会让农民失去土地, 给社会带来不稳定因素[34]。而以农地换社保仍是城乡二元体系下固化的思想, 周其仁[35]、蔡继明[36]等学者则认为应当变革当前的农地制度, 弱化甚至取消农地的社保功能, 向所有公民提供基本公共服务是政府不可推卸的责任, 要通过统筹城乡发展保障农民生活, 也更有利于农村剩余劳动力的转移。目前来看, 中国当前和今后长时期内的政策重点就是破除城乡二元结构, 统筹城乡发展, 实现城乡基本公共服务的均等化, 在此背景下, 流转效果遇到瓶颈, 进行土地产权制度改革是必然的选择。着眼于长远的制度安排, 对于具备推进城乡基本公共服务均等化的地区, 可以逐渐削弱农地的社保功能, 让农地承包权在一定区域范围内可以流转, 使其成为可以交易的资产, 这会大大提高农地资源配置效率, 降低流转的交易费用, 方便细碎地块的集中。

2) 土地资源禀赋、经济发展水平、流转交易成本、地权稳定程度等方面因素是影响中国土地流转发展的主要因素, 土地流转条件成熟程度和土地流转主要限制因素存在区域差异。

因子分析归纳出影响中国土地流转的5个主要因素, 分别是土地数量与农户流转意愿、土地质量与交通通达性、经济发展水平、流转交易成本和地权稳定程度。很多学者也得到了相似的结论, 家庭承包的土地数量[37,38]和土地质量[37]对土地流转有明显影响, 农户拥有的土地数量越多, 质量越高, 土地流转率越高。交通通达性与土地流转量有很强的正相关关系, 通达性高有利于土地流转[30]。经济发展水平对土地流转也有明显的促进作用, 第二、三产业比重大的地区, 农村劳动力非农化程度较高, 农地流转的规模也较大[39]。土地流转过程如果没有相关的制度和组织机构干预, 过高的交易费用必将给土地流转造成很大阻力[40]。目前的产权和制度约束已经成为中国土地流转发展的重要阻碍, 产权模糊使农户担心耕地无法收回而不敢出租, 也使农户不愿增加土地经营上的投资而不愿租入, 稳定清晰的产权有助于土地的流转以及农户对土地的放心投资[41,42,43]。

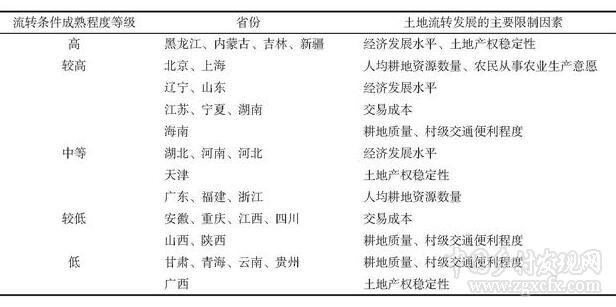

土地流转条件成熟程度和土地流转影响因素存在区域差异 (表5) 。根据因子综合得分的高低划分各省土地流转条件成熟程度, 发现中国的土地流转条件成熟程度呈现北高南低、东高西低的分布。从影响因素的区域差异上看, 限制东南沿海地区土地流转的主要因素是人均耕地资源数量有限。限制西北、西南地区土地流转的主要因素是耕地质量不高, 村级交通便利程度较低, 流转交易成本较高。限制东北地区土地流转的主要因素是经济发展水平不高和土地产权稳定性不高。

表5 各省土地流转条件成熟程度等级与土地流转发展主要限制因素Table 5 Ranking of the maturity of land transfer conditions and the major limiting factors of land transfer in each province 下载原表

针对限制各地土地流转发展的主要因素, 可以制定相关政策以推进土地流转的进一步发展。目前, 为推动土地流转, 中央和各地方政府已经开展了不少工作, 鼓励土地流转的手段与政策主要有4个方面:一是发放土地流转补贴, 2016年财政部发布《扶持村级集体经济发展试点的指导意见》, 要求开展土地流转财政支持试点, 涉及浙江、宁夏、河北、辽宁、江苏、安徽、江西、山东、河南、广东、广西、贵州、云南共13个省份, 同年中国全面推开农业“三项补贴”改革, 将“三项补贴”合并为农业支持保护补贴, 用于耕地地力保护和粮食适度规模经营, 各级政府出台了不少针对农民合作社、家庭农场和专业种植大户等的补贴和帮扶政策。而从本研究得到的结果来看, 家庭农场获得的补贴并不是各省土地流转发展差异的主要影响因素, 补贴的方式并不是推进土地流转的根本手段, 只是鼓励帮扶农户的规模经营行为。规模经营可以带来规模经济[44], 让想种地的农户有扩大经营规模的意愿, 而补贴的激励作用并不是关键, 还可能会出现为了获得补贴而盲目扩大经营规模的现象, 所以补贴并不是从根本上推进土地流转发展的手段。第二个方面是成立土地流转中介组织, 截至2015年, 中国县乡土地流转服务中心数量已有19 057个, 且东部地区的流转服务中心数量普遍多于西部地区[26]。中介组织的引入完善了土地流转市场, 可以为流转双方提供信息, 解决纠纷, 降低交易成本, 是推动土地流转发展的有效手段。但目前的中介组织还没有形成规模, 尤其是中西部地区的中介组织发育缓慢, 还存在无法适应土地流转需求的情况, 而且目前的中介组织多数由行政部门主导, 行政权利的介入也会影响土地流转市场的正常发展[45]。同时, 目前的中介组织仍有待建立健全相关法规制度以规范其运行流程, 同时要减少政府的行政干预, 让中介组织能按照市场规范运作和交易[45]。第三是延长承包期, 全国大部分地区耕地的承包周期已由15 a调至30 a, 贵州省甚至延长至50 a。流转期限不能超过承包期的剩余期限, 土地承包期限短就造成了土地流转的期限短且不稳定, 想转入土地的农户也不愿在经营期较短的情况下投资过高, 想转出土地的农户由于对方出价太低而不愿意转出土地, 影响了土地流转的数量和效果。目前, 26.5%的家庭农场转入土地的租期都小于5 a, 其中, 还有13个省份的家庭农场最长租期的最小值仅为1 a[27]。延长承包期稳定了农村土地承包关系, 赋予农户长期有保障的农地承包权和经营权, 是推动土地流转发展的重要手段。第四是土地确权, 2013年中央一号文件提出要全面开展农村土地确权登记颁证工作, 以法律形式赋予农民土地的物权属性, 到2018年全面完成, 其政策目标之一就是确保土地流转能够顺畅进行。土地确权消除了农户转出土地的顾虑, 让农户可以放心地流转土地, 还避免了交易纠纷, 降低了流转交易成本, 可以显著提高土地流转量, 有研究表明, 农地确权能使农户参与土地流转的可能性显著上升4.9%, 户均土地流转量增加将近1倍[42], 是推进土地流转的重要手段。补贴政策可以提高农民从事农业种植的积极性[46], 在一定程度上增加农户扩大规模的意愿;土地整理项目可以改善耕地质量和基础设施条件;某一个省份经济发展水平对省内土地流转限制的影响随着人口跨省域的流动也在减弱, 剩余劳动力可以越来越方便地转移至各个省份的第二、三产业中;土地承包期延长和农地确权可以稳定农地产权;虽然目前流转中介组织仍待规范, 但中介组织的介入可以有效降低流转的交易成本。由此看来, 目前推进土地流转发展的政策重点应该放在降低流转的交易成本上。

当前中国农业发展的方向是提高农业生产效率, 发展适度规模经营, 在目前农村土地集体所有制的制度下, 土地流转是实现规模经营的主要途径, 而土地流转发展到当前程度, 规模经营的比例仍然偏低, 应该重视交易成本过高对土地流转效果实现的阻碍, 意识到制度成本对交易成本的影响, 进行农地制度变革, 因地制宜地选择具备推进城乡基本公共服务均等化的试点地区, 推动农地承包权在一定区域范围内流转, 用市场规范土地流转交易, 促进细碎地块集中, 降低流转交易成本。在今后推进土地流转的过程中, 还应重视土地流转条件成熟程度和土地流转主要限制因素的区域差异, 根据各地区不同的土地流转条件成熟程度, 分区制定政策鼓励适合当地的适度规模经营, 根据各地区不同的土地流转限制因素, 分区制定政策解决影响土地流转的障碍, 推动土地流转的进一步发展, 让土地流转能有效提高农户的经营规模。

资助基金: 国家自然科学基金项目 (41571095, 91325302); 中国工程院重大咨询项目 (2016-ZD-10);

中国乡村发现网转自:自然资源学报2018年12期

(扫一扫,更多精彩内容!)