我国农业从产量、进口、库存的“三量齐增”,到现在物质成本、人工成本、土地成本的“三本齐升”,表明中国农业供给侧面临的问题,并不是近几年才出现的,而是长期积累的结果。农业成本是若干问题的函数。其中,最重要的变量与小规模分散化的农业经营格局有关。

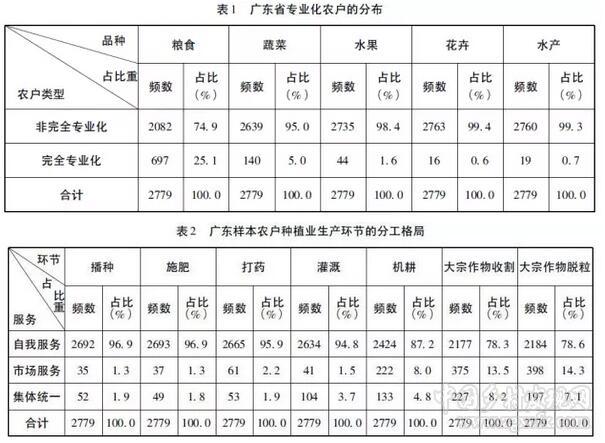

据调查,广东农户户均经营的耕地仅仅为4.17亩(分散为4.47块),相对全国而言表现出更为明显的规模不经济。不仅如此,广东农户经营还存在明显的分工不足问题。一是参与横向分工的不足。横向分工表达为专业化。我们将只生产一种产品的农户称之为“完全专业化农户”。在2779个样本农户中,除粮食的“完全专业化”程度达到为25.1%以外,蔬菜、水果、花卉、水产的比例分别只有5%、1.6%、0.6%、0.7%。二是参与纵向分工的不足。在种植业(大田)生产经营中,即使是大宗作物的收割,其参与社会化分工的比重亦不足22%,农户对于

不同生产环节的生产性社会化服务依然以“自给自足”为主(见表1、表2)。不同的产业,由于技术特性的不同、需求与供给的不同特性,会表现出不同的可分工性或者大小不同的分工深化空间,进而表现出不同的生产迂回程度,并由此表现出不同的分工利益与效率特征。降成本依赖于效率,而效率源于分工及其深化。分工活动的显著特征是专业化、大规模生产以及组织化交易。

一是专业化生产组织的形成。农地经营权的分割为不同主体进入农业提供了可能性,但农事活动一旦具有的可分性,那么农业经营的分工及专业化就具有了现实必然性。家庭经营从农业生产的层面来说可以包含多种农事活动。比如,在农户的水稻种植生产中,多数农艺与生产环节是可以分离的(或者说可以作为中间性产品)。其中,育秧活动是可以独立分离的,能够由专业化的育秧服务组织提供;整地、栽插、病虫害防治、收割等生产环节可以向专业化的服务组织外包。显然,如果所有的农事活动均由一个农户独立处理,那么前述的现场处理以及农户能力的约束,必然导致农户经营规模的有限性。家庭生产规模的扩大必然地面临着劳动雇佣,而劳动规模的扩大必然地引发劳动监督问题。采用机械替代劳动显然是恰当的选择。但对农户来说,农机投资却是一把双刃剑,一方面机械化作业无疑会要求土地经营规模的匹配,另一方面有限的使用频率必然导致投资效率的低下。因此,由农户购买机械转换为由市场提供中间品服务,则可能将家庭经营卷入社会化分工并扩展其效率生存空间。

二是大规模生产组织的改进。农户生产小规模与地域分布的分散性,会使得从农户经营活动分离出来的生产环节或工序,可能在时间连续性与区域聚集性方面,均难以满足专业化外包服务的大规模生产组织的要求。没有起码的市场容量的生成,就不可能诱导外包服务主体的产生,分工也就不可能得以深化。因此,生产组织的改进,通过寻求改变或者部分改变农业的产业特性,可以改善农业的分工效率。比如,在空间的布局组织方面,鼓励农户种植的区域专业化,能够缓解分工深化所面临的市场容量约束;在时间的连续性方面,通过农业的设施化能够以类似工厂化的生产组织,可以提高农业生产的时间紧续性;或者通过农作物在地理纬度上连续布局,改善农业工序的连续作业。此外,改变农业的产品特性(产品的结构调整、标准化、储存、冷链及加工),能够拓展农产品的市场交易半径;增加中间品的投入,既可以缓解农业劳动的监督协调问题,也可以改善迂回经济。

三是交易组织的改进。通过不同的交易配置,同样可以挖掘分工潜力。(1)如果农地流转的效率很高,那么农场组织(或者农户)就会通过扩大土地规模来实现“土地规模经济性”。但进一步的前提条件是,必须存在良好的企业家经营的激励机制、改善迂回经济的投资机制、以及具有能够有效协调农场内部劳动分工的组织机制和农产品市场进入的交易机制;(2)如果农地流转的效率很低,农场土地规模的扩大将受到约束,农业分工将转换为市场组织分工,中间产品的生产与劳动(服务)交易效率就具有重要作用。从农场的角度来说,意味着分工经济转换为通过农业生产性服务(如代耕、代种、代收,甚至是职业经理人的“代营”等中间性服务产品)的纵向分工与外包来实现“服务规模经济性”。

尽管农业生产存在信息的不规则性,但专业化组织具有信息搜集与处理的比较优势;尽管存在服务质量的考核困难,但专业服务形成的资产专用性与服务市场的竞争,能够有效减缓监督成本问题。关键是,农事活动的分工与服务外包的可能性及其效率,与服务市场的规模密切相关。假如众多的农户能够将某个生产环节外包,从而构成一定的总需求规模,提供相应中间性产品即专业化服务的承接主体就能够获得进入的规模经济性,由此而形成的分工经济即可带来合作剩余。因此,一旦农户的农事活动卷入分工,农业的土地规模经营就转化为服务规模经营,规模经济也就表达为分工经济。

中国乡村发现网转自:南方经济2017年第5期(节选)

(扫一扫,更多精彩内容!)