——广东省阳山县升平村农地确权模式的思考

摘要:农地细碎化是制约农业现代化经营的关键桎梏。广东省阳山县升平村利用农地确权的调整契机,实施农地先置换整合并块,再确权,同时修建机耕路、修葺水利灌溉设施。三者具有重要的制度经济学含义。前两者表达的是,农地集中规模经营以及机械化作业的运作费用节省。经营运作费用的节省,一方面,直接转化为土地租值,另一方面,使之得以改变农业经营模式,引入分工经济,进而获取更高租值;后者强调的是,纵然通过制度变迁可获得运作费用节省,但其代价是高昂的改制费用,而平抑农地差异性是降低“整合确权”制度变迁中改制费用的重要举措。

关键词:交易费用 农地整合 农地确权 规模经营 制度变迁

沿袭长期以来的“均分”思想,中国家庭联产承包责任制中的农户土地承包基本是采取“均田制”,即肥瘦搭配、远近搭配、田地搭配,由此在体现公平的同时,致使人均耕地本来就不多的农户家庭,其承包土地被进一步细分在不同的地块,成为农业规模经营的硬约束,阻碍农业的分工深化与拓展,进一步影响农业生产效率提升,成为当前制约农业生产发展的难题之一,被人们所诟病,愈益引起社会各界的关注。

在坚持家庭联产承包责任制的前提下,破解土地细碎化难题,推进农业经营规模化成为人们讨论的焦点之一。其中,可能的途径包括:一是通过政策引导并辅之以必要的行政手段,引导并帮助农户通过承包土地的置换,实现整合,达到单个农户家庭承包土地的相对集中与规模经营;二是进一步发挥农地三权分置的制度效应,助推农地市场发育,激励农户通过农地流转扩大农地经营规模。两种方式体现的经济学含义不同,可能的政策含义也不同。前者体现的经济学含义是:由于市场存在过高交易费用,此时产权的重新界定可以促进效率。后者体现的经济学含义是:在产权无法重新界定或者界定的成本过高时,产权的细分交易和迂回交易是改善效率的有效途径。对于当前正在进行的新一轮农地确权而言,采取哪一种确权方式更有利于以更经济的方式完成确权任务,并促进农地规模经营?本文将以广东省阳山县黎埠镇升平村农地确权实践为例,从交易费用视角分析农地整合与确权的制度空间。

一、农地整合的效率逻辑:交易费用视角

(一)理论基础

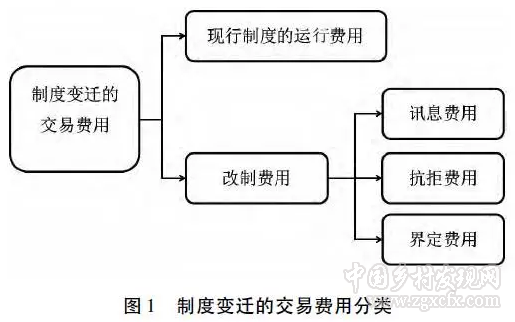

根据张五常的解释,制度变迁的交易费用可分作两类,一是现行制度的运行费用(operation costs),即通常所说的非生产性费用;二是改制费用(restructuring costs),即产权结构转变的费用。由此,(1)改制费用为零,运作费用最低的制度被采用;(2)改制费用不为零,运作费用较低的制度可能不被采用,且改制费用越高,现存制度越受保护;(3)若存在较低运作费用的制度,那么是否采用,取决于改制费用与改制后的运作费用节省的比较权衡。进一步地可将改制费用再分作三类,一是讯息费用(information cost),即获知其他制度安排的运作方式及运作效果的费用;二是抗拒费用(resistance costs),即说服或强迫认为改制会受到损害的人,尤其是现存制度的既得利益者的费用;三是界定费用(definition costs),即产权重新界定所付出的费用。制度变迁理当朝着交易费用较低的方向进行,则通过观察不同维度交易费用的转变,便可推导制度选择及其变迁的逻辑机理。

(二)农地整合的效率逻辑

1982年中国农村全面推行家庭承包制,1985年允许农地转让、互换、转包,农户开始拥有对农地的转让权。由此,名义上农村集体拥有农村土地所有权,行驶农地调控的权力,农户掌控农地的使用权、收益权与转让权。但由于不同农村集体对农地调控权的把握权衡和使用方式的差异,形成了多样化的农地制度安排。理论上看,不同的制度安排虽都以农村集体福利最优化为目标,落实到农业生产上则是为实现生产效率最大化、土地租值极大化,但却暗含着不同的运作费用。一个重要效率原则是将有限的资源权利配置予对产权价值评价最高的行为主体,也即是将资源配置给能力最高的主体。一方面,将资源配置给具有技术、资本或体力优势的主体,这是要素匹配的基本逻辑;另一方面,将资源配置给具有经营管理优势的主体,实现规模经营,引入分工经济,这是生产分工的基本逻辑。传统的农业生产尤其是农户家庭承包土地的分配遵循的是要素匹配逻辑,按照家庭人口均分农地就是最典型的例子,但其显然不适应现代农业生产发展对农地规模经营的要求。

从农业发达国家的经验上看,现代化农业生产必须引入分工逻辑,分工经济的获得又在一定程度上对经营规模存在门槛要求。因此,在中国人均耕地面积不足3亩以及坚持家庭联产承包责任制基本制度内核的背景下,要实现农地规模经营,就必须采取有效措施将分散在不同农户手中的土地重新集中统一。为此,农户数量越多,谈判协商的运作费用则越高,对分工经济的租值耗散就越大。换而言之,农村土地细碎化形成的在单块农田上拥有承包权的农户数量的密度越高,要达成协商一致,实现农地整合,需要的运作费用可能越高,甚至可能完全耗散规模经营所能获得的分工经济效益。可见,土地细碎化不仅是阻碍农地规模经营的直接原因,还是抑制农地规模经营形成的关键因素。但是,如果通过农户之间的农地置换,对农户家庭承包土地进行重新整合,改变原有的土地产权结构,就可以降低单一地块的权属分散程度,从而减少集中同样面积土地所需接洽的农户数量,进而减少交易频率,降低规模经营的运作费用。

上述分析揭示的一个逻辑就是,在目前制度条件下,完全通过市场自发交易直接整合土地以实现农地规模经营,需要经营主体承担高昂的运作费用,在土地细碎化严重的地区,其显然是无利可图的,亟需通过另类途径改善农地配置效率。其中,通过政策引导并辅之以必要的行政手段,引导并帮助农户通过家庭承包土地的置换整合,就不失为一种可供选择的路径。广东阳山县黎埠镇升平村在农地确权中采取的先置换整合再确权实践就给出了一个推进农地规模经营的诠释。

二、广东省阳山县黎埠镇升平村农地确权实践:先置换整合再确权

1、升平村的概况

升平村位于广东省清远市,地处粤北地区,属阳山县黎埠镇管辖,距圩镇约4.5公里。设村民小组18个(分别是四新、前锋、联合、东风、中心、东方红、上车、河边、下车、前进、和平、光辉、永兴、永新、圳边、瓦潭、朝阳、红星),全村总面积约17486.56亩,耕地面积为3369亩,其中水田面积为1588亩,水稻播种面积约为800亩,山地面积为6670亩,经济林面积为1000亩;已经流转的农地面积为600亩。整合确权前的出租租金约为150元/亩。全村共有712户农户,人口共约3500人,共有5个祠堂,分属5个姓氏,2015年人均收入约为18000元。资源特点是:地质好,土地肥沃,水源充沛。村里已铺设水泥硬底化公路,交通便利,地势平坦。村民经济来源主要是种植养殖,从事农林牧渔业的劳动力比例达70%,主要种植粮食和柑橘;在非农领域就业的劳动力占全村劳动力总数的30%。

2、农地置换整合再确权的主要做法

2015年,为了最大限度解决农地细碎化问题,阳山县借新一轮农地确权的契机,推行先进行农地置换整合再确权的农地确权实施方案,根据方案规定,经过农地置换整合后,每家农户所拥有的家庭承包土地地块数不超过3块。

自2005年以来,升平村未曾对农户家庭承包土地进行过调整,每家农户承包的土地少则5—6块,多则达到30多块,每块土地的面积大的仅一亩左右,面积小地块的只有2—3平方米,土地细碎化程度较为严重。直至2015年,根据阳山县的农地确权方案,在征求广大农户同意的基础上,决定对现有农户承包土地先置换整合后再确权,基本原则是每家农户的承包农地块数控制在3块以内(实际操作中是尽可能实现每家农户1块承包地),并选择了5个村小组(前锋、四新、联合、东风、中心)试点,5个试点村小组共有175户845人,共有承包土地总面积为289.2亩,前后耗时六个多月,将原来零散的430块整合成为224块,每块农地的平均面积由原来的0.67亩提高到1.24亩,之后依据置换整合后的人地承包经营权属关系进行确权颁证。在具体实施土地置换过程中,村农地确权小组首先将信息分类为村落土地地块面积和农户承包地总面积两类;然后,为了避免本村“内部人控制”的嫌疑,专门邀请镇农地确权办的工作人员作为第三方,将土地地块与农户承包地进行关联分配,镇农地确权办工作人员在完全不知每个农户的身份信息的情况下,以类似拼图的方式,根据不同农户的承包地面积,找寻村中能够与其承包土地面积契合的地块(连片)进行关联匹配。通过这种匹配模式,农户分到的承包土地无论是好是坏,但都必定是连片的,以确保每家农户的承包土地尽可能是1块。

为了解决农地置换整合中存在的农地质量差异和面积减少等普遍存在的难题,争取更广大农户的支持,升平村主要采取以下措施:第一,争取外部资金投入,搞好农业基础设施建设。为了最大限度地减少农地质量的差异,村委会通过多种渠道,整合了各项涉农项目资金(阳山县也明确将各级财政支农资金集中使用)25.39万元,村委会现金投入5万元,村民投工投劳折资16万元,总计投入46.39万元,建成11条2.5-3.5米宽总长1665米,基本由村民自己规划设计的环村机耕路,建成15条0.7米宽总里程3180米的环绕型“三面光”灌渠,且尽量拉直线不弯曲,两项加总后,每百亩土地投入成本超过16万元;第二,合理解决农业公共基础设施建设公用面积的分摊问题。升平村经过测量确定,修建机耕路及水利设施总共需要占用7.2亩土地,经过集体讨论决定,修建农业基础设施所占用的土地采取平均分摊办法解决,即每亩承包地平均分摊0.03亩,即经过整理后,农户每一亩承包土地实际到手的面积为0.97亩;第三,科学解决地块划分问题。升平村坚持“三不变”原则(即房前屋后地块不变、果园不变、鱼塘不变),以其为中心确定划分各户的地块,同时几兄弟间的土地可连片分配;第四,有效解决“插花地”问题。村民商定要抓住这次“一户一地”的机遇,实现一村组一片地耕作,在村小组之间同样进行土地置换调整,解决村小组之间的“插花地”问题。经过上述措施,到2016年11月底,升平村已基本完成农地确权工作,农地确权测绘公示全部完成,目前正处于农地确权登记证制作阶段。

三、农地整合与确权的制度分析:交易费用视角

1、新一轮农地确权在农地配置中扮演的角色:人地关系强化

围绕新一轮农地确权问题,2014年中央一号文明确指出,“可以确权确地,也可以确权确股不确地”。2015年中央一号文又指出,“总体上要确地到户,从严掌握确权确股不确地的范围”,并要“引导农民以土地经营权入股合作社和龙头企业”。可见,本轮农地确权从政策层面看,有两层含义:一是强化人地关系。即在新一轮农地确权完成后,政策上要求农户承包土地实行“生不增死不减”,不再对农户承包土地进行调整;二是清晰界定产权。即鼓励农业经营主体利用市场配置资源,在坚持现行家庭联产承包责任制的前提下,通过新一轮农地确权,明确农地所有权归集体,承包权归承包农户,经营权归土地经营者,实现农地三权分置,为农地流转进一步大开方便之门。但是,对于农地确权是否有利于降低农地流转的交易费用,进而促进农地流转,学界存在分歧。部分研究认为,农地确权能够降低农地流转过程中的交易费用,促进市场的有序竞争和农地的交易流转,而胡新艳、罗必良的研究显示,农地确权并没能显著影响农户的农地流转行为。不过,有一点是肯定的,那就是新一轮农地确权必将进一步强化人地关系。

2、农地确权前的置换整合缘由:降低规模经营的运作费用

农地细碎化制约中国农业生产效率的提升。要提升中国农业生产效率,一个绕不开的坎,就是要推进农地规模经营。而要实现农地规模经营,正如前文所述,在现行农地制度下,(1)要依靠市场力量完成农地集中与整合,形成土地规模经营,需要付出极高的流转谈判费用;(2)若农地质量参差不齐,还需要付出极高的评估费用;(3)即使农业经营主体通过农地流转扩大了农地经营规模,由于农户拥有对土地承包经营的终极控制权以及在地理位置的垄断权,一旦农户实施机会主义行为,农地转入方还面临合约执行的监督费用。可见,细碎化的产权结构下,利用“无形之手”集中农地达到农地规模经营的目的,运作费用明显较高。

由此,需要也应该有其它途径实现农地的规模经营。而升平村的实践就提供了一种可资借鉴的经验。通过对升平村的考察发现,一方面,升平村抓住新一轮农地确权带来的契机,积极响应上级政府部门的号召,实现“先置换整合再确权”,将细碎化的农地进行集中,使部分运作费用内部化;另一方面,“先置换整合再确权”使得每家农户的承包土地块数从原来的5-8块减少至1块,为农地确权后的农地流转与集中创造了更为良好的条件,流转同等面积农地的交易对象显著减少,规模经营的运作费用下降。

3、升平村“先置换整合再确权”:最优确权模式静态均衡分析

面对新一轮农地确权的要求,升平村存在两种可能的选择:一是不采取任何土地整合措施,直接依据第二轮土地家庭承包时每家农户的承包地面积、位置等信息进行确权;二是争取外部资金投入,建设农业公共基础设施(如机耕路、水利管道等),然后进行土地置换整合再确权。对于村组织于两者之中的选择权衡,可作一个最优决策的静态均衡分析。

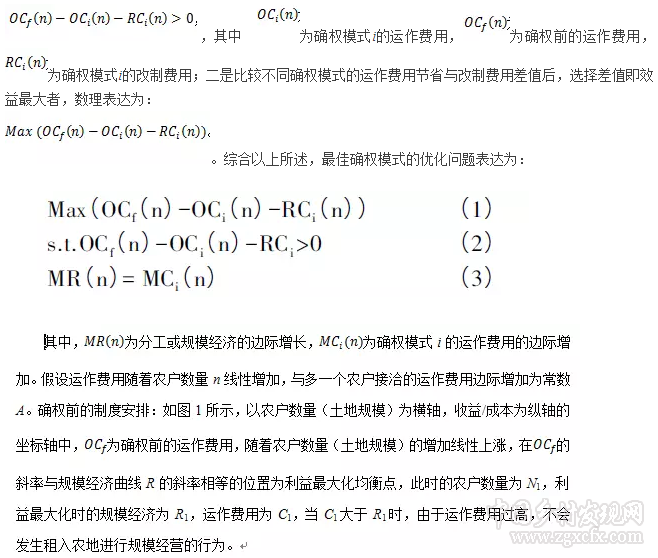

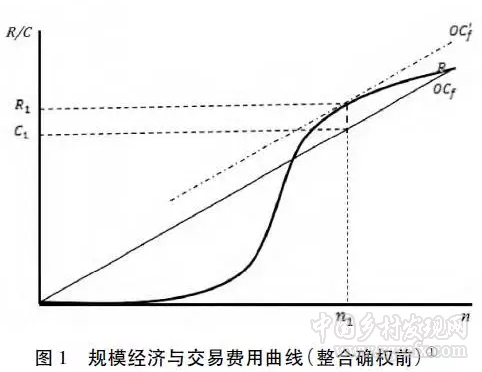

假设一片土地中分属多个农户平均拥有,确权模式共有i种(i=1,2)。从n个农户手中租入农地的总面积为F(n),在确权模式为i的制度安排下,租入农地的运作费用OCi是农户数量n的函数,需要接洽交易的农户数越多,运作费用则越高(本文为简化研究,假定与每个农户之间关系是同质、交易费是用相同的,但在现实中农地流转的交易费用具有关系亲疏之别的差序化特征)。而由于村落人口数量、土地面积的相对不变,故不同确权模式下的改制费用可看作外生的政策性变量,不同确权模式隐含着不同的改制费用,但在改制费用中,可假定界定费用即土地确权的外业测量费用和讯息费,在两种确权模式下相同,不同之处在于抗拒费用。其次,需要假设在F亩土地下的规模经营所带来的经济效益为R(F),租入面积F是n的函数,则R=R(n),参照马歇尔的规模经济模型,其是一个拥有三个阶段两个拐点(先正后负)的曲线。又由于规模经济的本质是分工经济,分工对土地规模具有门槛要求,因此利润最大化的均衡点必然处于第二阶段,故仅取其第一阶段和第二阶段用作分析。专业化分工又受制于市场容量和交易费用,若交易费用为零,不同的产权安排均会导致同等程度的专业化分工和规模经济;当交易费用不为零且市场容量不变时,专业化分工程度和规模经济则完全受制于交易费用。一个均衡条件是:分工合作带来的增产增利R应在边际上与运作费用的边际上升相等。因此,利用规模经济曲线结合交易费用曲线可以得到一个产权安排下的最佳经营规模及其利益最大化的均衡点。那么究竟选择何种确权模式则取决于两个条件,一是实行该模式带来的运作费用节省必须大于其改制费用,数理表达为:

接下来针对不同确权模式进行比较分析:

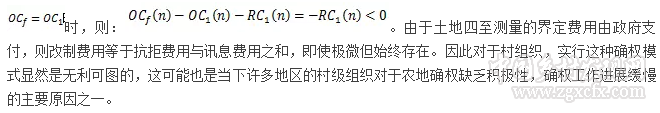

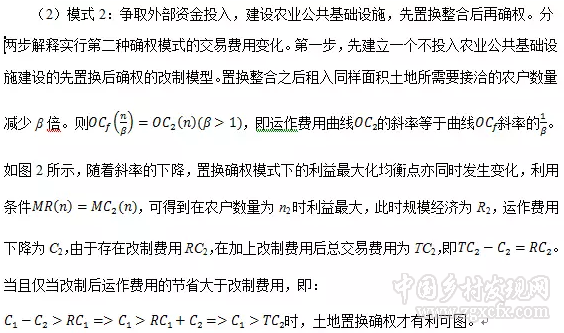

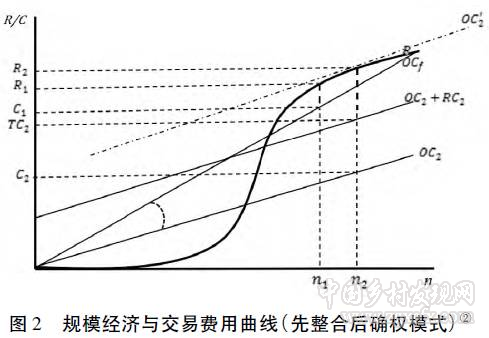

(1)模式1:根据第二轮承包信息直接确权颁证。该模式下的改制费用最低,包括土地四至测量的界定费用和些许的抗拒费用。而对于改制后的运作费用影响,如上文所述,部分既有研究认为产权强度的提升能够减少交易过程的运作费用,但本文认为在大部分地区第二轮土地承包确立的产权强度足以消除产权模糊所引致的租值消散,确权所进一步提升的产权强度对既有土地交易费用影响有限。换而言之,实行第一种确权模式,无法带来运作费用的节省,或许只会徒增改制费用。即当

但在没有投入农业基础设施建设的前提下,其改制费用会非常之高,主要源于不同片区农地耕作环境存在巨大差异,村头与村尾存在差异、地势平坦与地势不平存在差异、靠近水源与远离水源存在差异、是否容易被淹又会存在差异。对于异质化产权的调整,村组织和农户皆需付出更多时间进行评估和谈判,故其反拒情绪之深,抗拒力度之大可想而之。换而言之,缺乏必要的农业公共基础设施的农地耕作质量差异更为显著,出于自身耕作效益考虑,要说服农户接受“先置换整合再确权:几乎没有可能。事实上,本课题组在阳山的调研也证明,所有的村都要求引入外来资金无偿投入,搞好农业公共基础设施后,才愿意采取先置换整合再确权的农地确权方式,不然就保持原有的农地分散确权方式。可见,由于存在改制费用,即使现存制度的运行费用较高,其仍可能被选择。

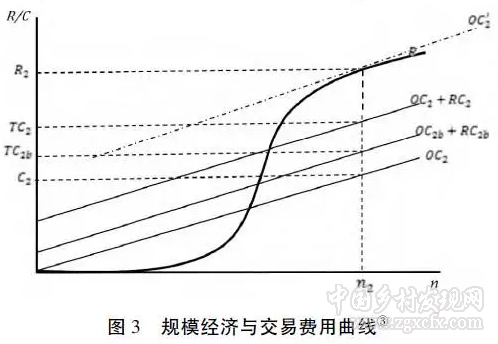

上述分析表明,农业基础设施建设是实现土地先置换再确权的关键。第二步,将农业公共基础设施引入模型中,观测其对于交易费用的影响。在升平村的案例中,农业公共基础设施的建设资金中,54%来源于政府、34%由村民分摊、12%来自村委会,农业基础设施具有两方面作用,而且不同基础设施对改制的作用机理也是不同的:

其一,修葺水利,平抑地质差异,降低改制费用。如上文所述,异质化产权的界定存在较高的改制费用,而水利渠道的建设使得农地耕作环境差异大幅减少,产权实施成本趋同,故而争夺优越资源的租值耗散会随之下降,土地置换中农户的抗拒行为随之减少。此外,当农户能够预见基础设施建设带来的租值提升时,其置换意愿和配合程度必然显著增加,从村组织的“求你置换”转变成农户的“我要置换”,特别是在农业公共基础设施主要由财政出资建设时,土地置换对升平村的农业生产促进作用更是产生显著示范效应,使其他村的农户参与土地置换的积极性提高,农业公共基础设施的财政投入建设甚至成为其参与土地置换的前提要求。

其二,修建机耕路,引入现代化生产要素,降低经营运作费用。在缺乏机耕路的耕作环境下,即使连片规模经营,大型机械亦难以进入,进入作业的时间耗散相对较高,故而增加经营的成本,约束规模化的实现。机耕路的投入可以有效降低经营的运作费用,进而转化为土地租值。在对阳山县黎埠镇升平村的村委书记进行访谈时,他表示,土地置换整合之后,一方面,修建了3米宽的机耕路,农业机械使用程度大幅提升。一是降低运输费用。之前靠肩挑运输,平均每亩每造需要投入农用物质及收成作物运输费用是60元,现在利用运输工具,每亩每造的运输成本下降为40元。二是降低耕作费用。有了机耕路后,每亩地的打田插秧费用从130元/亩/造降至90元/亩/造,每亩土地的收割费用从过去的130元/亩/造降至90元/亩/造,一年两造共节省200元/亩/年。另一方面,修整了水利沟渠,提升了农地产量。之前由于排灌不畅,平均每亩单造水稻产量400公斤,水利设施建成后,每亩每造产量增至425公斤,一年两造计增产50公斤/亩,折款150元/年/亩。可见,由于农业公共基础设施的投入,每年共可以节省350元/亩。此外,当地村民表示:“原来家里有2亩多田地,大大小小共20多块,四面八方到处都有,本来就只有两个老人在家忙活的,春耕时要来回地跑,人工都花不少,耕田真的划不来,现在好多了,新规划出来的一户一田,解放了劳动力。”

基于以上两点,农业公共基础设施建设,不仅可以降低改制费用中的抗拒费用,还可以降低改制后的运作费用。数理模型上表现为改制费用的减少和运作费用曲线的下移,投入基础设施后的改制费用和运作费用分别下降至和,此时的总交易费用减少至(如图3)。

可见,由政府为主导投入建设的农业公共基础是一种改制装置,发挥着推动产权结构改变和制度变迁的作用。具体来看,机耕路是改制的效率装置,通过引入现代化生产要素,降低置换确权后的经营运作费用;水利沟渠是改制的平衡装置,通过降低农地耕作条件的水利条件差异,使得地权价值趋于同质,进而降低改制途中的抗拒费用,两者共同促进更优制度安排的形成。

四、结论与进一步思考

土地细碎化是阻碍中国农业现代化发展的重要因素。土地整合的效率来源于规模经济性,规模经济的本质是分工经济,分工程度受交易费用约束。阳山县黎埠镇升平村抓住新一轮农地确权的机会,通过农地置换整合破解土地细碎化难题,极大降低了农地规模经营推进过程中的农地流转交易费用。但是,农地置换整合也带来了相当高昂的改制费用,因而需要引入效率装置(即机耕路)和平衡装置(即水利沟渠)等一系列农业基础设施,以大幅提升农地置换整合后的规模经济性和降低置换过程中的改制费用。而且,借助政府的政策导向,充分发挥政策红利,积极争取财政资金及其它外部资金的投入,建设农业公共基础设施,在弱化不同地块的质量差异的同时,使农户以最小的成本获得稳定的规模经济预期,进而激励农户支持并主动参与农地置换整合,又进一步促进了农地规模经营的发展。

可见,改制费用的存在是约束制度优化变迁的重要变量,如何降低改制费用成为促进制度结构优化的关键。升平村的案例告诉我们,改制装置的运用,一方面,提供了效率装置,通过促进新制度运行效率,制造更优制度取缔现存制度;另一方面,提供了平衡装置,通过平衡各主体的利益损害,降低其抗拒程度,为制度变革铺平道路。

当然,如果升平村不进行土地置换整合,只是进行农业公共基础设施的建设,是否有可能通过市场交易实现土地整合和规模经营?一个可能的答案是,面对规模经营可能产生的收益的利诱,人们也许会考虑通过农地流转和置换扩大农地经营规模。于是,为了分担或降低农地流转市场高昂的交易费用,类似土地股份合作社这样的交易装置便应运而生,通过合作社的合约安排,配套相应的可有效引入分工经济的经营模式,再降低交易费用的同时,实现规模经营。

另外,假如没有农业公共基础设施的财政投入,那么,村组织会自发筹资进行农业公共基础设施建设吗?答案显然更多的是“否”。因为农业公共基础设施具有鲜明的共用品(public goods)特征,不计损耗折旧,其使用的边际成本为零,因此每个人都期望“搭便车”,除非允许收费,很难出现独立出资人。如果是由农户共同集资,不同地块收益面存在差异,村头受益少,村尾受益多,就如同大厦安装升降梯,高层受益多,解决的办法是高层多付费,低层受益少进而少付费或内部付费。但升降梯损益容易计算,农地耕作的收益不易度量,空间位置是权重,耕作面积是权重,种植类型也是权重,种植水稻玉米可获得收割机进入的好处,种植蔬菜水果则受益于水利建设。即使土地已置换整合,修路整水利后的规模收益亦不可准确预期,农户并不一定愿意承担此风险收益。可见,在农户家庭联产承包责任制下,集资建设农业公共基础设施的谈判费用和讯息费用都高,难以达成合作契约,试图通过农地置换整合再确权,进而推进农地规模经营的难度相当大。即引入外部资金建设农业公共基础设施,承担农地整合的建设成本,降低交易费用,成为农地置换整合后再确权的基本要件。

作者简介:

罗明忠,男,江西永新人,华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师,江西现代农业发展协同创新中心研究员,主要研究方向:劳动经济、农业经济。刘恺,男,广东广州人,现为华南农业大学经济管理学院博士研究生,研究方向:农村组织与制度。

本文发表于《贵州社会科学》2017年第6期

中国乡村发现网转自:微信号 三农研究

(扫一扫,更多精彩内容!)