——对“整村行骗”的思考与治理

山东准大学生徐玉玉被电信诈骗致死案牵出了“整村行骗”的问题。简单诉诸功利主义无法全面解释“整村行骗”现象。“整村行骗”的德性源自于封闭族群生物适应性竞争中的演化稳定均衡,行骗是这些群体成员的演化稳定均衡。封闭族群的均衡在开放社会中与国家普遍意志和社会现代道德存在着严重冲突。传统族群价值观的转换与重构既离不开第三方外在的强制,也离不开现代道德价值观的宣传和法治意识的植入。同时,传统宗族和村社的功能在开放社会也面临着转型的任务。

山东准大学生徐玉玉被电信诈骗致死案牵出了“整村行骗”的问题。据报道,这种“整村犯罪”的现象不仅仅存在于此次被媒体揭露的安溪县,国务院曾经点名批评的7个职业电信诈骗犯罪重点地区都被贴上“诈骗之乡”的标签。“诈骗之乡”的共同特征是,诈骗已经成为当地人的一种谋生手段,骗到大钱被视为事业上的成功,成功者可以在村庄或社区中公然炫耀,被羡慕嫉妒恨的眼光所包RTY围,成为社区众人学习的榜样,因诈骗而入狱的村民获得同情,骗不到钱的可耻。诈骗成为这个群体中正确的价值观,为了维护他们的事业,不惜组织宗族势力购置武器对抗国家公检法部门,甚至基层政权也或明或暗地支持着村民们的事业。

然而,何以诈骗这个传统上极具负面感观的损人利己行为会成为一些村庄共同认同的价值呢?有人将之归因于市场经济诱发的功利主义对道德的腐蚀。功利主义者认为一切道德问题都是利益的问题,道德的目的在于增进幸福的总量,也就是尽可能多地免除痛苦,并且在数量和质量方面尽可能多地享有快乐。在功利主义指导下,一些人将利益的获取作为唯一的目标,指向价值天平上所有的砝码均为利益。个人的快乐和幸福已经成为衡量成功的标准,为了增进自身的快乐与免除痛苦,不惜破坏法律、规章,践踏社会传统、道德和习俗。

然而,功利主义真的是道德陷落的罪魁祸首吗?功利主义的确强调利益至上,但并不赞同马基雅维利那种为了达到个人目的不惜斩断恩义和违背信用的主张,功利主义不主张以他人幸福为代价来增进自己的利益,而是强调总体的幸福——在有限的认识范围内行为主体及与之相关的所有人的幸福的总和。在《道德与立法原理导论》中,边泌一开篇就指出,“个人或者共同体都是利益或者幸福的主体”。穆勒也指出:“构成功利主义的行为的对错标准的幸福,不是行为者本人的幸福,而是所有相关人员的幸福”;“如果真有什么道德原则凭直觉就知道是必须要遵从的,那么我会说,它必定就是关注他人的苦与乐”;“所谓道德,是人类的集体利益,或至少是不加区别的人类利益”。因此,功利主义甚至更倾向于总体的幸福大于个人的幸福,“整村行骗”依靠牺牲他人的幸福来增进个人幸福的行为显然违反功利主义的本意。“整村行骗”的德性,必须跳出功利主义的理论,借助于社会学和演化博弈的理论才能得到全面诠释。

一、封闭族群的演化均衡及其德性

关于道德起源的争论历史上由来已久,也是当今学术界颇有争议的问题之一。不同的理论流派、不同的思想家对道德起源问题都做出了自己的解释。除了功利主义道德论外,道德起源还有先天论、经验论、生理论等。道德起源天生论相信道德先天地存在,其源自人类天性中所具有的同情的情感,这种将心比心的道德将人类导向对同类的普遍的爱,与损人利己的道德相去甚远。经验主义的道德起源论认为道德来自于经验实证,有着知识论的基础,在理性的基础上经过审慎推理的道德也与损人利己的道德大相径庭。仅仅用道德生成理论不足以解释诈骗的“德性”。将诈骗视为一种“善”还得结合封闭社会或封闭社区的特征来考察。

封闭社会是指几乎不与外界进行任何接触和联系的社会。封闭群体的生存和发展被视为最高利益,封闭社区被视为群体成员的终极归宿,外界被视为满足群体成员利益的手段,是能够给予封闭社会源源不断的供给滋养的“营养池”。对于传统中国社会,尤其是被视为中国文化之根的传统乡土社会,以血缘关系为纽带的村社、宗族既是个活跃的共同体,又是相对封闭的族群,特别是在东南沿海地区,村社、宗族组织在政治、经济和社会生活中扮演着重要的角色。这些传统的小共同体被视为群体成员的终极归宿,村社、宗族成员的生存和安全是其最高的利益。村社成员的交往范围仅限于或主要局限于村社内部,村社内部结构完整,功能齐全,个人尊严、富贵、荣誉、成功能够也只能够在这个共同体中获得,失败、卑贱、屈辱也仅仅取决于群体内其他成员的判断。村社、宗族也面临着生存竞争,在争夺资源和应对外来威胁时,其内部成员只有采取一致对外的合作的策略才能达到目的。

一致对外的策略是封闭族群生物适应性竞争中的演化稳定均衡。Axelrod和Hamilton曾通过“囚徒困境”的游戏实验,揭示了在生存竞争和重复博弈中,合作普遍存在于同类个体之间,甚至存在于不同类个体之间。谢能刚等人通过parrondo悖论博弈模型指出,在严酷的自然面前,小群体中的合作个体相对于种群中不合作的个体,具有生存优势。一个种群中合作的个体越多,这个种群越具有生存优势,完全由自私个体组成的种群将被自然淘汰。合作进化的过程可以描述如下:首先,由于亲缘关系和变异个体的存在,在自私的种群中产生了保守的合作小群体;接着,保守合作的小群体在生存竞争中获得了优势,小群体平均收益高于种群平均收益,在自然选择的作用下优胜劣汰;最后,通过个体代际间的遗传和个体间的学习模仿,合作在整个种群中扩散,合作获得了进化。在资源争夺或面对外部威胁时,封闭族群的内部协同会演化为一致对外的策略。一致对外是对自然的适应性,是演化博弈中的稳定均衡。稳定均衡中各成员及与其相互关联和相互对立的因素在既定的范围内的变动中处于相对平衡和相对稳定的状态,它赋予了每个与之关联的成员稳定的预期,“我们强烈倾向于相信我们应当做他人想要我们去做并且预期我们会去做的事,这是一种共同经验;当我们违背他人的需要和预期时,我们往往会感到愧疚”。共同体中的内部协同和一致对外的策略成为族群每个成员对其他成员的共同期待,因此这一策略被赋予道德的含义,任何其他偏离这一均衡的特立独行都将既不利于自己的存续,还会破坏别人的预期,危害到族群的生存,进而受到集体的谴责或抵制。

生存竞争中对内协作与对外对抗使封闭族群转变为道德与价值的共同体,共同体成员在语言、行动、心理上都烙上共同体的标签。某些行为因为偶然的因素或借助于经济理性而获得成功,该行为便会在共同体中迅速扩散并被其他成员所模仿,随着时间的推移,该行为被族群全体或大部分个体认同和维护,遵从该行为方式不仅收益更大,而且成为“有道德”的行为,破坏该行为不但丧失来自集体的奖励(赞赏),而且变得“可耻”。我们能够理解各地的奇风异俗的同时,也不必为“乞讨村”、“造假村”、“涉毒村”和“诈骗村”感到诧异,因为在封闭社区中,它们的性质没有多少差异,都是生存竞争中的稳定均衡,这些行为都被赋予“德性”。正如肯·宾默尔指出的那样,“并不是说在均衡状态的社会稳定运行要有休谟设想的中产阶级的田园诗一般浪漫。即使暴政要存在下去,也需要处于均衡状态”。演化出来的稳定均衡不一定是有效率的,但是均衡一旦演化出来便凝聚着道德的力量。“一项得到一个群体内所有人遵循的规则,如果任何一名行为人遵守它,该行为人的对手也遵守它是符合对手的利益,这样规则便具有道德力量”。

二、“整村行骗”的演化稳定均衡

博弈论中演化稳定策略(evolutionary stable strategy,ESS)的概念,最早由史密斯(John Maynard Smith)给出,史密斯的定义是:

对所有的J≠I有:

E(I,I)>E(J,I)…………………a

或 E(I,I)=E(J,I)且E(I,J)>E(J,J)………………… b

满足上述两个条件的策略I被定义为演化稳定策略(ESS)。关于上述符号还须作一说明。其中E(I,I)表示当其他参与人选择策略I时,本人也选择策略I时的收益(或效用),同理,E(I,J)表示当其他参与人选择策略J时,本人选择策略I时的收益。条件a的意思是,策略I是对自身的最佳应对策略,即当其他参与人选择策略I时,本人的最佳应对也是选择策略I。条件b的意思是,如果其他参与人选择策略I时,本人可能有不止一个最佳应对,如策略I和策略J均是本人的最佳应对策略,但是当其他参与人选择策略J时,本人选择策略I仍是最佳应对。如果策略I满足条件a或b,那么策略I就是一个演化稳定策略,所有人都选择策略I就构成一个演化均衡。

就封闭族群中的对外行骗现象而言,可以用I表示“行骗”,以J表示“诚信”,E表示收益(或效用、期望效用)。那么,如果E(I,I)>E(J,I)成立,就意味着其他参与人都选择“行骗”(策略I)的情况下,本人的最佳应对策略也是“行骗”。应当说,这一点对于封闭族群来说,是极有可能成立的。原因在于,封闭族群的核心特征就是将族群之外的人视作实现自己利益的工具,同时在族群内部存在利益攀比心态,因此,当族群内的其他人开始选择对外行骗并获益时,本人也“不甘落后”从而选择行骗,同时又不会背负多少道德谴责(准确地说,行骗导致的道德谴责小于行骗收益)。这样一来,族群内所有人都选择I(行骗)就构成了一个ESS,这就是“整村行骗”。

如果其他参与人都选择“行骗”(策略I),但本人选择“诚信”(策略J)也不会影响到自己的效用,即E(I,I)=E(J,I)成立,那么,本人有可能选择“行骗”,也有可能选择“诚信”;但是,当其他参与人都选择“诚信”(策略J)时,本人的最佳应对却是选择“行骗”(策略I),即E(I,J)>E(J,J)成立。这种情况下,“行骗”策略也是一个ESS。这里的关键条件是E(I,J)>E(J,J),该不等式意味着,在族群内的其他人都选择“诚信”的时候,本人选择“行骗”严格优于选择“诚信”。这一点之所以成立,仍在于封闭族群的核心特征:将族群之外的人视作实现自己利益的工具,因对外行骗的获益远大于族群内部道德谴责带来的成本。因此,即便族群内的初始状态是大家都选择“诚信”,某个人也会发现自己选择对外“行骗”严格优于对外“诚信”,这样一来,选择“行骗”仍然是一个演化稳定策略(ESS)。这就意味着,即便从一个“良好的”初始状态出发(大家都讲“诚信”),族群内也必然会出现某个人“带头行骗”(不妨称其为“始作俑者”)。“带头行骗”者出现之后,族群内其他人有可能转而选择行骗(策略I),也有可能仍然选择诚信(策略J),即E(I,I)=E(J,I)。但是,选择诚信(策略J)从长期来看并不是一个好的选择,因为E(I,J)>E(J,J),也就是说,当其他人都选择诚信(策略J)时,本人选择行骗(策略I)才是更好的策略。因此,诚信(策略J)并不是一个演化稳定策略(ESS);或者说,诚信(策略J)并不是演化稳定的。

因此,封闭族群的特征决定了“行骗”这一策略极易成为演化稳定的策略。通俗地讲,当族群内其他人讲诚信时,自己选择对外行骗是更好的选择(行骗收益大于族群内的道德谴责成本);当族群内的其他人对外行骗时,自己也对外行骗才是最优选择(此时族群内的道德谴责成本几乎为零),否则反而会被其他人视为“异类”。如果“行骗”是ESS的话,那么就极易演化成“整村行骗”。

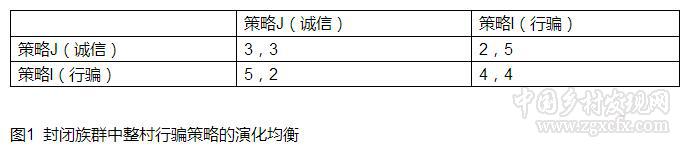

图1的博弈矩阵揭示了封闭族群中行骗策略的演化均衡。只要不损害内部成员利益,对外诚信和行骗都被族群成员视为可供选择的策略。群体成员或许最初都是诚信者,收益是(3,3),但偶然的机会使得行骗成为达至成功的一种手段,行骗增进了个体的收益,它使得行骗者在群体中具有某种优越感(5,2)或(2,5),在强烈的收益对比下,诚信者最终会放弃诚信策略,转而跟随那些成功者进行行骗。尽管行骗者失去了优越感,但群体成员的收益都达到了更高的层次(4,4)。放弃行骗策略将使自己的状况相对于行骗者更差。行骗成为博弈双方都自觉遵守的策略,是稳定均衡。

然而,诚信、奇风异俗与行骗毕竟是有差异的,其根本的区别在于前者不会损害族群的外部成员,而后者会对外部族群成员的生存构成严重威胁。这就是开放社会中封闭族群价值与社会道德的冲突。

三、族群价值观与社会道德的冲突

人类已经走出了诸侯割据、各自为战的丛林法则社会,各个部落、宗族已经由封闭状态逐步走向开放,族群之间的联系日益密切,族群与外界的互动已经成为族群生存和发展必不可少的一部分。即便再封闭落后的族群,也不可能完全依仗于资源的内部循环运动就得以存续。而且,各个族群被置于一个具有普性权力的国家—民族这个大共同体之下,尽管大共同体因为不可避免地受到利益集团的操控而表现出有所偏袒的一面,但仍能够大体地秉持“天下为公”的理念,并承担推进国家一体化和现代公民社会建设的责任。国家制定了普遍性的现代公民制度,这些制度规定了人们互动的范围和界限,要求个人在不侵犯他人基本权利和自由的基础上实现自身的利益诉求。这一“免于侵害”的自由成为现代国家制度的核心价值,这一价值不但凝聚于各种正规制度中通过强制力的方式推行,而且也被人们广泛地接受并得到普遍遵守,成为社会的普遍道德价值。一国之内,以损害他人利益为代价的方式来增进自身利益的行为必然受到广泛的谴责,同样,一个族群以牺牲与之密切关联的外界社会利益为代价的生存和发展行为也为现代社会所不容。这实际上也是阿马蒂亚·森在批判罗尔斯“初始状态”时所指出的,“封闭的中立性可以将不属于焦点的人们的意见排除在外,但是这些人的生活都会受到焦点群体决策的影响……如果焦点群体所作的决策(例如在初始状态下)没有对外部的任何人产生任何影响,那么这个问题就不存在,但是这种情况很少见,除非人们居住在一个完全与世隔绝的社会中”,森主张对契约要构建开放的中立评价体系,将外界的受主体行为影响的人纳入对行为的评价中。正如图2的博弈矩阵中所揭露的一样,原本在封闭族群中演化而来的“正确”,放在国家—民族的场域内则转变为一种“错误”。

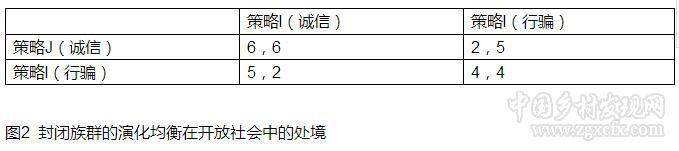

图2的博弈矩阵揭示了封闭族群的演化均衡在开放社会中的处境。群体成员都行骗已经成为封闭族群共同的道德,是族群中演化的稳定均衡,这一策略下每人的支付都是4。但是在开放社会中还存在着另一对均衡——都讲诚信,而且这一均衡策略下每一参与人的支付为6,高于双方都行骗时的支付。因为行骗虽然能带来短暂的利益,却损耗了社会资本(社会信任),社会信任一旦被破坏,在短期内很难重新建立起来,社会的长期利益必然受到损害,一个诚信的社会对谁都有利,因此,在人人都讲诚信的社会,博弈参与人的支付会大于在行骗社会中的支付,我们假设其支付为6。然而,尽管有一个更高水平的均衡,族群成员也难以实现自我转型,因为族群仍然是成员主要交往的场合以及精神的归宿,现存的道德是如此强大以至于任何单个的博弈参与人都没有动力去改变现状,否则,不但要失去行骗的收益,还面临族群其他成员的嘲笑。这一情况反映在图2中,诚信为支付占优均衡,但行骗策略的风险因子为1/3,在期望支付下,参与人更倾向于选择行骗。单个参与人改变策略选择诚信时,其收益变为2,与行骗者的收益5又形成强烈的反差,因此,在集体的“道德”的绑架下,参与人不会退出行骗。

族群从封闭走向开放是一个漫长的过程,其成员在这一过程中一方面受到国家普遍性制度的约束,另一方面受着封闭状态下演化出的族群传统和价值观潜移默化的影响。二者相互交织,其结果是外界被视为成就功名利禄的场所和慰藉精神、灵魂的手段,而传统乡土则被视为精神上的港湾和灵魂深处永恒的归宿,正所谓“富贵不还乡,犹如锦衣夜行”。族群成员的行为表现出对内互助协作、对外强烈不信任,正如林语堂在《吾国与吾民》中所批判的“对内无条件的利他主义、对外无情的利己主义”。这种内外部价值观的冲突是族群由封闭走向开放所具有的特征,也是转型社会中传统与现代的冲突的一部分。然而,毕竟从封闭走向开放的过程中,传统族群的个别价值与社会普遍道德存在着冲突,是将族群价值凌驾于普遍性道德之上,还是遵从普遍性道德,取决于其成员选择的是“小共同体本位”还是“大共同体本位”。

人们自出生起就不可避免地处在某一个共同体中,受集体规则的影响,并在共同体文化和传统的熏陶中成长。卢梭的名言“人生而自由,却无往不身戴枷锁、身处牢笼”,用于形容共同体对个体无处不在的束缚再贴切不过了。可以将个人所直接归属的社团、村落、家族或宗族等称为小共同体,具有普遍性的民族或国家视为大共同体。我国封建王朝在儒表法里的大一统中建立起了强大的国家权力,国家权力渗透到传统村社和宗族中,宗族、村社既承担着族群内部组织生产和保卫安全的责任,又代理着外部政府的赋纳和刑罚的权力。在封建王朝被外部力量摧毁,现代国家取而代之以后,国家的普遍意志构成个人行为的首要约束,小共同体的规范和束缚不能与普遍意志和道德相冲突,“大共同体本位”是国家一体化和现代秩序扩展的必然选择。解放后,我国基本上确立起了“大共同体本位制”,但在,各个时期和各个地方并不都得到严格的推行。传统村社和宗族势力曾经在短暂的高度集中的计划经济时期遭到彻底瓦解,但是改革开放后,随着国家权力的收缩,传统村社和宗族势力有所复兴。同时,市场经济不可避免地使个人主义泛滥,但个人主义从来就不是以原子化的形式出现,市场扩展的同时可能伴随着社团组织力量的强化,承载着传统文化基因的以血缘关系为纽带的宗族、村社得到恢复。传统上宗族观念根深蒂固的东南沿海地区,农村祠堂林立,族规森严,族谱盛行,村民心中根深蒂固的宗族观念使他们更倾向于依靠以血缘关系组织起来的社会团体,而不信任以地缘关系为基础的社会团体。血缘关系的先天凝聚力,使得一些族群在现代化进程中固守传统的族群道德价值,表现出强烈的小共同体意识,“小共同体本位制”的结果是引发了与普遍性的社会道德严重冲突的集体行为。宗族、村社这些传统的小共同体,成为现代市场秩序扩展过程中和社会普遍道德施行过程中所遭遇的顽固的堡垒。

四、传统族群价值观的转换与重构

在演化博弈中,均衡一旦演化出来就能够自我维持,不需要第三方的强制实施。但是,这也意味着低水平的均衡在无外力作用的情况下会长期地存续下去。封闭时期形成的恶劣的民风,具有破坏性的村规民约以及整村诈骗的“道德”在开放社会中都归属低水平的均衡。与之相对应的另一组更高水平的均衡看似近在咫尺,其实又遥不可及。在存在更高水平均衡的情况下,博弈参与人身陷低水平的均衡无法自拔,其原因有二:一是博弈参与人无法同时地将策略转向高水平均衡;二是参与人没有意识到高水平均衡的存在。在第一种情况下,任何单个的博弈参与人都没有动力去改变现状,要实现向更高层次的均衡的推移,一种外在强制实施是必不可少的。在第二种情况下,通过提高博弈参与人的思想认识,促使双方自动地同时地调整策略。

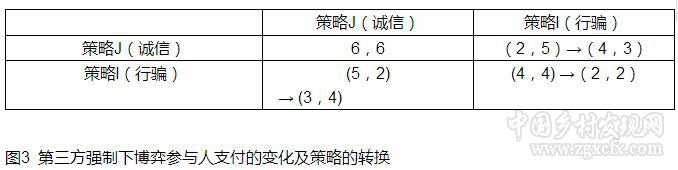

通过第三方强制的方式迫使博弈参与人放弃行骗策略,其方法是强制双方选择诚信,对违反者施以惩罚。违法犯罪是个体基于收益与成本比较之后的理性行为,加大打击力度严惩行骗者以降低其行骗的收益。加大打击力度后,图2的博弈矩阵变为图3。参与人都行骗的收益由4降为了2,而且由于忌惮被惩处,在与其他诚信者的比较中也不再具有收益优势。(诚信,行骗)这一对策略的支付由(2,5)变为(4,3)。在这一博弈结构中,原先(行骗,行骗)这一均衡在外部的打击下不再构成稳定均衡,甚至不再是均衡,诚信成为双方唯一最优的选择。

通过提高思想认识水平促使博弈参与人自动地同时地转向高水平均衡。短视与无知确实是整村犯罪的重要原因。接受过高等教育和具备现代意识的群体极少将损人利己的行为视为一种德性。从徐玉玉案来看,诈骗人员也都仅仅是小学或初中学历,那些接受过高等教育和具备现代意识的人均已移居城市,留居农村的大都为在城市中难以进入正规部门就业的较低学历的农民。短视、虚荣、法治观念淡薄成为这一群体的共同特征,也是整村犯罪滋生的土壤。铲除整村犯罪的土壤就必须依靠提升群体思想认识水平来达到,因此,培养现代法治社会所必须的平等意识、公民意识、权利意识、义务意识迫在眉睫。在博弈结构中参与人同时改变策略选择诚信的回报是立竿见影的,但现实社会中,权利意识、义务意识和法治意识的培育是漫长的过程,社会成员从中获益是通过相当长的一段时期才能体现出来的。单纯依靠道德的教化和法治意识的宣贯很难在短期内见效,打击“整村行骗”现象还必须辅以强力措施,促使村民摒弃行骗策略,共同转向诚信策略。

五、传统族群的现代转型

不仅仅那些封闭族群的传统道德价值面临着转换与重构,传统宗族和村社的功能在开放社会也面临着转型的任务。现代社团组织是社会自治的基石,是公民社会秩序得以良性运行不可缺少的部分。缺乏自发的社会中间组织,市场经济就无法正常运行,市场的优越性就无法得到充分体现;缺乏自发的社会中间组织,国家的权威就会直接面对原子化的个人,权力扩张的本性导致全面和绝对的专制。正如经济学家方竹兰所说,“没有社会自治之手,市场这只无形之手的作用残缺不全,没有社会自治之手,政府这只有形之手蛮横泛滥”。宗族的复兴在维护农村秩序、协调村际关系方面发挥了正面效应。但是,传统宗族、村社这一类社团从封建社会脱胎而来,保留了许多封建残余,其功能与现代社团相去甚远。相当一部分传统的小共同体与大共同体的法律法规相抵触,有些地方甚至出现了以宗族为特征的“宗族械斗多、治安死角多、对抗行政执法多”的三多现象,“整村行骗”和其他“整村犯罪”的现象仅是其与现代化相冲突的一个表现。同时,传统宗族在尊宗敬祖旗号下,在禁锢人们的思想、束缚人们的心智方面也为害匪浅。这些传统族群面临着现代转型任务:既要将自身的价值、道德与普遍性价值、道德对接,还要承担公民权利保护、基层社会秩序维护和促进经济发展的功能。可以说,新文化运动中倡导的“用科学理性取代传统权威、用个性解放取代礼制禁锢、用自我价值取代宗族本位、用民主自由取代专制独裁”,在现代化建设的今天对传统宗族和村社的转型仍具有积极的意义。

基层民主制度的完善是促进宗族、村社转型的一个有效途径。传统宗族、村社在基层民主制度的建设中具有双重作用:一方面,宗族、村社具备较强大的组织和动员能力,是民主参与的重要力量;另一方面,由于宗族天然的向心力和凝聚力使其容易抛弃理性,不顾政治主张地支持宗族代言人,从而加剧宗派之间的矛盾。但是,充分的民主能激发更广泛的参与,扩大基层选举过程的自由竞争,能促进村社治理过程中的理性思考和审慎的决策。理性的论辩是充分民主的应有之义,在普遍性的国家法律和道德价值的影响下,候选人在广泛的论辩中能够逐渐挣脱宗族、村社传统价值观的束缚,最终那些具有现代化意识的宗族精英在竞争中脱颖而出,在村庄治理中通过不断地革除陈规陋习,引领村社向现代的转型。

加强基层组织的建设,提升基层治理能力是促进传统宗族、村社转型的重要保障。民主是传统宗族和村社现代转型的必要条件,但并非充分条件,陈规陋俗在民主制度中可能被长期保持,印度民主制度下低效率的种姓制度得到长期存续就是最好的例证。族群演化出的低水平均衡要向高水平的均衡推移离不开外在的强制,由此,国家或政府在族群转型过程中的作用不可或缺。出现“诈骗村”、“涉毒村”、“造假村”的一个重要原因是基层组织的涣散与软弱,在一些“整村犯罪”的案例中,村干部也参与其中,反映出了基层组织的薄弱。村干部与基层民众朝夕相处,对村民中的不法行为其实也了如指掌,但是常常碍于情面或者担忧报复而不愿或不敢管,这助长了群体性违法行为的蔓延。乡、镇政府与村两委是国家意志和现代价值观的执行者和推动者,乡、镇政府与村两委既不能在乡村民主化进程中越俎代庖,也不能在村民自治中充当看客,乡、镇政府与村两委只有在政治、经济、社会等方面履行好自己的职责,及时纠正基层民众中出现的犯罪苗头,才能阻止其演化为群体行为。

依据现代法律程序建立起来的公司、协会、社团、自治社区等社团组织是现代公民社会的基础,是普遍性法律和社会道德的守护者。无论是专业的营利性组织,还是具有公益性质的自发社团,其固有的权利和义务的边界既是个体个性的发挥和个人权利的成长保护器,也是抗衡传统宗族、村社传统权力扩张的天然屏障。在农村地区大力发展现代社团组织,能够培养村社成员的公民意识,从而有效抵御那些具有破坏性和封建性的传统和价值。通过现代社会因子的植入,逐步革除宗族和村社的传统性,实现向现代社团的转型。

总之,传统宗族、村社要想在现代社会中获得继续生存与发展的条件与机会,尚须进一步消除其传统性,尤其那些带有破坏性和封建性的传统,引进现代性的因子,利用社会主义思想意识和文化形态改造自身,使自己转变成能适应现代社会发展要求的非强制性、非功利性的互助组织和维护社会秩序的功能性民间团体。

中国乡村发现网转自:《天府新论》2017年第1期

(扫一扫,更多精彩内容!)