【摘要】通过对有关农村文化公共服务文献的学术反思与闽南某村的个案调查,发现农村文化公共服务也是一种福利资本。文化福利资本具生产性、投资性,也是一种生产力;它可以促进农村社区经济增长、和谐稳定和社区民主。发展文化福利资本需要提升文化福利治理水平,关键要处理好各级政府部门与农村第三部门的关系。各级政府部门主要承担出台优惠政策、提供财政支持、给予工作指导等职能;农村第三部门主要承担发现文化福利需求、生产文化福利产品、评估福利效果、反馈福利绩效等职能。

【关键词】农村文化公共服务;文化福利资本;文化福利治理

党的十八大报告提出“让人民享有健康丰富的精神文化生活,是全面建成小康社会的重要内容”、“加大对农村和欠发达地区文化建设的帮扶力度,继续推动公共文化服务设施向社会免费开放”。学术界对此也进行了诸多的探索,积累了一定的成果。多数学者主要从城乡统筹视角,推进文化公共服务均等化;从发展村民自治的角度,推进文化公共服务上;从积累农村社会资本的角度,构建农村文化公共服务;从供给主体社会化构建农村文化公共服务体系。鲜有从福利资本与福利治理的角度研究农村文化公共服务。本文首先在理论上分析农村文化公共服务的福利资本功能,提出文化福利资本的概念,其次运用实证资料分析农村文化福利资本的运作,最后借用福利治理的理论,提出积累农村文化福利资本的政策建议,以推进农村文化公共服务的深人发展。

一、文化福利资本:对农村文化公共服务的新认识

已有学者认为,作为农村公共服务体系的重要一环,农村文化服务指各级新闻出版、广播电影电视、文化科技等相关政府部门通过转移公共财政、出台优惠政策、提供工作指导等手段,为农民提供各样科教文体服务、活动、设施等,以满足农民的精神文化生活需要。这个定义突出各级政府在农村文化服务中的主体作用,有利于突出农村文化服务的公共性、公益性和共享性。但笔者认为,这个定义是值得反思的。其一,农村文化服务供给主体不应只是政府,还包括企业、农村社区内外各社会组织、农户等。诚然,政府的作用很重要,但政府通过公共财政手段,向农村拨款建设文化服务设施,应该优先建什么项目,以满足村民迫切所需;应该建在哪个地方,才能顾及到各自然村的利益;应该怎么建设,才能适合当地农村的风俗习惯。这些问题只有村干部和村民最清楚,因为他们掌握着大量的“地方性知识”。而解决这些问题是提高农村社区文化服务有效性的重要保障。但是,学术界对这些问题却鲜有研究。其二,极力强调政府的主体性作用,反而造成各级政府对文化服务的错误认识。从我们的实地调研结果看,很多地方政府干部认为,文化服务是需要足够的公共财政支撑,是一种花钱的行为,而且效果没法立竿见影。有位干部说,现行的以GDP为准绳的政府绩效评估机制也不允许他们对农村文化服务投人更多的时间、精力。事实上,农村文化服务作为农村社会福利体系的重要部分,具投资性、生产性特征,即它也是一种社会投资,是一种生产力。如果某地农村文化服务得到良性发展,那么对当地农村经济发展、社会和谐都有着不可估量的作用。

那么,如何认识农村文化服务的投资性与生产性呢?对各级相关政府部门而言,农村文化服务作为农民的一种社会福利,它不是一种财政负担,而是一种积极推动经济发展和社会进步的社会投资与生产力。笔者将此观点称为“福利资本”。

首先,必须给福利下一个定义。学术界对“福利”的定义可以说是见仁见智。通过查阅牛津词典,我们发现“福利”(welfare)的古词是farewell,意思接近于好运、好处、幸福、福社和繁荣。日本社会福利学者一番懒康子认为,现代意义的“福利”综合了well和fare两词的内涵。前者译为“好”,后者译为“生活”,也即“福利”之意是好的生活、美好人生、幸福一生。国内学者刘继同认为,广义的福利泛指一切能提高人类生活质量、增加人类幸福感与满足感的社会制度、社会服务、社会环境以及经济条件、发展空间等等。可见,福利是一个非常宽泛的概念。

概括来讲,福利有多层内涵,有时表示效用,能满足人类的需要,这种界定常见于经济学中;福利有时作为一种状态,表示人们的需要得到满足,意“幸福、快乐”;福利有时作为一种制度,如社会福利;福利有时作为一种服务,如社区福利;福利有时作为修饰词,表示公益性、非营利性,如福利事业。本文将农村文化服务视为福利,取福利的“服务”和“制度”之意。

其次,资本的定义本身也是有争议的。经济学对资本的界定主要有以下6种:(1)某一生产活动的产品,但又可作为生产资料投人另一生产活动,产生新的产品,即资本品或物质资本;(2)在金融市场中作为适宜于固定资产投资的长期资金;(3)公司财务会计中来源于所有者自己的资产,即所有者股本;(4)借贷活动中与利息相对的贷款本金;(5)能够在未来较长时间内带来收益和其它有用产品的东西;(6)在马克思看来,能够带来“剩余价值”的价值都称为资本,他用资本的概念揭示资本家对工人的剥削。简单说,资本是人们通过投资活动能够获利的手段,它强调投资收益回报、价值增值。

综上,“福利资本”意指将福利视为一种社会投资,即期望在市场中得到回报的福利资源投资。这里的市场包括经济的、政治的、社会的、文化的。

“福利资本”,从字面上看,“福利”是社会学意义上的概念,“资本”是经济学上的概念,“福利资本”结合了社会学和经济学的学科诉求。社会学追求的是社会公平、公正;经济学追求的是资源的有效配置,效率是其核心议题。笔者提出的“福利资本”追求的是公平与效率的有机结合,追求的是社会与经济的协调发展。“福利资本”体现了发展型社会政策的理念,重视对人力资本的投资和社会资本的积累。

文化福利资本是福利资本的一种形式,是人们在文化场域中的社会投资,即期望得到回报的文化福利资源投资。文化福利资本的外在形态表现为积极的公共文化服务和文化体制。它的基本特征是公益性、均等性、投资性与生产性。它追求经济、社会与文化发展统一,适量的文化福利资本能够积极推动经济发展和社会进步。从文化福利资本的定义看,农村文化公共服务是文化福利资本的一种表现形式。引进“文化福利资本”概念,有利于我们刷新对农村文化公共服务功能的认识,即看清农村文化公共服务的投资性与生产性,把它看作是一种社会生产力,是发展型社会政策的子集,能积极促进经济发展与社会和谐稳定。

二、农村文化福利资本实践运作的个案分析

RZ村座落于闽南著名侨乡NA市MS镇。这个仅有1平方公里土地、2700多个人口的小乡村,在无山、无海、无矿产资源的条件下,通过几年的建设,成为远近闻名的全国民主法治示范村、福建省文明村、福建省先进基层党组织,得到中央、省、市领导的充分肯定。该村最大的特色在以“文化引领、经济先行、科学发展、强村富民”为指导开展各项工作,文化福利在全村工作中处于核心地位。全村文化福利设施可概括为“一屋、两中心、三馆、多角落”的布局。“一屋”即全省规模最大的农家书屋,“两中心”即村综合文化活动中心和村民文化休闲活动中心,“三馆”即李成智公众图书馆、NA市美术馆和占地1500平方米的村综合文体馆,“多角落”即遍布各个自然村的10个户外健身走廊和篮球场。全村福利文化组织健全,凝聚力强,村民参与积极。各样组织覆盖了全村各群体,只要村民有兴趣,均选择自己合适的文化组织。全村文化福利活动多样,活动效果明显。从2007年至今,该村己连续举办了五届乡村文化节。全村常年呈现出歌舞升平、欣欣向荣的和谐景像;全村文化福利事业淦释着该村“幸福村民”的内涵。该村独特的文化福利景观引起了中央、省、市各级领导的批示、赞扬;得到人民网、光明网、中国新闻网等主流媒体的深度报道;吸引了相关政府官员、高校师生、企业员工等人群的参观学习,赢得了很好的社会赞誉。

RZ村丰富的文化福利存量具有明显的增值效应,推动了该村的综合发展,体现了农村文化福利的资本性。

1.文化福利促进农村社区经济发展。

RZ村文化节的举办增加了村里企业的经济效益,增加了村财政收人,也为村民增加了就业机会,提高了村民收人。过去农村健康的文化娱乐活动少,农民平时的活动主要是逢年过节放鞭炮、烧香拜佛、游村。劳作之余,有些村民常聚在一起赌博、玩六合彩;有些村民(尤其是中年妇女)常聚在一起瞎聊,说张家长李家短,搞得乌烟瘴气。为了让村民有健康的休闲娱乐方式,村里组建了舞蹈队、办合唱团、成立腰鼓队,创建文化活动中心、设置体育设施,组织村民唱红歌读好书、跳广场健身舞,让村民既玩得尽兴又玩得健康。时间一长,很多村民也就有了一技之长,大家经常聚在一起相互切磋技艺。后来这种非正式表演慢慢变成了制度化的文化节。2007年,RZ村在全省农村中率先举办了农民文化节,村民自编自演,热闹非凡。此后RZ村每年都办文化节,先是村民自娱自乐,后来邀请外村参与,办到第三届,竟请来了东方歌舞团,“RZ村文化节”一时间变成了全国品牌。2009年11月,东方歌舞团携曾为外国元首献演的精彩节目《元首之夜》,为村民献演。作为协办单位,村龙头企业莱克石化邀请了部分客户前来参加村文化节。一位北京来的大型国企领导看后,不禁感叹:“我一直呆在北京,都没有机会看上这么高水平的演出,一个农村能举办如此高水平的文化活动,不简单。”令村民料想不到,这场文化节,带来很大的行业影响。口口相传,一些此前不是公司客户的经销商,也主动来“套近乎”,一见面就说“听说你们村文化节搞得很好,下次也邀请我们参加”。此后,很多经销商成了莱克的客户,企业的销售量剧增。莱克公司的一位负责人向笔者介绍,"2010年企业经销商是36个,到下半年这数据达到120多个,2011年底达200多个。这两年,每年企业销售量上提近三成。”随着RZ村文化建设品牌影响力的扩大,村里18家企业知名度也不断提高,企业订单也增加了,利润明显增多。因此,村财政也增加了,村民收人也提高了。2011年RZ村生产总值达9.96亿元人民币,财政收人336万元,农民人均纯收人达19440元;各项主要经济指标均位居福建省农村前列。

2.文化福利促进农村社区社会稳定与和谐。

RZ村丰富多彩的文化福利活动,引导村民争先创优、力争先进,促进村民“既富口袋,也富脑袋”,生活方式健康,生活幸福和谐。为动员人人参与文化福利建设,营造良好的社区文化建设氛围,RZ村积极探索农村文化福利建设新机制,推行“十星级文明户”评选制度。所谓“十星级文明户”指五爱星、致富星、法纪星、计生星、科技星、团结星、卫生星、文教星、新风星、义务星。获得文明户称号的农户根据其得到的星数在贷款授信额度、人党评先、推荐就业、后备干部推选、建房审批等方面享有相应的优先待遇。评选委员会由村民代表、村干部、乡镇政府驻村干部、各小组推荐的德高望重的村民等组成。文明户每年评选一次,由评选委员会根据每家每户的表现进行星级评定,对于出现不文明现象的家庭给予摘星处理;每年召开表彰大会,对五级以上的星级文明户颁发证书及奖金。该制度有效促进了RZ村社会和谐。笔者在调研中,一位村民说“膺边头尾都评上文明户了,大门上贴了很多星,受到很多人的赞扬,如果咱自己落后,没能评上文明户,是很没面子的,闽南话讲‘输人不输阵’,所以,大家都会努力争当文明户,少说或不说那些不文明言语,少做或不做那些不文明行为”(2010年8月10日,RZ村访问)。正如这位村民所说,该村村民积极参评文明户,全村95%农户被评为村级文明户,51户被评为先进示范户,现在,村里的年轻人结婚找对象,看对方“家风”如何,首先看对方一家的门头上有几颗“文明星”。一些村民深有感触地讲,以前跟别的村只是比谁更富裕、谁企业更赚钱,现在要比谁的发展理念更先进,谁更加风清气正、人和业兴。

令人陶醉的广场舞活动丰富了村里妇女的休闲娱乐福利,大大减少了她们参赌“六合彩”的可能性,维护了社区稳定。过去有些农村妇女完成了一天的辛苦劳作之后,晚上没什么事情可做;有些专门在家里做家庭主妇,空余时间很多。所以,很多农妇都购买“六合彩”,有的农妇沉迷于“六合彩”,难以自拔,给家庭和谐造成很大危害。事情发生之后,该村妇代会也在积极思考如何调整自己的工作应对妇女参赌“六合彩”。所以,她们组织妇女参加各种文体活动。据妇代会主任介绍,除了下雨天,她们每天都会举办广场舞;一般在周二、周四、周六晚上(“六合彩”一般在这3个晚上开彩)。这样做的效果是丰富了广大妇女的精神文化生活,也大大减少了参赌“六合彩”的可能性。调研中,村民许先生说,她老婆原来也很喜欢买“六合彩”,后面参加了村里的广场舞和腰鼓舞之后,就比较少买了。潘女士说,大家来跳舞聊的更多是怎么把舞跳好,很少去讲“六合彩”了。

3.文化福利推进农村社区民主。

方便快捷的文化福利信息系统,使村民对村公共事务享有充分的知情权、发言权和参与权,推进了农村社区民主,提升了村民自治水平。由于RZ村文化建设成效显著,恰逢国家高度重视“三农”问题的解决,推行社会主义新农村建设,很多社会单位(企业、部队、学校)乐于支持“三农”,尤其是找一些较先进的村合作。RZ村也就成为当地许多单位合作的首选。2009年10月RZ村与中国联通合作,开通“中国联通RZ村国家信息化示范项目”。运用此项目的信息传递功能,村委会通过电视方式开展“会议录播”、“村情下达”、“村务公开”等工作,还村民知情权。此项目的开通大大方便了村民对村公共事务的了解、参与,增强了村集体行政透明度。村民在家里即可了解全村的主要事情。在实地调研中,村民李先生给我们当场“表演”了一番。只见他习惯性地拿着遥控器,直按“村情下达”频道,看看村里又有啥新动态;然后,起身拍拍电视机上的机顶盒,“神气”地称,足不出户,村里出啥新政策、有啥新动态,一切了然于胸。

据一位村干部介绍,这项文化福利的推广与一起拆迁事件有关。2008年10月,该村为改善村民居住环境,提升全村的居住品质,拆旧建新,统一规划,建设莱克文化苑。由于涉及到拆迁部分村民的田地、房屋,有些村民不理解村两委的意图,传播谣言说,建设文化苑是村干部与房地产开发商合伙,以低价购田地,高价售房,谋取私利。于是村干部分头到相关农户家做思想工作,解释文化苑建设的来龙去脉。后来,村委决定召开村民大会,村党委书记当场承诺文化苑建设决不会让村民吃亏,相反,村民得到的好处会更多。比如,有的村民虽然失去了田地,但得到的补偿也很高、很稳定;虽然失去了“耕作”工作,但会有新的就业机会。一讲明白,原本反对的村民也都支持了。但此事对村委的触动很大。调研中,村党委书记说,一定要还给村民对村公共事务充分的知情权,实行民主自治,否则会造成误解,破坏干群关系,影响全村的社会稳定。在李书记的要求下,村两委积极探索新的民主管理方式,最终有了“中国联通RZ村国家信息化示范项目”。

据村民介绍,此项目推行后,村民对村里的事务不再有风言风语,村民参加村事务管理的积极性提高了,对村干部的信任也增加了。近年来,该村实现零上访、零刑事案件、零恶性群体性事件。

三、提升农村文化福利治理水平,积累农村文化福利资本

从以上论述,我们可以看出农村文化福利具有明显的福利效应,能够积极推动农村经济社会发展。那么,农村如何积累这种文化福利资本呢?笔者认为应该着力提升农村文化福利治理水平。

文化福利治理是文化福利政策制定者、福利供给者、接受者、监督者以及评估者等行动主体充分发挥自身的力量,共同介人文化福利事业,共同合作实现福利目标的一种路径t川。相对传统的文化福利供给体系,文化福利治理是一个更富结构性、复合性、系统性、协同性的概念工具,它包括文化福利的理念、产生、传输、监督、反馈与评估等一系列过程。文化福利治理的本质是处理好公共组织与私人组织或正式部门与非正式部门在文化福利生产链条中的关系。社会政策学中的福利多元组合理论为我们分析我国农村文化福利治理问题提供了很好的研究启示。

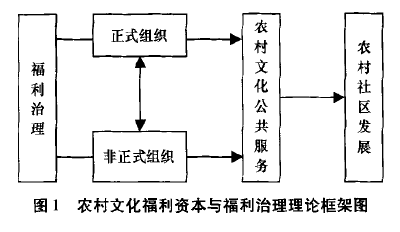

自20世纪70年代以来,西方福利国家出现了危机,有限的公共财政难以支撑高额的福利支出。为化解福利国家危机,西方学者纷纷建言献策,福利多元组合应时而生,其主要观点是:福利供给的主体不能只是政府,还应包括市场、家庭、社会组织、志愿者、社区等。福利多元组合理论具三个鲜明特征,即它注重分权、参与和祸合。分权,即在福利场域中强调中央政府下权给地方政府;参与,即强调将政府的福利责任分散到市场、邻里与民间组织中,使社会力量介人或补充社会福利服务的制定与传输过程。这种分权和参与是相辅相成的,只有适当的分权,参与才有实现的可能,也只有参与的有效性,分权才有意义,也才能长久。因此,福利多元组合还强调祸合,也即政府、市场、民间组织、家庭、志愿者等行动主体在福利体系中承担的角色与功能呈现有机结合,具有内在的契合性,使得福利资源配置达到最优状态。借鉴西方福利多元组合理论,结合我国组织架构特色以及上述RZ村文化福利的建设经验,可以构建农村文化福利资本与文化福利治理的理论框架。

在图1的分析框架中,正式组织主要指相关政府部门、农村社区周边的学校、部队等;非正式组织主要指农村各类第三部门、企业、家庭、志愿者等。在这些行动主体中,最核心的是相关政府部门和农村各类第三部门的关系。两者的关系要避免走两个极端:一是政府部门完全取代第三部门的作用,体现“全能政府”;二是政府部门基本不管,处于无为位置。两者关系较好的状态应是:政府有所为有所不为,与第三部门功能协调,共同推进农村文化福利建设。

第一,相关政府部门应扮演出台优惠政策、提供财政支持、给予工作指导的角色。RZ村富有成效的文化福利建设在某种程度上是国家政策和地方各级相关政府部门行为的结果。2005年中共十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,扎实推进社会主义新农村建设。于是,以工促农、以城带乡的一揽子政策纷纷出台。地方各级政府部门也积极贯彻落实中央的支农政策,制定符合本地实际的政策办法,成立新农村建设办公室,投人资金建设新农村。RZ村文化节的举办之所以能邀到东方歌舞团倾情演出,离不开中央领导、文化部领导的支持,更离不开国家新农村建设的政策红利。该村党委书记告诉笔者,“我们村的文化建设成果,受益于新农村建设,我们当时以文化建设为特色进行新农村建设,我以党员代表的身份写信给中央领导,后来李长春副总理回信,表扬我们村并批示相关部门支持我们村,其实领导的回信主要也是为了树立新农村建设典型,推进全国新农村建设”。而文明家庭评估则是地方政府部门政策塑造的结果。当地为推进新农村建设,在全省范围内评选精神文明村并奖励获奖单位30万元奖金。RZ村为获此奖项,开始进行文明家庭户评选。至于文化信息系统的建设则是在当地政府部门牵线下,当地中国联通分公司与该村共建的产物。

第二,农村第三部门扮演文化福利需求的发现者、文化福利产品的生产者、福利效果的评估者、福利绩效改进的反馈者等角色。农村第三部门按其功能和性质大概可分为四类:行政类(如村民自治组织、村民小组、村财管理小组)、经济类(村企业家联谊会、专业合作社)、文化类(广场舞协会、腰鼓协会等)和民俗类(宗亲会、修谱会等)。这些第三部门在文化福利建设中起着重要作用。如RZ村民自治组织是文化福利建设的组织者、村民文化福利需要的发现者;广场舞协会、腰鼓协会则直接参与文化福利的生产,而各项文化福利项目的成功运作需要村企业家联谊会和宗亲会提供的资金支持;文明户评选委员会则是文化福利绩效的评估者和反馈者。

调研发现,农村第三部门的良性发展需要三个主要条件。一是部门工作要适合当地实际,符合村民需求。第三部门举办的各类文化福利,要能体现乡村民俗特色,满足村民的需要,才能调动村民文化参与的积极性。二是部门活动要制度化、富有成效。各类文化组织成立后,如果流于形式,不久便自动解散;如果有活动,但内容枯燥、形式单一,则难有社会吸引力。三是需要有较好的带头人,即需要一个有较强社会责任感、热心公益事业、组织协调能力强、群众基础好、威望较高的人。这个带头人最好由村民自选,当然也可由村委会物色。

上述论述只是对农村文化福利资本和文化福利治理初步提出一个分析框架,两者的关系还需要未来更规范、严密的实证研究加予验证。

(参考文献略)

中国乡村发现网转自:《华南农业大学学报(社会科学版)》

(扫一扫,更多精彩内容!)