近年来由于房价、地价大幅攀升,地方政府土地出让收入也不断上涨。引起社会各界对土地财政的广泛关注,甚至将房价居高不下的原因也归结于此。那么,究竟如何认识和对待土地财政,现实中地方政府实际获得并用于支持地方财政支出的土地收益份额究竟多大,需要从理论和实践两个层面进行分析。

目前所流行的“土地财政”的说法,实际上是指地方政府通过出让土地使用权所获得的财政收入,并用来维持地方财政支出。由地方政府获得土地出让收入是由我国的国有土地出让制度决定的,实际上属于政府的财产性收入,应该属于财政收入的一种。而所谓“财政收入”,是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。按照政府取得财政收入的形式一般分为税收收入、国有资产收益、国债收入和收费收入以及其他收入等。因此,土地出让收入在性质上属于国有资产收益,我们不妨将其称为“财产性土地财政”。而与土地有关的相关税也是地方财政收入的重要来源,包括土地增值税、城市土地使用税、耕地占用税等,乃至国际上流行的不动产税,我们不妨将其称为“税收性土地财政”。

另外,与土地出让收入相关的另一个重要概念是“土地出让成交价款”,从概念上,地方政府土地出让纯收入为土地出让成交价款扣除政府征地或拆迁成本、基础设施开发成本等后的纯收入,因此分析财产性土地财政问题应以土地出让纯收入为准,若用土地成交价款反映政府实际所得收益,势必会在一定程度上夸大土地财政问题。

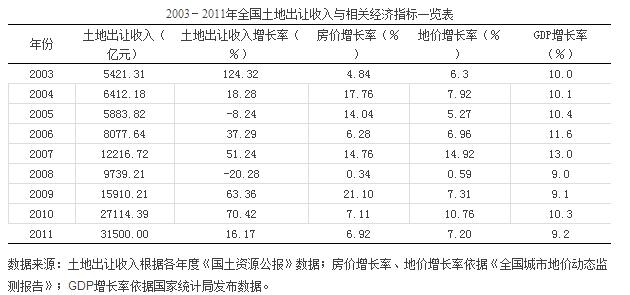

2003年以来我国土地出让收入连年增加,2011年达到3.15万亿元。但是从年增长率来看,却存在着较大的起伏,最高的达到124.32%,低的正增长也在16%以上,但是2005、2008年却出现负增长,尤其是2008年,负增长率达到20.28%,反映出了较大的波动性。这种波动主要受宏观经济及市场波动的影响,这是由财产性土地财政的本质特征所决定的。

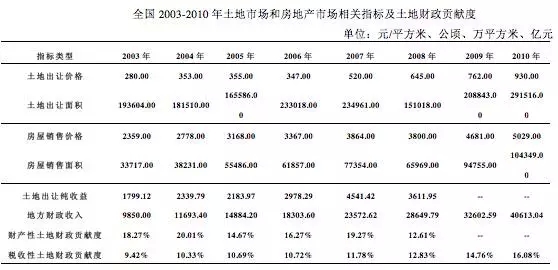

为了分析市场波动对财产性土地财政的影响,我们可用财产性土地财政贡献度来代表地方财政对政府土地出让纯收益的依赖程度,即财产性土地财政贡献度=土地出让纯收益/地方财政收入,税收性土地财政贡献度=土地相关税收总和/地方财政收入,进而定量化分析二者的变化关系。据此,利用全国和三大经济区的相关数据计算结果见下表。

计算结果表明,我国2003-2008年平均财产性土地财政贡献度为16.32%,2003-2008年平均税收性土地财政贡献度为11.35%,前者按“东部→中部→西部”方向递增,说明经济欠发达地区比发达地区更依赖才财产性土地财政;后者按“东部→中部→西部”方向递减,呈明显区域梯度变化规律。

土地和房地产市场波动对财产性土地财政贡献度影响显著,尤其是在2005年和2008年有明显体现,且该影响呈区域差异,而历年税收性土地财政贡献度呈稳定趋势增长,受市场波动影响幅度远小于财产性土地财政贡献度,且我国税收性土地财政贡献度远小于发达国家水平。

因此,由于土地出让收入受土地出让规模、出让价格等市场波动影响,决定了财产性土地财政是不稳定的,进而影响到地方财政收入的稳定性,这是财产性土地财政的最大弊端;同时,也容易诱导地方政府过度卖地、炒卖土地等行为。

总体来说,目前一些地方政府应该存在着过度依赖财产性土地财政的现象,这不仅会造成地方财政不稳,更会造成地方政府依靠“卖地”而导致土地资源大量浪费的情况发生。解决该问题可从土地出让制度改革和土地税制改革两个方面着手,由于土地出让制度的改革受我国土地公有制的刚性影响,改革难度较大,而我国土地财产税制度尚未建立,改革空间很大,应借鉴国外经验,逐步建立不动产税制体系,通过对土地等不动产征收不动产税的方式实现财政收入,这样既体现了公平性,也保证了政府有相对稳定的财政收入,而且主观上也会促使政府平抑地价,而不是千方百计抬高地价,既有利于保证地方财政的稳定性,又可以促进土地资源的节约集约利用。

中国乡村发现网转自:土地学人

(扫一扫,更多精彩内容!)