摘要:本文从具有经济意义的城市群切入,以单个农户家庭为基本计算单元,考察1986—2014年间中国农村地区农户收入不平等的动态演变趋势,并进行空间分解探讨组内及组间收入不平等的贡献率。研究结果表明:城市群地区和非城市群地区的农村居民收入不平等均呈现缩小—拉大—缩小的周期性变化趋势,而在长三角及珠三角城市群农村居民收入不平等要高于其他城市群地区,并出现进一步拉大趋势。城市群地区收入不平等增速高于非城市群地区,同时非城市群与城市群农村地区对收入不平等影响是显著的,并且两者的收入不平等对总收入不平等的贡献率有显著变化,地区内部收入不平等进一步集中在城市群地区,区域就业类型是重要影响因素。未来需要进一步采取措施控制中国农村地区的收入不平等,政策制定应该兼顾城市群地区与非城市群农村地区,同时要避免劳动力、资本等要素过度集中到城市群核心区域,引导资本向城市群边缘村庄流动。

关键词:城市群;收入不平等;农村居民;动态演变;空间分解

一、引言

不平等是人类社会的核心问题,这既是学术探究的主题,也是政府关心的主要议题。十九大报告中与不平等相关的议题也充分显示了其研究的重要性,报告中提出:“打好三大攻坚战”,首先就是打好脱贫攻坚战,用三年时间消除贫困人口,而中国贫困状况总体上呈现出农村贫困状况加剧,城镇地区贫困状况减轻的特点,收入分配的不平等恶化了贫困状况,对贫困的影响效应逐渐增大。同时,中国经济发展和改革的走向也从GDP的高速增长转变为GDP的高质量增长,高质量的核心就是要平等,收入不平等能通过影响消费、储蓄、投资、人力资本和政治稳定等影响经济增长,对居民幸福指数也存在显著的负面影响。而当前中国在城乡、区域、收入分配等方面存在不平衡不充分等问题,这已成为满足人们日益增长的美好生活需要的主要制约因素。中国社会矛盾的转变不仅预示着我们要打赢脱贫攻坚战,消除整体贫困现象,更要缩小地区之间不平等的鸿沟,以提高人民的幸福感。作为发展不平衡、不充分最重要的体现就是区域不平等,乃至更进一步的收入不平等,区域不平等更多是关注经济发展的不平等,而收入不平等却将目光聚焦微观层面的居民生活,直接考量其是否切实享受到GDP增长的福利,是否能满足人民日益增长的对美好生活的需求。因此,关于不平等的研究历来是学界关注的焦点。

收入不平等的空间差异是混合的、多层次的,不同视角、不同尺度、不同领域的相互补充研究将有助于进一步厘清不平等在空间集群上的聚集特征。引入地理学基于尺度和空间的概念分析城市群核心—边缘结构的收入不平等变化是较为有趣且重要的话题。除了以中国大范围的东、中、西部区域作为研究单位,较多学者以省作为研究单位,之前的相关研究大都据此展开差异比较。但对于快速城市化的中国而言,改革开放40年来经历了从三大区到八大综合经济区再到现在的城市群划分,目前形成的22个城市集群容纳了超过70%的人口,且这些城市集群的范围大多都跨越了多个省份,并且政策资源进一步向重点城市及周边倾斜,可能会造成城市群与非城市群之间收入差异的进一步扩大,但之前的研究大多都没能对这一现状进行解释。尤其是部分省份内部的经济差异与极化现象明显增强,经济发达省份也存在相对落后地区,落后省份也有部分发达地区,行政区域划分并不等同于经济区域的范畴,未必具有经济意义,依照现有的区域划分进行收入不平等研究容易模糊省际区域内的经济差异与极化效应,也不能从经济区位上解构收入不平等的演变规律,而收入不平等对尺度、空间较为敏感,也与空间异质性和发散性发展轨迹有关。不仅如此,中国区域空间治理模式由原来的行政区分割管理开始转向类型区空间治理的体现,对于农村居民家庭收入的影响也更为明显。因此,以城市群为切入点,厘清当前城市集群化发展模式下农村居民收入不平等的空间演变规律,特别是通过判断城市群—非城市群区域收入不平等的变化来划分中国的经济空间形态演变,是考量未来中国城市空间布局与发展是否合理的重要因素。

二、理论回顾与解释

当前解释区域不平衡发展的理论主要有两种观点:一种是增长极理论,由佩鲁提出,之后美国经济学家弗里德曼、瑞典经济学家缪尔达尔、美国经济学家赫希曼分别在不同程度上丰富和发展了这一理论;另一种是累积性因果循环理论,由缪尔达尔提出,后经卡尔多、迪克逊和瑟尔沃尔等人发展。在过去40年中,中国经济快速增长同时扩大了区域农村居民收入不平等,对此众多学者将区域不平等发展理论引入开展分析。根据核心—边缘理论提出,核心与边缘区域在经济增长过程中有着不平等发展关系。在这理论基础上,卢伟认为中国城市群这一大空间尺度的城市集合体在形成过程中,随着集聚—扩散机制发挥作用,区域负外部性通过城市群核心城市与外围城市之间各种要素的转移和联系变化逐步显现。同时,城市群在城市化的进程中扮演着越来越重要的角色,城市群成为中国经济得以快速增长的支撑点。这些理论引入中国以来,更多的是实证解释了城市群、省、城市之间的区域经济差异,但很少关注到城市群与非城市群个体收入不平等的时空差异、影响因素及空间效应上。

受区域不平衡发展的影响,劳动分工实际形成了区域差异。劳动地域分工理论认为区域协调发展影响了劳动力的收入分配,由于区域在自然条件、资源优势、劳动力状况和历史基础及经济发展程度等方面存在明显差异,为分工提供了前提条件。因此,城市群与非城市群的农村居民收入不平等有明显的差异是由于城市群比非城市群地区经济增长更快,从而导致了区域农村劳动力的分工差异,使得城市群比非城市群的农村居民收入更高,并且收入不平等增速更快。为了验证这一理论解释,本文利用1986—2014年的面板数据,近2万个固定农村家庭观测值对中国农村居民收入变化趋势的研究具有较强的现实意义。本文以改革开放40年这一宏观历史为背景,具体分析这一历史阶段一直生活在农村的2万余户家庭收入不平等的时序变化特征,运用基尼系数、泰尔指数等解释中国农村居民收入不平等演变的模式与趋势,通过国家发改委的规划及麦肯锡划定的方法定义城市集群与非城市群的范围,阐明城市群与非城市群农村地区收入的差异,研究1986—2014年间城市群与非城市群区域的收入不平等的动态演变规律,并在空间分解的基础上分析城市群发展对中国农村收入不平等的贡献率,考察农村居民是否从城镇化发展中获益,并进一步验证当前形成的城市群是否有利于缩小收入差距。

三、研究区域界定、研究方法和数据来源

(一)研究区域界定

本文使用的城市群概念遵循联合国人类聚落中心所用的术语“城市群”,即以1个特大城市为核心,由至少 3 个以上大城市为基本构成单元,依托发达的交通通信等基础设施网络,所形成的空间组织紧凑、经济联系紧密并最终实现高度一体化和同城化的城市群体。城市群的发展是城镇化发展的结果,城镇化的发展对农村居民收入的影响究竟是积极的还是消极的仍存在较大争议,通过比较城市群与非城市群农村居民收入不平等演变规律,可以考察农村居民是否享受到改革开放的红利,也是“乡村振兴”战略需要解决的重要议题之一。本文划分城市群—非城市群农村地区主要是两个依据:一个是通过村庄及各省会城市经纬度数据的精确获取,测量村庄位置与城市群中心城市的直线距离,依据麦肯锡城市群(ClusterMap)方法把所有卫星城距离1个中心城市不超过300公里,且每个城市群的GDP都超过中国城市总GDP的1%的农村地区划分为城市群农村地区。另一个依据是十三五规划中提到的19个城市群作为城市群与非城市群农村进行划分。较之将中国城市简单分成几个地区的做法,用城市分群的方式能将收入不平等研究做得更深入,更具有经济意义。

(二)采用方法

本文利用Stata14.0 软件加载 DASP(DistributiveAnalysis Stata Package)分布式分析软件包进行计算。DASP 软件包是由世界银行开发计划署和拉瓦尔大学支持,Araar Abdelkrim 和Jean-Yves Duclos(2007 年)开发的,具有以下特点:估计最流行的统计(指数曲线),用于分析贫困、不平等、社会福利和公平,其中包括基尼系数、广义熵指数、阿特金森指数、变异系数;估计在统计上的差异;充分考虑调查设计,估计标准误差和置信区间;支持对多个数据库进行分布式分析;执行最流行的分配分解程序;检查分配比较的稳健性;统一各种估计过程中的语法和参数使用以进行分布式分析。

1.基尼系数。基尼系数具有以下属性:转移性原则,即若将收入从富人转移到穷人手中,收入分配差异程度将降低;均值独立性,即所有人的收入同时翻番,收入变异程度不变;人口规模独立性,如果各收入阶层的人数发生同比例的变化,收入差异程度不变;可分解性,可按收入来源对收入差异进行分解。

其中,yij为城市群类型村庄居民人均收入占全村庄的比重,yi代表非城市群类型村庄居民人均收入占所有村庄类型的比重;P代表农村居民,下标含义与居民人均收入相同;K代表某村庄类型,n代表某村庄内部居民个数。

3.Oaxaca-Blinder分解法。该分解法将组群之间被解释变量的差异分解为由解释变量的个体差异带来的差异,以及由回归系数差异引起的差异,同时可以计算出各因素对总差异的贡献率。

(三)数据来源

本研究采用1986—2014年中国农业部农村固定观察点的调查数据。该数据包括中国31 个省(自治区、直辖市)357个县(市、区)360个村2万多个农村居民家庭多年的持续观测值,数据以全国抽样调查的形式收集。固定观察点样本农户一旦纳入调查就不再变化,但由于多种原因如农户退出调查或分家等,自1986年开始不断有样本农户退出,同时也不断补充新的样本,同时为避免样本之间差异过大,我们剔除了统计口径有误、数据缺失、数据异常以及数据有误的样本。消除通货膨胀影响采用的农村居民收入价格指数来源于1986—2014年《中国统计年鉴》,以1986年为基期,对各省份农村居民收入进行合理修正。本文依照坐标拾取器精确获取到360个村的坐标,剔除由于人口迁移而消失的村庄数据样本,从而保证研究的科学性和时序分析的连续性。

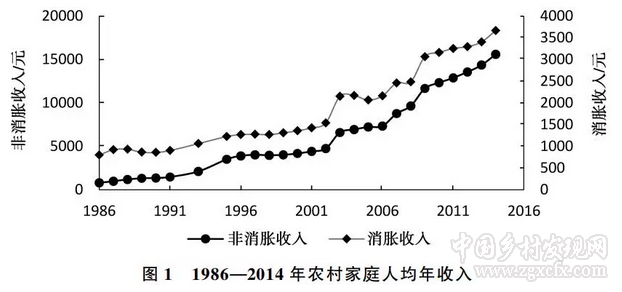

通过对1986—2014年数据统计可知,本文涉及的样本户数累计达572400个,平均每年家庭户数在2万户左右。农村家庭收入均值逐步提升,标准差也随之上升,说明农村家庭人均收入离散程度随着农村家庭人均收入的增加而增加。为了消除通货膨胀的影响,本文采用1986—2014年《中国统计年鉴》各个省份的消费价格指数对农村家庭人均收入进行消胀,如图1所示,消除通货膨胀以后,农村居民家庭人均年收入增速相对缓慢,同时标准差也相对下降,即其农村家庭人均收入离散程度降低了。但是这些统计性描述分析仅能反映局部的农户收入不平等,要全面刻画问题,还需要更细致化的测量方法和指标。

四、城市群—非城群地区农村居民收入不平等的动态演变

(一)中国农村居民收入不平等的收入差异及变化趋势

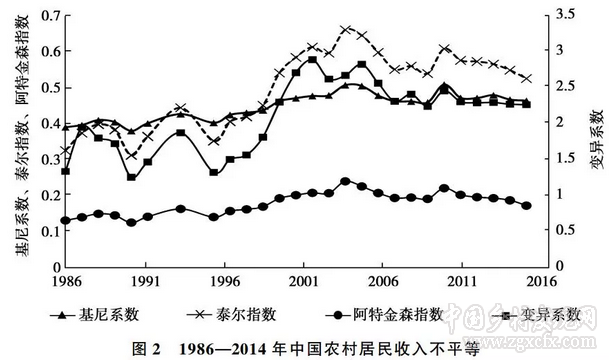

收入不平等不仅存在于不同城市群与非城市群之间,而且还存在于同一区域的不同村庄和同一个村庄内的不同家庭之间。因此,要描述农户收入不平等问题,首先必须考虑组间不平等和组内不平等。若以单个农户收入水平(家庭数据)计算,则测量的是农户个体之间不平等,即组内不平等。测量收入不平等的方法和指标有很多,基于应用的广泛性和理论的成熟性,本文主要采用基尼系数、泰尔指数,同时兼顾阿泰金森指数、变异系数的计算分析中国农村居民收入不平等的整体变化情况。本文的分析以单个农户家庭为基本计算单位,再汇总数据进行组内不平等剖析。从图2中可看出中国农村居民收入不平等从1986—2003年是递增趋势,而在2003—2014年整体却是下降趋势。以基尼系数为例,按照联合国有关组织规定,基尼系数低于0.2收入绝对平均;在0.2~0.3区间收入比较平均;在0.3~0.4区间收入相对合理;在0.4~0.5之间收入差距较大;在0.5以上收入差距悬殊。因此在1986—1995年中国农村居民收入基本处于相对合理区间,而在1995年以后基尼系数一直高于0.4,农村居民收入差距较大,并且在2003和2004年超过0.5,农村居民收入差距悬殊。

由于中国尚未存在利用农村调查数据进行超过25年长面板的计算,因此本文的数据结果比较主要分时段分数据来源进行。2003—2014年数据测算结果普遍比程名望采用的同一套数据测算的要大,但都共同反映了一个趋势,即2003年以后中国农村收入不平等呈现下降趋势。对比万广华等采用的1986—2003年的《中国农村住户调查年鉴》测量的数据,以及何燕利用2003—2008年CGSS的微观2000个左右个体调查数据,本文的数据结果更为精确,主要原因是万广华等采用的是省份之间的组间不平等值,只能对区域间的不平等因素进行检测,并且本文相对何燕等的研究,采用数据量更大,更具有代表性。同时通过按农村地区消费价格指数及Brandt and Carsten构造的地区价格水平指数进行消胀处理,结果发现在通货膨胀和地区价格水平差异的情况下,这些测得的不平等相对非通货膨胀情况下较小,但影响非常小,与万广华认为通货膨胀与地区价格水平差异会对收入不平等有较大影响有一定差异。因此通过与不同数据来源的计算结果进行比较,可以更清晰地剖析中国农村地区收入不平等的空间演变规律。

(二)城市群—非城市群地区农村居民收入差异及变化趋势

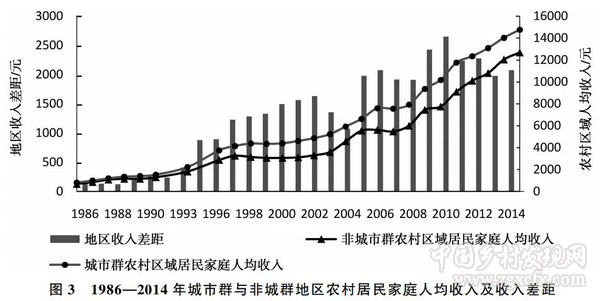

改革开放40年来经历了从三大区到八大综合经济区再到现在的城市群划分, 目前形成的22个城市集群容纳了超过 70%的人口, 且这些城市集群的范围大多都跨越了几个省份。因此,本文在前述城市群与非城市群划分的基础上进行了农村居民家庭人均收入及收入差距的计算,结果详见图3。

从家庭人均收入来看,随着中国经济的发展以及城市政策的倾斜,城市群与非城市群地区的农村居民收入都在增加,但是城市群地区农村居民收入与非城市群地区农村居民收入差距逐渐在扩大。通过地区收入差距可知,虽然在2003年、2004年差距有短暂的缩小,但是之后却出现反弹,城市群与非城市群农村地区居民家庭人均收入差距是扩大的。呈现这种变化趋势的原因可能是,改革开放以来中国主要依赖于大量投入资源要素拉动经济发展并且大部分投入主要集中在城市建成区,一些靠近都市核心区的农村区域发挥了交通、自然条件与区位等多重空间优势,当地农村居民通过拓展资源要素形成了巨大生产能力,也获得了更多的就业机会使得收入大幅度提高,而边缘的农村区域面临着多重空间劣势造成发展缓慢。不仅如此,从数据中收入来源的差异分析,城市群地区农户的工资性收入、转移性收入相对较高,也是导致农户收入增长差异的重要原因。

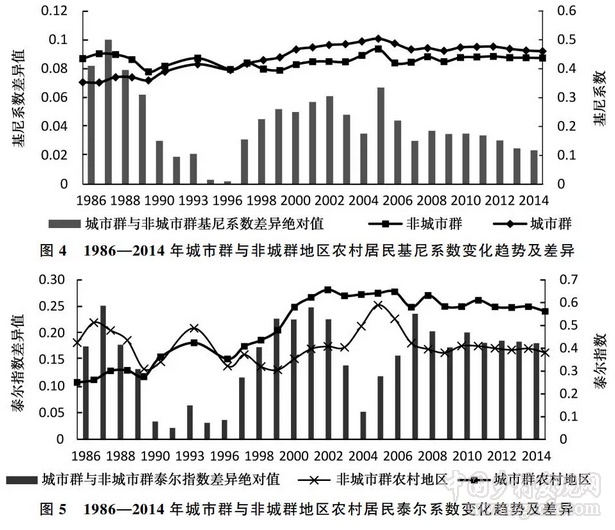

为了更全面地刻画地区农户收入不平等问题,本文通过比较城市群与非城市群地区基尼系数和泰尔指数,计算结果详见图4和图5。从结果中可知:1986—1996年城市群基尼系数小于非城市群地区,即1986年城市群地区收入不平等低于非城市群地区,但是1996年以后城市群基尼系数增速大于非城市群基尼系数增速,导致1996年以后城市群农村地区的基尼系数高于非城市群农村地区的基尼系数,即1996—2014年城市群地区收入差距要高于非城市群地区。从图4及图5中可看出,城市群与非城市群地区农村居民收入不平等基本呈现缩小(1986—1996)—拉大(1996—2005)—缩小(2005—2014)的变化趋势,且城市群地区农户收入不平等变化高于非城市群农村地区。

弗里德曼核心—边缘理论提出发展核心带动边缘,发展城镇带动周围乡村,位于城市群核心区的居民收入越高,位于边缘区或非城市群的居民收入就越低,但随着经济发展,好处可以“滴落”给贫困人口,而这种涓滴效应是可以改善国家收入分配的内在动力,城市群的发展模式也能够借助其涓滴效应实现以点带面,带动周边地区城乡共同协调发展。从本文研究结果来看,经济发展到一定阶段,涓滴效应逐渐显现,城市群和非城市群区域收入差距在减小,但之后又会由于回流效应与扩散效应的变化导致城市群与非城市群地区农村居民收入不平等呈现周期性变动。因此当极化效应大于涓滴效应时,城市群地区的发展会吸引和拉动周围地区的经济资源和经济活动趋向城市群核心区,从而使城市群农村地区与非城市群农村地区收入不平等扩大。但当涓滴效应大于极化效应时,城市群地区自身成长后又向周围地区提供各项经济服务,输出经济资源和金融活动,刺激非城市群农村地区的经济发展,从而降低了两者之间的收入不平等。

为了克服基尼系数反映收入不平等的缺陷,本文再通过泰尔指数进行进一步的验证。结果如图5所示,泰尔指数的变化幅度高于基尼系数,但是反映的趋势基本与基尼系数一致。即1986—1996年城市群农村居民收入不平等低于非城市群农村居民收入不平等,并且整体呈现缩小(1986—1996)—拉大(1996—2005)—缩小(2005—2014)的变化趋势。这些数据可以从侧面反映出城市化率高的农村地区收入不平等高于城市化率较低的农村地区,即城市化是导致地区收入不平等拉大的重要原因,这也从侧面也证实了周云波、万广华认为城市化是导致倒U现象出现的主要原因的观点。

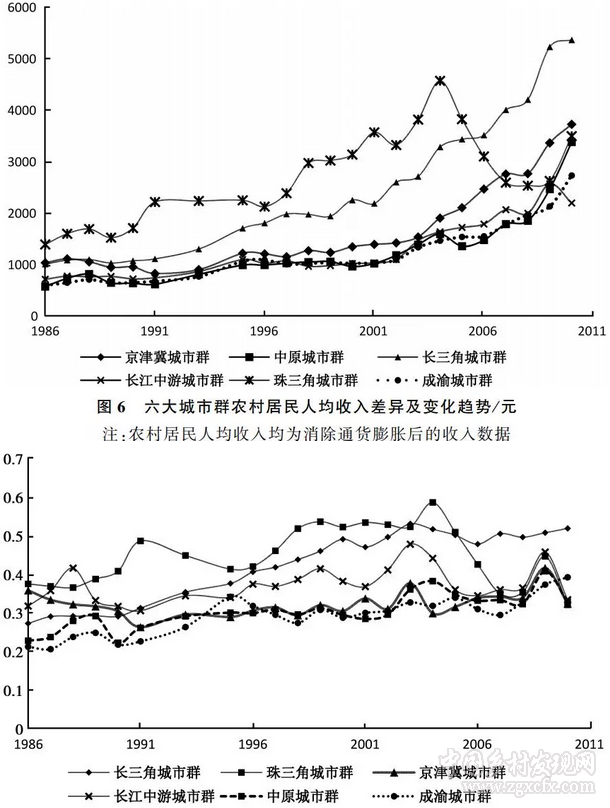

(三)城市群农村居民收入不平等差异及变化趋势

为了进一步解释中国城市群区域农村居民收入不平等的变化趋势以及区域差异,本文选择京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、成渝、中原、长三角中游等6个最具中国代表性的城市群进行分析。由图6可知,1986—2010年以来,除了珠三角城市群以外,其余5个城市群农村地区农村居民收入都在持续增长,其中长三角城市群以及珠三角城市群农村居民收入一直高于其他城市群地区,并且长三角城市群农村居民收入一直处于持续增长之中,与长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群农村居民之间的收入差距在逐渐拉大。珠三角城市群农村居民收入在2003—2008年处于收入增长缓慢的阶段,原因是其非生产性收入增速缓慢,比重严重低于长三角城市群地区。京津冀城市群农村居民收入从1986—2008年与长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群的农村居民收入差距逐渐拉大,特别是在2003年以后,收入拉大趋势越来越明显。

由图7可知,6个城市群农村居民的基尼系数在1986—2003年处于整体上升阶段,而在2003—2008年处于下降阶段。中国最发达的2个城市群——长三角城市群、珠三角城市群的基尼系数与其他4个城市群基尼系数比较有较大差异。1986—2003年长三角城市群地区农村居民收入在不断增加的同时,其基尼系数也在持续增加,但近年来收入不平等增速放缓且略有下降。而长江中游地区与珠三角地区在2003—2008年波动较为剧烈,呈现出“增加—减少—再增加”这样一个典型的倒U型曲线。1986—2004年间珠三角城市群地区农村居民收入相对于其他城市群地区而言处于较高水平,同时其基尼系数也相对较高,但2004年收入及收入不平等均急剧下降,主要原因是珠三角地区是改革开放以来经济发展最快的地区之一,因此收入增长很快,代表收入不平等的基尼系数也持续增加。但是由于近年来受国际经济形势以及发展空间不足、劳动力成本上升等因素影响,以外向型经济为主导的珠三角面临新的发展问题,从而导致珠三角城市群的农村居民收入快速下降,收入下降又导致基尼系数下降,虽然看起来使得不平等程度有所缓解,但并非是因为低收入人群收入增加,而是因为高收入人群收入降低所导致,所以对不平等的解读应全方位、多角度才更科学、更合理。

五、城市群与非城市群地区农村居民收入分解

(一)城市群与非城市群地区农村居民收入空间分解

为了探讨农村地区收入不平等究竟是由城市群与非城市群间(组间),还是其组内收入差距扩大所引起的,本文采用 Shorrocks的子群体分解法来进行分析。由于使用基尼系数进行子群体分解时,存在“剩余项”,不适合用来进行子群体分解。因此,本文将中国农村划分为城市群地区与非城市群地区,用泰尔指数来度量不平等,结果如表1所示。通过泰尔指数分解,可知:

(1)区域内部(组内)收入不平等程度对总的收入不平等程度的贡献一直是最大的,虽然城市群与非城市群区域间不平等贡献呈现先增加后降低的趋势,但是区域内部收入不平等最低贡献率都超过96%,因此区域内部收入不平等是导致这一现象的主要驱动力。

(2)区域之间(组间)收入不平等对总的收入不平等贡献率呈先上升后下降的趋势,其中的拐点是在2000年。2000年以前,国家五年规划是区域性政策,从中国第十个五年计划(2001—2005)开始提出城市化政策,该政策指出要加速城市化建设,并协调经济和环境发展,因此从2000年开始,城市群与非城市群地区农村居民收入可能受到政策影响,从而导致城市群—非城市群区域内部不平等进一步加剧。

(3)在区域内部不平等贡献率中,城市群地区对总的收入不平等程度的贡献占比最高并不断提升,从1986年与非城市群地区对总的收入不平等贡献率从36.7∶62.0上升到2014年24.5∶72.9。其结果意味着,城市群地区对总收入不平等的贡献率比重将进一步提升,这可能是由于城镇化引起的,因此中国在未来加快城镇化过程的同时要防范区域收入不平等的进一步加剧。

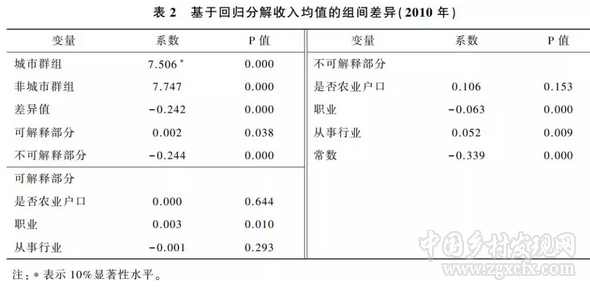

(二)基于回归分解收入均值的组间差异

通过对泰尔指数的空间分解发现,中国农村居民收入不平等主要由于城市群与非城市群组内的差距引起,且城市群农村居民收入对收入不平等的贡献率在逐渐增加,但是无法解释造成城市群与非城市群农村居民收入差距是否是由于城市群的存在和其他因素引起的,因此进一步用Oaxaca-Blinder方法对回归分解收入均值的组间差异进行分析,结果如表2所示:

结果显示:一是城市群与非城市群地区农村居民收入系数有较大差异,位于城市群与非城市群对农村居民的收入差距具有显著性影响,同时可知职业是影响城市群与非城市群收入差异的重要因素。除了农户资本之外,影响农户内部收入不平等的其他因素包括职业、家庭特征等。其中处于更为发达的城市群地区的农村居民,由于非农就业机会多,收入来源更为广泛,因此相对其他地区收入更高。因此加强对农村居民的非农化技能培训有利于降低区域收入不平等。二是从整体收入不平等来看,不可解释部分所占比重仍然较大,说明区域造成的不平等其他因素较多,从而导致了较大的区域收入差异。

六、结论与讨论

本文以更具有经济意义的城市群为切入点,通过类型区域空间验证农村居民改革开放以来的收入变化,利用农村居民精确地理位置对其收入分布的区位距离递减规律进行考察,描述了1986—2014年中国农村地区农户收入不平等的变化趋势,主要结论如下:

(1)使用时间序列微观数据来研究中国农村收入不平等得到的结果更为精准与可靠,研究结果表明1986—2003年间中国农村地区收入不平等不断扩大,而2003—2014年呈不断缩小的趋势,但是目前的收入不平等仍然较大。通过基尼系数可知,目前的收入不平等仍处于收入差距较大的区间,并且高于国际警戒线,虽然开始逐渐缩小,但是这个缩小的速率在降低,未来收入不平等下降可能趋于平缓,还需进一步采取措施降低中国农村地区的收入不平等。

(2)从城市群与非城市群之间收入不平等扩大的速度来看,城市群农村地区的收入不平等与非城市群有一个明显的时间点,在1986—1996年间城市群基尼系数小于非城市群地区,即1986—1996年城市群地区收入不平等低于非城市群地区,但是1996年以后城市群基尼系数增速大于非城市群基尼系数增速,即1996—2014年城市群地区收入差距要高于城市群地区。城镇化发展差异应该是导致这一现象的主要原因。因此在继续加速城镇化步伐的同时要控制城镇内部不平等程度加大,通过户籍制度改革、完善城乡社会福利制度等方式消除劳动力市场上的排斥,帮助农户更好地就业和生活。

(3)从基尼系数和泰尔指数可知,中国城市群与非城市群地区农村居民收入不平等基本都呈现缩小(1986—1996)—拉大(1996—2005)—缩小(2005—2014)的变化趋势,从时间上看,这类固定地区的农村居民群体收入不平等的规律(增长率)基本符合倒U型变化规律。农村居民收入不平等程度的变化呈周期性,这些结果可能同时意味着,某些周期性因素导致了其收入差距扩大,因此应该以经济、社会、政治等更具有联系性的城市群进行全国性的政策设计考虑。

(4)在重点城市群里,长三角以及京津冀城市群农村居民收入与成渝、中原、长江中游城市的差距在逐渐拉大,且长三角城市群农村居民收入基尼系数不断增加并高于成渝、中原、长江中游城市群,因此,在提高农村居民收入的同时,我们也要通过乡村振兴战略、精准扶贫等政策控制城市群内部收入不平等的加大。

(5)中国农村地区收入不平等显现了一定的空间聚集性,收入不平等更多地聚集在城镇化发展较快的城市集群区域,但城市群内部的要素分布并不均衡。从1986—2014年,城市群与非城市群的内部收入不平等解释了总的地区收入不平等的97%以上,且非城市群与城市群农村地区收入不平等从36.7∶62.0上升到2014年24.5∶72.9,地区内部收入不平等进一步集中在城市群地区,侧面说明当前形成的城市群并没有有效缓解区域内部的收入不平等。因此,制定政策时要避免劳动力、资本等要素过度集中到城市群核心区域,应引导资本向城市群边缘村庄流动,这是缩小农村居民收入不平等的关键。

作者简介:瞿忠琼,女,南京农业大学公共管理学院副教授,硕士生导师。

中国乡村发现网转自:南京农业大学学报(社会科学版)2018年第6期

(扫一扫,更多精彩内容!)