摘要:本文以日本为例, 以农业支持水平为切入点, 分析了2000—2016年日本农业政策的调适及改革动向。研究表明, 日本对农业的支持以生产者支持为主, 其中价格支持占主导地位;一般服务支持在日本农业支持中居于次要地位, 以对基础设施建设的投入为主, 但支持重心不断向知识创新体系转移;日本的农业政策逐渐由价格支持转变为直接收入支持, 由防御型转变为进攻型, 逐渐形成多元化的农业支持体系。最后, 根据日本农业政策的改革经验提出新时期构建中国新型农业支持保护制度的政策建议。

1、引言

支持保护制度是发达国家用以支持农业发展的必要手段, 也是中国农业现代化道路上不可或缺的核心动力。2004年开始, 中国逐渐将发展重心向农业转移, 连续出台多个农业文件与惠农政策, 初步构建了涵盖最低收购价、临时收储、粮食直接补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴和良种补贴在内的农业支持保护体系。中国粮食实现“十二连增”, 农民收入持续增长。然而, 随着中国经济进入新常态, 农业发展也面临新的困境。一方面, 城乡发展的不平衡与农业农村发展的不充分成为了现代化道路上最大的障碍, 中国亟须加大对农业的支持与投入, 助力乡村振兴;另一方面, 农业结构性矛盾凸显。逐年递增的价格支持不仅使中国农产品市场价格攀升、比较效益降低、国际竞争力减弱, 出现三量齐增的局面, 同时也即将触碰到WTO黄箱政策补贴的上限。因此, 中国必须尽快调整和完善农业支持保护制度。2018年中央1号文件中强调:“要以提升农业质量效益和竞争力为目标强化绿色生态导向, 创新完善政策工具和手段, 扩大绿箱政策的实施范围和规模, 加快建立新型农业支持保护政策体系。”这离不开对发达国家成功经验的借鉴。

日本国土面积为37.7万km2, 耕地面积仅占11.584%, 人均耕地面积只有0.03hm2。其资源禀赋与中国类似, 属于人多地少、资源匮乏、必须部分依靠进口才能满足生产所需的国家。但是不同的是, 日本凭借着较高的农业生产效率使其农业发展水平始终保持在世界农业发展的第一梯队。据2015年数据显示, 尽管日本农业产值仅占其GDP的1.068%, 但其凭借仅占总劳动力3.8%的农业就业人口, 创造了464.09亿美元的农业增加值, 谷物的平均单产达到4.71t/hm2。这与其实施的高支持、高保护的农业支持政策密不可分[1]。不少学者对日本的农业政策进行了研究, 主要集中在两个层面。一是对日本农业政策的形成和影响进行理论分析。吴进进基于农业福利国家理论, 梳理了明治维新以来日本农业政策转型的3个阶段[2]。蔡鑫和陈永福基于日本财政预算对农业补贴政策进行分类, 分析了日本农业补贴政策的结构和绩效[3]。郭曦等以日本第4次修订的农业法案为基础, 总结了日本农业的改革背景与最新的兴农政策[4]。刘松涛和王林萍、王国华、郑军等分别从农协改革、环境保护、农业保险等层面分析了日本具体政策措施[5-7]。二是对日本农业支持水平进行定量分析。朱满德等利用WTO农业政策评价指标分析了WTO规则下日本农业政策的调适[8]。翟雪玲和何秀荣基于OECD (经济合作与发展组织) 农业政策评价体系分析了日本农业支持的水平与结构[9]。许舒瑶在此基础上对中日农业支持水平进行了比较分析[10]。纵观日本农业支持水平的相关文献, 深入剖析其农业支持政策动态变迁的文献不多。与现有文献不同, 本文在农业支持水平的分析基础上系统地分析日本农业政策的调适与改革效果, 为新时期建立和完善中国农业支持保护制度提供思路。

2、OECD框架下日本农业支持水平变动分析

OECD农业支持政策评价体系是国际上通用的农业支持水平的衡量工具。最新的政策分类和评价指标体系是于2007年《OECD成员农业政策监测和评价》中提出的, 主要衡量指标包括农业支持总量 (TSE) (1) 、生产者支持估计 (PSE) (2) 、一般服务支持估计 (GSSE) (3) 以及消费者支持估计 (CSE) (4) 。基于OECD农业支持政策分析框架, 对日本农业支持水平和结构进行分析, 能够得出以下特征。

2.1 农业支持总水平及其占国民经济的份额均呈明显下降趋势

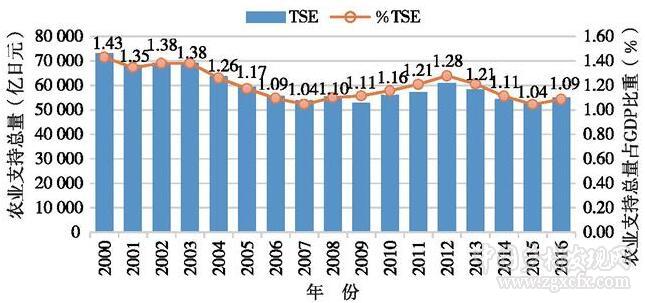

日本凭借着高支持、高保护的农业支持措施成功迈入了农业现代化国家行列, 但由于乌拉圭回合《农业协定》的限制, 以及国内高涨的财政压力, 日本在进入21世纪时不得不逐步改进其高价格支持的农业支持体系。1999年日本制定了《食品、农业和农村基本法》, 并每隔5年对其进行修订。该法案的实施标志着日本进入了逐步降低农业支持力度的政策阶段。随后的2000—2016年的17年中, 日本的农业支持总量从72 845.44亿日元 (100日元约合5.82元人民币, 2018年) 下降到54 831.4亿日元, 年均降低1.06% (图1) 。虽然整体上呈下降趋势, 但在这期间日本的农业支持水平表现出明显的波动性, 2007—2012年出现了持续的增长, 这源于日本为进一步推进农业补贴的市场化改革, 在该期间扩大了对农民的直接收入补贴, 从而导致生产者支持水平的提高。农业支持总量占GDP的比重 (%TSE) 也有较为明显的下降, 但该支持水平仍然高于同期OECD成员0.39%的平均水平。

图1 2000—2016年日本农业总支持水平

2.2 从农业支持总量的结构来看, 生产者支持所占份额较大

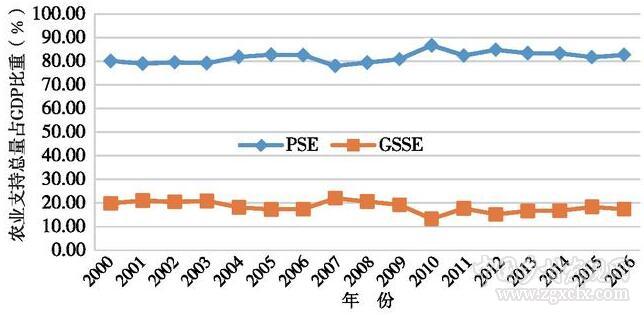

日本的农业支持总量主要由生产者支持与一般服务支持构成。2000—2016年生产者支持占据了农业支持总量的绝大部分, 年均占比81.64%, 且总体上呈上升趋势, 由80.07%增长至82.68%;一般服务支持年均占比为18.32%, 在总体上呈下降趋势, 由19.86%下降到17.31%。不难发现, 日本农业支持总量的结构并未发生明显的变化, 生产者支持所占比重在80%上下波动, 一般性服务支持占比在20%上下波动 (图2) 。由此可见, 即使日本不断调减农业支持的水平, 但其政策框架并未发生大的变动, 对农业的支持仍然以生产者支持为主。

图2 2000—2016年日本农业总支持结构

2.3 生产者支持呈下降趋势, 并由价格支持向直接补贴转变

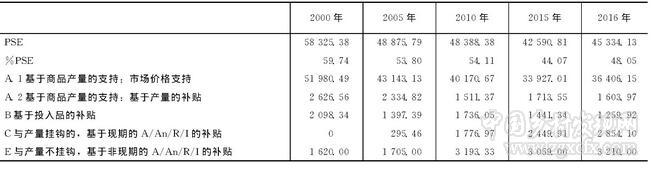

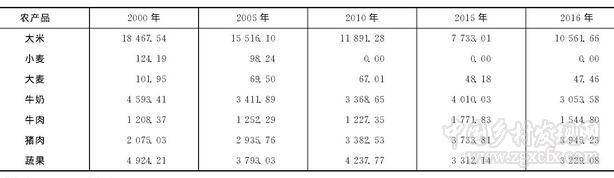

对生产者进行支持尤其是市场价格支持是发达国家和地区用以支持农业的重要手段。从PSE的数据来看, 日本对生产者的补贴力度逐渐减弱, 2000—2016年下降了28.66%, 年均降低1.17% (表1) 。但PSE占农业总收入的份额 (%PSE) 年均达52.22%, 说明日本农业生产者的收入50%以上来源于政府的补贴, 远高于同期OECD成员23.43%的平均水平。虽然到2016年, %PSE有所降低, 但仍比OECD成员的平均水平高出了29.28%。从PSE的结构来看, 日本生产者支持水平的降低很大程度得益于日本对价格支持的改革。作为生产者支持的重要组成部分, 日本的价格支持年均占据了生产者支持85%的份额, 但自2000年起, 日本的价格支持水平出现了大幅下降, 下降幅度高达42.78%。同时基于投入品使用的补贴与基于产量的补贴也保持了较大程度的下降, 分别降低66.55%与49.44%, 但由于在生产者支持中的份额较小, 并未对其造成大的影响。与产量挂钩的、基于现期的A/An/R/I的补贴以及与产量不挂钩的、基于非现期的A/An/R/I的补贴均有明显的增长, 其中与产量挂钩的直接补贴从2004年开始实施, 到2016年增长了近10倍, 而与产量脱钩的直接补贴也相应地增长了53%。总体来看, 价格支持所占的份额由89.12%下降到80.31%, 而直接补贴所占的比例由10.88%增长到19.69%。尽管价格支持仍然是日本农业支持最重要的手段, 但从数据中不难发现日本对生产者的支持逐渐由价格支持向直接补贴转变。

表1 2000—2016年日本生产者支持的水平及结构

单位:亿日元

数据来源:OECD数据库。

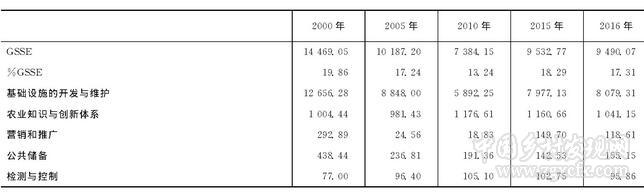

2.4 一般服务支持主要以对农村基础设施建设为主

一般服务支持主要是指政府对于农业基础设施、农业科研等公共产品的投入, 虽然对农民收入没有产生直接的促进作用, 但其通过对农业生产相关要素的支持, 推动农业生产率的提高, 从而提升了农业竞争力。正因为如此, 一般服务支持在发达国家和地区农业支持政策中的地位越来越重要[11]。从GSSE的数据来看, 日本的一般服务支持水平呈递减趋势, 2000—2016年总体下降了52.46% (表2) 。这主要由于日本对农业基础设施投入力度的削弱。日本于1949年便开始开展农田基础设施建设, 并逐步构建起农业基础设施投资体系, 到2000年, 日本的农业基础设施已经较为完善, 因此在进入21世纪后, 日本对农业基础设施的投资相对减少[12]。但从GSSE的结构来看, 日本仍然十分注重农业基础设施的开发与维护, 即使近年的投入有所下降, 但其在一般服务支持中的份额一直处于较为稳定的状态, 年均占比高达85.09%。而中国对农业基础设施建设的投入在一般服务支持中的年均占比仅为31.01%, 远低于日本。日本对农业支持与创新体系的投入, 在一般服务支持中也占据了较为重要的地位。从2000—2016年的数据中不难发现, 日本对农业知识创新体系的投入基本保持在一个较为稳定的水平, 说明日本一直较为重视农业科研及其科研成果转化对于农业发展的推动作用。

表2 2000—2016年日本一般服务支持的水平与结构

单位:亿日元

数据来源:OECD数据库。

2.5 消费者支持一直为负值且呈上升趋势

2000—2016年, 日本对于农产品消费者的补贴始终为负值。其原因在于日本一直使用价格支持的手段使生产者获益, 而这部分对生产者的补贴相当于政府通过隐蔽税赋的手段使其由消费者承担。但是从近年的数据来看, 日本的CSE由2000年的-67 241.7亿日元降低至2016年的-51 214.5亿日元, %CSE也由2000年的-49.54%降低到2016年的-39.84%, 表明日本对于消费者的征税力度正不断减弱。

3、日本农业政策的调适与改革动向

2000—2016年, 日本共颁布了4版《食品、农业和农村基本法》。该法案以保障食物供给、推动农业可持续发展以及实现乡村振兴为政策目标, 不断深化农业补贴制度的改革。目前, 日本已形成了以价格支持为基础、以直接补贴为主的农业支持体系。下面将基于日本农业支持水平的特征, 分析日本农业政策的改革动向。

3.1 从价格支持向直接补贴转变

第二次世界大战重创了日本经济, 使其农业生产陷入困境, 农产品供需一度存在较大缺口, 因此, 为刺激农民的生产积极性, 维护国内农产品价格的稳定, 日本农业保护措施一直以价格支持为主[1]。具体措施包括对大米实施价格管理制度, 严格限制大米的生产与流通;对小麦、大麦等实行最低价格保证制度;对肉类实施价格稳定带制度;对大豆、油菜籽等实施差价补贴政策;以及对蔬菜、小肉牛实施价格平准金制度[13]。然而, 迫于《农业协定》的限制、高涨的财政压力以及农产品过剩的困境, 日本在进入21世纪后开始实施农业支持政策的市场化改革。1999年日本颁布了《食品、农业和农村基本法》, 一方面放开了稻米的流通自由;另一方面实施稻作经营安定政策, 设置丘陵山区灾害补贴、保险补贴等直接补贴, 开启了农业补贴政策从价格支持向直接补贴的转变。在2005年颁布的《食品、农业和农村基本法》中, 日本提出了水稻经营收入稳定计划与骨干经营稳定措施。在这个阶段, 其直接补贴开始侧重于支持农业经营主体以及农业规模化经营发展。同时, 对从事农业环境保护的农民实施水利环境保护支付、收入差额支付和生产支付3种直接支付补贴政策。2007年, 跨品种经营稳定政策的推出, 将小麦、大麦等旱田作物也纳入了补贴范围。2010年新出台的《食品、农业和农村基本法》开始实施户别收入直接补贴制度。2013年, 日本政府在户别收入直接补贴制度的基础上将其改进为新农业经营收入稳定制度, 该制度涵盖了旱作物直接补贴、缓和收入减少补助金、水田活用直接补贴以及大米直接支付补贴等一系列生产性直接补贴, 一直沿用至今。同年, 日本政府推出了以水土保持补贴、水田综合利用补贴、弃耕地再利用补贴、环境友好型农业补贴等为核心的环保农业政策, 将农业的可持续性作为发展的重点。2018年日本进一步对大米生产流通制度进行改革, 取消对大米生产数量的行政管制, 农民可以根据自身需求进行自主生产与销售。这样一来, 大米的价格将根据市场的供求情况上下波动, 农民的收入也不再取决于政府而是由市场动向以及自身的销售业绩决定, 大大降低了国家对价格的干预程度。从农业政策的改革历程中不难发现, 日本一直致力于降低价格支持的水平, 大部分农产品尤其是大米的价格支持水平明显降低 (表3) 。与此同时, 日本通过设置多样化的直接补贴从多方面保障农业发展的稳定。

表3 2000—2016年日本部分农产品的价格支持水平

单位:亿日元

数据来源:OECD数据库。

3.2 从单一化的农业补贴到多元化的农业支持体系

自2007年开始, “跨品种经营稳定对策”“稻米政策改进对策”和“农地、水、环境保护对策”, 这三驾马车将日本农业政策从以价格支持为基础的单一补贴政策拉入以直接补贴为主的多种农业补贴制度并行的多元化农业政策体系之中[14]。2012年, 构建日本型“直接补贴制度”作为主流的农业政策的改革思路开始进入日本政府的视野。紧接着在2013年, 日本便提出要建立以强化农业生产、提高农业附加值、促进农业可持续发展、发挥农业多功能性为目的的直接补贴制度[15]。将新经营收入稳定政策、丘陵山区直接补贴政策、农地水环境保护管理直接补贴政策和环境友好型农业直接补贴政策进行一揽子统和, 逐渐形成了多元化的农业支持体系[16]。与此同时, 日本也不断推进农业可视化体系的研究与建设。通过整合国家和民间的资源, 日本建立了一个集农业技术、生产资料交易、农产品销售、农业研究成果为一体的信息化交流平台, 为农民补齐了信息短板, 增强了其竞争力。多元化的农业支持体系不仅能够在国家政策调整时最大限度地保障农业生产与农民收入的稳定, 还对农业的多功能性与可持续性起到积极的促进作用。例如, 2018年日本国内开始采取新的大米政策, 大米生产不再受到生产管理体系的限制, 而是由农民根据市场动向自主决定产量。为了保障农民收入的稳定性, 国家对生产者的经营决策提供相应的信息和援助, 并为其生产提供协助。一是通过农业信息化平台公布国家的供需情况以及各产地的生产动态;二是落实《农业竞争力强化支援法案》, 通过调减生产资料的价格、引进省力栽培技术, 从而降低大米的生产成本;三是对生产者提供水田活用直接补贴、缓和收入减少补助金以及收入保险;四是致力于大米市场的扩大, 包括推行订单农业模式、增加海外市场战略项目等。

3.3 从“防御型”农业政策到“进攻型”农业政策

由于长期采取高支持、高保护的农业政策, 日本农业逐渐丧失国际竞争力, 同时也面临农村“空心化”、农民老龄化和农业萎缩的困境。为了激活农村发展, 提升农业竞争力, 日本近年来的农业政策逐渐由“防御型”向“进攻型”转变。2013年, 日本成立“进攻型”农林水产业推进部以及农林水产业、地域活力创造部, 并从2014年开始实施《农林水产业·地域活力创造计划》, 致力于从多元化、集约化、信息化和高附加值化4个路径来提升农业产业的活力[17]。2015年的《食品、农业和农村基本法》也是以建设“进攻型”农业与美丽乡村为目标来进行修订的。2016年日本进一步修订《农林水产业·地域活力创造计划》, 一方面制订农业竞争力强化计划。该计划旨在通过改善农业生产者的经营环境、解决农业的结构性问题来实现农业产业的可持续发展与乡村的振兴[18]。具体通过对生产资料价格的调控、农产品生产与流通的结构性改革、人才储备与农业就业的强化等13个方面的改革来提升日本农业的竞争力。另一方面, 实施农林水产业的出口强化战略, 通过推进农产品出口基础设施整备计划, 为出口战略的顺利实施提供保障, 努力实现2019年农产品出口额达到1万亿日元的目标。2017年出台的《农业竞争力强化支援法案》进一步以法律的形式强调了提升农业竞争力的重要性, 该法案的主要目的是通过提供物美价廉的生产资料和建立高效的农产品流通体系来改善农业结构、促进农业可持续地高效发展。由此可见, 日本正逐渐由高支持、高保护的“防御型”政策向立足于提升自身竞争力的“进攻型”政策转变。

4、日本农业政策对中国的启示

4.1 加大农业支持保护力度, 助力乡村振兴

日本农业之所以能够实现现代化, 与其高支持力度的农业保护政策有着紧密的联系。尽管近年来日本逐渐降低了对农业的支持保护力度, 并致力于推动农业支持保护体系的转型升级, 但是其农业支持水平仍然普遍高于同期美国、欧盟等OECD成员的农业支持水平。目前, 中国对于农业的支持力度与发达国家仍有较大差距。因此, 加大农业支持保护力度仍然是中国农业补贴改革的基本趋势。并且, 伴随着乡村振兴发展战略的提出, 农业支持保护制度的作用也将越来越突出。由于农业自身的特殊性和中国农业所处的发展阶段, 政府应该也必须成为扶持农业发展最重要的推手。只有加大政府在乡村振兴进程中的投入力度, 才能引导民间资本进入, 盘活农业发展, 实现中国农业自身造血能力的提升。

4.2 调整农业补贴结构, 构建直接补贴制度

从日本的改革动向中不难发现, 日本在调减价格支持水平的同时积极构建日本型直接补贴制度。对于中国而言, 一方面应调整补贴结构, 转变补贴方式, 充分发挥市场对于价格形成机制的作用, 降低政府对于农产品市场价格的干预, 积极探索农业补贴由黄箱政策向蓝箱、绿箱政策转变。另一方面要构建多功能性的直接补贴制度。当前, 中国对棉花、玉米等农产品价格形成与收储制度的改革已初见成效, 对大豆目标价格的改革试点也稳步进行;在2018年更是首次调减了小麦的最低收购价, 并进一步调减了水稻的最低收购价, 其中早籼稻、中晚籼稻和粳稻的最低收购价较之2017年每50kg分别下降了10元、10元、20元。因此, 更需要构建直接补贴制度, 从而保障市场的稳定与农民的收益。

4.3 优化政策规划, 以提升农业竞争力为导向

日本政府近年来将提升农业竞争力作为农业政策的核心导向。相比于日本, 中国提高农业竞争力的难度更大, 因此要不断优化农业政策规划, 将提升农业竞争力放在重要的地位。第一, 要深化农业3项补贴的改革, 落实其在促进耕地力保护、新型经营主体的发展以及适度规模经营方面的作用, 推进中国农业农村的现代化;第二, 建立综合购销、收储、物流、农机等生产性服务的综合信息化平台, 提高农村社会化服务水平[18];第三, 加大对农业基础设施, 如灌溉设施、育种工作站、电力网络、农机站点的投入, 从而降低生产成本、提高生产效率。

4.4 强化政策系统性, 构建多元化的农业支持体系

从农业补贴政策的改革轨迹来看, 日本农业补贴政策沿着多元化的方向不断延伸, 并将农业竞争力的提升与农业的可持续发展放在重要的地位。尽管中国已经建立了包括良种补贴、农机补贴、农资综合补贴在内的农业补贴制度, 但是中国的农业补贴仍然以价格支持为主导。为适应新常态下的农业发展新格局, 应构建以保障国家粮食安全、主要农产品供给和农民增收为主要目标, 以提高农业综合生产能力、保护农业和农村生态等为协同目标的功能多元化目标、多层次的农业支持体系[19]。利用多元化的农业支持体系为农业农村的现代化发展保驾护航。

中国乡村发现网转自:世界农业2018年09期

(扫一扫,更多精彩内容!)