1959年,毛主席提出“农业的根本出路在于机械化”的著名论断。至2016年底,我国农业机械保有量已经超过5000万台。本文是关于通过山东案例对于农业机械化与后福特主义的初步总结与思考。囿于流行认识,提到“机械化”,人们的通常反应是规模经济,是福特主义,而对以“范围经济”和“灵活专业化”见长的后福特主义认识不足。然而,技术路线的选择不仅重要 ,而且复杂,受农业地理、生产经济体制、“三农”政策目标等多重因素影响和约束。对于我国农业发展而言,从后福特主义视角的思考在理论和实践层面均有启发意义。如果说实验主义可以作为激发政策想象力的哲学,后福特主义则可作为农业机械化的技术哲学进一步激发我们的想象力。希望本文能引起“三农”同仁关于该问题的兴趣和探讨。本公号曾刊发过“鞍钢宪法与后福特主义”,供读者同时参考阅读。

作者感谢山东的房义来、吕德玉、张永正、赵洪章、路丙华等新老朋友的热情接待、交流,并提供了详细的资料,不仅激发了作者对于农业后福特主义的思考,更从这几位“忘年交”身上看到了农业领域的“工匠精神”,特此致谢并致敬!

“农业的根本出路在于机械化”,这是毛泽东主席在1959年4月28日提出的著名论断。到2016年底,我国农业机械保有量已经突破5000万台,成为我国现代农业转型重要的基础支撑。在农业供给侧结构性改革的大背景下,农业机械化必然随之进入“结构调整与优化”的发展阶段,这就涉及到技术路线问题。全球范围内,存在两种基本的技术路线与管理思维的分野:一种是“大批量生产”、垂直命令为核心的“福特主义”;一种是“批量可大可小”(范围经济)、以技术和工人技能的“灵活性”为核心的“后福特主义”,突出优势是灵活专业化[1]。前者的优势在于规模经济,后者的优势在于范围经济,可实现满足多样化需求基础上的规模经济。

本文受益于在山东观察到的实践案例,对于农业机械化的后福特主义得到更多启发。第一部分初步介绍了在农业地理、适度规模经营、农业供给侧结构改革、乡村振兴战略等大背景下的农业后福特问题。第二部分介绍以丰神农机为案例的后福特主义机械化及其应用。第三部分是作者的进一步思考,农业后福特主义既可以成为支持现代农业转型的技术哲学,小农户亦将更加受益于这种技术路线,而更重要的是农业领域的“工匠精神”蕴育其中。

囿于流行认识,提到“机械化”,人们的通常反应是规模经济,是福特主义。然而,技术路线的选择不仅重要,而且复杂,受农业地理、生产经济体制、“三农”政策目标等多重因素影响和约束,而其微观实践又受到田间地头和本地特殊状况等情境化因素影响。

我国农业地理跨度大,地形复杂多变,作物多种多样,对农机作业的要求不仅精细,而且需求多样化。同一种作物,不同地区的情况也差异非常大,例如玉米,在东北地区的株高要比西南地区高50%以上。对我国而言,丘陵山区机械化十分重要,因丘陵山区耕地面积占比超过50%,覆盖的人口超过60%,而集中连片贫困带和深度贫困地区也主要分布于丘陵山区。机械化由平原地区向丘陵山区推进时,就面临地形、地块面积等多重因素制约,世界范围内并无可资借鉴的特别成功的经验。2017年11月27-28日,在重庆召开了第一次全国性的丘陵山区农机化发展座谈会,并重点介绍了重庆的经验。重庆经验的精髓在于“改地适机”与“改机适地”相结合,“改地适机”就是通过土地流转、土地整理使得土地的使用“尺度”适应机械化的要求,“改机适地”则是通过对机械的技术改造,使之适应丘陵山区的地形和农艺要求。在以家庭经营为主体的农业区,在丘陵山区地带,既然以中小地块和多样化需求为核心特征,直观来看,以灵活专业化见长、应对需求更加有效的后福特主义模式显然更为适合。

除了地形地块和适度规模经营两大影响因素外,笔者认为在“三农”领域还有两个对机械化技术路线影响较大的系统性政策:一是2015年底中央农村经济工作提出“农业供给侧结构性改革”;二是党的十九大报告首次提出的“实施乡村振兴战略”。

总体来看,农业供给侧结构性改革涵盖三个主要目标:结构性调整;提质增效;生态环保。结构性调整是整体性目标,既包括一二三产业融合发展,也包括农业种植结构调整,还包括大农业内部的结构调整和融合发展,如粮改饲、农畜互补、种养加一体化等等。以调整力度最大的玉米种植为例,2007年度在东北地区玉米通过农牧深度融合实现“过腹转化”已经出现良好势头。

“提质增效”与“生态环保”是农村供给侧结构性改革的两大抓手,前者是激励性目标,后者是约束性目标。结构调整本身有利于提质增效,从非优势种植种类、产区退出,如去年全国籽粒玉米种植面积下降了3000万亩,今年在“镰刀弯”等非优势产区,籽粒玉米种植面积又下降1000多万亩,达到预定调整目标。

“生态环保”是硬约束。秸秆焚烧(烧荒)问题多年来一直是农村地区头疼的环保问题。今年的环保风暴使得许多沿河、水库边的小型养殖场关停,养殖业转型升级势在必行。此外,还有农药、化肥、土壤、水等生态环保问题。2017年,农业部实施的化肥、农药使用量零增长行动,在200个开展化肥减量增效试点,并建设600个统防统治与绿色防控融合示范区。中央专项资金支持100个县开展果菜茶有机肥替代化肥试点,支持100个畜牧大县,整县推进畜禽粪污资源化利用。根据中央部署,到2020年,全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。

进一步而言,农业的“生态环保”技术取向已经从“无污染化处理”到“资源化利用”,通过“物尽其用”实现“生态环保”,同时实现“提质增效”以及产业链条间的有机衔接,这也是我国农业在全球化背景下转型升级并重塑比较优势的现实选择。

党的十九大报告首次提出“实施乡村振兴战略”。如果说“现代农业”是农业供给侧结构性改革的产业导向,“乡村振兴”则是其战略使命。而“乡村振兴”的核心命题是“实现小农户与现代农业发展有机衔接”,这是“三农”改革的难点,也是重中之重。从供给侧结构性改革的视角来看,原因在于:首先,小农户是农业的生产起点与价值源头,若不能实现有机衔接,脱贫攻坚、农民增收就无从谈起;其二,解决农业绿色生态发展的面源污染问题,没有小农户层面的提质增效和生态环保,就失去了基础支撑。第三,融合发展必须基于各环节的有机衔接,小农户如果不能有机衔接,环节缺失,基点不稳,这也是许多现实案例中融合发展动力不足的原因所在。

从生产端来看,小农户与现代农业有机衔接,必须依靠机械化。截至2016年底,我国农业机械保有量已达5000万台,其中大中型拖拉机645.35万台,配套机具1028.11万部,小型拖拉机1671.61万台,配套机具2994.03万部。而安徽、山东、河北等地秸秆还田离田机械化率超过85%,从小麦到玉米的“一条龙”作业,今年在各小麦主产区普遍推行。

问题在于,在上述背景下,今后机械化的发展也将进入供给侧结构性改革,将各种因素综合起来加以考量,“收”环节的机械化的重要性就凸显出来。即“收”的环节,机械化应实现田间地头的农作物有效率地进入下一环节,同步实现“物尽其用”和“绿色生态”,而且要解放劳动力又不“抛弃”小农户。本文接下来将以山东丰神农机为案例,进入微观实践层面,来进一步探讨该问题。

山东丰神农机是一群农机发烧友“凑”在一起以研发农村种养机械为主要产品的、以创新研发为主的农业机械设计制造公司。历经数年的努力,却在技术上取得了关键性突破。在调研过程中,其独特的技术特征引起了笔者的兴趣,并激发了作者关于农业后福特主义的思考。

“土”在这样几个方面:第一,主要研发者吕德玉并无机械学科背景,完全是“观摩+摸索”探索机械设计,也不会画机械原理图,用其本人的话说,其优势正在于“非机械思维的机械研发”;第二,工人均为兼业农民,并无焊接等技术经验,经过老师傅帮带上岗;第三,研发最终成功靠的民间专家的团队合作,团队成员赵洪章田间作业丰富,张永正[2]有多年的农机销售经验,将模块化思想引入研发,并经常到作业实践中现场发现问题,改进机型[3]。可以说,这是一家以田间作业实践需求为导向的符合后福特主义特性的农业机械研发公司。

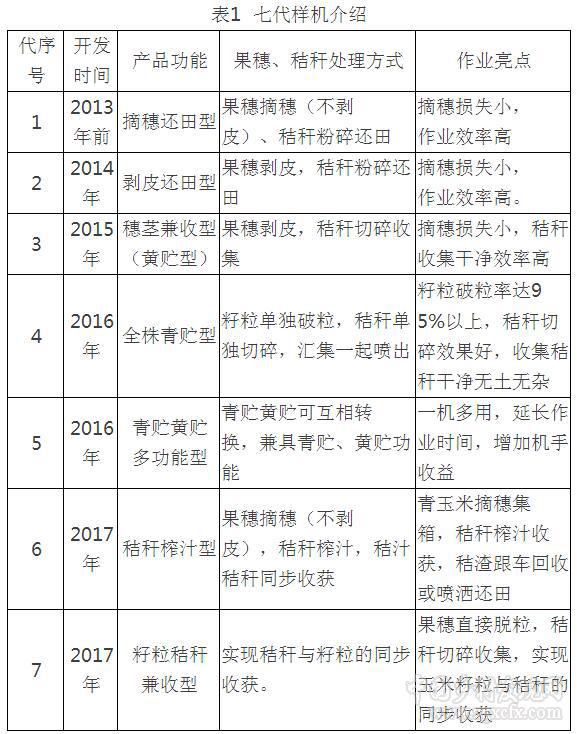

而正是这样一家由“土专家”组成的企业,该项目从2011年开始研究玉米收割机械,经过六年的持续研发试验,共申报专利12项:其中发明专利3项,1项已经获得发明专利证书,其余2项正在审查过程中;实用新型专利9项,5项已经获得专利证书,4项已经获得受理证书;此外,2015年3月,获得德州市科学技术一等奖;2015年10月,获得德州市职工优秀技术创新成果二等奖。至今,已经开发出七代机型,在作业效率、适应性、多样性等方面取得了关键性突破(见表1)。

表1中的主要技术突破在于立式割台收割技术,其简要收获工艺流程:玉米机进地自行开道开始收获作业—将玉米整株从根部以上适当位置(在一定高度范围内可调)切断——拉茎链将切断的玉米植株(带果穗)拉向立式摘穗辊——立式摘穗辊摘穗。然后作业路线被分为两路,一路摘穗处理,一路秸秆处理,分路处理后根据后续需要选择是否继续合并处理。

相比传统卧式割台,立式割台收割的技术优势在于:1、(秸)秆(籽)粒一次性收获,这样一来,秸秆不与地面接触,可以做到无土无杂收获秸秆,可有效避免霉变或接触霉菌;2、可以实现完全不对行作业,突破传统玉米机必须对行收获的桎梏。

对于第二点,在丘陵山区可以兼顾不同地形、不同地块的差异性,满足不同地区的玉米行距不同的收获要求,可以实现玉米收获跨区作业,可以满足玉米“大小行”种植方法[4]的收获要求等等。

对于第一点,技术基础在于立式收割可以从玉米根部15公分以上到40公分之间任意位置切断(而非卧式割台的拽拉式),从而可以适应不同地区、不同株高的玉米收割要求。切割后分两路处理,既实现秆粒同收,同时又先分离单独处理。

依托这种灵活性,形成了秸秆进一步综合化利用的独特优势。切断以上部分进入机器内部进行秸秆处理(可以铡切、揉丝、划切、榨汁等),实现秸秆“不落地”收获,从而无土无杂。从表1可以看出,“一机多用”实现的综合化利用目前可以涵盖下述四个方面:

1、还田。根据秸秆还田的技术要求,将秸秆切碎还田。

2、养殖。

首先是一路玉米穗收获部分。收获玉米时,立式割台可以有效防止或解决“啃根”、“啃尖”、“脱离”、“碰撞”等问题,提高玉米收获效率。青贮收获的籽粒破粒率是一项重要指标,立式割台技术可达95%以上,远超卧式割台破籽率[5]。

其次,是秸秆的收获问题。立式割台的秸秆切碎形式和长度任意可调,可以切段(牛饲料)、揉丝(羊饲料)以及划切成条(纤维提取,满足造纸等需要)等等,根据不同的养殖需要。

第三,青贮黄贮功能可以在几分钟内实现转换。

3、造纸。可以根据需要进行纵向划切成条丝状,皮芯分离秸秆的皮可以用于造纸,减少造纸工艺中因废料产生的污染(芯)。基本流程为:在作业中将收获的秸秆进行纵向划切成条,再切成20公分左右,将秸秆中的“芯”用风机吹出洒在田里,将划切后切断的秸秆“皮”成条状的收集起来,为造纸企业提供良好的、污染性小的造纸原料。

4、打浆榨汁(生物农业)。2017年7月16日,国内首台玉米秸秆榨汁机在试验收获作业,该机是利用立式割台技术与北京天地日月有限公司的榨汁技术融合而成。

其技术研发路线则主要基于零部件模块化的灵活专业化,包含三大核心工作部件:立式专利收获台;籽粒破粒机;多样化秸秆处理装置。田间作业实践表明,其总体收获效率是同马力、同宽幅卧式收获台机型的1.5倍,消耗动力节省20—30%。显然,丰神农业的技术路线更加符合后福特主义。

从丰神农机的微观实践可以看出,选择合宜的机械化技术路线可更好地实现可以同时实现提质增效和绿色生态两大政策诉求。总体而言,秸秆的综合化利用,是解决烧荒问题和废弃秸秆污染问题的治本之策。为此,农业部提出秸秆的“五化”(肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化)综合化利用。这本身已经隐含了对于灵活专业化的技术需求,而这正是后福特主义技术路线的优势所在。而这仅仅是农业生产众多环节、众多领域之一,也是最为重要的基础性环节,由此从丰神农机的技术创新中已可管窥后福特主义在农业领域的独特优势。

“大农业”是我国现代农业转型发展实现提质增效和绿色生态的必由之路。仍以玉米为例,根据北大未名集团潘爱华教授的构想和测算,玉米本身可以加工成几十种产品外,通过生物技术等实现秸秆的综合化利用,可以产出超过玉米三倍的价值,除了提取纤维素、半纤维素和木质素外,榨汁后也可以提取琥珀酸、纤维素乙醇等,故其经常开玩笑说“我们不是种玉米,而是种秸秆”[6]。潘爱华教授称这一农业发展道路为“农业高速公路”战略。而从本文的微观案例可以看出,走上农业高速公路的基础环节仍在田间收获环节,而后福特主义的技术路线将有助于获得最优入场券。

同时,需要采取措施保障小农户能够分享这种发展收益,即小农户与现代农业发展的有机衔接问题。机械化与合作化是小农户与现代农业发展有机衔接的两条路径,前者是技术路径,后者是社会路径,不可偏废。截至今年7月底,我国在工商部门登记的农民专业合作社达到193.3万家,注册数量年均增长60%,入社农户超过1亿户,约占全国农户总数的46.8%。可见,在过去十多年间,机械化与合作化均取得长足发展,两化协同的时机业已成熟。在满足适度规模经营的基本约束下,大力推进两化协同发展,可更好实现小农户与现代农业发展有机衔。小农户才可能享受到农业高速公路的收益。

进一步而言,如文中所述,基于后福特主义的机械化将解放劳动力但不“甩弃”劳动力(小农户)。从田间作业解放出来的劳动力,可以专注于农艺,可以选择养殖,可以选择外出务工。基于后福特主义的农业机械化,发挥引领作用,将促使农户家庭在农业生产不同作物、不同领域(种养)、不同环节的优化配置劳动力等要素,可更好地实现恰亚诺夫意义上的“差异化最优”。

就技术特性而言,后福特主义就是灵活专业化,借助灵活专业化,后福特主义不仅实现规模经济,更重要的在于实现范围经济,而从技术哲学上讲,后福特主义是作业单元的自主性与独立性。可以说,“后福特主义”的精髓在于发挥每个劳动者的主动精神,激发对劳动者的创造性。在农业后福特主义的图景中,既可以看到中国传统农业“物尽其用”哲学在现代技术条件下的再现,也可以看到“精益农业”的微观机制,更重要的是,农业领域的“工匠精神”必定在其中焕发勃勃生机。

中国乡村发现网转自:实验主义治理 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)