——以福建省南平市五夫镇五夫村为例

摘要:在国家提出农村一二三产业融合发展战略、开展农村产业融合发展试点示范的背景下,探索不同形式的产业融合方式的规划建设模式,对于农村产业规划具有重要意义。本文以首批国家产业融合示范村福建省五夫镇五夫村为案例,分析该村在产业融合方面的具体规划和措施,总结其多业态复合型产业融合经验,提出了以加工业为引领、以休闲农业和乡村旅游为纽带、注重各环节的创新与新要素的投入,以及打造区域品牌来共同促进农村产业融合的建议。

1、引言

随着我国经济进入新常态,对原本就落后于城市的农村地区的发展提出了新的挑战。2015年中央一号文件首次提出了推进农村一二三产业融合发展的战略,为破解“三农”问题,补齐农业现代化短板提供了新的思路。农村产业不仅包括农产品的生产,还包括与农业相关联的第二产业(农产品加工和食品制造等)和第三产业(流通、销售、信息服务和农业休闲旅游等),其基础是农业,核心是充分开发农业的多种功能和多重价值,将农业流出到工商业和城市的就业岗位和附加价值内部化,将加工流通、休闲观光和消费环节的收益留在本地、留给农民。产业融合的实现,将在农民增收、农业转型升级和现代化、城乡一体化推进等方面发挥重要的作用。为进一步推动农村产业融合,2016年国务院办公厅发布了《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,提出多种类型的产业融合方式,包括着力推进新型城镇化、加快农业结构调整、延伸农业产业链、拓展农业多功能和引导产业聚集发展6种方式;并提出了培育多元化农村产业融合主体、建立多形式利益联结机制、完善多渠道农村产业融合服务和健全农村产业融合推进机制等保障措施。在此基础上,国家发改委等七部门发布了《农村产业融合发展试点示范实施方案》,决定开展实施农村产业融合“百县千乡万村”试点示范工程,提出了县域农村产业融合分类,包括农业内部融合型、产业链延伸型、功能拓展型、新技术渗透型、多业态复合型、产城融合型6种类型。

福建省以其良好的自然资源秉赋和生态环境基础,被确立为国家首批生态文明试验区。农业方面,福建省提出发展特色现代农业的目标,打造茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产、林竹、花卉苗木等全产业链年产值超千亿元的优势特色产业;拓展农业多种功能,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、“一产接二连三”融合发展;鼓励形成“一村一品、一县一业”的特色农业产业集群。实践方面,武夷山市五夫镇以其朱子故里的文化底蕴、白莲和茶叶的农业产业传统为基础,以发展农产品加工业和乡村休闲旅游业为抓手,创建了多业态复合型农村产业融合的模式。在2016年8月公布的国家农村产业融合发展试点示范村名单中,武夷山市的五夫镇五夫村等7个村上榜。

为推广五夫经验,探索农村一二三产业融合规划建设模式,本文以中国农业大学农业规划科学研究所 2010年完成的《海峡两岸(南平)现代农业合作示范区发展规划》中五夫镇五夫村为案例,通过分析五夫概念规划方案,探讨多业态复合型国家农村产业融合发展试点示范村规划建设模式,为未来农村产业融合和发展规划提供思路与借鉴。

2、五夫概念规划案例

2.1地理位置及资源概况

五夫镇位于武夷山市东南部,镇域面积175.75平方公里。距离武夷山国家旅游度假区45公里,距武夷山市区61公里。五夫村位于五夫镇镇区南部,是位于镇区的三个村庄五夫、五一、兴贤之一。联合五夫村周边10个村庄形成“五夫田园”的规划范围。

五夫文化历史底蕴深厚,理学宗师朱熹在此从学、著述、授徒、生活近50年,使五夫成为朱子理学的摇篮,留下众多的理学文化遗迹,是研究朱子理学和儒学思想的珍贵历史文化名镇,也是武夷山世界文化遗产的重要组成部分,2010年评为福建省级历史文化名镇。五夫以白莲和茶叶产业为传统特色,在不断完善茶莲产业链的同时,近年来大力发展养生特色的休闲农业,取得良好效益,2014年被评为“福建省休闲农业示范乡镇”。

2.2规划思路与定位

以科学发展观为指导,坚持城乡一体化,围绕示范区总体主题定位,实施特色农业开发理念,抓住“养生文化”这个核心,按照“一心一轴五区”的产业空间结构,建设“养生型”新村社区,构建养生文化、茶产业和莲产业三大海峡两岸合作交流平台,以田园、茶莲、民居、文化等为载体,开发养生系列项目,拓展和丰富大武夷旅游产品,融入海峡旅游线路,打造与大武夷山水旅游相协调、相呼应的文化意蕴深厚的养生农园和深度游憩目的地,逐步形成集生产、加工、休闲旅游、养生文化等多业态复合型农村一二三产业融合的典型示范。

主题定位:打造朱子文化交流中心、台海茶莲产业合作示范基地、养生型新村改革试验示范区、海峡旅游观光的重要节点、大武夷养生游憩目的地。

2.3空间布局

产业空间结构——“一心一轴五区”。

“一心”:五夫文化养生中心,包括综合管理服务中心和朱子文化合作中心。

“五区”:以五夫村为中心,联合周边5个村域内的茶莲产业区,是颐养乐活养生活动的开展区,包括台海茶文化合作区、海西莲产业示范区、爱莲岛度假区、武夷古亭休养区,以及卜空运动养生区。

“一轴”:生态田园景观轴,打造浦南高速沿线优美的五夫生态田园景观形象;利用浦南高速便利交通拉近大武夷距离,加速融入大武夷旅游、海峡旅游。

2.4重点项目

2.4.1五夫养生文化中心

在深度与广度上充分挖掘五夫古镇的历史文化资源,包括传统建筑文化、宫庙文化、民俗文化、耕读文化、礼仪文化、饮食文化等,突出朱子理学悠久历史和深厚渊源。结合“田园养生、朱子文化”的主题,设置多类型、多层次的旅游项目;开辟新的海峡两岸合作领域,融入和延伸大武夷旅游和海峡两岸旅游线路,凸显理学文化,拓展大武夷旅游和海峡旅游的内容和深度,以生态农业为背景打造田园养生文化的海峡两岸合作交流平台。

2.4.2台海茶文化合作区

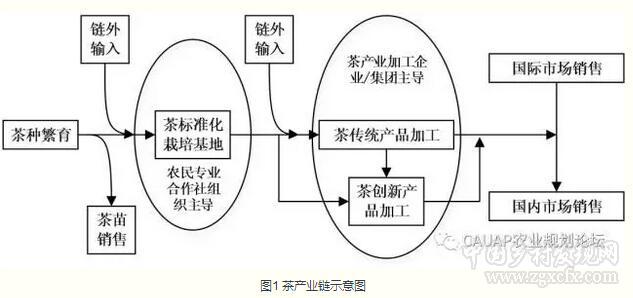

依托武夷山茶叶加工龙头企业和品牌,优化茶叶生产基地布局,加快茶园基地建设与茶叶加工的综合开发,提升茶产业集约化、标准化、优质化与产业化经营水平,打造“五夫岩茶”品牌;发展壮大茶业协会,完善茶业协会的功能,定期举办采茶节、茶文化节、茶文化博览会、朱子诞辰等会展节庆活动,开展茶文化旅游,打造海峡两岸茶产业交流平台,促进闽台茶产业交流与合作。引进、开发研究茶叶新品种和茶叶采后加工工艺创新技术等,按照茶叶良种优苗繁育、标准化栽培、产品加工、品牌打造、市场营销的链条完善整个茶产业链(图1),按照需求组建茶产业集群;开发国内外市场渠道,结合“互联网+”思路,建立国际化、信息化的产品推广、流通平台。

图1 茶产业链示意图

2.4.3海西莲产业示范区

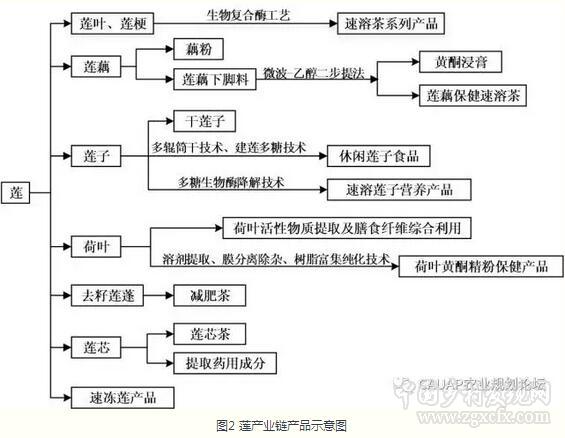

建设白莲种植示范区,形成规模优势,种植品种以“太空莲36号”为主;建立白莲研发中心,推广标准化生产技术,通过产业化带动和辐射作用,进一步加强“五夫白莲”品牌的知名度和影响力,形成区域特色名牌产品;发展壮大莲农合作社,完善莲农合作社的规模集聚、技术共享、标准统一、信息灵通、能力互补、市场开发、诚信培育、品牌共建的功能,为莲农合作社和社员更好的发展打下坚实的基础;开发莲产业相关产品,发展附加值高的精深加工产品(图2);利用莲-螺-泥鳅-黄鳝等立体种养模式打造高效立体生态观光农业,结合生态农业景观和安全优质就地产品,建设特色养生休闲度假村,拓展大武夷旅游的项目和内涵。

图2 莲产业链产品示意图

2.4.4爱莲岛度假区

对现有农舍及莲田进行改造,规划修整道路交通、公共卫生等基础设施,在保持传统风格和民俗特色的基础上,整饬靓化民宅及村舍聚落,营造良好的田园环境和优美的乡村风光,运用山水养生,打造爱莲岛养生度假村,在稻田、莲田、烟田的大田农业底图上,谱写出生态良好、风光优美的田园养生度假村画面,创建“五夫田园”养生旅游品牌。

2.4.5武夷古亭休养区

依托古亭水库及周边优美的田园风光、优越的自然资源和良好的生态环境,通过招商引资,建设设施完善服务一流,集保健、医疗、康复、休闲、娱乐与一体的休养中心;承接大武夷养生旅游,作为武夷山医疗旅游的拓展和补充,成为大武夷医疗旅游的深度目的地。

2.4.6卜空运动养生区

依托卜空村丰富的森林资源,通过建设探险拓展基地、森林浴场、森林餐厅和野营基地,打造卜空运动养生基地。向游人展示五夫的田园之美、古村之美、大山之美、运动之美,成为对大武夷的养生旅游产品进行很好的补充,可极大地丰富五夫旅游产品的类型,把五夫旅游往纵深方向推进。

2.4.7生态田园景观轴

通过对浦南高速沿线的景观设计与建设,突出“五夫田园”养生文化主题景观风格,作为串联整个区域、连接大武夷旅游和海峡旅游的通道;以生态隔离和景观美化为主要目标开展道路绿化带建设,采用乡土植物,通过乔、灌、草合理搭配形成层次丰富、四季变化的道路景观廊道;在道路交叉、转弯等关键位置与园区风格相称的“五夫田园”宣传标识或景观小品,构成一条生态田园景观走廊,成为展示并作为宣传五夫养生文化的重要轴线。

2.5产业融合分析

通过“一心一轴五区”的规划与建设,“五夫田园”的产业形态不仅具有传统的茶叶和白莲种植业以及简单的加工业,还逐渐发展出茶叶和莲产品的精深加工,以及与旅游业相关的休闲农业和养生农业,作为补充和连接大武夷旅游业的新亮点,同时结合生态循环、“互联网+”等理念,还具有生态农业、信息农业等业态。多种业态充分发挥和扩展了农业的生产和生态功能,同时培育了农业的景观、文化、美学、休闲游憩功能,体现了“农业资源集约利用程度高、产业链条完整、农业多功能性明显、示范带动作用较强”的多业态复合型农村产业融合类型特点。

3、结论与建议

农村一二三产业融合是国家推动农业发展、实现乡村复兴的重要举措,但目前我国农村一二三产业融合仍处于发展的初级阶段,还有巨大的发展空间。产业融合不是简单地将一二三产布局在一起,或者随意地开展加工或休闲旅游就能实现,而是需要不断总结经验和创新思路,才能避免走弯路,有序地推进农村一二三产业融合,促进农村经济发展和农民增收。五夫案例体现出了种植、加工、休闲多个方面相互交叉形成的多业态复合型产业融合模式,总结其经验提出以下几点建议。

3.1以农产品加工为引领带动生产和流通环节

农村的发展始终围绕着“人口-土地-产业”三大要素。主导产业的选择是农村一二三产业融合的重要基础,五夫以传统的白莲和茶叶为主导产业,通过不断发展茶莲种植的上下游产业,延伸产业链,实现以深入挖掘白莲和茶叶的加工产品为引领,带动上游的种苗、种植和下游的物流、销售等产业环节,从纵向上扩展了一二三产业的融合和加工业自身的内部融合。在乡村经济的发展过程中,一产是基点,二产是重点,三产是亮点,以农产品加工业为引领,选择适宜融合、与人民群众生活息息相关、在本地区有基础具优势、规模效益显著的重点产业,通过上下游产业链的拓展,加快资产融合、技术融合、要素融合、利益融合,是实现一二三产业融合发展的重要途径。

3.2以休闲农业和乡村旅游为纽带促进生产和加工环节

休闲农业和乡村旅游作为三产融合的亮点,具有很高的开发价值,同时要实现长久的发展也具有较大的开发难度。五夫利用自身朱子文化的特色,积极拓展茶莲产业本身的文化内涵,提出了以养生为主题的发展策略,并提出融入大武夷旅游和海峡旅游、以及开发台海合作的更高目标,不仅从横向上促进一二三产业的融合,还从地域空间上推动文化产业的融合。休闲农业和乡村旅游本身就是农村生产、生活、生态、文化等基础上衍生出来的复合型新型业态,发展休闲农业和乡村旅游不仅能够促进种养结合的农业内部融合,还有利于促进农产品加工、物流、销售等农业相关产业间的融合,能够有助于企业和行业的集群、组合和整合,是充分发挥农业的多功能和多业态形式的有效途径。

3.3注重各环节的创新与新要素的投入

农村产业融合需要生产方式、资源利用方式、经营方式、管理方式上的创新来提供强大的发展动力。五夫在产业融合发展过程中,积极开展古镇管理措施的创新、拓展白莲文化与养生文化结合的创新,以及开发休闲农业主题和活动的创新等,通过加大科技、管理、信息等方面的投入,促进了当地种植、加工和旅游产业的融合发展。加快农村产业融合,需要注重各个环节的创新与新要素的投入。生产方式和资源利用方式的创新更多地依靠科技水平的投入,通过科技的投入又能够提高生产效率、提升资源利用水平,减少资源浪费和环境污染。经营管理方式的创新,一方面要依靠制度创新,如建立产业融合监督管理部门、明确各方职责等,一方面还要依靠新型经营主体的培育,充分利用新型职业农民、家庭农场、农村合作社和龙头企业自身的创新力量,推进产业融合。除了土地、人力等传统农业生产要素的投入外,强化农业产品研发、咨询、管理、信息以及教育、金融等新生产要素的投入,依托较为成熟的市场机制,可以促进这些新型要素的充分运用、加快流转和优化配置,拓展农业生产经营的空间,提高农业的生产效益。通过新要素的不断引入和流转,推动农业与生产性服务业相融合,加上在各个环节的创新举措,共同促进农村地区三次产业之间有机融合。

3.4以区域品牌建设推动地区产业融合

品牌培育是现代农业发展的重大战略,在带动产业升级、提高产品附加值和市场竞争力上具有重要作用。实施区域品牌战略是优化产业集群结构,实现产业集群转型发展的有效措施,是促进产业集群升级融合的关键举措。五夫村以其文化底蕴为依托,以其名称作为品牌名称、以朱子文化内涵作为品牌内涵,集聚资源打造“五夫”品牌,不仅包括“五夫岩茶”、“五夫白莲”等有形的农产品品牌,还包括了“五夫养生”、

“五夫田园”等养生文化和乡村旅游的无形品牌,使“五夫”成为美丽乡村名片、传统文化标签、特色农副产品标志,以及旅游休闲目的地标牌。在乡村经济发展战略制定的过程中,将本地区的特有的农产品、自然风光、田园景观、历史文化资源等进行统一包装,打造区域品牌,使人们看到品牌,就能联想到一系列产品或服务,也从另外一种角度促进了区域三产之间的融合互动和共同提升。在进行区域品牌建设的过程中,应注重产品质量与服务质量,可通过制定品牌管理规则等方式,严格把控品牌准入,维护品牌形象。

中国乡村发现网转自:第六届中国县域现代农业发展高层会议论文

(扫一扫,更多精彩内容!)