普惠金融成功与否,不仅体现在它是否能把服务送达边缘群体,更体现在它是否真正改善了弱势群体的生活。这是普惠金融的本义、出发点和落脚点。要构建更具包容性的金融体系,让低收入人群、小微企业等弱势群体能够获得更均等的金融服务,以帮助他们摆脱贫困的恶性循环。

当前,正是落实“十三五”期间“全面建成小康社会,确保贫困人口到2020年如期脱贫”发展目标的关键时期。发展普惠金融已经被国家列为脱贫攻坚的重要手段之一,但是目前还没有找到普惠金融扶贫效果的实证依据。国家县域扶贫的政策为我们实证分析普惠金融发展的扶贫效果提供了材料。从县域经济角度分析普惠金融现状及其对消除贫困的贡献,在中国具有非常现实的意义。

一、普惠金融扶贫原理

理论上,普惠金融减贫增收的作用路径可以分为两种。

一种是直接效应,发展普惠金融可以直接改善贫困人口等弱势群体所面临的困境。由于信用、保险体系等金融基础设施更加健全和完善,贫困人口等弱势群体能够直接参与更多金融活动,金融服务可获得性得到提高,特别是信贷可得性的改善将会提高这些群体的生产能力和预期收入水平,促使他们摆脱贫困。

另外一种是通过间接效应,普惠金融发展能够通过推动经济增长和收入分配,进而间接实现减贫增收。比如贫困人口等弱势群体通过经济增长的涓流效应间接受益,本质上是经济增长更具包容性,这种包容性增长最终惠及到贫困人口等弱势群体。

不同的是,普惠金融减贫增收的直接效应是通过个体行为产生(微观效应)的,比如贫困人口由于获得了更多金融服务,在个人投资、消费和储蓄等方面会发生积极的变化,进而改善自身社会生存状况。普惠金融减贫增收的间接效应是通过经济增长和社会发展产生(宏观效应)的,比如较高金融包容水平可以通过增加投资机会、促进企业发展、提高就业率和市场创新能力、实现更高的平等程度从而在经济增长层面达到更高的均衡点,并最终惠及贫困人口等弱势群体。

二、县域普惠金融发展水平测度——维度选择与指标选取

评估在县域范围内普惠金融发展对减贫的影响,首先需要对县域普惠金融进行衡量。结合县域经济的特殊性,遵循多维客观反映、数据来源可得性的原则,我们从金融机构的渗透性、金融服务可获得性和金融服务使用性三个维度测算2018个县的普惠金融指数(IFI)。

需要说明的是,本章所测算的县域普惠金融指数主要基于金融服务供给方数据,指标体系中欠缺金融知识、金融行为等需求方的数据。事实上,贫困人口等弱势群体自身的金融素养也是影响普惠金融服务能力的重要因素。

三、普惠金融发展县域差异

1. 东西部县域普惠金融发展差距大

测度结果发现我国县域普惠金融发展水平普遍较低。对2018个县域普惠金融指数测度结果表明,县域普惠金融指数的平均值为0.153,属于较低水平的金融包容。

同时,县域普惠金融发展水平呈现出东部地区较高、中西部地区较低的分布特征。

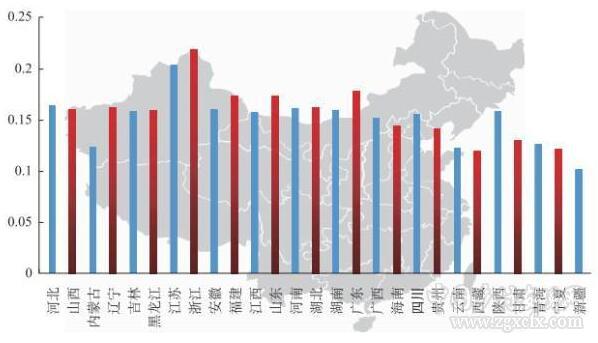

东部各省县域普惠金融指数的平均值在0.17~0.2之间波动,普惠金融指数超过0.2的仅有浙江和江苏两省;中部各省县域普惠金融平均发展水平差异并不是很大,普惠金融指数的平均值在0.16左右波动;西部各省县域普惠金融发展水平相对较低,普惠金融指数的均值在0.13左右波动,其中最低的是新疆,各县普惠金融指数的平均值为0.101。但是,相同区域间县域普惠金融平均发展水平的差异并不是太大,存在明显的俱乐部趋同现象,可以分为东部发达地区俱乐部、中部地区俱乐部和西部落后地区俱乐部。

各省县域普惠金融平均发展水平

2. 穿透性差异造成普惠金融发展区域差异

县域普惠金融指数包含金融机构的渗透性、金融服务可获得性和金融服务使用性三个不同维度,通过识别各维度对县域整体普惠金融水平的贡献,发现各省份县域金融服务可得性这一维度对整体普惠金融发展水平贡献较大,进一步分析发现各县域人均储蓄存款指标较高是造成该维度整体贡献较大的重要原因;而各县金融服务使用性这一维度对整体的普惠金融发展水平贡献相对较小;从金融机构的穿透性来看,在东部地区,该维度对整体的县域普惠金融发展水平贡献较大,而在西部地区,该维度的整体贡献则相对较小。

由此看出,近年来,随着县域金融的发展,尤其是政府不断强调要推动更多金融资源流向县域,当地居民金融服务可获得性得到很大提高,除了部分西部地区县域还需增加金融机构供给,适当扩张金融机构数量,以解决当地居民对金融机构的接触性排斥外,大多数县域实际上并不存在严重的对金融机构接触性排斥问题。

3. 贫困县普惠金融发展程度低

在2018个县域样本中,有1228个非贫困县,790个贫困县,我们分别对各省贫困县和非贫困县普惠金融发展水平进行了测度。

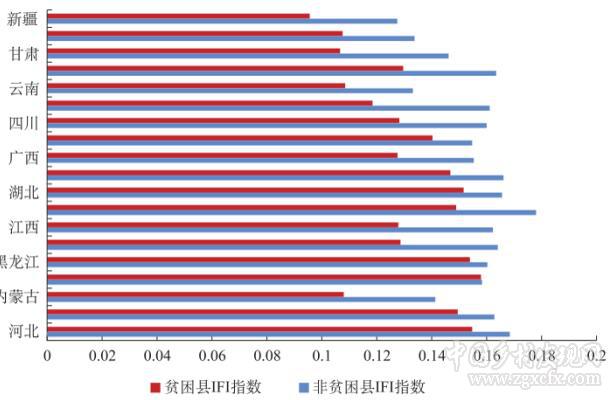

各省贫困县与非贫困县普惠金融平均水平

从整体来看,各省贫困县IFI指数的平均值均要低于非贫困县IFI指数的平均值,贫困县的普惠金融发展水平低于非贫困县。从不同区域来看,西部地区贫困县与非贫困县之间普惠金融发展水平的差距较大;中部地区贫困县与非贫困县之间的普惠金融发展水平的差距没有西部地区那么明显。其中,贫困县与非贫困县普惠金融发展水平差距最大的是贵州省,差距最小的是吉林省。此外,中部地区省份中非贫困县普惠金融发展水平最高的是河南省,西部地区省份中非贫困县普惠金融发展水平最高的是陕西省。

四、普惠金融发展显著增加农村居民收入

为了验证县域普惠金融发展与收入之间的关系,我们采用工具变量分位数回归方法(Instrumental Variable Quantile Regression),考察县域普惠金融发展对农村居民减贫增收的影响。结果证明了普惠金融发展确实可以增加农民人均纯收入,提高人民的生活水平。在不同的县域经济条件下,具有不同的表现。

首先,分析结果表明,总体而言,普惠金融发展确实可以提高农村居民的人均纯收入。当一个县的普惠金融指数增加1%,农村居民纯收入增加0.62%。在县域内,大多数贫困人口居住在农村,所以农村人居纯收入的提高,有利于解决农村的贫困问题。但是,我们更想知道,在不同发展水平的经济条件下,普惠金融有什么不同的表现。

其次,分析发现,收入水平比较高的县,普惠金融发展的效果更好。在10%最低收入的县域,普惠金融指数每增加1%,农村居民人均纯收入增长0.51%。如果分析包含90%最低收入的县份,其增长率达0.81%。

最后,对贫困县与非贫困县全部样本分别分析的结果,也证明了上述结论。普惠金融发展对非贫困县农村居民增收的影响要明显大于对贫困县农村居民增收的影响,增长率分别为0.34%和0.23%。

五、结论和讨论

县域经济是当前脱贫攻坚的主阵地,在普惠金融和扶贫工作中可以发挥重要的作用。构建合理、有效的县域普惠金融服务体系,推动解决县域发展困境和“三农”问题以及助力脱贫攻坚,具有重要的全局意义。实证分析结果发现,县域普惠金融发展,无论对贫困县还是对非贫困县的农村居民人均纯收入增长都有显著的贡献。

但是,县域普惠金融发展中存在的一些问题应当被重视。

第一,从供给方看,县域金融基础设施建设不足导致传统金融机构普惠服务能力较弱,社会信用体系不健全、建设滞后以及市场化的风险防控机制缺失,是贫困县信贷可得性较低的主要原因,制约了“信用+信贷”模式的发展。

第二,从需求方看,弱势群体金融承载能力弱、金融素养低制约有效金融需求能力的形成。一方面,农村资源产权要素仍未真正盘活,农村有效抵押担保物匮乏,农民信用记录大多空白,对接金融服务的承载能力弱。另一方面,由于金融知识欠缺,信用意识薄弱,导致不能充分利用好国家相应的金融支持政策,难以借助金融手段提高自我发展能力。

第三,抑制县域资金外流的机制缺位,造成当前县域普惠金融发展面临“高效抽水、低效灌溉”的困境,县域以及农村发展滞后,农业现代化、农村基础设施建设、农民减贫增收更应获得外源性资金的流入支持,但事实上,县域资金却长期外流。

第四,金融科技利用不足,普惠金融可持续发展能力弱。当前县域普惠金融供给的主体仍是传统金融机构,其开展的相关普惠性业务都依赖于政府的担保、补偿、贴息来推进。一旦这些扶持政策停止,原来的普惠金融业务有可能戛然而止。而数字普惠金融在服务“三农”、弱势群体、偏远地区等方面有其独特的优势,互联网、信息通讯等数字技术与金融业的深度融合,为普惠金融发展提供了新思路,通过扩大金融服务边界、提升金融服务效率、降低金融服务成本、解决金融市场信息不对称,能够拓展普惠金融发展的深度和广度。

普惠金融如何实现商业可持续发展,是一个世界性难题。只有盈利与成本和风险相匹配,才能保障普惠金融制度的可持续性,因此关键在于坚持“政府引导、市场主导”的原则。在普惠金融发展的初始阶段,政府要完善支持县域普惠金融发展的配套机制,加强县域金融基础设施建设。

具体而言,一是要加快农村信用体系建设,建立市场化的风险防控机制;二是要盘活农村产权要素,为农村产权抵押贷款奠定基础;三是引导金融机构下放县域分支机构的业务审批和产品创新权限。此外,要注重弱势群体的能力培育,强化普惠金融知识教育,引导弱势群体增强信用意识、懂金融、善用金融。最后,推动数字普惠金融发展,有效利用大数据、云计算等技术降低成本、甄别风险、持续性为弱势群体提供可负担的金融服务。

简而言之,县域普惠金融体系要注重三方面的能力建设,一是金融基础设施的服务能力;二是金融机构的普惠能力;三是弱势群体的有效金融需求能力。

(本文摘选自《普惠金融能力建设——中国普惠金融发展报告(2017)》第十八章《县域普惠金融减贫增收效果分析》。)

中国乡村发现网转:中国普惠金融研究院 头条号

(扫一扫,更多精彩内容!)