编者按:我国传统村落保护形势依然严峻,问题重重,除去自然衰败加快、保护资金不足、专业人手不够、利益主体纠葛等以外,便是古建的产权不清和村落 的“空心化”、“空巢化”。因此,必须要通过立法,并且善于用法治思维和方式来破解难题,推动古村落的保护与发展。

山西省平遥县梁村,位于平遥古城东南6公里处。梁村由“一街五堡”组成,呈凤凰展翅之状,广胜寺(真武庙)为头,东西长2.4公里,南北长2.6公里,其总面积6.3平方公里。五个堡,其中东和堡、西宁堡为翅,南乾堡、昌泰堡为腹,天顺堡为尾,故又称“凤凰村”。五个古堡容纳了梁村的大部分民居建筑,天顺堡和南乾堡目前保存较为完整。梁村现有耕地1800亩,现存历史传统建筑占地13.42公顷,历史传统建筑面积49937平方米。2006年11月,梁村被山西省政府命名为“山西省历史文化名村”,2007年6月,又被建设部、国家文物局命名为“中国历史文化名村”,2012年入选第一批“中国传统村落”。

山西省各级政府比较重视梁村的保护与发展工作,在村落保护规划、文物本体修缮、村里环境整治等方面做了很多努力,取得了良好的成效。2015年,晋中市规划勘测局主持编制了《平遥县梁村历史文化名村保护规划》,从梁村特色和价值评价入手,制定了详细的保护规划和发展战略。2016年,设立了梁村乡村碑刻文化记忆展室,对梁村的现存碑刻统一看守、管理和展览。展室中保存和展示了54块碑刻,这些碑刻上启盛唐,下及当代,书写了梁村1300多年的历史记忆。2017年,广胜寺(原真武庙)主持觉善大师翻修真武庙,新建五爷殿、中院大殿、钟鼓楼等。广胜寺现占地面积9700平方米,建筑面积4200平方米,总投资已达三千余万元,常年香火旺盛。这一系列措施提高了村民的保护意识,为旅游名村的开发奠定了良好的基础。但由于受到保护资金、居民安置、产权不明等方面的制约,梁村保护的任务重、压力大。

一、历史建筑保护的难题

梁村共有五堡,其中东和堡和西宁堡因无人居住已经基本荒废,无完整的建筑物和原生态的社会生活。南乾堡、昌泰堡和顺天堡内的建筑也大都由于使用过度、缺乏维护等原因,存在着建筑结构老化、衰败等问题,只有少量住宅院落由于住有较少且相对稳定的住户而得到自觉的日常维护,破坏不太严重。古堡的部分堡墙,也因岁月流逝和缺乏保养而出现断裂甚至消失。部分居民因为没有保护意识,为了生产和生活需要,随意搬移古文物、破坏古建筑,有的甚至将部分文物据为己有。

由于早些年对村里的建筑保护没有整体规划,古堡外修建了大量新建筑,特别是南乾堡和昌泰堡内的部分住宅新建筑,布局和形式与传统院落相差较大,与历史建筑协调性较差。另外,许多院落内部乱搭乱建现象严重,破坏了传统的空间与景观。一些新建筑夹杂于古院落之中或者毗邻于其外,不仅破坏了观赏的协调美感,还破坏了古院落的完整性。致使古院落整体保护起来困难,而且实施的过程还会与居民的利益发生冲突。

二、保护资金筹集的难题

近年来,梁村在各级政府的支持和协助下,于2014年5月制定了《平遥县梁村历史文化名村保护规划》,该保护规划于2015年8月得到了山西省住房和城乡建设厅的批复。但是保护规划实施起来面临种种难题,难以落地,阻碍保护规划实施的最主要问题是资金的缺口。

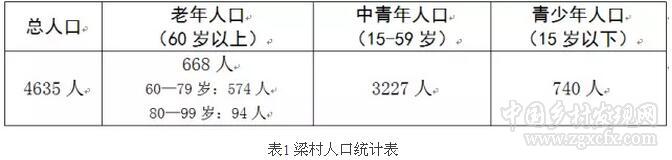

2017年统计数据,梁村常住人口1712户,4848人,户籍人口1613户,4635人,其中,男2360人,女2275人。居民年人均收入约为5000元,居民年人均收入会因为年景的好坏而上下浮动。可见梁村经济的薄弱,村里大部分青壮年劳动力都外出打工,剩下留村居住的多为65岁以上老人。按照国家人均年收入3026元为扶贫线的标准,村里有30户贫困户,除了贫困户之外仍有许多不符合扶贫标准的“五保户”。梁村的“国青公司”和“恒荣袜厂”近几年效益不好,甚至出现亏损,驻村企业虽解决了梁村几百人的就业问题,但是没有能力拿出资金援助古村落梁村的保护。

根据国务院《历史文化名城名镇名村保护条例》总则的第四条,国家对历史文化名城、名镇、名村的保护给予必要的资金支持,地方政府要根据本地实际情况安排保护资金,列入财政预算。根据国家住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部出台的《关于做好中国传统村落保护项目实施工作的意见》,各地要积极探索推动补助、无息贷款、贴息贷款等多种方式综合支持传统民居保护和基础设施建设。还有山西省人民政府关于平遥县梁村中国历史文化名村保护规划的批复中提到加大遗产保护抢救性资金投入,积极改善人居环境。

梁村积极申请古村落相关保护资金,2015年,梁村获得“中国传统村落”保护资金300万,其中150万为山西省农村环境保护“以奖促治”“以奖代补”专项资金,另150万为山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金,村委会利用这笔资金实施了维修天顺堡、南乾堡堡门楼及关帝庙修缮、古源西街石板路铺设工程。2017年,梁村申请平遥县发改委关于“古村落”一期保护项目资金309万元,实施天顺堡、昌泰堡、南乾堡石板路铺设工程,及昌泰堡、南乾堡门楼,后街堡门、古西街东门楼之旧门恢建工程。这些资金与实施保护规划所需的一亿资金相比,还远远不够。除了古院落和积福寺的修缮,村里的基础设施建设和后期的管理也亟需大量资金。

三、村民拆迁安置的难题

梁村总占地面积6.3平方公里,建筑占地面积49937平方米,户籍人口4635人,是典型的土地少、人口多的古村落。村里原本已经存在的居住用地面积已经占地不少,再加上留在村里的居民还要靠农业生产生活,农业用地的面积显然要有保证,所以规划出新的居民安置房用地困难重重。再者,改拆居民的安置房建设资金紧缺,目前村委会申请到的总共600多万元资金都用于古院落和文物的修缮建设,村里其他方面建设的资金都还短缺,短时期内很难拿出资金建设安置房。更重要的是,贯彻落实“一户一宅”制度,村里根本没有新的宅基地用以修建新的安置住房。堡内的古院落自从分给村民各户居住之后,他们世代都居住在这里,安土重迁的意识较强。农村一般相对来说比较封闭,与外界交流沟通的机会较少,所以他们的观念保守安于现状的小农意识很强,政府如果引导他们搬迁,需要花功夫做思想工作。此外居民对古院落、古文物的保护意识薄弱,他们对居民有责任协助政府保护和传承历史文化遗产的认识不足,过多的把保护的责任寄托在政府身上。

四、院落产权明晰的难题

历史的沿革造成了梁村古堡内现有的产权格局,古堡内的两进或三进院落被分配给3-4户居民居住,他们拥有房屋的所有权。《民法通则》规定,房屋的所有权分为占有权、使用权、收益权和处分权四项权能,居民依法行使权力。为确保古村保护的完整性,每个院落宜居一户居民,这样管理起来方便,并且也能调动他们自己主动修缮和开发古院落的积极性,这在一定程度上减少了政府开发保护的压力。而一个院落3-4户的格局,加大了政府协调各户利益的难度,又限于村民目前较低的生活水平,政府做思想工作阻力重重。

另外一个问题是责任难落实,这就是俗话说“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”,责任分散,总体布局起来困难。古堡内产权不清的问题仍然存在,政府需要下功夫处理产权纠纷问题。梁村有五个大姓,协调一般村民的利益与大姓家族的利益也有一定难度。鉴于梁村的实际情况,还有个权衡改善民生和保护古村历史文化关系的现实难题摆在政府面前。产权不明、权责不清,也造成政府利用外资的困难,村委的上届领导班子曾经对古堡院落的产权和居民安置问题做过调查和规划,但是在跟开发商协商时因产权和居民利益问题而搁置。

中国乡村发现网转自:中南大学中国村落文化研究中心 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)