——“重庆地票”是增加挂钩制度的成功实践

重庆地票制度的实施原理与城乡建设用地增减挂钩制度是基本一致的,都是以农村低效用地的集约利用为对象,以城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩为手段,达到城乡生产要素平等交换和城乡统筹发展的目标。因此,重庆地票制度实质就是以增减挂钩政策为依据,实施的城乡建设用地增减挂钩的模式之一。

一、对重庆地票与增减挂钩的比较分析

增减挂钩制度是根据2004年国务院国发28号文件关于“鼓励农村建设用地整理,城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩”的规定实施的。这项政策为城乡生产要素平等交换,城乡建设用地资源优化配置开辟了道路。国土资源部根据28号文件精神出台了《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》,从2005年起,组织开展了增减挂钩试点工作。采取设定农村整理拆旧和建新项目区进行管理,确定项目规模,配置周转用地指标(用后收回),整理的建设用地在优先保证农村居住和生产用地之后,多余的建设用地指标流转到城镇用于建设项目的新增用地与占补平衡指标。增减挂钩制度实现了拆旧面积大于建新面积,复垦耕地面积大于占用耕地面积的效果。2012年,为控制增减挂钩的规模,国土部将增减挂钩指标纳入土地利用计划进行管理。

总体来看,增减挂钩制度的实施,给农村的改革发展和城镇建设发展创造了条件,推动了城乡统筹发展。据统计,到2015年,全国29个省份(不含新疆和西藏)共下达增减挂钩指标763.22万亩,各地实际批准使用增减挂钩指标640.75万亩,其中88.72%已完成和正在进行项目实施。粗略统计,在实施的项目中,拆旧面积459.46万亩;建新面积369.58万亩,占挂钩项目面积48%;用于城镇的建设用地指标292.88万亩,占挂钩项目面积的39%;占用耕地287.52万亩,复垦补偿耕地379.97万亩,增加耕地92万亩,占挂钩项目面积13%。增减挂钩制度加强了耕地保护,促进了新农村建设发展,带动了农村的综合改革,达到了节约集约用地的目标。

但制度的实施也存在一些需要研究和完善的问题:一是目前的增减挂钩制度是政府主导为主,中央和省级政府控制为主体,发挥市场的调控作用不足;二是推进中由于整村推进,农村大拆大建引发的农村历史风貌和文化传统保留难度较大;三是现行的模式对没有条件进行规模化推进项目的农村地区的闲置和低效建设用地发挥作用较难。

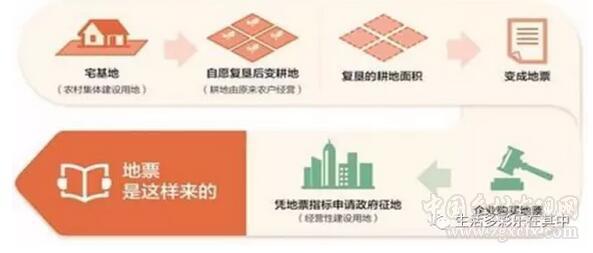

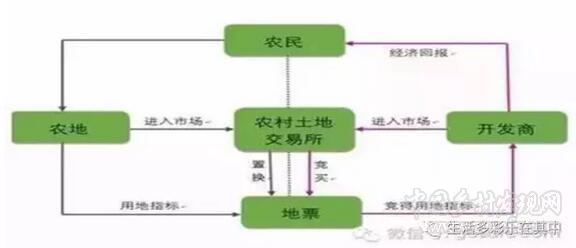

重庆地票制度是2008年开始起步,是根据增减挂钩政策,结合重庆实际为解决城乡建设用地双增长问题,完善农民土地财产权实现方式,促进统筹城乡发展的要求而设计的。重庆人多地少,山地、丘陵占90%以上。重庆地票制度是以零星分散的农村废弃、闲置的宅基地和低效建设用地为整理的对象,采取政府搭建平台,以市场化的方式进行运作。重庆地票制度具体做法是,把农村闲置、废弃的宅基地、建设用地复垦为耕地,复垦验收合格后,形成的建设用地指标,少部分用于农村自身发展、重点是新建宅基地使用,绝大部分经市国土主管部门确认,转化为建设用地指标,通过重庆农村土地交易所,形成地票,以市场化方式公开交易。地票具有新增建设用地指标和耕地占补平衡指标的性质,依据国家土地利用总体规划和年度计划的控制,目前主要用于城镇建设用地范围内经营性建设用地项目。

2009年1月,国务院发布《关于推进重庆统筹城乡改革和发展的若干意见》(国发[2009]3号文),明确:“设立重庆农村土地交易所,开展土地实物交易和指标交易实验(地票交易),逐步建立城乡统一的建设用地市场,通过统一有形的土地市场、以公开规范的方式转让土地使用权,率先探索完善配套政策法规”。据此,2015年重庆市人民政府发布《重庆地票管理办法》。重庆地票制度是我国土地管理制度改革中,经中央授权,由地方法规规范的成功的改革实践。

总体看来,重庆地票制度在重庆社会经济发展中发挥了巨大的作用,盘活了农村闲置、废弃的建设用地资产,优化了城乡建设用地配置与布局,强化了耕地保护,实现了城乡生产要素的平等交换,促进了城乡统筹发展。据统计,重庆截至2016年底,累计进行地票交易19.95万亩,亩均成交价近20万元,成交总价396.02亿元;截至2016年底,全市累计交易使用13.39万亩地票,占地票交易总量的67.12%,建设项目实际占用耕地8.4万亩,实现了耕地的先补后占,多补少占。重庆地票作为有价证券,同时具有抵押融资的功能。在地票价款收益中,除3-4万元/亩土地复垦费用外,其余部分85%补偿给农户,15%补偿给农民集体。为促进农民进城落户,重庆配合地票制度,在户籍、社保、住房、就业等方面,对进城农民实施配套政策优惠,实现农民自愿复垦,收益归农,地权随人,长远生计有保障的目标。重庆地票制度,切实赋予了农民土地权利权能和财产权益,使放弃宅基地使用权功能的农民得到了平等的价值补偿,是城乡建设用地增减挂钩的一种有效实施模式。

制度实施也存在一些需要研究和完善的问题: 一是如何与宅基地管理制度相协调。地票制度实现了农民宅基地的用益物权,但另一方面,存在宅基地“无偿配给,有偿退出”可能会刺激农民申请、占有宅基地的主张,要研究如何与宅基地制度改革相协调问题。二是地票生产规模如何有效控制问题。地票的生产和交易具有一定的周期性,而对已退出并实施复垦原宅基地的农民,只有实现了地票交易之后,交易机构才有条件全额兑付地票交易价款。长远看地票供给和需求是平衡的,但由于农民申请退出宅基地积极性较高,在一定时间,也会产生交易置后,这可能产生支付的空间;三是地票交易规模受限于用地条件制约。现行地票制度产生的地票指标,只用于经营性建设用地项目,由于工业用地成本受限无法采用地票形成的用地指标,一定意义上影响了地票交易的空间。

现行增减挂钩制度和重庆地票制度,都是在新型城镇化发展中,优化城乡土地资源配置,推动土地节约集约利用,促进城乡统筹发展的好制度。二者有共同特点,也各有不同特点,这里可做简要的比较:

二者的共同性包括:第一、都尚缺少必要的法律依据,只是依据政策规定进行实施;第二、都是以盘活农村的低效闲置建设用地、宅基地为对象;第三、都实现增加了耕地数量,提高耕地质量的效果;第四、都盘活了农村土地财产,实现了农民土地权益,增加了农民土地财产性收入;第五、都实现了形成的多余建设用地指标可直接流转,作为城镇土地利用计划的新增建设用地指标和耕地占补平衡指标使用,推动了城乡统筹发展。

二者的不同性包括:第一、增减挂钩基本是成规模推进,以推动新农村建设为手段,通过对农村建设用地的整理开发,大拆大建,整村推进开展。重庆地票是以整理零星分散的低效、闲置宅基地为主要的对象,一般不进行村庄土地的大规模整理,不需要整村推进;第二、增减挂钩设定以拆旧、建新为主要形式的项目区,并根据项目的规模配置周转建设用地指标(用后收回);重庆地票不设定项目区,一般只拆除建设用地的建筑和设施并直接将其建设用地复垦为耕地;第三、增减挂钩中被整理土地主体原地动迁,改善居住条件和环境,一般不涉及身份、户籍的改变。重庆地票的整理复垦土地主体,除属于一户多宅放弃宅基地的以外,一般不进行原地动迁,直接放弃宅基地使用权,通过在城镇就业和户籍的改变,进城或异地落户;第四、增减挂钩对被整理土地、拆旧住房和设施的农民,以置换集中居住的新型住房、实现其生活环境和居住条件的改善,为主要补偿方式。重庆地票对拆除住房、设施的农民,以宅基地复垦形成的建设用地指标交易所得的货币,为主要补偿方式;第五、增减挂钩项目计划指标纳入国土资源部年度土地利用计划,形成的结果直接进入全国国土资源管理“一张图”,实现“上图入库、在线监管”。重庆地票只列入省级土地利用年度计划,每年年底将结果与国家国土资源监管系统对接。

比较来看,二者都是实现了农村低效建设用地复垦开发、集约高效利用,以及农村建设用地减少和城镇建设用地增加的结果,但运行和操作的条件和方式却有所不同,其效果是一致的。

增减挂钩和重庆地票的运行,没有改变农民土地的所有权和使用权,仅是对土地用途和功能的调整、宅基地上房屋所有权的改变。增减挂钩是通过置换方式农民部分放弃宅基地大部分建设用地功能和原房屋所有权,获得新建房屋所有权和部分建设用地使用权以及居住条件的改变;重庆地票是农民全部放弃宅基地的建设用地功能和宅基地上房屋所有权,获得相等价值的货币补偿。增减挂钩和重庆地票实施过程,实质上是农民土地和房屋的权利权能以及财产权的实现过程,是土地使用用途(功能)的交易,是城乡建设用地统一市场的运行模式之一。

二、改革和完善增减挂钩制度,推广重庆地票制度

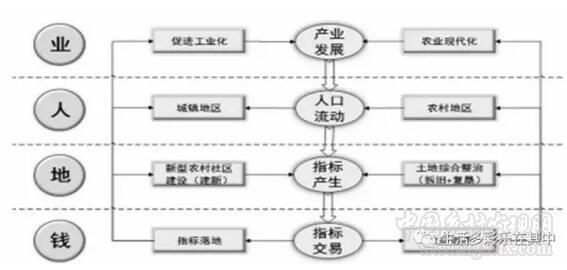

随着我国工业化和城镇化快速推进,大量农村人口向城镇转移,到2015年我国城镇常住人口到达7.7亿人,人口城镇化率提升到56.1%。但是,农村建设用地和宅基地并没有因人口向城市转移而减少。大量农村居民点空心化,部分宅基地、建设用地闲置浪费、低效利用,据估算总计有300万公顷上下。农村闲置、低效的建设用地和宅基地的开发遇到空间布局和政策约束的限制。一是大量闲置浪费、低效利用的农村宅基地、建设用地零散分布,有些远离大中城市;二是以土地为主体的城乡生产要素不能平等流动和交换,农民土地的财产权不能实现,无法将农村的财产转移到城市,进城落户农民不会放弃农村的土地使用权;三是农村建设用地进入市场流转受到法律和政策的约束,需要进行综合配套改革和制度创新。

我国当前和今后城镇化快速发展的过程中,农村建设用地减少与城镇建设用地的增加,是一个自然发展的渐进过程,是历史发展的趋势。增减挂钩和重庆地票等制度适应了解决城乡建设用优化配置,推动城乡统筹发展的客观要求。因此,在解决城乡建设用地优化配置方面,应当总结和整合包括现行增减挂钩、重庆地票以及各地在这方面的创新思路和改革探索、实践中的成功经验和做法,坚持因地制宜的方针,进一步完善和拓展增减挂钩制度,适度推广重庆地票制度。

实施城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩,从而建立城乡统一的建设用地市场,必须建立在土地利用规划、计划管理方式改革的基础上。

第一、释放用地空间。根据发展需要加快逐年缩小新增建设用地计划指标的规模,在土地利用计划中为增减挂钩和地票等制度实施产生的农村腾退的建设用地指标释放空间,应当对经营性用地、仓促等综合性用地、文化产业用地和有条件的工业用地项目,规定不再安排或限制使用新增建设用地计划指标,只能使用增减挂钩形成的建设用地指标;

第二、管理权适度下放。中央在控制规模和总量,加强监控管理的基础上,主要由省级政府根据本地城乡发展的条件和需要,具体调控安排中央分配地方的增减挂钩指标的配置方案,实行向中央报备制度。

第三、实施方式应当因地制宜。根据农村建设用地的赋存状况和地形条件,分不同类别地区设定多种增减挂钩方式,主要省级政府选择在所辖区域适合的方式进行。可以选择整村推进,也可以选择重庆地票模式,也可以选择只拆不建,政府集中使用指标方式等等。应当逐步减少政府主导设定拆旧、建新区方式的运动式的增减挂钩方式。现行的增减挂钩方式适应了过去城乡统筹发展的要求,模式比较特定,但在一定程度上也收窄或限制了增减挂钩政策实施的空间;

第四、构建增减挂钩指标市场化交易体系。在构建城乡统一建设用地市场的条件下,对增减挂钩运行,进一步强化总量控制,严格实施标准,加强监督管理的同时,建立起增减挂钩指标或地票的市场化运行体系,由省级政府规定限制指标流通的区域范围。具备条件的省级政府之间形成双边合作的,在经过中央同意后也应当允许指标按一定比例跨省流动。

总之城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩制度,应当建立起政府引导,宏观调控,因地制宜,市场运作,农民自愿,人地挂钩,城乡统筹的运行体系。2015年两办印发《深化农村改革综合性实施方案》(中办发【2015】49号文)已明确提出完善和拓展城乡建设用地增减挂钩、地票改革探索的要求,这方面的改革,需要土地管理和其他相关领域的配套改革和对现行制度必要的调整,必定会冲击长期以来形成的管理方式和管理习惯,改变已形成的管理惯性思维方式,但只要符合改革发展的趋势,符合法律行政法规的基本原则和规定,是值得积极探索和尝试的。

三、建议

1、制定《城乡建设用地增减挂钩管理办法》已列入国土资源部2017年立法计划,建议在对增减挂钩和重庆地票以及各地相关改革探索实施效果进行调研、综合评估的基础上,跳出现行增减挂钩的实施模式,构建与城乡统一建设用地市场体系相协调的城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩的新型制度模式。

2、城乡建设用地增减挂钩制度,不涉及土地所有权和使用权关系的改变,仅仅是土地用途管制过程中对土地用途和功能的调整和转移,是土地用途功能价值的交易,也是农民土地权利权能与土地财产权的实现形式。建议在《土地管理法》修改中,明确城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩的法律规定,为推进制度实施提供法律依据。

作者系国土资源部咨询研究中心土地咨询部主任、研究员,国土资源部政策法规司原司长。

中国乡村发现网转自:生活多彩乐在其中 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)