[摘要]其实,人们并非全然不接受。他们知道,这是国家发展的车轮,也是无力躲避的命运,但关键是,他们看不到一个透明的过程。

引言

去年,高铁来了,它穿过集市的上空,穿过田野、村庄。拆迁,拆迁,为高铁让路!想象着不久将奔驰而至的高铁,很多人为它欢呼。可对那些因此失去家园的人来说,高铁原本是更快地联通家乡和世界,但家乡,却先已死亡。

故乡失了尊严

“你是快乐幼儿园的老师吗?”傍晚,我走过镇中心那片废墟,两个孩子,站在高高的土堆上,问我。

一个男孩,一个女孩,四五岁的样子,脸蛋儿脏兮兮,穿着过年的新衣,挥着不知从哪里捡来的棍子,爬上爬下。孩子身后,是正在修建中的高铁,那巨大的桥墩,至少有三层楼高吧,气势凌人。桥下面,拆迁后留下的废墟,堆积成一道结实的围墙,把路隔断了。之前人们爬上爬下,后来干脆从中间破出个大洞来。走亲戚的男人女人们,穿着鲜亮,拎着花花绿绿的礼盒,从这个洞走过。废墟上的孩子,居高临下,看着进出的大人们。

夕阳挂在树梢,近旁就是拆了一半的房子。垃圾台无人清理,垃圾都已摊到路面上来了,我举起相机,但不忍拍摄。街道的另一边,几个孩子在污水边玩耍着。

好些年了,每次回乡,我总是能看到在污水边玩耍的孩子。我惊动了他们,他们抬起头,可我总是不敢看那黑黑的眼睛。那些清泉呢?那些田野呢?游戏在污水沟边,拆迁的废墟上,这将是他们童年记忆中家乡的样子吗?

这成了我对故乡的梦魇,同时也有一种难以说出的羞愧。是的,我回到家乡,看起来衣着整洁,是“从外面回来”、见过世面的人,可只有我自己知道,在这污水横流、垃圾遍地的故乡街道,我和我的乡亲们,已失去了某种尊严。

我并不是在今天才发现故乡不美。虽然,和很多离开家乡的人一样,我一直怀着对故乡的淡淡愁绪。

20年前,我离开家乡去外地读书。那时穷,但至少在居住的环境上,故乡还是美的。生活在这里的人们,在贫穷中,也尽力维系着一种尊严。

门前的田野,是我曾背《笠翁对韵》的地方。在很多个春天或冬日的傍晚,炊烟升起,薄暮围拢,该回家了,我走过田埂,常常遇见街口的一个男孩,我们擦肩而过,因为害羞,从来没有说过一句话。

家里还是爷爷留下来的老屋子,1949年前的一处临街铺面。我的父亲,曾是中学的美术老师,画了一辈子山水画。按照他的品味,家里的土墙上,是绝不能挂印刷品的,如果挂,一定要是手书的,或者一幅画,或者一幅字,或浓或淡的墨迹。家里的地面,是泥土的,但永远被母亲打扫得干干净净,透出黑亮来。

在记忆里,我家没有挂过流行的伟人像。家里倒是有一个麦积山的供养人像,虽说是石膏仿品,被炉火熏黑了,可眉目超拔,那么俊美。

天水是老城,古称秦州,文化上和陕西一脉相连。父亲总说,秦始皇他爷爷的封土就在麦积山下的牧马滩。“何处草含烟,秦时牧马滩。”他念念有词。他自己也写古诗词,推敲韵脚。平日交往的朋友,多是武友,喜欢舞枪弄棒的(天水民间有武风)。或者就是“走江湖”的阴阳先生、老中医等,都是有绝活的民间趣人。

我不知道是否因传统的影响较深的缘故,在秦州乡间,家里挂伟人像的少,条件好一点的农户,正房里总是要挂一幅字画做“中堂”,院子里也总要养一些花的。

镇上的一条主街,在记忆中,虽然房屋破败,但曲折有致。街上有一眼泉,也是镇名“马跑泉”的由来。传说是唐朝的将军敬德路过这里,人困马乏,后来是他的宝马在这里刨出了泉水来……在我小时候,泉水总是四季汩汩流淌,四乡八里,是出了名的甘洌。着泉的上面专门盖了座小楼,小楼周围全是水管。冬天时,泉水上浮起一层白雾,夏天时,才走到水边,就一片沁凉。水池之外还有长渠,女人们就在那里洗衣服。

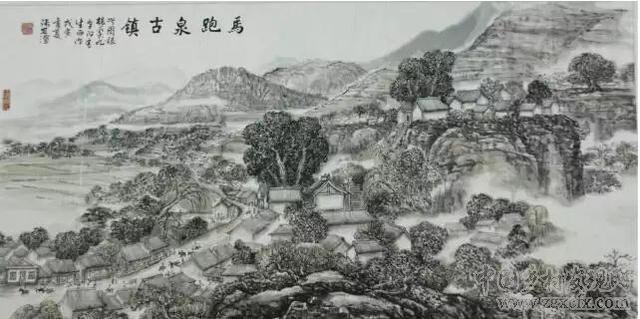

镇是古镇,泉是名泉。 早先曾听父亲叹息,1949年后,街上的很多老铺面、粗壮的垂杨柳被破坏掉了,经历过文革前后的折腾,就剩下了这眼泉,古镇已经不能和过去比啦……父亲画过一幅画,根据他自己的记忆,用工笔把古镇的面貌画了下来。可他没想到的是,到1980年代末,人们以为永远不会枯竭的那眼泉,也彻底干涸了。

▲ 父亲于1950年左右画的古镇

高铁来了!

大年初三下午,我从外地赶回老家,一家人去给祖先“送纸”。

和别处一样,我所在的这个西北小镇,过年很多郑重其事的礼仪,大多和逝者有关。 除夕晚上,点香烛、供牌位,迎请祖先。三天“年”过了,正月初三下午,我们要送祖先回归山林、田野中他们自己的天地了,这迎来送往的仪式,在西北,被称为“接纸”和“送纸”。

欢庆热闹之外,死亡是一再被提醒和惦记的事。还有个乡俗是别处没有的,就是“烧新灵”。大年初一,前一年家中有人去世的,周围的人,亲戚不必说,邻居、朋友,都要去给新逝者烧纸,相当于再吊唁一次,也是告慰在佳节里悲伤的生者。

记得有人说过,中国人可能没有宗教,却有历史,人们活在历史中, 也活在人与人的连接与关系之中。我的父亲身上,有很多儒家的东西,最注重慎终追远,祭祀中对祖先毕恭毕敬,一点都不马虎。可我总觉得,他的这份庄重,主要源自心里那抹永远的隐痛和遗憾:我的爷爷,在1960年的大饥荒中饿死,那年,父亲还不满14岁。

文革结束前,烧纸都是“四旧”,可父亲一年都没拉下过。到1970年底,爷爷的坟一带已被夷为平地,但父亲用他自己的方式做了记号,不管环境怎样变化,总能找到。

今年的初三“送纸”,我们出门晚了,很多人已经返回。人们在镇子后头南山的小路上问候新年,很多人衣着鲜亮、不像在本地生活,应该是从外地赶回的。或许是生活富裕一些了的缘故,近年来,人们对祭祖的热情多了许多。在路上,父亲遇见一位故旧,老人指着远处的墓群,和父亲开着玩笑,说,听说现在墓也要迁,弄成“新农村”,要往一起集中呢。

泉水干涸很多年了。原来冒水的泉眼,如今铺上水泥,搭了简陋的花坛。不管怎样,这些年,小镇还是慢慢富裕起来了。街道上做小生意的人家,纷纷翻修了新房。我家门前的路,原来是国道,如今已沦落为镇上一条普通的路。田野早不见了,修起了一条横贯东西的大道,名字很有气势,就叫“羲皇大道”。

上小学时,我们学校就在泉边的古寺里,四年级的教室占用的就是大殿。后来,学校倒是搬离了古寺,庙产回归寺院。可是寺庙也在“发展”,这些年来,寺里的楼越盖越高,密密麻麻,几乎要遮住天光了。

寺门前的两棵古柏,要几个人合抱的,该有千年历史了,传说是敬德将军勒过马的。如今,两棵古树被周围的水泥房子夹击着,虬枝无处伸展,气息昏暗。

大年初三下午,烧完纸回来的路上,父亲在寺门口遇见住持,互相问候着。古树下是一堆堆用过了的高香、鞭炮的红色纸屑,父亲说,这树还是要多保护哇。平日里也爱写字画画的住持,讪讪地笑着。

寺庙外的街道上污水横流。从街上看过去,新建的房子几乎没有什么规划。临街是“寸土寸金”的地方,人们盖房时,能往前伸的,决不后退。一些墙角,写着歪歪扭扭的字,大抵是“此处倒垃圾,猪狗不如”。记得前些年回家,偶尔带父母到外面的小馆子吃饭,我对服务员声音大一点,父母都会批评我,说没有礼数——这个古老的镇子上,礼数是很重要的。可如今,粗鄙在一点点吞噬过往仅存的温情——在被拆得乱七八糟的小镇上,我知道,这一切也并不是突然发生的。

人们吃的水,在10多年前,已经是自来水了。可是这些年,水垢越来越重,水壶底永远是一层厚厚的白垢。听说近些年,家里安装净水器的人越来越多了,但净水器毕竟贵,很多人家都是凑合着。他们唯一能做的,就是所有做饭的水,都提前烧开。

镇上有农历“双日”赶集的习俗。这些年集市发展的越来越大,逢集的时候,四乡八里都来这里。前两年,政府在镇子的另一头专门规划了个地方,可人们不愿去,赶集还都在老集上。去年,高铁来了,穿过集市的上空,周围拆了不少房子,废墟堆积如山,到今年春节,已没有熙熙攘攘的热闹景象了。

高铁从镇中心穿过,刺穿了小镇。村子里开发的一处商品房,正好就在高铁下面,拆迁时,有住户不愿意搬走,一直僵持着,如今,这一段高铁已修好了,另外半边楼就那样悬着,据说有人还住在里头,等着讨说法。偶尔有人讥笑着走过那歪歪扭扭的半边楼:人家高铁都修好了,谁还顾上管你呢。

高铁北边,是一个大公园。公园20多年前就有了,湖和树都很美。前两年,突然说要搞公园的提升工程,之前有房产公司征了周边的一大片地——多是良田,要在这里开发高档住宅。现在楼开建了,公园拆掉了围墙。有公园作为配套设施,楼价自然不会低,据说每平米在六七千元以上——天水本地这些年的房价节节攀升,市区一些地段已过万,直追临省的陕西省会西安了。

即将死亡的村庄

高铁穿过小镇,影响最大的,还是外婆家的村子赵崖。因为高铁站恰好就规划在这个村庄,整个村子,400多户人家,1800多口人,都面临着拆迁。

表哥看起来心绪不宁。他说,这个年,全村人都过得不踏实。

正月初八这天,我从外婆的村庄穿过,爬到村后面的山上,向下眺望。不远处就是高铁站的施工现场。轨道铺设已有了模样,站台的位置也大致看得出来了。

“那边就是婆的坟。”表哥指着远处山下的两棵柏树,下面是空空的洞。一个多月前,外婆的坟已迁走了,公家给出的费用是5000块钱。这里是即将开工的“高铁花园”的位置所在,之后,整个村庄,只有更远处的一个小山头能留下来,人们把老人的坟都迁往那里。

赵崖村曾经是远近闻名的富裕村。八十年代,就有很多村办企业,很早,村里就有二层小楼盖起来了。

小时候常到外婆家。那时,村庄安宁整洁,外婆家的老院子,门口是条长长的土巷,夏天的时候,蝉嘶鸣得厉害,村里到处是密树浓荫。夏夜,我们常常躺在屋顶上看星星,乘凉,也听刚开始恋爱的表姐讲她们自己的故事。

后来,人们开始盖楼房了。舅舅家搬到新房子,老院子也卖了。好多年不来了,这天我又去看了看,土巷子早就没有了,过去的痕迹荡然无存,周围全是一层层加盖起来的楼房,树也早都不见了。

荡秋千曾经是村里春节时最热闹的节目,听表哥说这些年早都没了。村口的一棵千年大槐树,干枯多年,已被砍掉了,一眼古井,也干了。大树后边的山神庙前些年被迁了个地方,这次,整体拆迁,估计也很难保住。

和很多村庄一样,这些年,村子里的人们都外出打工,村庄的经济优势已不是那么明显,但整个村庄,因为过去的基础,还是比较有规划、整洁安静的。

表哥把自己的小院子,收拾得很舒服,种了不少的花和树,年年有果子吃,季季有花赏,门口写了“清闲居”的牌匾。可现在,这种清闲的生活就快没有了。

虽然是在过年期间,村里还是有人在盖房子。从山顶看去,村里出现了不少蓝色的临时屋顶。当祖辈繁衍生息的村庄即将消失,过往的生活方式将发生巨大改变时,生活在这里的人们,惶恐而束手无策。

人们的最直接反应是能争取多一点的赔偿。如大水到来之前,船上的人们,无能为力,只能尽量储存点粮食。

因为大规模的拆迁还没开始,村里看起来还比较平静。但之后,不知道还会发生什么?表哥对这一切忧心忡忡。

山顶的工地上,不时有人来看“天水南站”,观光者们想象着这一片山坡变成高铁站的样子,没有人关心生活在这里的人们在想什么。很快,这上千人生活的村庄将不存在,那些他们的故事,爱恨,以及孩子们的记忆,都将消失。 高大气派的水泥、玻璃建筑,将覆盖掉那曾经存在的生活。

其实,人们并非全然不接受。他们知道,这是国家发展的车轮,也是无力躲避的命运,但关键是,他们看不到一个透明的过程。拆迁的政策究竟是什么样的?会真实透明地操作吗?能做到公平吗?人们心中无底,面对巨大的未知, 他们畏惧、恼怒却无能为力。

我又想起了污水边的孩子。想象着不久将奔驰而至的高铁,很多人在欢呼它的带来。可对那些因此失去家园的人来说,最尴尬的却是,修建高铁是为了更快地通往家乡,可他们的家乡,已先于这一切死亡。

中国乡村发现网转自:谷雨故事

(扫一扫,更多精彩内容!)