在唐代的“村正”制度以后,赵宋国家未再推行过以“村”作为某一层级名称的全国通行之乡村基层管理制度。存世宋元地方志对乡野之“村”多有著录,其书写方式有不同的类型。其中有些地方志常见在一乡之下仅著录寥寥数“村”,完全不符合当时自然聚落之常情。若从地域性的乡村基层治安组织耆分在北宋前期的具体展开去观察,可以发现,那些寥寥数“村”者,应该就是作为每一耆分“主村”的乡野聚落。由此可知,耆分就是赵宋国家继承前代村制,为了管理乡村聚落所设置的基层组织。

1、问题的提出

中国古代乡村聚落形态有一个漫长的演变过程。自从唐初推行在乡村聚落中设立村正的制度以后,尽管历代各地实际的聚落名称仍不免名目繁多,不过“村”从此成为了最通用的名称,无论南北都是如此。[1]与此同时,尽管自唐以后,及至清末,历代未再推行过以“村”作为某一层级名称的全国通行之乡村基层管理制度,但官府的行政管理中,“村”也无疑成为了指称乡村聚落的通用词。

唐代以后不再设置村正,并不意味着帝制国家放弃了对乡村聚落的管理。有论者指出:“唐代的村是一级以地域为基础的正式的乡村行政组织,地位非常重要,设有村正和村长。……然而到了宋代,遍览史籍,却不见任何关于宋代设有村正或村长的记载,村不再是一级行政组织。”[2]如果说这是指未见宋代有直接以“村”为名的正式行政组织,此论甚是。但如果以为宋代不再设置以乡村聚落为基点的管理制度,则此论或可再议。

事实上,联户组织与乡村聚落各自相对独立、相辅相成,应该是秦汉帝制成立以来的传统。[3]《通典》卷三《食货三·乡党》载:

诸户以百户为里,五里为乡,四家为邻,五家为保。每里置正一人若山谷阻险,地远人稀之处,听随便量置,掌按比户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役。在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非,并免其课役。在田野者为村,别置村正一人。其村满百家,增置一人,掌同坊正。其村居如不满十家者,隶入大村,不须别置村正。[4]

对于此条文字,仁井田升在前人的基础之上,有集中考订。他认为前条当分别出自武德令、开元七年(719)令与开元二十五年(737)等令。其中“在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非,并免其课役”一条,当出自开元二十五年令。“在田野者为村……不须别置村正”,自然也与坊正条一样,出于同一令文。[5]实际上,这一则文本包含不同时期的令文,其所反映的制度细节的前后演变,不必细论,但唐廷构画乡村基层组织的制度框架当形成于王朝的前期,应该可以肯定。关于坊正、村正这一条,存世文本虽出于开元二十五年令,或当有更早的制度依据,似亦可以推断。

细读前引令文,显见的是,乡里与坊村之正长的设置,立制原则是有差别的。前者完全依据人户数而设,其职责虽有“检察非违”等语,要点无疑在于“催驱赋役”。所以无论在组织架构,还是在职责义务,都属于联户组织,其编排也常因人户数量增减而变动。这也是后世文献所载“编户××里”[6]、或者“图即里也……户有增减,则图随之为多少”[7]现象的原因。

而后者,“在邑居者为坊,别置正一人”,甚至没有提到其人户的数量规模。很显然,城区不同地块之间人户疏密相差极大,很难以户数多寡来划分。城区里同时也有乡里组织来联比人户,因此坊区属于地域性组织,坊正作为这种地域性组织的头目,职在负责地方治安,“掌坊门管钥,督察奸非”,与职在“催驱赋役”的乡里组织头目各有侧重。

与邑居者的坊及其头目坊正相同,唐廷对于乡居者同类组织的人户数量,虽然也有规定,但可以在十户到百户之间浮动,相当宽泛。若超过百户,增置村正一人;聚落过小,不到十户,则附入大村,不再单独设置村正。这显见是为了适应不同的聚落规模,与乡里联户组织一概以人户数量来组建的原则明显不同。总之,唐廷关于村正的制度设计,以聚落为基点,是相当清晰的。

由此可见,唐廷关于社会基层管理组织的设计,有着联户与地域两种相对独立的组织架构。其一是主要负责“催驱赋役”的乡里,由于其职责负担与人户规模密切相关,考虑到负担与效率之间的平衡,乡与里必须基本上依据人户数量来组建。所以我们称它为联户组织。尽管各地在落实中不免迁就聚落的具体情况而有所调整,但从制度设计的出发点来看,乡里是一种悬浮于聚落之上、以人户数量为依据的组织。坊与村则不同,为了履行“督察奸非”的治安职责,就必须明确它的地域性。而且,由于地域、民风有异,治安事务也当有闲剧之别。相对而言,人户规模倒反不一定是首要考虑的要素。在乡村,落脚于人户的聚居之所也就是顺理成章了。在具体落实中,尤其是在一些聚落规模普遍较小的地区,由村正管理的“村”,不少可能都是由数个小村落隶附于某个大村落组成的“行政村”,也是可以想象的。[8]

那么,如果我们略为拓宽思路,不一定纠结于是否直接以“村”为名,而是将观察点聚焦于一般意义的乡村聚落,由唐入宋以后,是否还存在某种与联户组织并行、以聚落为设置基点的地域性基层组织呢?

长期以来,学界讨论乡村基层管理制度,多聚焦于乡里都保等联户组织。[9]联户组织是历代专制政府从乡村征赋调役的基础性管理框架,因而无论是对于时人,还是今人观察史事,往往都会将其置于首要位置。存世文献所反映的,也聚焦于联户组织。不过,与联户组织并行的地域组织的重要性,也不容忽视。而且,地域组织常常还是我们观察联户组织演变蜕化过程的一个不可或缺的环节,因此另有其独特的意义。

在中文文献中,专文研究由唐入宋以后的聚落管理制度者,似尚未见。上世纪六七十年代,日本东洋史学界曾对此有深入讨论。代表性的论著有佐竹靖彦《宋代乡村制度之形成过程》[10],以及柳田节子《乡村制の展开——宋から元へ》等文。[11]佐竹靖彦认为唐代的村落制度至五代后周演变成为村团制,基本规模为一团设三个耆长,每个耆长管理一个村落。至宋初太平兴国五年乡管体系成立,耆长管理区域的范围扩大,成为隶属于乡管的基层组织。他称之为“乡管耆制”的村落行政由此确立。柳田节子观察的重点放在户等、职役等要素制约之下乡村制度的演变,她认为北宋中期以后,随着乡里制瓦解,乡都制取代乡里制,乡村基层管理形成乡——都——村逐级隶辖的层级关系,即所谓“乡都村制”[12]。后来她又撰《宋代の村》一文,补充论证前文的观点。[13]

不过前贤的这些讨论也给后人留下了明显可供深入的余地。首先是他们似未能分辨联户与地域两种组织架构的差异性与相对独立性,总是试图将它们纳入同一系统,无论是佐竹氏的“乡管耆制”,还是柳田氏的“乡都村制”,都是如此;其次,更为重要的是,他们对历史文本与其所反映的历史事实之间微妙关系,辨析或有不足,例如常将地方志书中所载乡、里、村等等名称直接视同现实的制度设置,疏于揭示其背后历史现象的复杂性。因此,他们的叙述不免与史实存在某些扞格之处。

也有一些学者已经意识到“同一县内,耆长的辖区和户长的辖区范围并不重合”[14]。但他们只是含糊地称“耆是县之下的专项行政区划单位,凡归耆长负责的各项事务均以耆为单位来开展”[15],或者“耆是一种独立的专项行政组织”[16],并未能厘清耆的基本属性,也就无法明确一些与之相关的史实。

本文在前人研究的基础之上,试图从地域性基层组织的视角,重新梳理宋代关于“村”的制度,也就是带有某种行政管理功能的乡村聚落。由于存世文献的地域特征,文中涉及的主要是宋代的东南地区。

2、自然村落的分布与规模

首先,我们有必要梳理一下两宋时期自然村落的概况。

人们聚居于乡野,“应当追溯到文明的初生”[17]。学界对先秦以来乡村聚落的产生与演变,已有相当丰富的学术积累。及至唐代,早期由“庐”“聚”“丘”等不同形式源起的、各地名目多样而以“村”为通行名称的乡村聚落,已经遍布中原大地。进入宋代以后,随着人口增长,村落的数量与规模则一步扩展。傅俊对南宋村落已有深入讨论,[18]下文根据她的研究,主要对有关自然村落分布及其规模的情况,略作归纳,并稍予补充。

傅俊归纳历史时期村落演变四个方面的基本规律:其一、村落演变蕴含着长期以来人类适应外在环境因时因地制宜的智慧,也蕴含着不同的历史与文化的影响;其二、村落的形成是一个持续的过程;其三、村落不仅是居住空间,也是一种历史现象,不论缘起如何,其形态、结构、规模等等都不会一成不变、其四、村落数量的增多,即预示着空间分布的密集化。所谓村落“空间分布的密集化”,主要指它们人口增长等因素的推动下分化与扩散。她在上田信等人前期研究的基础之上,主要利用民国《忠义乡志》[19],具体展示了唐五代以后东南沿海地区乡村聚落逐步开发的过程,认为唐五代多集中于山川的河谷地带,至宋元时期则开始通过建造海塘向沿海地区拓展,到了明代,大多是在从前已有发展的、初具规模的地域内进一步推进开发。总之,无论是从微观、还是宏观的视角看来,及至宋代,传统中国聚落分布的基本格局已经形成,并奠定了后世发展的基础。[20]

因此,尤其在东南经济相对发达的地区,两宋时人的一些观察,就给后人留下了乡村聚落繁密的印象。叶适(1150-1223)描述温州瑞安县,称“民聚而多,莫如浙东西。瑞安非大邑,而聚尤多。直杉高竹皆丛产,复厢穹瓦皆赘列。夜行若游其邻,村落若在市廛”[21]。若就当时的人口密度与经济发展水平而言,位于东南沿海一隅的瑞安县的确算不上“大邑”,叶适的文字或有为邻邦延誉之嫌。尽管如此,“聚尤多”、“夜行若游其邻,村落若在市廛”这样的说法,还是在相当程度上反映了时人的观感。相对而言,宋末元初人氏方回(1227-1305)描述浙西平原“吴侬之野,茅屋炊烟,无穷无极”[22],可能更接近白描。所以傅俊根据南宋后期的人口密度数据,推测“在平江府,几乎每一平方公里上即有一个村落,村落——田地——村落,几近相接;而在温、台地区,约每二、三平方公里亦有一村落”[23],当可以成立。她又分析对比东南常熟县与西南泸州的泸川、江安与合江三县村落分布状况,认为常熟县东部、东南部的低地平原农业资源丰富,人口承载能力强于西部、西北部高地冈身地带。同样的,在西南泸川县的核心地区,开发相对成熟,村落分布状况与常熟比较接近。但也有一些例证表明,汉戎杂居的复杂环境,可能造就大规模聚居的局面。[24]

与此相反,在一些边缘、或开发相对迟滞的地区,无论是村落的规模还是分布密度,都与发达地区存在着较大差距。北宋时,即有如史书记载“京西唐、邓间尚多旷土,唐州闲田尤多,入草莾者十八九”[25],村落分布自然疏朗。至南宋,干道三年(1167)秋七月辛亥,有官僚上言,抱怨户部责令诸路出卖官田期限太急,指出:“且以江东西、二广论之,村疃之间,人户雕疎,弥望皆黄茅白苇,膏腴之田耕犹不遍,岂有余力可买官产?”[26]反映了江东西、二广地区农村聚落分布与二浙等地的明显差异。两年后,陆游(1125-1210)从山阴县出发,赴夔州通判之任,记其于九月十九日出嘉州后的景况,“自出城即黄茅弥望,每十余里有村疃数家而已”[27],就可与江东西、二广的记载相印证。

在这样宏观分布的格局之下,若具体到不同地区,或者某一地区村落的幑观分布,又无疑更是疏密有别、差别巨大的。由于存世资料的限制,我们无法对两宋时期不同地区间村落分布状况作全面具体的比较分析。关于北方地区,约略可作印证的有河东与河北地区两例。

北宋至道二年(996)五月,知怀州许衮应命与使臣“相度开畎河水,浇溉人户田苗并官竹园”事项,上言提到:“今据河内县里正申超等分析到,缘河两岸使水二十二村,二百二十五户、浇得田土约六百八十余顷,并属省竹园在内。”[28]按怀州位于黄河北岸,今河南平原的西北部,北依太行山,是传统中原农业核心区,尽管这则文本记载的河内县缘河两岸22个使水村落,共计225个农户,可能并未能包括各村所有的人户,但当占其大多数,可以想见。平均每村仅10.2户,即便略作数据修正,其规模也不可能太大。北宋庆历五年(1047),在与怀州相近的晋州,赵城、洪洞两县百姓争夺霍泉河水源,据载当时“两县分析到霍泉河水共浇漑一百三十村㽵,计一千七百四十七户”[29]。按霍泉河流域当属河谷阶地,开发也较早,但可能受水资源不足的制约,灌溉面积仅“计水田九百六十四顷一十七亩八分”,承载人口能力有限,村落平均规模仅13.4户,与河内县缘河两岸22个使水村落的人户规模相近。总之这两个例证,对于当时中原西部河谷地区村落规模的一般状况,是具有一定指示意义的。

在东南地区,尤其是丘陵地带,文献记载更多强调的往往是村落的差异性。例如建昌军南城县(今江西黎川县)人吕南公(约1047-1086)有这样的描述:

今之民居无常定也,有团落之间,杂数十百家者,有五里三里寂无一家者,有东西相望而阻以山川者,有悬绝之聚止于三两家者……[30]

在吕南公看来,“数十百家”应该是村落规模的上限了。据洪迈(1123-1202)所载,“绍兴八年,广州西海壖,地名上弓弯,……海水溢,环村百余家尽溺死”[31]。洪迈是否为了强调怪异事件之可怕而夸大了村落的规模,难以断言。绍兴末年,王之望(1102-1170)为四川总领,向尚书省上札子处置坑冶事宜,提到郪县“于打铜村铸造之家亦百余户……诸村匠户多以耕种为业,间遇农隙一二十户相纠入窟”,一村的“铸造之家”即达百余户,可知这应该是一个规模不小的集村。吴江县八赤村,“殆且百家”[32];南宋干道三年(1167),周必大(1126-1204)闲居家乡庐陵(今江西吉安)期间,所撰《泛舟游山録》,记录各地风光村落。他某次至芜湖,“晚过西梁山,泊大信口,二百余户”[33],这个大信口当属长江沿岸的巨村了。临安府仁和县泰村,居民“可三百户”,规模更大。[34]

中等规模的村落估计当在三五十户之间。北宋元佑七年(1092),宋廷君臣讨论保甲法,关于壮丁的差派之法,三省上言提到:“如一村有四十户合差壮丁之人,本村壮丁二人处,每一年轮四户,祗应十年轮遍,周而复始。”[35]这虽然出于假设之语,据此却也不妨认为在时人的感观中,“一村有四十户”大概是一般乡村聚落常见的规模了。南宋孝宗初年仲并知蕲州回朝,其陛对札子提到淮南地区“县邑至为萧条者仅有四五十家,大槩如江浙一小小聚落尔”[36],虽说称之为“小小聚落”,其实应该是仲并感观中江浙乡村聚落的常规情况。特指性的记载当然更多。如干道八年(1172),周必大从临安由水路回庐陵,在池州境内,“(四月)戊辰早发池阳……十五里至何村,亦有数十家”[37]。陆游长年闲居山阴乡间,他描述自己的三山村“村北村南数十家”[38],也是一个中等规模的村落。[39]洪咨䕫(1176-1236)称其家族聚居的于潜县东洪村“无虑六七十家”[40],显然是因为族众的人丁兴旺,自豪之情跃然纸上。

如果村落仅及十来人户,时人的记述就不免强调其规模之小了。诗赋行文多以“三家村”之类词汇来指称它们,这当然并非指这些聚落一定只有三户人家,意象而已。总之户数若在十来户之间,就是不起眼的小村落了。例如陆游三山别业往西十余里的湖桑棣村,在他的诗文中常被提及,径称“西村”,也称“三家村”[41]。如《西村》“湖塘西去两三家,杖履经行日欲斜”[42];又《乍晴风日已和泛舟至扶桑埭徘徊西村久之》“数家茅屋门昼掩,不闻人声闻碓声”[43]。实际西村“村村陂足分秧水,户户门通入郭船。亭障盗消常息鼓,坊场酒贱不论钱”,有售官酒的村店,所以陆游得以从西村“醉归”[44],还可以“今年四月天初暑,买蓑曾向西村去”[45]。所以西村尽管是个小村落,肯定不止三家而已。他又记述某村“北起成孤峯,东蟠作幽谷”,自注:“中有十余家。”[46]这应该是与西村同一规模的村落。当时地方志描述广宁桥旁小聚落,“居民鲜少,独士人数家在焉”。因为只有数家,就直言其“居民鲜少”了。[47]

在这样的差序格局之下,笼统观察,前文提及傅俊的估计,东南地区每一、或每二、三平方公里有一个村落,系就其密度而言;若就人户数量而言,不同地区乡村聚落的平均规模究竟如何?存世文献所能够提供的信息相当不足。

存世宋元方志不少有关于“村”的记载,但是很难证实其中哪些包含了一县之内所有的自然村落。其中不少所记村落寥寥可数,甚至每一乡仅一两个“村”的,自然需要别作讨论。还有一些所载村落数量不少,每一县域可达百余仍至数百,是否包括了所有的自然村呢?仍需要分辨。

关于北宋时期,目前只有两种方志留下了一县之内村落总数的记载,即成书于熙宁年间的宋敏求(1019~1079)《长安志》,与明人崔铣(1478-1541)纂修《嘉靖彰德府志》卷八《村名》所引《宋志》。[48]前者记录了原唐代长安地区、即宋代的京兆、凤翔二府及华、干、耀三州辖下万年、长安等二十四县的乡里邨社等组织,其中只有万年、兴平、临潼、醴泉、高陵、盩厔、华原、富平、三原、云阳、同官、美原等十二个县记载有“邨”的数据。如万年县二百九十六邨二里,兴平县二百二十邨,又盩厔县则作三百二十五“社”,等等。笔者曾将这二十四个县分的乡村组织分为四个类型,作出分析,认为据此可知:“从唐到宋,长安地区乡村基层单位演变的主要趋势,就是聚落村社不断行政组织化,逐渐顶替里成为乡分之下的基层单位,即行政村,里则被架空,并最终消亡。”[49]换言之,万年等十二个县分的邨或社,是具有某种行政功能的村落,并非自然村。

后者,即《嘉靖彰德府志》引《宋志》所载相州各县的村数,为安阳县二百四十七村,汤阴县一百六十一村,临漳县一百二十一村,林(虑)县一百零一村。四县合计六百三十个村落。若以元丰年间相州主客共四万七千八百四十六户计之,[50]村落平均人户规模为七十六户。按相州的地理环境与农业生态,估计与前文所述河内、赵城、洪洞等县相仿,村落规模与之不可能相去太远。所以,前例三县每村不过十余户的情况也清楚地提醒着我们,存世相州村落数据所反映的,看来也并非自然村。总之,我们无法根据《长安志》与《嘉靖彰德府志》的记载,来得出长安地区与相州村落的人户规模情况。

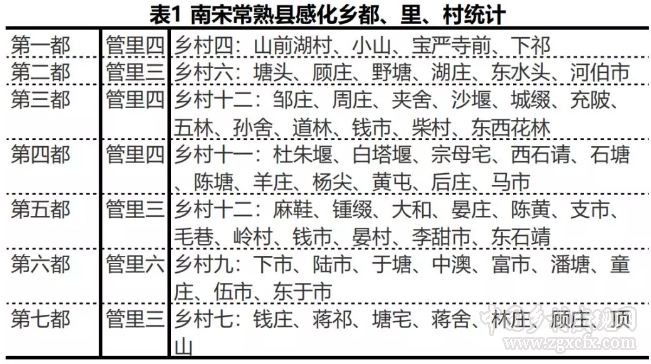

南宋以下,有关一县之内村落总数的记载稍多几例。这里首先需要说明,考虑到及至宋代聚落分布基本格局已经形成的大前提,从南宋至元代,甚至明初,局部地区村落数量估计基本持平,即使稍有增长,也不致影响全局。事实上,各地主要聚落分布基本定型的格局,估计直至明清都是如此。例如浙西常熟县,南宋孙应时(1154-1206)宝佑年间所撰《琴川志》卷二《乡都》,载有其九乡五十都逐都之下的“乡村”,实即村落。如“感化乡,在县西北,管都七”(表1):

考清初的《康熙常熟县志》,九乡依然,改五十都为五十区,各区之下所载之“村”,数量村名与《琴川志》几乎完全一致,唯少数村名略有变动,如第一都(区)“山前湖村”由一个村落分成了“山前”与“湖村”两个村落;第二都(区)“野塘”为“冶塘”;第五都(区)“大和”为“大河”;第六都(区)“童庄”为“潼庄”;第七都(区)“塘宅”为“塘泽”,其它各乡均此。[51]可知并非简单抄录前志旧文,而是跟进了村落分化变动新情况的。所以,若以元代、甚至更晚近一些的记载来推知南宋时期村落的基本格局,可以大致不误。

南宋方志所载村落,比较引人注目的就是残本《江阳谱》所载泸州辖下泸川、江安、合江三县的情况。此志纂修年代应在嘉定年间之后,它详细记载了各县乡里都队甲团村以及人户数,如附郭泸川县,八乡八里三十四都,“进德乡四镇里。第二都。管一保正,四大保,一十九队,九十一甲,内百七十九家。先村埧、杨森市、赵化元镇。”这里的先村埧、杨森市与赵化元镇,就是聚落。合计泸川县共九十一村,二万一千七百八十八户,村均约二百三十九户;江安县共一百九十二村,一万一千一百八十九户,村均约五十八户;合江县共七十一村,一万二千三百七十户,村均约一百七十四户。[52]若据此,除江安县村落规模略小外,泸川、合江两县均为规模达二三百户的集村。但史籍所见的一些文字描述,则与之有较大落差。如史臣笼统描述当地夷族村落的分布状况,“杂种夷獠散居溪谷中”[53]。元丰年间,泸州纳溪寨夷族的一个分支,“八姓五十村,夷族千户”[54]。这些虽然特指“夷族”,汉民村落的规模估计要略大一些,但想象在南宋时期的川东丘陵地区,遍布二三百户规模的集村,恐非事实。与泸州相近的江津县,史载也是“居民不成村寨,傍山缘溪散处”[55]。总之,分析史文,可知《江阳谱》所载泸州三县的“乡村”,应该仅记录了当地那些重要的聚落,并没有将所有自然村包括在内。

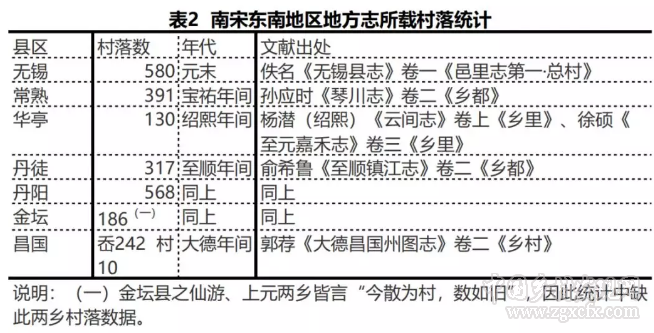

其余记载相对集中的,就是东南地区了。具体可见下表(表2)。

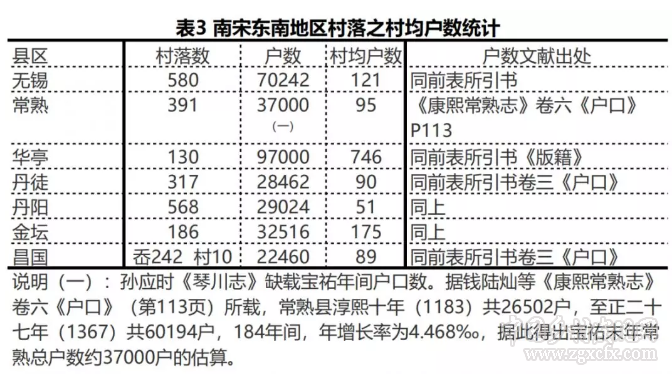

分析此表所列各县情况,除昌国县(州)外,其余各县均位于浙西地区,其中除丹徒县西部略有丘陵,各县均系江南水乡平原,地理状况与农业生态一致,各县辖地面积接近,估计村落分布格局也相差无几。下文再据文献所载各县户数,得出村均户数(表3)。

明弘治无锡县志县境图

不过如何解读此表所列出的村均户数,即各县村落的平均规模,则颇费思量。其中华亭一县村落数过少,平均人户规模竟达七百余户,失之过大,显见志书仅记录了一些重要村落,漏载太多,可置而勿论。镇江府三县,尤以金坛县的数据为高。不过由于仙游、上元两乡的村落数缺载,未能统计在内,因此其数据有所失真。表面看来,丹徒与丹阳两县数据可能略为接近史实。但是,《至顺镇江志》编纂者是将“今”之村落与乡里都保的演变联系起来叙述的,例如:

丹徒县

高平乡,在县西南,都二,里十一:十五都、十六都。同德里、兴业里……

今散为村者三十七,皆非故名。

洞仙乡,在县西南,都四,里保村十一:十六都、十七都、十八都、十九都。曲阳里、柜村里……

今散为村者九,惟曲阳、柜村、塔山、唐庄、八福、赤岸、栅田尚袭故名。[56]

因此,使人颇疑其“今散为村者”也多少是指具有某些行政功能的聚落,并不是纯粹的自然村。

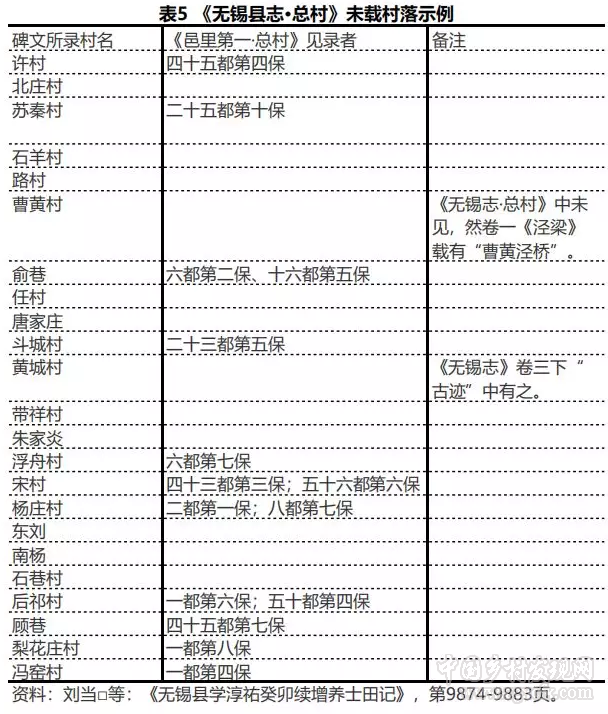

比较说明问题的是无锡的例子。一方面,无锡村落数最多,似乎最有可能包括了所有的自然村落;另一方面,史文仍然在提醒着我们,尽管五百八十个村落已经是前表所列最高的数据,却仍有证据表明,大量村落未见著录于前引的志书之中。

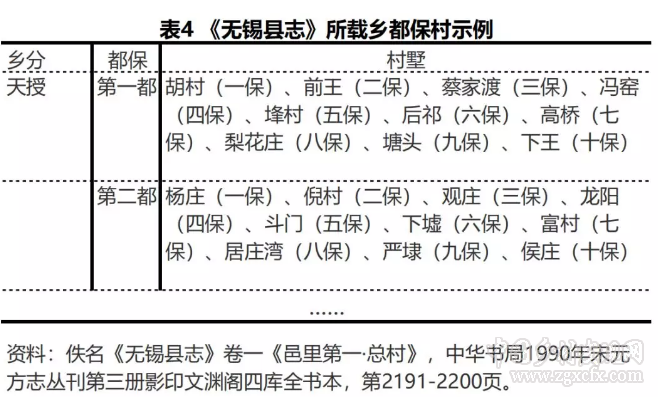

佚名《无锡县志》著录村落的格式相当规整。总二十二乡,六十个都保,共设五百八十五个大保。一都十大保,正文书写村落名称,注文标明大保的序号。具体记述的形式如下表(表4)。

二十二个乡分“统都六十,保五百八十有五”,不过由于其中有十个村落注文标出了两个保的序号,例如第九都潘封,注文“三、四保”;第十都西张,注文“九、十保”,这当然是表明这十个村落较大,一村分设两保。此外,第三十六、五十一两个都保均仅设五个大保,则是为了照顾乡分地域的完整性,不再从邻乡割移,以凑足每都十保之数。因此《总村》一栏总共载有五百八十个村落之名,平均每乡二十六村有余。仅从以上记述,就足以使人怀疑,自然村落的分布绝不可如此规整。志书《总村》的文本与其说揭示了,不如说是掩盖了无锡地区村落分布的真实面貌。

存世的一些金石资料为我们印证上述推断提供了证据。

淳佑五年(1245),无锡县学为了防止学田财产流失,将两年前由转运司批文“收执管业”的学田刻石为凭。碑文记录了每一段学田的面积、四至方位、佃户姓名及其应当交纳的租额。其中著录有一些村落之名,如:

今具诸乡田段亩步搉米税钱客户姓名下项:

……

一段省□□叁亩,在许村东,冯西寺田南,泾北,陈元搉白米柒斗伍胜,今减作□斗。

……

一段私高田肆亩壹角,在北庄村东,周西南,泾北高,共搉白米肆硕贰斗伍胜,实白米□硕陆斗柒胜半,佃户刘千五。[57]

在许村而下,可清晰识别为村落共有二十三处,但在前引《无锡县志·总村》中却并未尽数见载(表5)。

据前表,碑文所录许村等二十三处村落,作为大保所在“村墅”,被《无锡志·总村》记录下来的仅十一处,不到50%。易言之,《总村》所记录的村落,除了那十个分设两个大保的显为规模较大的集村,还有一些也许其规模恰好设置一个大保,即一村一保,但肯定还会有很大比例系由一个规模较小的集村,再加上数个散村,合并共置一个大保的。若此,按碑文与志书所录村落的比例估计,无锡县的自然村落,当在千数以上,可以推知。其村落的平均规模,估计在五、六十户之间,相比于北方地区明显为大。另一方面,这也可以印证傅俊关于“在平江府,几乎每一平方公里上即有一个村落”的推断。[58]同时,由此也可以证明表2所列常熟、华亭及镇江三县实际的自然村落数,应该远比志书所著录的为众多,其密度与平均规模当与无锡相近。

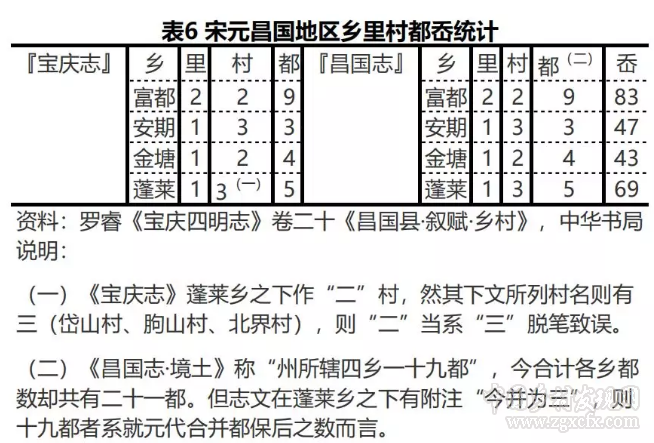

最后需要略作讨论的是昌国县(州)的问题。

昌国(今舟山群岛)设于海山之间,地理环境比较独特,“壤地褊小,又皆斥卤”[59],不可与浙西水乡平原相提并论。宋代隶明州为县,元代至元十五年(1278)以海道险要,升为州。其辖境共分四乡二十三都,仅富都乡九都在本岛,其余则在离岛,“全赖舟楫之利以通”[60]。据《宝庆四明志》以下志书的记载,四乡之下各仅载有一至二个里,以及二至三个“村”。唯《大德昌国州图志》在乡、里、村之外,更载有“岙”一项,如下表(表6)

每个乡分仅设二、三个之“村”,当然不可能指自然村,具体容待下文讨论。至于“岙”,浙东地区常指丘陵间小块平原或坡地。如“盘屿山,与竹屿山相左右,中有一小聚落,田可耕,海可煮,编亭置灶于内。以其山势环拥,故曰盘”[61]。这个盘屿,就是富都乡的八十三个岙之一。由此可知,四乡合计共有二百四十二个之岙,实际上就是村落,也就是像盘屿那样的“聚落”。因此如富都乡八十三个岙中,有些即径称村,如“东村”、“三家村”。又有一些,如大剪、芦花,在《乡村》一目的叙述中虽未称村,志书它处行文却称之为村。“郑山龙潭,在州东大剪村”,“下塘,在州东芦花村”[62]。那么,《乡村》一目在记载了“村”之后,另外专门列出二百四十二个岙,看来应该是与“村”有别的自然聚落。但它们是否包括了昌国一地所有的自然村呢?志书另文还提及一处村落:“圣池在黄公岙之南,旧传此地聚落未成时,有二尼筑庵于古木下,修浮屠业,不知何许人。因后徙居者众,二尼遁迹而去。”[63]这个后来聚落已成之黄公岙,即未在《乡村》一目所载的村岙之内。由此可知,《乡村》一目所载者,或者仍属规模相对略大的聚落,一些规模更小的散村,看来志书未能尽录。若按书志所载至元二十年(1283)“管户二万二千六百四十”计之,[64]昌国二百四十二个岙的平均人户规模为八十九户。考虑到昌国山海杂处的地形,这样的村落规模看来是失之过大的。如果计入那些可能漏载的小散村,昌国村落的人户规模肯定会小得多。

存世资料的现状,使我们无法对两宋时期村落的分布与其规模作出更多的推测。总体看,经济发达的东南平原地区人口众多,村落相比于其它地区为密集,平均规模也略大一些,可以肯定。北方平原地区如怀州、晋州的例证,则村落规模相对更小一点。在地形复杂的山区,则往往集村少,散村多。所谓“有五里三里寂无一家者”,或者“有悬绝之聚止于三两家者”,应该是常态。

一般讲,散村有利于农民靠近田畴,方便生产,是乡野处居的原始状态;后世或者为了交通方便,或者基于宗族的自然繁衍,以及出于防御之需,才有集村之聚居。总体状况,应该是散村多而集村少。[65]

正因为乡间聚落散漫,了无规则,更兼数量众多,时人记叙,是不可能将它们一一尽录的。即使是像《昌国志·乡村》那样看起来最接近实录的文本,也多有遗漏。考虑到乡村聚落的稳定性,后世更为详细的一些记录,也许能给我们一些佐证。如福建兴化军莆田县,由于明初其户口尚略减于南宋后期,可以推断乡村聚落也当维持南宋后期的规模。[66]此县宋设六乡,领三十六里。明初改六乡为七区,三十六里则为四厢三十里。地域区划虽略有变化归并,格局如旧,里名以及村落名称全都维持前代原貎。《弘治大明兴化府志》卷九《户纪·图里考》,关于明初莆田一县,共著录440村。[67]若按当时划定的205图、每图110户计,则每村约计51户。其中除去一些规模相对大一点的集村,多数散村人户数量就不得不比较疏稀了。如宋属唐安乡、明归于二区的仁寿里,共著录9村10图,则村均超过120户,村落平均规模较大。但如宋属武化乡、明归于二区的尊贤里,共著录10村2图,村均不过22户;又宋属永嘉乡、明归于四区的文赋里,共著录9村1图,则村均不过12户。尽管明初编制户口不可能如此规范,地方志所载明初莆田每一图的户口可能超过110户的法令规定,但其所著录的440村,也不可能将所有自然村包揽无遗。当少数集村占有了相当部分人户比例之后,规模较小的散村当占村落的大多数。又如有学者讨论明代中叶福建惠安县村落规模,指出:“……从上清单中,我们可以看到一个情况,即惠安县的乡村多而小。每里110户人家的分布,多的61村,少的也达14村。每村户数多者9户,少者仅2户。”[68]这些例证,对于我们观察宋代乡村聚落状况,无疑是颇具指示意义的。

3、耆分“村”

明了地方志书所载村落与自然村之间复杂关系之后,我们就有可能进一步来讨论那些具有行政功能的村落了。

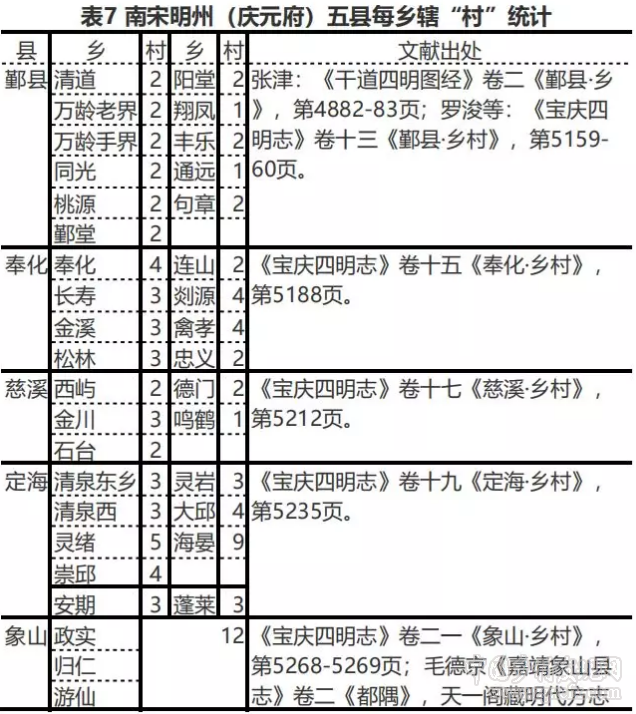

前引《昌国志·乡村》已经提示我们,存世宋元方志中记载有一些地方,著录“村”的数量出奇地少,如昌国,一县(州)不过十“村”,完全不合常理。明州诸县,都是如此。下表将昌国之外明州五县所著录的“村”数列出(表7)。

据前表,除定海县(今宁波镇海区)海晏乡,其余各乡平均两至三村。海晏乡共辖九村,虽略多,也有限。与昌国一样,在前列各县,志书别处行文也零星提到了一些村落,可以证明绝非仅有志书所著录的这些“村”。如梅应发所撰《开庆四明续志》卷三《诸县浚河》一目,仅关于定海县清泉乡,即提到了前志所未曾著录的九个村落:半练村、沈堰北村、沈堰南村、古塘北村、古塘南村、感孝村、压塞东村、压塞西村、漏兴村。[69]其实志书行文中其它称为港、桥、岙、碶等等的地名,不少也都是聚落,只是未能直接标出“村”字而已。

我们不妨将如《四明志》所载、乡之下仅仅著录寥寥数村的现象,称之为“明州类型”。“明州类型”并非孤证。

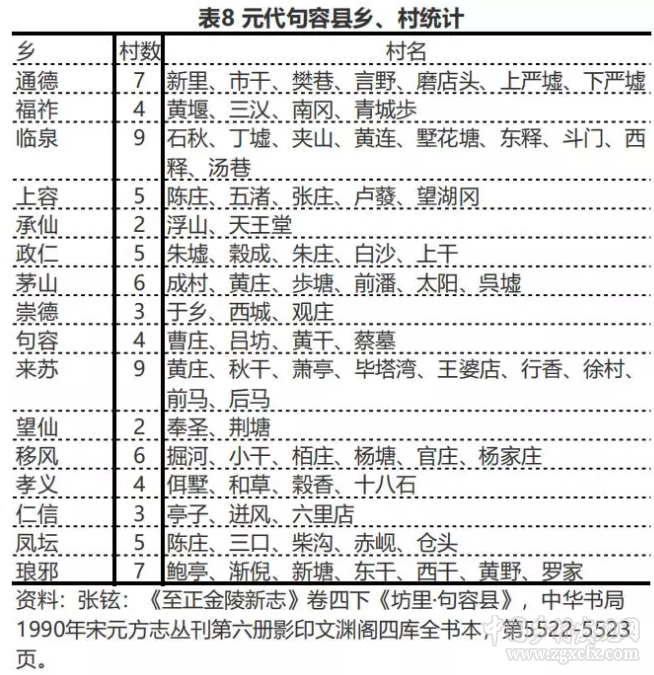

元人张铉《至正金陵新志》卷四下《坊里》载各县乡、里,其中唯句容县十六乡,既于各乡之下注明所统都保序号,又于里名之后附注“村”数与名称(表8)。

句容县各乡之下的“村”总八十一处,平均每乡五“村”,与前文所讨论以无锡为代表的江南水乡平原各县村落可达千余之推断,相去甚远。若核之以同时期句容县的户口数,竟可达村均四百三十户,[70]超出一般估计的规模许多倍。因此其村数虽比明州略多,但性质相同。

扬州江都县的情况也与明州相类似。按元丰年间江都县共二十五乡,[71]明代《嘉靖惟扬志》录有此县宋代“鄙乡”的设置,共列出二十六乡,与元丰间小异。其中同轨等十四乡之下未载村落之名,其余北广等十二乡之下,各载有“村”,也极少(表9)。

此十二乡共二十八“村”,平均每乡不到三个“村”,少于句容县,与明州各县的情况差不多。由此可知,一乡之下仅著录寥寥数“村”的“明州类型”具有一定的普遍性。可以肯定,若非被后期制度演变所覆盖,这种情况应该会在文献中留下更多的痕迹。

那么,我们应该如何解释这种有违常规的历史信息呢?这就需要从五代后期延续而来的治安区——耆制的演变中去寻找答案了。

自唐前期确立乡、里与村、坊两套基层组织体系以后,及至后期,由于政治演变、人口增长等诸多因素的影响,基层组织也发生蜕变。有学者注意到了里的功能弱化,村正更多介入赋役征发等事务,以及时人“提到自己的出生地、葬地和籍贯,多数情况下习惯乡——村连称,与唐代前期多数称乡或者乡、里,形成鲜明对比”等现象,认为中唐以后乡村基层组织发生变化,基本方向就是“县—乡—里”结构让位于“县—乡—村”结构。[72]对于制度在基层实际操作层面而言,这样的归纳或许有一定的合理性,但是从制度设计层面看,帝制国家其实并未放弃联户与地域两种相对独立的组织架构。只是囿于唐末五代的政治实际,历任君主都无力、也无心全面整顿乡村基层组织混乱的状况。直至雄才大略的周世宗柴荣(954-959在位)主政,励精图治,始着力于此,这就是学者多所提及的显德五年(958)十月“团并乡村”之诏:

诸道州府,令团并乡村:大率以百户为一团,选三大户为耆长。凡民家之有奸盗者,三大户察之;民田之有耗登者,三大户均之。仍每及三载,即一如是。[73]

分析诏书,可知“团并乡村”的要点,在于强调三大户警缉地方治安与监督民户税产耗登方面的职责,并未涉及帝制国家基层管理组织最重要的一个功能:赋税征发。易言之,显德五年诏令实质上只是重申了唐初“在田野者为村,别置村正一人”的地域组织旧制。至于当时如何整饬原先以乡、里为框架的联户组织,以跟进社会演变的步伐,史文未见记载。

及至宋初,朝廷虽时颁敕令,整饬地方秩序,幅度有限。等到宋太祖开宝七年(974),才颁布新制,下决心结构性地调整乡村基层组织:“废(里?),乡分为管,置户长主纳赋。耆长主盗贼、词讼。”[74]如何准确解读这道敕令,一直是个难题。由于实际上乡制从未被废止,而且通过汇集各类存世的历史信息可知,关于管制推行的实况也基本可以得到证实,总之管与乡并非此设彼废的对立关系,因此笔者推断当时应系以乡区之下,以管取代里,成为负责基层赋役征发的新联户组织,地域性的治安组织(耆)则一仍其旧。[75]乡虽然已基本不具备基层行政管理功能,却演变成为了一种税率概算区划,以及低于县区一个层级的地域区划。[76]要之,当时乡村的基层管理架构,形成了乡∕管与乡∕耆两个基本平行的框架,前者属联户组织,主要负责征发赋役,后者为地域组织,主要负责基层治安。

进一步分析地域组织,显德五年之诏规定“大率以百户为一团”,因系重申唐初旧制,尤其在北方地区,考虑到唐末以来战争频仍对人口、经济各方面的严重影响,诏令是否与社会现状脱节,难以遽论。不过及至宋初,随着生产恢复,人户繁衍,村落也当有所扩增,一个耆——宋人多习称“耆分”——无论在人口规模还是地域范围看来都是比较可观的。

如前文所述,佐竹靖彦认为宋初以一管分设三耆,每个耆长管理一个村落,形成所谓的“乡管耆制”。后来柳田节子等学者也基本认同。实际上存世文献并无相关记载,佐竹氏也并未提出其史实依据,来支持一管三耆之说,看来他应该是从显德五年“大率以百户为一团”令文推断得出的。既以百户为一团,选三大户为耆长,则每一耆长各领一村,成一团三耆(村)之制。及至宋初,遂在此基础之上形成一管三耆之制。但是以三十余户为一治安区,较之唐初的规定,规模大为削减,乡村的职役负担不得不因此加重数倍,现实中恐怕是无法实施的。佐竹氏的这一推断,当出于对诏文的误读。事实上,三大户只不过是耆长的别一称呼,“三”并不一定具有数字上的意义。王曾瑜已清晰地梳理了这一概念。[77]

北宋前期,乡村基层组织最重要的首领为耆长与户长,时人常将这两者合称为“耆户长”,所以文献中户长与三大户(耆长)合称的记载也随之出现。其中典型的,当数嘉佑敕令“造簿,委令佐责户长、三大户録人户丁口、税产、物力为五等”的行文。[78]耆作为一种地域组织,设耆长负责地方治安,它的基点依据于乡村聚落,这就是自唐初以来围绕着“村”来设置村正的本义。自显德而下,耆长也就与村落紧密相联,被称为“村耆”。与此相应,也就有了“每村三大户”这样的表述习惯。例如皇佑四年(1052),广东路转运使王罕在梅州布置地方防御,抵御侬智高(1025-1055)进犯,“仍召每村三大户,与之帖,使人募壮丁二百”[79]。由此可知,所谓三大户,并非其中每一户(耆长)各领一村之意。熙宁年间,程颐(1033-1107)路过成都府,时任成都府路转运判官的韩宗道(1027-1097)与他讨论乡村地区减轻职役负责事项,以为“议减役,至三大户亦减一人”。程颐并不同意,说:“古者朝有三公,国有三老,‘三人占则从二人之言’,‘三人行则必得我师焉’。若止二大戸,则一人以为是,一人以为非,何从而决?三则从二人之言矣。虽然,近年诸县有使之分治者,亦失此意也。”[80]这里,他实际上指的是一乡之内的治安事项应该由三大户(耆长)合议,若仅两人,可能产生意见相左而无法决断的局面。若果真仅每三十余户即置一耆长,则一乡之内就远不止“三大户”了。

尽管史籍并未载明宋初每一乡区所设耆分的平均数量,梳理记载,可以大致归纳当时制度的几个基本特征。

其一、耆的设置应当是根据风土人情,因地制宜,不可能按某种标准生硬划分,因此各地乡之下所设耆的数量不等,耆分地域也是宽狭不一的。

存世文献中提到宋初一乡所设耆数的实例极少,笔者寓目所及,仅见抚州后世地方志在追述宋代史事时,提到了金溪县各乡的耆数:

归政乡,宋为耆五:慕善、修仁、归信、归仁、新兴

归德乡,宋八都,为耆四:从顺、苦竹、石廪、招携

顺德乡,宋八都,为里四:靖居、承义、感化、德义

顺政乡,宋六都,为耆二:化全、兴乐

延昌乡,宋八都,为耆二:东耆、西耆

白马、永和乡,为都八。宋白马、永和共一乡,为耆三。白马一耆,名太平;永和两耆,分上耆、下耆。[81]

是则宋代金溪各乡设耆最多者归政乡,共五耆;最少者顺政、延昌两乡,各两耆。顺德乡未设耆,“为里四”,估计当系乡俗,实与耆无异。平均而言,各乡三耆有余。

此外,也有一些志书提到,明代部分县域以耆代乡,来划分乡村地域,这种制度,实际正是宋制的延续。我们可以从中一窥耆分的数量。例如池州铜陵县,据载“唐五乡,至国朝析为二十二耆”[82]。按宋代铜陵县乡数承唐制不变,[83]是则每乡约设近四个半耆,各乡之间耆数多寡差异当然就不清楚了。

所以,再考虑到各乡规模大小的因素,宋初各地耆分无论在人户数量、还是地域规模,都必然是大小不等、难以划一的。典型的表述,可引庆历八年(1048)富弼(1004-1083)在知青州任上所撰《支散游民斛斗画一指挥》为例:

一、请本州才候牒到,立便酌量逐县耆分多少差官,每一官令专管十耆或五七耆。……

一、逐官如管十耆,即每日支两耆,逐耆并支五日口食,候五日支遍十耆,即却从头支散。所贵逐耆每日有官员躬亲支散。如管五、七耆者,即将耆分大者每日支散一耆,其耆分小者每日支散两耆,亦须每日一次支遍,逐次并支五日口食。仍预先于村庄明出晓示,及令本耆壮丁四散告报流民,指定支散日分去处,分明开说甚字号大小耆分,仍仰差去官员须是及早亲自先到闗支斛斗去处,等候流民到来,逐旋支散……[84]

正是因为考虑到耆分大小规模不等,所以富弼规定负责俵散赈济粮斛的官员,如管五、七耆者,耆分大者每日支散一耆,耆分小者每日支散两耆。而且看来一县之内,耆分是统一编有序号的,所以李元弼《作邑自箴》所列“状式”,规定投状人在本人姓名、居住村落、耆长某人等信息外,还得写明“耆分第几”[85]。

作为乡村治安区的耆分之役,当然也会给民众带来相当的职役负担,因此宋廷偶有调整耆分之举。例如范仲淹(989-1052)在其著名的《答手诏条陈十事》中,就曾提出:“其乡村耆保地里近者,亦令并合。能并一耆保管,亦减役十余户。但少徭役,人自耕作,可期富庶。”第二年他在主持庆历革新时期,遂将这个建议付诸实施了。[86]

其二、耆的管理以村落为立足点,一耆所辖村落不少,但当有主村与属村之别。

前文已有所述,耆作为一种负责乡村治安的地域组织,其功能要求与联户组织有别,不能依据居变不常的人户的数量,而必须重视辖下人户的可控性与稳定性——或曰属地性——来掌控他们,这当然就是乡村的聚落体系了。前引李元弼《劝谕民席榜》所示“状式”,规定乡民投状必须于状纸中写明以下信息:

某乡某村,耆长某人,耆分第几,人户姓某,见住处至县衙几里……

通过第几耆分的耆长某人,来掌控居住于距县衙几里某乡某村的某位乡民,正是耆分组织这种属地性的生动体现。

“耆乃系由村构成的地方区划”[87],前人已有论述,下文略作补充。

唐初于乡、里之外依据聚落来设置村正,本意如此。自显德而下,就是村落与耆分的组织架构了,因此称为“村耆”。也因此,宋人常以“耆界”泛指乡村,以与城郭相对。[88]官府处置乡村治安管理,强调耆与村的这种紧密联系。太祖建隆三年(962)十二月十六日,宋廷颁布捕贼条诏,其中征引“先行敕命”,提到:“乡村内争斗不至死伤,及遗漏火烛无指执去处,并仰耆长在村检校定夺,不在经官申理,其县、镇不得差人团保。”[89]即乡村人户争斗未至死伤等治安细务,可由耆长直接“在村检校定夺”,不必经官申理,以达到少讼息讼的目的。正如后来王回(1048-1101)在一则判辞中所提到的,“斗不至伤,敕许在村了夺,耆长则可”[90]。又宋真宗时,河东地区常有边民被盗贼侵扰,但被“本村耆保抑而不言”。天禧二年(1018)四月十四日,宋廷诏令河东转运司,“自今寇盗攻刼居民,令村保即时申官收捕,敢隐而不言,于系人悉寘于罪”[91],这里的村保当即指村耆,要求村耆切实负担起地方治安的职责。

为了防止耆长等人窃权扰民,有时官府不得不明确界定他们的职责范围,如李元弼《榜耆壮》所规定的“耆长只得管干鬪打贼盗烟火桥道等公事”。不过从其下文所列可知,实际上,凡与治安相关的一应事务,都属耆长的职责,如:

一承受人户执去判状给与凭由

一当切修治道路桥梁及去除积水不得阻滞人马往来

一临近道路坑壍勒地主填迭不管损陷人马

一近路井口勒令用砖石砌甃窄小不可下人土并用砖石砌甃不得者止用麄大枋木作井口架于其上并各以栏干遮护

一道路有疾病无养之人立便抬舁责付就近客店店户医人如法看承用药治疗具病状当日申县候较损日将领赴县出头其店户医人当议支与钱物

一埋堠粉壁及牓示常切照管不得稍有损坏

一空窑常湏填塞墓林有丛密者告报墓行剥令稍疏恐藏贼盗

一年少无残疾男子或在乡村求乞者转押出县界

一称县中官员亲识于乡村起动人户寺观仰速来报覆以凭依法施行

一田野间或有蝗虫之类损坏苗稼仰画时申县仍一面呼集保众打扑

一受县帖勾人凡两名巳上湏约定日时同共出头即不得先后勾追于所在关留有妨晨业

一取责人户文状湏是呼集邻保对众供写或不能书字令代写人对众读示令亲押花字勒代写人并邻保系书照证

……[92]

以上要求耆长“在村”负责处理的种种治安事项,只是李元弼以其从宦经验所归纳的内容,并非完全出于政府令文。不过令文多见与之相印证者。如熙宁元年(1068)正月九日,朝廷有诏:“诸州军每年春首,令诸县告示村耆,徧行检视,应有暴露骸骨无主收认者,并赐官钱埋瘗,仍给酒馔酹祭。”[93]可为一例。

尽管由于人户多寡、村落疏密各不相同,一个耆分可能包括的人户与村落数都难以估计,不过可以肯定的是,尤其在东南村落相对稠密地区,一个耆分所辖村落数量不少。

耆分所辖村落既多,一般情况下,同一耆分的村落间往往会形成一种主从关系。或者从另一侧面观察,耆分的划定,不得不考虑乡村聚落间的网络关系,亦即往往以一个集村统辖一组散村的形式来构成。我们可以视这个集村为耆分之核心,或曰“主村”。所以从县衙的立场出发,需要将耆分按“字号”编排序列,如同后来序号编排的保甲组织,以便管理。只是由于历史信息不存,我们已经看不到冠以序号的耆名了。从乡民习俗与生活需要出发,看来就多以主村之地名称之了。前引金溪县各个耆分名称,大多还是重文意之“佳名”,而铜陵县各个耆名,如石洞耆、大栏耆、朱村耆、陶村耆、钟鸣耆、鳯凰耆等等,就完全地名化了。

李元弼《作邑自箴》卷三《处事》一目,将耆分的这种构建框架叙述得比较清晰:

逐耆长所管乡分,图子阔狭地里,村分四至,开说某村有某寺观、庙宇、古迹、亭馆、酒坊、河渡、廵铺、屋舍、客店等若干,及耆长、壮丁居止,各要至县的确地里,委无漏落,诣实结罪状,连申置簿抄上。内寺观、庙宇、亭馆倒塌,酒坊、客店开闭,仰即时申举,以凭于簿内批凿。寺庙等依旧兴修,坊店复有人开赁,亦仰申报。

他首先要求耆长将其所管辖的地域“图子阔狭地里,村分四至”,也就是标明耆分的地域范围,注出耆长、壮丁居止村落;接着要求开说“某村”所有之寺观、庙宇、古迹、亭馆、酒坊、河渡、廵铺、屋舍、客店等等,也就是须列明辖下各村宗教、经营、治安等场所内容,以及随时申报它们倒塌、开闭、兴修、开赁等情况,以便查对。这样,一耆之地域与事务之要点也就清晰了。

耆分之下主村与属村的这种从属关系,应该会影响到地名习俗,可惜存世文献中反映有限。北宋崇宁元年(1102),《段蠲等造石香炉题记》有如下行文:“真定府行唐县合河村使南㽵造香炉维郍等 叚蠲,妻郭氏,男叚受、叚立,孙叚希,阖家眷属二十三口……崇□元年壬午春季月初二日记。”[94]按“㽵”为庄之俗字,看来合河村与使南庄之间,就应该是主村与属村的关系。

其三,耆分辖地宽阔,耆长在当地有较高地位。

正因为宋初一乡之下平均仅设二三个耆分,多者也不过四五个,数量相当有限,一耆之中村落不少,所以在宋人的观感中,耆分的地域范围是颇为宽阔的。朱熹(1130-1200)有一个相当形象的比喻。有一次他与学生讨论古代各等封国地域大小,认为陈傅良(1137-1203)“说封疆方五百里,只是周围五百里,径只百二十五里,四百里者径百里,三百里者径七十五里,一百里者只五十里”,其论有误。因为“若是诸男之地方百里时,以此法推之,则止二十五里,如此却只是一个耆长”。所以他认为陈傅良“谩人”[95]。实际上,即便按朱熹所认为“谩人”的直径“止二十五里”的规模来看,其地域范围也是相当辽阔的。朱熹将此规模与其自身时代的制度相比较,认为若如陈傅良的理解,男爵“却只是一个耆长”,可见在他的感观中,一个耆分的地域是具有相当规模的。

两宋时期,新设县邑,惯例多从邻县分割一个或数个乡区而成,有时则以地域化的里为单位来割移。[96]史籍中也偶见有据耆分来设新县的,如南宋绍兴八年(1138)三月十八日,江西安抚司及漕、宪、仓各监司上言,“建昌军南丰县天授乡揭坊耆并南城县黎滩市,乞各添置一县”。朝廷后来对其中揭坊耆的处置意见是“诏揭坊耆以广昌县为额……”[97]。看来在南宋初年的南丰县,乡之下的地域划分仍以耆分为主,不像多数地区已经慢慢转向地域化的里了。但宋人得以据揭坊一耆之地分设广昌县,其地域之宽阔也就可以想象了。仅管这个例子也许有点例外,但还是颇具指示意义的。

耆长所统治安区域既阔,辖下不少村落,甚至被朱熹比喻为古之男爵,在乡村社会自然拥有特殊地位,所以宋廷目之为形势户,[98]据法“耆长于第一第二等户轮充”[99]。而且即便在行差役法时期,官户也不能免除耆长之役,如苏辙所称“今世三大户之役,自公卿以下无得免者”[100]。这当然是因为官府有赖于“公卿以下”等官户豪强之家的影响力,来维系地方秩序。因此在乡村社会,耆长显然是一个颇受尊崇的身份。在各地存世两宋时期造像记所见供养人等落款中,就偶尔见有明确标出耆长身份的。如景佑四年(1037)青州益都县《张仪等造石香炉记》,其下众施主题名落款,有“耆长王振母刘氏”[101]。可见在时人看来,耆长显然是一个值得标榜的身份,所以特意在造像落款中为之标出。南宋朱熹在与学生廖德明(子晦)的一通信函中,曾提到有一位吴伯起,在县令任上,被监司对移它邑当主簿,却不肯行,百方求免,最后“竟至愤郁成疾而死”。朱熹认为不必如此放不下身段:“若对移作指使,卽逐日执杖子去知府㕔前唱喏,若对移做押録,卽逐日抱文案去知县案前呈覆。更做耆长、壮丁亦不妨,与它去做,况主簿乎?”[102]虽有“更做……亦不妨”的语气辞,但在朱熹的心目中,耆长之属毕竟是可以拿来与主簿等县官相比拟的身份。

4、结语

讨论至此,归纳前述耆分各方面的特征,尤其是在辽阔乡区之下大致分设三四个耆分的现象,这就使我们可以比较有把握地推断,由某些地方志书著录的、一乡之下的寥寥数“村”,应该就是各个耆分的主村。易言之,前引《四明志》等南宋地方志所载之各个“村”,其所反映的,其实就是从北宋延续下来的、由主村所代表的耆分。唯有像“耆分”“村耆”那样有着一般性的制度背景、而且经过长期的演变已经成为了某一地区公认的地域标识,才有可能藉由主村的名义,进入地方志书的记录体系。或者反过来讲,唯有依据如此的分析,某些地方志书关于“村”的不合常理的记载,才有可能得到符合常理的解释。

当然,宋元地方志著录村落的著录,并非一乡之下仅见寥寥数“村”的“明州类型”这样一种书写模式,关于如何认识其它类型的书写模式,我们就应该到耆分历史的进一步演变中去寻找答案了。

中国乡村发现网转自:《文史》2019年第一辑

(扫一扫,更多精彩内容!)