——基于广西产业扶贫的案例研究

摘要:产业扶贫作为我国扶贫开发工作的重要战略,其发挥的积极意义和正面功能获得了广泛的认可。但不可否认的是,产业扶贫的实施过程中却出现了扶贫“产业化”的现象。所谓的扶贫“产业化”意味着产业扶贫的资金、资源和项目变成了扶贫工作参与主体谋取个体或部分利益的资源和资产,且具有利益一致性的主体之间还形成了俘获产业扶贫资源的配合关系。产业扶贫中扶贫“产业化”的出现源于扶贫工作中核心主体基于现实自身利益的考量,同时还与扶贫工作面临的结构性困境有关。扶贫工作必须积极应对扶贫“产业化”现象的出现,以扭转其对扶贫工作带来的不利局面和后果。

关键词:产业扶贫;扶贫产业化;资源配置;行动逻辑

自2001年,产业扶贫被作为开发式扶贫重要构成内容被提出之后,其已经成为我国扶贫领域非常重要且较为有效的一种扶贫工作方式。不少研究对产业扶贫的现实功能及其对扶贫的积极影响进行了分析和讨论[1-5],也对产业扶贫的模式进行了总结归纳[6-9],通过这些考察和探讨,我们确实能够发现产业扶贫在推动扶贫工作方面发挥的积极作用,也能够看到龙头企业等组织在产业扶贫中的重要角色[10-12]。不过,不可避免的是,在产业扶贫的大量实践当中,产业扶贫也出现多方面的目标偏离与实施过程扭曲[13],其中最为突出的问题就是与产业扶贫相关的几方主体将扶贫资源、资金和项目视为实现小团体或是个体利益的私人资源,且在这个过程当中,产业扶贫中相对强势的地方政府、农业龙头企业和大户等结成了分割扶贫资源的利益联合体,最终导致产业扶贫项目、资源和资金异化为相关主体攫取部门和个体利益的重要“产业”。已有的研究针对这些内容进行的讨论和分析相对较少,而本文则是有针对性开展了相应的调查研究。本文所使用的资料来源于对2011年到2013年广西产业扶贫示范项目工程所开展的问卷调查和实地访谈。

一、产业扶贫的地方实践——广西的介绍

为进一步提升贫困地区产业造血能力,引领贫困群众加快脱贫增收步伐,广西省委和省政府做出决定即“十二五”期间重点推进广西“十百千”产业化扶贫示范工程建设,这是广西在脱贫攻坚新阶段提出的产业扶贫重要举措。从2011 年启动实施到2013年,该工程已在40 个项目县扶持了40片产业扶贫基地,培育壮大了一批龙头企业,贫困户的收入也获得了增长。广西产业扶贫工程所取得的成绩是值得肯定的,但是其实践过程中呈现的问题也是不容忽视的,只有解决了实践层面遭遇的问题,产业扶贫才能获得更大的成效,扶贫开发才能更加规范和科学。

广西贫困人口的覆盖面较广,而产业扶贫资金却相对紧缺,一般扶贫产业比较分散,贫困村产业基础薄弱,发展扶贫产业面临多重难题。具体来看,其表现在以下几个方面:在资金上,产业扶贫分散扶持贫困户,每户扶持的最高限额是3500元,扶持力度较小,加上许多地方在有限的扶贫资金约束下,设置产业扶贫项目过多,覆盖过广,单个项目获得的资金投入相对有限,对项目所在村投入低,实际效果形同“撒胡椒面”。在政策上,由于村里部分群众不是贫困户,无法享受政策资金扶持,发展扶贫产业的群众基础出现了分化,甚至还面临着来自部分群众的阻碍。在产业规模上,许多产业扶贫项目无法形成连片开发和整屯整村参与,难以形成规模和市场。在组织体系上,龙头企业、合作社、能人等的带动作用还没发挥出来,农民组织化的程度还不高,许多在村屯实施的项目缺乏对农户的有力组织和引导,甚至还出现了龙头企业和专业大户与贫困户争利的情况。

2011年,“十百千”示范工程共投入财政专项扶贫资金5000万元,16个项目平均能获得312.5万元的扶持;2012年共投入财政专项扶贫资金7100万元,25个项目平均能获得284 万元的扶持;2013年共投入财政专项扶贫资金12000万元,40个项目平均能获得300万元的扶持。应该说,广西在2011年到2013年针对产业扶贫项目的投资力度是比较大的,这些项目也实现了对广西范围内主要贫困县的覆盖。自2011 年启动实施以来,“十百千”产业化扶贫示范工程,已扶持了40个项目。其中,2011年扶持了马山、忻城、上思等县的16个项目;2012年扶持了隆安、金秀、恭城等县的9 个项目;2013年扶持了凤山、上林、靖西等县的15个项目。截至2014年5月底,已完成各年度项目的县有29个,2012—2013年度项目尚在实施中的县有11 个。

二、产业扶贫资源的配置——基于制度和实践的分析

因为产业扶贫项目扶持资金的有限性,所以广西采用了竞争招标式的方法来进行项目立项。在每年的年初都会有省级扶贫主管部门制定并印发产业扶贫示范工程项目申报指南,县(市)级扶贫部门将该文件传达到各乡镇,再由各乡镇传达给贫困村。县级扶贫部门对各村、各乡镇申报的产业扶贫项目进行筛选,通过筛选的产业扶贫项目将会被转送至广西壮族自治区扶贫办,最终省级扶贫部门会通知初步入围的项目所在县扶贫办参与项目的竞争和答辩,以最终确定省级产业扶贫示范项目。

1、产业扶贫项目申报的制度分析

示范项目的申报和竞争过程中,有五条重要的地方标准,我们重点分析其中的第二条、第三条和第五条标准:

第二条:项目限于种植业(含低改)和养殖业,每县只能申报1个项目,申报项目必须有龙头企业或其它经济组织(以下简称企业)带动。申请连续扶持的期限为:种植业3~5年,养殖业2~3年。

第三条:项目必须有科学、合理的项目规划,项目区域以贫困村为主。其中,国家扶贫开发重点县项目覆盖的贫困村占项目区域内行政村的60%(含60%)以上,自治区扶贫开发重点县项目覆盖的贫困村占项目区域内行政村的40%(含40%)以上。覆盖扶贫对象1000户以上,属于种植业项目的要求面积相对集中连片在1000亩以上。

第五条:参加项目竞选的县必须出具县人民政府县级财政配套资金和县直部门整合投入资金承诺书。承诺的县直部门整合资金必须达到项目所申请中央、自治区财政专项扶贫资金的30%以上。县级财政配套资金用于项目工作经费必须达到项目所申请中央、自治区财政专项扶贫资金的3%。

在以上内容中,我们可以清楚地看到,广西针对产业扶贫示范工程申报和竞争所制定的明确标准,对这些制度性文本的分析,可以让我们得出三点认识:

第一,在政府的产业扶贫工程设想中,龙头企业或是其他经济组织扮演着十分重要的角色,因此才有了制定层面提出的“申报项目必须有龙头企业或其他经济组织”的规定。这样的一种规定为产业扶贫背景下的龙头企业赋予了特殊的地位且提出道义责任。而正是这种对龙头企业的重视也引发了扶贫“产业化”的困境。扶贫工作对于龙头企业赋予的责任,只能是一种道义层面的引导和倡议,一旦龙头企业获得扶贫资金后不履行自己带领贫困人口脱贫致富的责任,地方政府很难追究企业的责任。

第二,产业扶贫项目限定在种植业和养殖业范畴内,且对产业扶贫的空间覆盖规模做出了明确的规定,即国家级贫困县要覆盖项目行政区域内60%以上的行政村,而省级贫困村需要覆盖40%以上的贫困村。这样的规定看似合理,实际上则充满内在矛盾。首先,贫困户在村庄内的分布具有分散性的特征,而贫困村在一定行政区域内的分布也具有分散性,因此要实现种植业连片规模1000亩以上并不容易。为了实现连片,在产业扶贫过程中就必然会出现中等收入农户、富裕户也被允许参与到扶贫项目中来的情况。而大量中等收入农户和富裕农户的加入会让针对贫困户设定的户均3500元的扶贫资源难以落实,因为享受产业扶贫政策的农户数量大大增加了。这样的情况在客观上导致贫困户被排斥在了产业扶贫项目外。任何产业扶贫项目都需要一定的经济基础,而所获产业扶贫资金的减少则让参与项目的贫困农户显著减少。

第三,制度规定,参与产业扶贫示范项目申请的县必须提供扶贫项目县级财政配套资金以及县直部门项目整合资金投入的承诺书,且明确要求县直部门整合的资金投入必须达到申请中央、省级财政扶贫资金的30%以上。从调动地方政府扶贫工作积极性和责任的角度看,这样的规定并没有什么不当[14]。但是考虑到贫困县财政的实际情况,这样的规定就显得不够合理了。申请项目的多数贫困县并没有什么财政收入,财政资金多来源于中央和省级财政的转移支付,因此很多贫困县难以提供扶贫项目所要求的配套资金。因此,在实践中,我们看到,即使县里出具了相关的承诺书,但在项目实施时,这笔配套资金通常难以到位。要求县直部门进行资金整合以投入产业扶贫项目,有利于解决扶贫资金分散和扶贫资源多头管理的困境,但以部门化权力为核心的县级职能部门并不愿意出让自己对管辖领域内项目资源的控制权,且很多的项目资源分配与安排要听从上级职能部门的意见。因此,要求县级直属部门整合30%的资金来投入产业扶贫项目,同样是捉襟见肘。

2、基于实践的产业扶贫项目配置

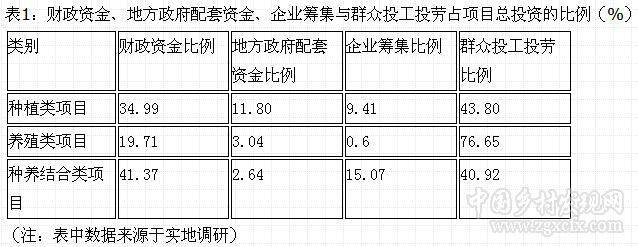

根据我们的统计和分析,2011—2013年,广西“十百千”产业化扶贫示范工程扶持的40个项目中,种植类项目有33个,养殖类项目有5个,种养结合(桑蚕)项目有2个。种植类项目共投入资金42480.36万元,其中已使用财政扶贫资金14864.28万元(计划下达19420万元),占总投资的34.99%;地方配套资金5012.90万元,占总投资的11.80%;企业自筹资金3995.40万元,占总投资的9.41%;群众投工投劳折算资金18607.78万元,占总投资的43.80%。养殖类项目共投入资金13451.63万元,其中已使用财政扶贫资金2643.96万元(计划下达3720万元),占总投资的19.71%;地方配套资金408.31万元,占总投资的3.04%;企业自筹资金80万元,占总投资的0.6%;群众投工投劳折算资金10283.36万元,占总投资的76.65%。种养结合类项目共投入资金2837.25 万元,其中已使用财政扶贫资金1173.75万元(计划下达1220万元),占总投资的41.37%;地方配套资金75万元,占总投资的2.64%;企业自筹资金427.50万元,占总投资的15.07%;群众投工投劳折算资金1161万元,占总投资的40.92%。在下面,我们可以做一个有趣的比较,具体内容如下表1:

如上表所示,在三类的产业扶贫项目中,群众投工投劳折算资金占产业扶贫项目总投资的比例是最高的,但是这种投资主要是以劳动的形式体现的,在对群众投工投劳的折算中,该部分的投入往往被高估,其计算逻辑是,项目总投资减去财政资金、地方政府配套和企业配套,剩下的就是群众投入了。这样的计算并不科学,但在实践中却非常普遍。即使不采用这样的计算方式,群众的工价也会被高估,其目的都是为了显现出地方政府有能力做好产业扶贫示范项目。上表中需要我们注意的第二个内容是,在三类产业扶贫项目中,财政资金占项目总投资的比例都远高于地方政府财政配套资金。这意味着,我们在上文中提及的要求地方政府提供项目配套资金和整合资金投入的要求并没有完全实现,这也在客观上展现了地方财政的窘迫,当然也可能意味着地方政府的主要领导并不十分重视扶贫工作。表1中需要我们注意的第三点内容是,三类项目中企业筹集的比例与地方政府财政配套资金的比例差距不大,在种养结合类项目中,企业筹集比例远高于地方政府配套资金的比例。这意味着依托龙头企业带动的产业扶贫项目模式也需要参与企业一定比例的投入,这有利于企业充分挖掘财政扶贫资金的使用效率,也形成对企业的内在激励。但是相对的,令人担忧的是,企业对扶贫项目的投入会导致其更加看重项目的控制权和收益权,这样就会导致贫困户难以从产业扶贫项目中受益。而在实践当中,也确实出现了这样的情况。

三、产业扶贫中扶贫“产业化”的呈现

1、产业扶贫中扶贫“产业化”的案例

在我们的调研发现了多个关于扶贫产业化的案例,接下来,我们就重点展示一些典型的案例,通过这些案例我们会发现产业扶贫中扶贫“产业化”的多种表现。

案例1

在一个乡镇调查产业扶贫项目的时候,村干部给我们展示了一份承诺书,这份承诺书的内容是:“xx村承诺,在产业扶贫资金下拨到位之后,同意乡镇政府扣留5万元的项目资金用于扶贫工作经费和争取产业扶贫项目前期投入的补偿。此举措属于是自愿行动,与乡镇无关。……”

案例2

在我们对某龙头企业进行访谈的过程中,该企业的负责人向我们抱怨道:“我们带领农民脱贫致富,政府还给我们增加负担,这个事情想想就不舒服。省上的产业扶贫项目不是要求地方政府出配套资金吗,县里说没有钱,出不了这个,就让我们企业帮忙出这个钱。我们资金周转也紧张啊,但是地方政府说了让帮忙的话了,要是不办这个事情,以后可能还会带来麻烦。不过,想想对我们也有一定的好处,如果我们替政府出了这个钱,那么政府就不可能不给我们项目。有项目了,我们出的钱,还是能赚回来的。不过,头疼的就是短时间内筹集较多的资金并不容易,很多时候我们也需要借,因此还是有负担。”

案例3

调研中,一个产业扶贫项目村的村民对我们多有抱怨,当我们问及原因时,他们主要提出了两点,第一,产业扶贫项目的确定都是政府相关部门根据本县对各贫困村发展的规划和项目的扶贫效益选择的,而决策过程中农民是没有什么发言权的。因为农民无法参与项目的选择决策,因而他们对项目就存在一定的排斥。访谈中发现,参加过产业扶贫项目的村民反映“村民在发展项目中的发言权不够,村民知道种什么,但由不得自己决定”,“应该多给农民一些自主权”等说法。事实上,产业扶贫项目在执行过程中仍然存在政府部门决策的倾向,尽管在项目的选择的过程中征求过部分农户的意见,并不意味着采纳村民的意见,项目内容和农户需求难对接的问题依然突出。第二,在我们在该村的调研中,村民还对一点普遍不满,那就是,作为贫困村民对扶贫项目信息的获得非常匮乏且滞后。对村民来说,他们对于贫困信息的获得主要来自村干部的传递,但是在现实中,村干部首先选择跟自己关系好的,有亲戚关系的村民进行项目信息的传达,这导致贫困群体无法及时获知项目信息,也就很容易被排斥在扶贫项目受益对象外。

案例4

在调查中,我们发现:企业、专业大户以贫困户名义,钻政策漏洞,套用扶贫资金的情况并非稀有。在项目开展的过程中,由于“企业+农户”、“大户+农户”的相关规定,政府将每位农户的扶持资金依托企业或大户的形式发放,即农户以扶持资金入股企业或是大户,参与项目受益,农户每年可以从公司或大户获得股息和分红。然而,理想的资金发放模式给企业、大户提供了政策漏洞,他们以全体贫困户的名义套用资金,实际资金并未发放到贫困户手上,贫困户对扶持资金的使用和去向一无所知,也未获得资金入股的分红。在马山县,有一个大户私自吞占了贫困户的扶持资金,发展百香果产业,被扶持农户对项目完全不了解;该县里一个农业龙头公司以帮扶贫困户的名义在2013年获得扶持资金200万元,近三年来共获得扶持资金350万,这些资金用于发展了本公司的3000亩的百香果基地,而政府给每户的3000元产业扶贫资金,农户完全不知,这些钱都进了公司的账户。公司承诺给土地流转农户每亩每年1000元租金实际来自政府财政的扶持。流转土地农户到基地打工,但工钱却被该公司长期拖欠。贫困户失去了土地,没有得到产业扶贫资金和项目分红,出卖了劳力却得不到工资,这使得贫困户的处境更加艰难。

案例5

以龙头企业带动农户发展的产业扶贫模式,农户都依赖与公司签订的合同来保障自己的利益,以防止在产品收获时出现意外和损失。不过,在产业扶贫当中,很多农业企业是通过政府的介绍和引进而参与到产业扶贫项目当中的,他们往往与地方政府签订有相关合同,但与农户并不一定签订合同。即使农户与企业签订了合同,公司也会出现收回合同,拒不履约的情况。在调查中我们就发现了这样的案例:兴盛茂公司参与兴县黄金桔种植的产业扶贫项目,按县政府的要求,该公司需要与农户签订种苗销售和产品收购合同。合同是签了,但是合同条款内容却是在没有与农户协商的情况下被的,该公司与农户签订合同后,又编造了理由将农户手中的合同全部收回了,而农户虽签订了合同,却对合同约定的内容全然不知。据合同约定,企业负责保价收购农户的黄金桔,然而调查发现公司对农户并未承诺收购其产品。企业未履行合同约定,造成农户对黄金桔生产和销售十分忧虑。

在案例1中,产业扶贫的资金变成了地方政府获得财政收入甚至是灰色收入的“产业”;在案例2中,产业扶贫项目及其资源变成了农业龙头企业赚钱的“产业”,也变成了地方政府和企业实现利益联合的“产业”;在案例3中,产业扶贫变成了地方政府显示权力和政绩的“产业”,产业扶贫同时还变成了村干部拉拢关系和实践亲情回馈的“产业”;在案例4中,产业扶贫资金变成了企业和大户套取和骗取公共资金与资源以满足私欲的“产业”,在满足了私欲的同时却深深地伤害了贫困农户;在案例5中,产业扶贫资源变成了项目参与农户的忧虑“产业”,更变成了农业企业摆脱其社会责任与公共伦理的“产业”。当然,这也与企业经营的风险相关。[15]这些企业获得了公共资源的支持却不履行公共责任,这是产业扶贫出现产业化的集中表现。

2、产业扶贫呈现“产业化”的一般性总结

在本文的研究中,所谓的扶贫产业化,是指在产业扶贫当中,与扶贫项目密切相关的地方政府、农业企业或大户、村干部等几方主体,将产业扶贫资源视为是满足个体或是小团体利益的产业资源或是利益,且在此过程中还出现了不同主体之间的利益合谋,从而造成了产业扶贫资源在配置、使用和效率等方面的更多扭曲和异化。如果对产业扶贫中的扶贫产业化进行一般性总结的话,其主要有几个方面的表现:

第一,地方政府会从追求政绩的角度出发,在产业扶贫项目上片面追求规模和速度,产业扶贫变成了领导干部对政治资本的积累。这种政绩观与产业扶贫的长期性是充满矛盾的。[16]第二,产业扶贫的条件不成熟,创造条件也要实现。比如即使地方不具备相应的财政配套能力,也要通过借用农业企业资金获得项目实施权,而本质却导致了产业扶贫项目的寻租以及对企业利益的“特殊照顾”。第三,企业会将产业扶贫资金和资源视为“天上掉的馅饼”,在追求利益最大化的目标驱使下,他们会想尽各种办法与地方政府搞好关系,从而获得产业扶贫的项目资金。尽管这类资金带有扶贫的要求,但他们却能够通过形式化的工作来应付检查和监督。因此,龙头企业或是大户对获得产业扶贫项目有内在动力,一旦公共资源被他们获取,扶贫资源就可能转变为私有资源。第四,产业扶贫项目的落实离不开村干部,因此在产业扶贫的“最后一公里”中,扶贫资源往往会变成村干部拉拢村民、团结反对力量和巩固朋友和亲戚关系的“产业”,作为边缘和弱势群体的贫困村民往往难以获得产业扶贫资源的支持。

四、产业扶贫出现扶贫“产业化”的逻辑阐释

产业扶贫领域出现的扶贫“产业化”现象跟产业扶贫实践中不同主体的行动逻辑有密切关联,且不同主体行动逻辑之间还会形成默契的配合或者是利益的联盟。因此从根本上看,现有的产业扶贫实践无法改变与产业扶贫相关主体的行动结构从而导致了扶贫“产业化”的出现,也就是说产业扶贫中扶贫“产业化”的出现带有很强的结构性特征。下面我们将从地方政府、龙头企业、村干部和扶贫对象等四方主体在产业扶贫中的行动逻辑展开具体分析,以剖析扶贫产业化的生成机制。

1、产业扶贫中的地方政府

尽管在很长时期内,扶贫工作在政府工作中占有相对重要的位置,但实际上扶贫工作从来都不是中心工作。对于地方政府而言,当前的中心工作是经济建设、招商引资和综治维稳。是否成为中心工作决定了政府投入工作精力的多少,也意味着工作成效的显著与否。就是在政府部门内部还存在对产业扶贫项目部门化和层级化的差异认知。[17]而从官员个体的角度看,工作的目的是要能够为自己的前途积累政治资本,因此追求产业扶贫领域的高速度和大规模就成为了现实选择。当然,这种对速度和规模的追求也与上级扶贫部门对产业扶贫项目的要求有关,项目立项慢、任务重和高标准等特征都是政府行动出现偏差的重要原因。为了更快地完成任务,引入农业龙头企业开展产业扶贫项目便成捷径,因为这些企业往往具有一定规模的产业基地,其具有经营、营销和技术等方面的优势。但地方政府的这些考虑并不一定能够转化为企业的实际行动。

2、产业扶贫中的龙头企业

在调研中,不少龙头企业认为,能将自己作为产业扶贫的重要主体,他们是既兴奋又担忧的,兴奋的是,通过参与地方政府主导的产业扶贫项目,其能够获得更多的来自政府部门的社会资本,同时也能够获得相关的扶持政策和资金;但他们也担心带动贫困户发展的要求会拖累企业经营,会让企业的生产与销售活动面临更多的风险。对于企业而言,他们追求的首要目标是经营利益的最大化,因此从客观的角度看,他们并不愿意参与产业扶贫,因为这要求其投入很多的精力、人力甚至是财力。但本质上企业或大户与贫困人口存在显著的利益分歧。[18]因此,为了调动龙头企业参与产业扶贫项目的积极性,广西在产业扶贫的项目实施中明确了龙头企业的重要地位,且要求很多扶贫资源和资金要依托龙头企业或是大户来发放,甚至是将原本应该配置到各家各户的扶贫资源以入股的方式交给企业进行经营。这样的一种规定给了企业俘获产业扶贫利益的空间和可能。此外,在要求地方政府提供产业扶贫配套资金而地方政府财力不足的情况下,地方政府会从龙头企业拆借资金,或是建议企业垫付本应由地方政府提供的资金,这样就导致出现了地方政府与龙头企业之间的利益交换。政府无法偿还企业垫付或是出借资金的情况下,企业就会想方设法从地方政府下达的产业扶贫资金中谋求利益。由此,我们也就会看到,产业扶贫当中出现了以龙头企业为主体的扶贫“产业化”现象。

3、产业扶贫中的村干部

在产业扶贫当中,村干部并没有什么大的权力,但在涉及到产业扶贫对象和扶贫资源的分配时,其却能够获得一定的自有裁量权。首先,产业扶贫项目的确立是离不开村干部的,如果没有村干部“东奔西跑”地找项目,产业扶贫项目不一定能被这个村庄获得,这是产业扶贫项目有限性所决定的,正如村干部给我们说的那样,“现在的项目,全靠跑,你要光等着,什么项目也拿不上。”村干部跑项目的过程会给贫困农户形成一种印象,即产业扶贫项目的获得离不开村干部的努力工作,因此他们对村干部分配扶贫资源和确定扶贫对象过程中出现的一些不公现象有一定程度的容忍,甚至是默许。[19]其次,村干部争取扶贫项目是巩固自身权力和权威的重要途径,这样的一种行动会获得村民更多的支持。如今,村民对村干部的评价标准已经发生了变化,能为村庄争取项目的村干部才是他们眼中的“好干部”。第三,产业扶贫项目一旦确定某村为项目实施村之后,村干部首先要考虑的是如何让项目落地,而并非是如何让贫困人口收益。因为扶贫项目确立后,留给村干部的时间很有限,他要做村民动员、土地流转和项目对接等多方面的工作,而做好项目实施的准备工作是首要考虑。为了让足够多的村民参与项目建设,村干部会选择自己的亲戚、朋友来做项目示范,因为贫困农户对类似的产业项目多有的顾虑,同时贫困人口在项目投入方面的能力也更加薄弱。最后,产业扶贫的实施过程是与乡村治理紧密关联的,因此在一定程度上扶贫资源也会转化为村干部开展乡村治理的资源。例如,村干部会考虑给村庄中的上访户、钉子户和有号召力的大户分配产业扶贫资源,从而减少项目实施的阻力,同时也为了赢得这部分村民日后对村干部工作的配合与支持。[20]因此,在产业扶贫实践中,村干部对产业扶贫的扶贫产业化也有重要影响。

4、产业扶贫中的扶贫对象

产业扶贫对象是扶贫工作相关主体当中最为弱势的一方,但产业扶贫中扶贫“产业化”的出现与其在扶贫工作中扮演的角色是不可分离的。正如,我们在上文中谈及的那样,扶贫对象对产业扶贫项目内容的确定是没有发言权的,甚至在产业扶贫项目确立后,其能够获知的有关扶贫项目的信息也比较少。[21]这一方面与扶贫工作的制度设计有关,另一方面也与扶贫对象缺乏积极性和主体性有关,正是扶贫对象对扶贫项目表现出的冷漠才给产业扶贫资源的“产业化”提供了基础。在与龙头企业合作的过程中,贫困人口缺乏自我保护意识,这让产业扶贫中的龙头企业钻了政策的空子并侵害了农户权益。对村干部扶贫资源分配和扶贫对象筛选过程中不公行为的容忍甚至理解使得村干部在扶贫过程中为自己和亲友俘获特殊利益的行动更加普遍,村民不得罪人和不惹事的行动逻辑也让扶贫资源产业化的现象不断蔓延。[22]当然,在这里,我们并不是要指责扶贫对象,客观分析,扶贫对象的以上种种表现有着更多个体以外的原因。

五、结语

产业扶贫只是我们讨论扶贫“产业化”的个案,扶贫“产业化”的现象在多种方式的扶贫工作中均有出现,其生成的机制也是大致类似。产业扶贫中的扶贫“产业化”在本质上是产业扶贫的相关主体以自身利益为出发点开展扶贫行动后导致的产业扶贫扭曲、目标偏离和利益流失现象,是扶贫项目被地方权力和利益关系的绑架。[23]尽管扶贫工作具有区域差异性,但也面临共性问题。[24]这种现象的出现意味着我们的扶贫工作面临着严峻的结构性挑战,这些结构性挑战主要是:地方政府从追求政绩出发的扶贫工作行政逻辑让扶贫决策权力过于集中,贫困人口真实需求难以表达和扶贫工作重形式而轻内容的结构性困境;龙头企业和大户从追求自身利益最大化为目标让产业扶贫资金面临资金流失和精英俘获的结构性困境;村干部从树立和巩固个人权威,维护乡村治理秩序和享受公权力外溢效应的角度出发,让扶贫面临对象偏差、资源流失和工作合法性削弱的结构性困境。更令我们担忧的是,地方政府追求政绩的行动逻辑与龙头企业或大户追求自身利益最大化的行动逻辑具有较好的契合性;地方政府在扶贫工作中的行动逻辑也让村干部发现了政府工作的“软肋”,因此村干部可以不顾贫困对象偏差与否,扶贫效益实现与否;扶贫工作中扶贫对象的弱势地位,对村干部的容忍与默认,其对公共事务的冷漠及其不得罪人和不惹事的行事逻辑则构成了扶贫“产业化”最基础和最底层的结构。[25]扶贫工作中四类主体的行动逻辑及其立场则在更大范围内构成了扶贫工作不得不面对的结构,这些主体通过互动形成的结构性关系需要引起我们的重视并对其进行治理。

参考文献:略

作者单位:西北农林科技大学人文社会发展学院

中国乡村发现网转自: 《西南大学学报(社会科学版)》2017年第5期

(扫一扫,更多精彩内容!)