——以定县(州)实地研究为例

摘要:河北定州的实地调查表明,作为小农经济产物的乡村集市依然普遍存在的主要原因之一是由于城市化的滞后,农村剩余劳动力只能继续在集市等传统经济部门中寻求生计,这又促进了乡村集市的“繁荣”,这种状况表明乡村发展仍处于“内卷化”状态。当前华北乡村社会转型的主要困境是农业人口的出路问题。实践表明,小城镇是难以承担华北乡村人口转移的艰巨任务的,需要借助于大中城市的拉动。华北的城市化要贯彻以人为本的新型城镇化战略,通过户籍政策改革等社会体制变革,有序推动农业剩余人口的城市化;要在区域一体化和城乡一体化的框架下,把产业发展和解决就业作为城镇化的基础,根据资源和生态环境承载能力,优化城镇空间布局和城镇规模结构,合理布局人口,形成生产、生活、生态空间的合理结构。只有这样,农业剩余人口才能有序向城市转移,现代职业农民才能有条件成长,国家和地方关于农业现代化和乡村建设的相关措施才能收到预期效果,乡村也才能真正走出内卷化的困境。

关键词:乡村集市;内卷化;社会转型;新型城镇化

传统乡村集市贸易是以个体生产者的广泛存在为基础的,是生产力不发达、商业比较落后的情况下的主要贸易形式。一般认为, 随着生产的发展和商品经济的发展,传统集市贸易的形式将会逐步趋向衰亡。从河北定县(州)乡村集市的变迁情况来看,尽管集市贸易在结构与功能等方面发生了一些变化(集市不再是农产品的集散地和余缺调剂的场所,而在更大程度已经成为外部商品向农村销售的“流动商场”),但乡村集市并未如一些理论所预测的那样随着生产的发展和交通等方面的现代化而走向衰亡,集市系统仍以集期稳定的传统“插花集”形式在华北乡村地区普遍而广泛地存在和发展着。因此,从集市变迁的角度分析华北乡村经济社会发展中的问题与困境,对于探索这一区域乡村经济发展与乡村建设道路有着十分重要的意义。

一、定县(州)乡村集市变迁的历史

定州是一个以农业为主的县级市,在华北具有一定的典型性。2002年末,定州辖 3个城区、14个镇、8个乡,507个行政村和街道,全市有家庭户 303108户,总人口1127529人,其中农业人口1004433人,非农人口123096人,城区人口211278人。【1】非农人口比例为10.92%。截至 2011年末,定州行政区划为3个城区,17个镇,5个乡,全市总人口达到1211805人,其中非农人口280313人,【2】非农人口比例为23.13%。

在河北,历来有 “三乡五里赶大集 ”“高搭戏台过庙会”的民谣。集市和庙会很早就已形成,千百年来没有间断过。以前交通不发达,人们要起早摸黑去“赶”集、“赶”庙。现在交通条件改善了,自行车、拖拉机、摩托车、汽车已成了普遍的交通工具,人们赶集赶庙更为方便,商贩的经营活动也更为便利。

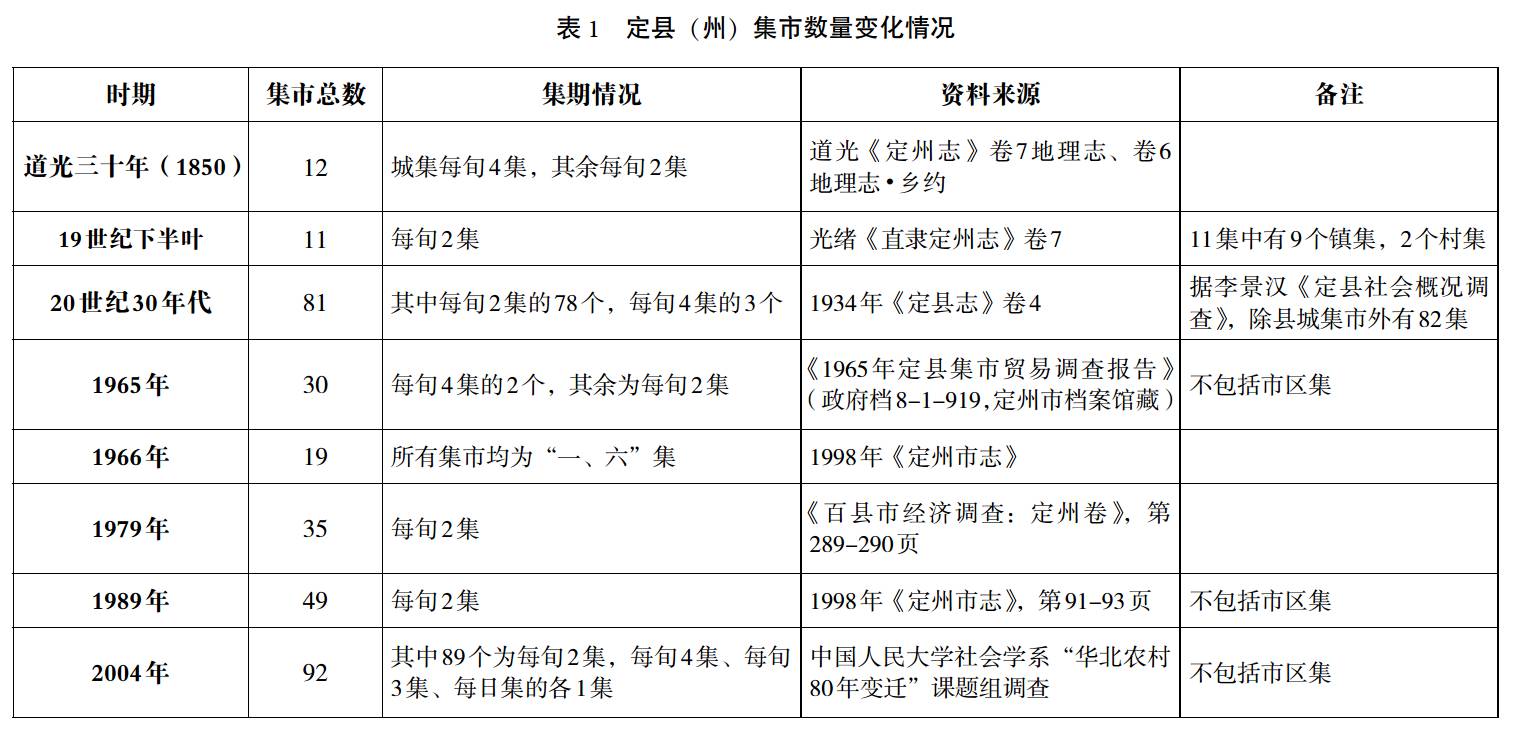

根据地方志等资料记载,定县(州)各个时期乡村集市数量和集期变化的基本情况如表1所示。在 1850年时,定州有12个集市,19世纪下半叶时定州有11个集市,在 1930年时猛增到81个(李景汉调查为 82集)。此后由于战争和自然灾害等原因,定县集市数量大为下降。 1949年新中国成立后,政府对集市贸易采取鼓励和保护的政策,定县乡村集市又有所恢复。从1953年开始,国家实施统购统销政策,限制私人工商业和市场交易,定县集市贸易交流受到严格限制。 1956年下半年又放宽农民自产自销农副产品的限制,恢复了原有的粮食市场。 1958年下半年实行人民公社化以后,对集市贸易进行限制,禁止个体商贩上市,集市贸易萧条。1961年时又恢复集市,1962年以后又实行“缩小范围、严格限制、逐步代替”政策,集市贸易出现萎缩。 1964年初,允许农民完成国家粮食征购任务后,多余的粮食可以上市交易,此时定县有30个乡村集。“文革”期间,集市贸易被当作“资本主义土壤”再次受到限制和批判,粮食市场关闭,农民到集市上出售自产的农副产品被视为“走资本主义道路”,贩卖活动会被视作弃农经商、投机倒把活动加以批判。从 1966年开始,河北全省实行统一集期(各地一律以农历一、六为集日),定县取消了十余处集市,只保留19个集市,统一为“一、六”集。改革开放后,定州城乡集市恢复传统的集期安排,集市贸易得以正常发展。1979年定县乡村集市恢复到 35个,1989年时增加到 49个。【3】20世纪 90年代以来,由于政府积极鼓励和支持乡村市场建设,定州许多村庄都新开了集市,集市数量迅速增长,到2004年时村镇集市数达到92个。

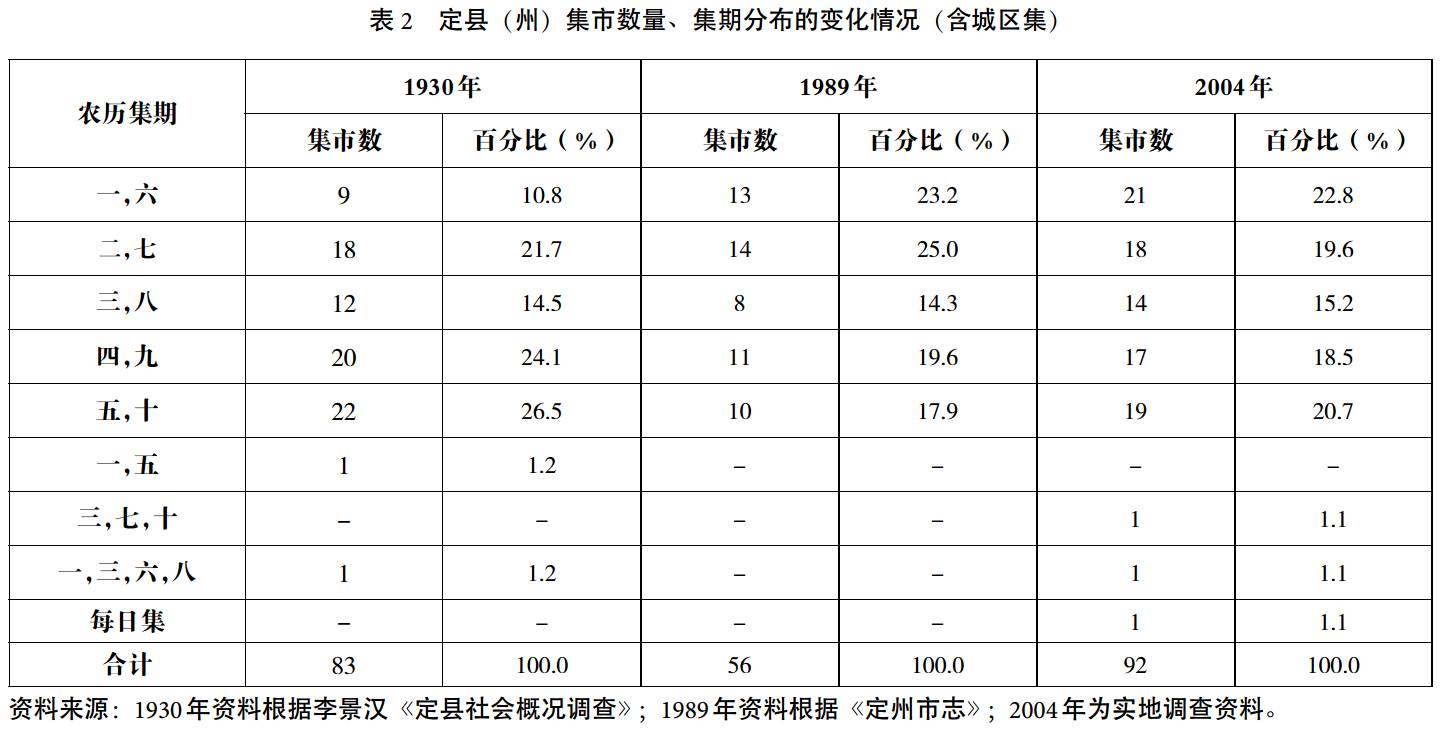

定期集市是定县(州)乡村最普遍最主要的集市形态,集期基本上都是每旬两集,相邻的集市基本上都是以 “一,六”“二,七”“三,八”“四,九”和“五,十”这样的“插花集”安排,1930年时按这种安排的集市占到全部集市的 97.6%,1989年时全部集市都是这样的集期安排,到 2004年时这种安排仍占96.7%,可以说几乎没有什么变化。定县(州)各个年代的集期安排及集市分布情况如表2所示。

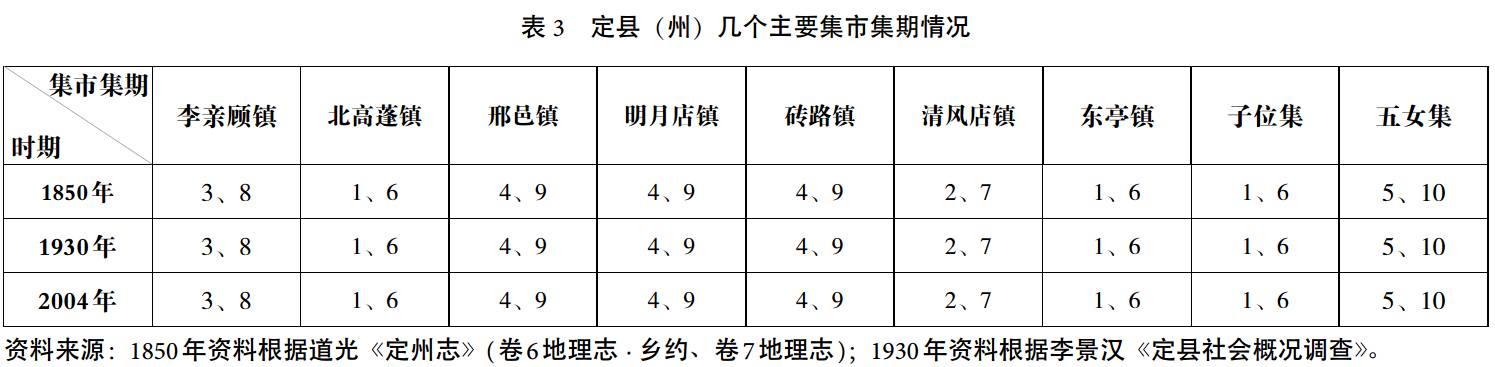

从表 2可以看出,定县(州)每旬二集“插花集”的集期安排十分稳定。从有明确集期记录的定县(州)几个主要集市来看,一个半世纪以来(“文革”时期除外),其集期都未曾发生变化(见表3)。

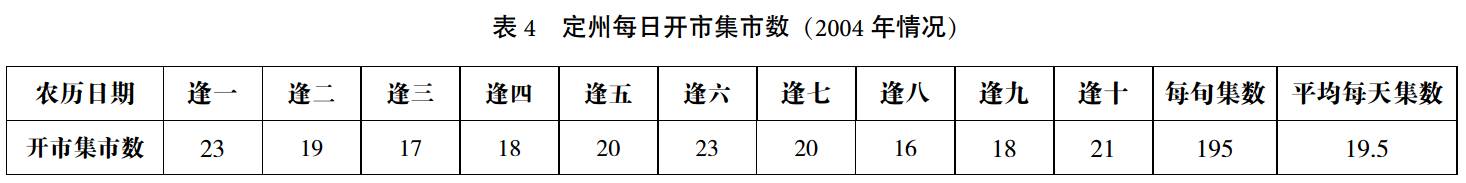

从2004年定州定期集市及其集期的分布情况,可以推算每日开市的集市数量,例如,在农历初一、初六、十一、十六、廿一、廿六这些日子,每天都有 23个集市在开市,即使是开市集市较少的初八、十八、廿八等日子,每天也有 16个集市在开放。从平均来看,定州每天约有 20个集市开集(见表 4),全年就有 7000多个集日。

除上述定期集市外,定州的传统庙会也很发达。根据李景汉当年调查所列出的庙会地点及会期情况来看,定县1931年时有庙会43处,每年举行庙会50次。【4】1989年时,定州有庙会49处,每年举行庙会65次,大约110个庙会日。【5】2008年笔者调查时掌握的情况是,定州有庙会近 90处,每处庙会每年举行庙会1~ 4次不b等,每年共举行庙会约110多次,会期一般为1~4天。按此计算,定州每年约有180多个庙会日。从庙会举办的时间来看,在农历三月举办的庙会最多,占庙会总数22%,然后依次是十月(占 21%)、四月(占18%)、二月(占 17%)、九月(占8%)、正月(占4%),这六个月份举行的庙会,占了定州庙会总数的90%。表5是定县(州)不同时期庙会及会期分布情况。从庙会与“庙”的关系来看,定州的庙会已不像以前那样兼具经济与宗教的功能,除个别庙会外,庙会基本上是有“会”而无庙,除了一些庙会上有算命的摊位之外,几乎没有什么宗教的色彩,庙会只是一种规模更大的集市而已。

在这种传统的乡村定期集市和庙会市场体系中,数以万计的人以“赶集上庙”做生意作为主要生计和就业方式,是定县(州)乡村社会极为普遍的现象。

二、 乡村集市繁荣的本质与乡村内卷化

(一)理论解释的困境

施坚雅(G.William Skinner)的“市场共同体理论”认为,“农民的实际社会区域的边界不是由他所在村庄的狭窄的范围决定,而是由他所在的基层市场区域的边界决定的”,【6】与市镇 (town)范畴的彼此相连的经济中心地包括 :基层市场 (standard market)、中间市场 (intermediate market)和中心市场 (central market)。其中基层市场是农产品和手工业品向上流动进入市场体系中较高范围的起点,也是供农民消费的输入品向下流动的终点;中间市场“在商品和劳务向上下两方的垂直流动中都处于中间地位 ”;中心市场 “通常在流通网络中处于战略性地位,有重要的批发职能”,其设施一方面是为了接受输入商品并将其分散到下属区域,另一方面是为了收集地方产品并将其输往其他中心市场或更高一级的都市中心。【7】

施坚雅还认为,随着现代化,尤其是现代交通的发展,当中间市场体系内部的交通设施得到改进时,就出现了对基层市场的致命打击,基层市场就会被排挤并消亡。其原因与影响机制体现为如下方面:首先,基层市场较差的交通在改善之前,商业化已吸引农民家庭到中间市场去进行交易,尤其是农民在输入品方面的需求成倍增长、附近中间市场的优惠价格使他们明显地有利可图时,他们会选择到中间市场而不是基层市场去交易;其次,中间市场借助于更高中心地的现代交通,能以较低的价格提供更多种类的商品,再加上便利的交通会经由一部分基层市场区域,并由此减轻某些村庄与其中间市场间距离的阻力,村民可以方便地在中间市场上以较高的价格出售他们的产品并获利;此外,随着农民的交易活动由基层市场转移到高层市场,使更大程度的专业化和分工成为可能,企业效益也随之上升,从而又使较高层次市场上的商号能够提供比邻近基层市场更为优惠的价格。【8】与施坚雅的分析一样,日本学者加藤繁对中国清代村镇集市的研究也认为,随着运输系统和批发零售的发达,定期集市会衰微下去。【9】

今天,定州的交通体系可以说已实现了现代化,铁路、高速公路贯穿定州全境,公路有国道、省道、市级公路和乡、村级公路,几乎所有的村庄都有了可通达的水泥公路,机动车辆在农户基本普及,可以说已经具备了施坚雅所称的市场体系内部的现代交通网络。【10】但是,定州的乡村基层集市并没有如施坚雅的理论所预期的那样随着交通的发达而走向衰亡,近百处集市仍以传统的集期安排在运作,在集市系统中做贩卖活动的商贩人数众多,基本上都围绕集市集期的安排流动经营,并不是向某些中心市场集聚而逐步成为坐商。集镇等中间市场也没有较为明显的发展,施坚雅所描述的农村市场体系的等级性并不明显。作为基层市场的村集与镇集相比,除了由于地理位置和交通条件不同,集市的规模大小不同外,集市货物的种类都大同小异,销售商品的基本上都是流动商贩,集期也都是每旬两集。大多数镇的店铺数量还没有达到每日成市的程度,集镇店铺化、常市化和城镇化的步伐也很缓慢,第二、三产业不发达,非农人口比例极低,小城镇也就虚有其名。

(二)传统乡村集市转型迟滞的原因

乡村定期集市贸易是小农经济的产物,是生产力和商品化不发达条件下的主要贸易形式。从中西市场发展的历史来看,欧洲较早就开始了市场的转型,远距离的大型交易会的出现与发展,也推动了店铺、商场和各类交易所等高级交换场所与工具的发展,也促进了城市的发展,市场的转型与发展也推动了技术的突破与经济的崛起。而中国则由于地理环境、交通运输条件因素的制约,政府对市场的限制与干预,市场被限于为小农经济提供补充的地位,结果是传统集市体系一直较为发达,但并未能顺利走上市场转型之路。【11】中国历史上曾经制约传统市场体系转型的许多因素在今天已不存在了,尤其是重农抑商的思想与政策已被完全抛弃,农村自然经济结构也已经发生巨大转变,乡村交通条件也大为改善,市场发展也具备了良好的条件。

从定州市场的发展情况来看,由于农业商品化程度已有很大提高,各类市场都有了较大的发展,农副产品专业市场也有了很大发展。定期集市、庙会、店铺和各类专业市场,共同组成了定州乡村商品交易市场体系,它们之间既有分工也有竞争,也存在问题,主要是各类市场过于分散,如专业市场与集镇的分离等,不利于发挥市场的集聚效应,也不利于商贩的专业化和城镇人口的增加,第三产业也就难以有发展的依托。此外,由于农民在参与面向外部需求的专业市场时难以预期市场风险,使得农民在生产安排上往往选择回避外部市场,继续保持自给状态或选择风险较低的集市交换。

在中国整体经济结构转型的过程和背景中,华北乡村集市在许多方面已发生了变化,如集市交易的商品结构中工业品的比重越来越大,集市在市场体系中的功能不再如施坚雅所描述的那样不同层次的市场之间的关系是商品的双向流动,乡村集市集聚本地农产品的功能已被专业市场所取代,集市的余缺调剂功能也日益弱化,乡村集市主要承担外部商品输入这种单向流动的经济功能,集市越来越仅仅依赖于乡村居民的需求而存在和发展。此外,集市交易主体结构也发生了变化,专业和兼业的商贩越来越多。然而,遵循传统集期安排的数量众多的集市和庙会的广泛存在,表明传统定期集市仍是定州乡村极其普遍的经济社会现象。乡村基层集市并没有像施坚雅的市场体系理论所预期的那样走向衰落,依然保持着一定程度的延续与繁荣。杨懋春的分析认为,由于农民消费需求的增加以及传统的惯性使他们继续去集镇交易,因此基层集市不会因为交通的发达和人们日益去中心地交易而消失。【12】 这种解释也不能揭示定州乡村集市依然广泛存在的根本原因。

传统的定期集市是定州乡村零售市场的主体,集市的买卖都是面向本地居民需求的。一般说来,周期性集市持续存在的主要条件和原因是市场辐射范围内消费需求和购买力不足,商品需求不足以支持市场连续开业。定州乡村集市依然繁荣的主要原因之一是农村居民数量众多而又收入低下,消费能力与水平不高,这种状况决定了他们的日常经济生活对集市的依赖性,集市商品质量差、劣货假货多、价格低廉也正是农村居民购买力不足的证明。传统集市依然延续而且数量众多的另一个重要原因是农村劳动力人口众多、农业生产力的提高产生了大量农业剩余劳动力,这些剩余劳动力及其家庭在向现代产业部门或城市转移不能顺利实现的条件下,利用传统的集市体系从事专职或兼职的贩卖活动成为他们寻求生计的重要渠道和方式之一。【13】而且,平原地区便利的交通体系和交通工具,使得兼业或专业流动商贩利用各种交通工具更方便地到达更多、更远的基层集市和庙会做买卖。乡村居民也可以从家门口的集市或庙会上购买大部分日常所需的商品。这种状况反过来又进一步维持了传统集市的延续和发展。

(三)华北乡村集市的“内卷化”本质及乡村社会转型困境

1.农业的内卷化概念与理论

人类学家吉尔茨(CliffordGeertz)在研究荷兰殖民主义经济政策影响下印尼的情况时,使用了“内卷化”或“过密化”( involution)概念。当时印尼人口膨胀,经济开发意味着由农民离土造成农业萎缩和第二、第三产业的起飞。但事实上印尼爪哇岛的水利农业体系却表现为超常的承受能力,农业水利系统不断细分化,农业管理、劳务制度以及雇佣关系不断复杂化。但经济上的这种内向型开发并没有实现利润上的增长,农业系统只是勉强维持而已,同时还面临人口膨胀、资源衰竭的威胁。结果,爪哇人难以通过现代化来达到经济的持久变革,而是内卷于原来的农业生产方式。【14】

恰亚诺夫对家庭农场特性的分析认为,面对土地不足和人口过剩的压力,多余劳动力不一定能够从工商业部门找到出路,家庭农场经营只好将更密集的家庭劳动力投入到农业或手工业中,虽然这样也会增加农业总收入,但必定会降低单位劳动报酬。【15】

黄宗智在吉尔茨“内卷化”概念和恰亚诺夫分析的基础上,用“过密型商品化”描述由过密化相伴随或推进的商品化进程。他认为,中国尽管自明清以来有五个世纪蓬勃发展的商品化,然而这是一种应付人口压力的维持生计的策略和由此而推动的过密型的商品化。也就是说,农村商品化不是由于农场主的获利动机驱使,而是人口过多对土地的压力推动的,以密集的劳动投入为代价,但劳动生产率并没有提高,小农生活仍长期处于糊口水平,人口的大部分仍然束缚于粮食生产。这种高度的商品化与糊口农业奇特地并存着。【16】在农业收入不足和家庭劳动力有余的情况下,从事商品化生产是农民谋生的合理手段,这种商品化反而使小农经济得到强化和延续。它的特征是有增长无发展,即“过密型增长”。在长江三角洲地区,“过密化”主要表现为家庭农场扩大经济作物的种植和经营,利用机会成本较低的家庭劳动(妇女、儿童和老人的劳动)容纳了劳动的低回报,由此导致“内卷的商业化”或“没有发展的商业化”。【17】

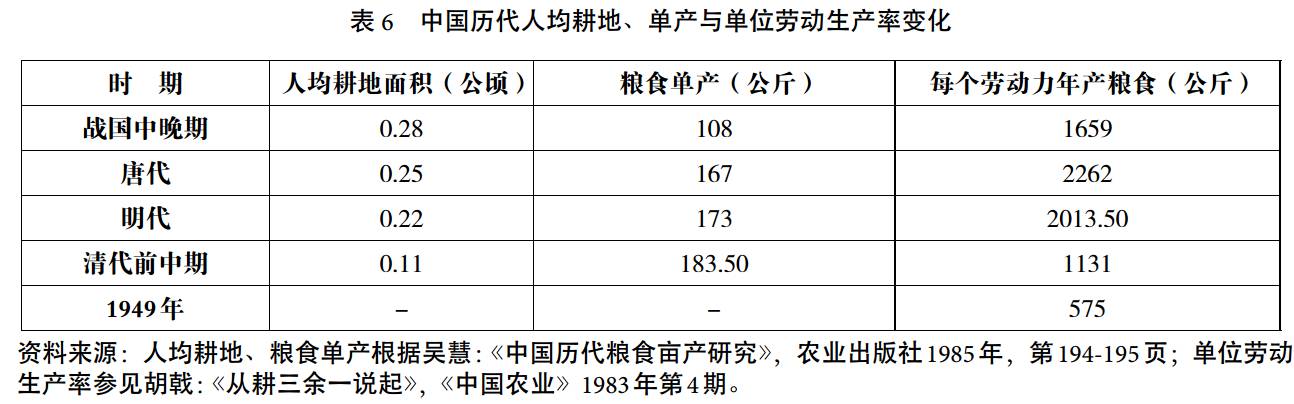

在中国历史上,随着人口的增长和对粮食需求的增加,依靠劳动力的大量投入提高单位亩产和粮食总产量是基本的途径之一。因此,从总体上看,中国历史上粮食单位亩产量呈缓慢增长趋势,但单位劳动生产率却呈逐渐下降趋势(见表6)。

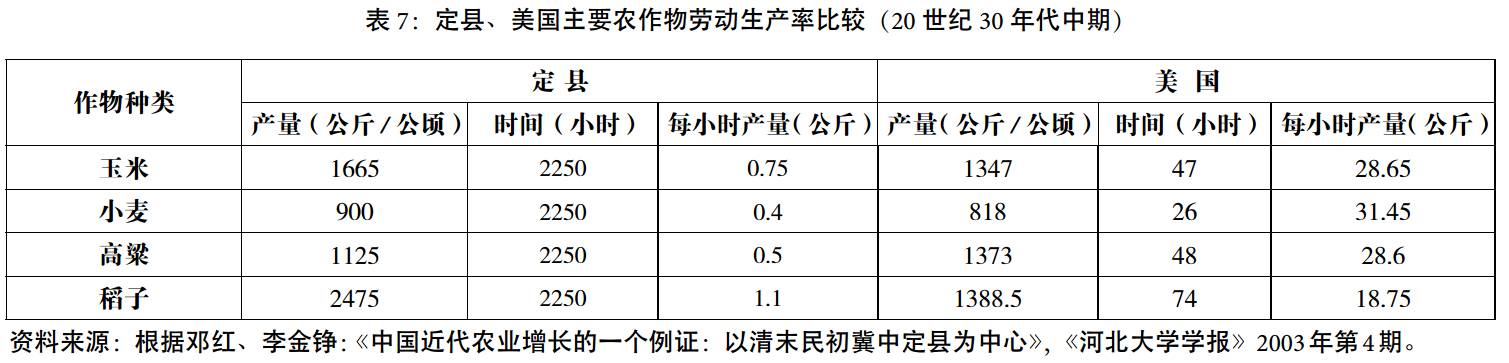

从20世纪 30年代中期定县和美国的几种主要粮食作物的产量和劳动生产率状况来看,除高梁产量美国高于定县外,定县玉米、小麦和稻子单产都高于美国,其中稻子单产是美国的1.78倍。但就劳动生产率而言,美国则远远高于定县,定县小麦生产每小时仅0.4公斤,美国则达到 31.45公斤,是定县的 78.6倍(见表7)。【18】当时定县由于人多地少,粮食单产和总产量也是通过更多劳动力投入的“内卷化”机制来实现的。

2.乡村集市的“内卷化”本质

中国农村经济社会变迁过程中的内卷化现象,除了施坚雅等人所分析的为应付人口压力而将劳动力更多地投入农业内部(包括粮食生产和经济作物的种植和经营)和手工业生产外,大量劳动力以贩卖活动为专业或兼业的方式谋取生计也呈现出内卷化的状况。

在中国历史上,由于人口的压力、人均耕地减少等原因,农民不得不更多地从事副业生产和小商小贩经营,从而使交换活跃,乡村集市发达,这是中国乡村集市广泛存在的经济基础。许多经济史学者的分析都表明乡村集市繁荣与农民贫困并存的情况。【19】如胡如雷分析指出,中国历史上尽管商品经济发达,但本质上却是虚假、病态的。中国封建社会商品经济发达较早的一个重要原因是封建时代的佃农和自耕农比西方的庄园农奴缺少生活“保障”,更易于破产,当他们再生产发生困难,生活日益贫困化时,就会被迫出卖一部分生产资料和生活资料,以解燃眉之急。这样,“农民无论在经济状况较好时或逐步走向破产时,都易于同商品经济发生联系”,正是“土地制度决定了农民的经济地位,农民的经济地位决定了个体农民会病态地转化为小工商业者”。 薛暮桥也指出,在中国农村市场中担任交换媒介工作的农村中的小商人,他们往往自身就是附近乡村中的贫苦农民,他们所做的工作,与其说是剥削商业利润,宁可说是变相的出卖劳力。【20】

集市买卖本身成为贫困农民谋生计的重要方式和途径。许多分析表明,晚清以来华北农业经济从整体上还没有超越“糊口经济”的阶段,农民的贫困是北方农村商品流通量扩大、集市数量增长的主要的原因之一。 【21】

美国历史学家莫里斯·迈斯纳认为,中国改革开放以来的经济结构中小商贩和小生产者只是在国家控制的工业和商业经济的边缘从事经营活动,显示出社会秩序缺少新的体系,乡村的各种“准商人 ”(各类集市商贩、乡村店铺经营者、经纪人和其他经营者),实际只是在维持生活而已。各种个体经济仅仅靠农民的购买力来维持而不是带动农民和农业的发展,可以看作是一种“个体经济的内卷”。【22】

中国经济史上传统商业部门内卷化的状况,在今天华北乡村社会仍然广泛存在。农业生产率提高、农业剩余劳动力增加,但由于非农化和城市化的门槛限制,这些人口在向现代产业部门和城市转移受阻的现实条件下,就只能继续在集市等传统经济部门中寻求生计。数量庞大的流动商贩利用传统的乡村集市系统围绕乡村居民的需求进行流动经营的贩卖活动,乡村集市的完全开放性和竞争激烈,又使得他们获利微薄,大多数商贩的集市经营收入相当于外出务工的收入,只能是维持自己和家庭的生计,而难以靠集市经营积累资本和扩大经营。集市商贩的工作也很辛苦,无论是冬日寒冷雪滑,还是夏日炎热雨淋,都要起早摸黑备货、赶路、占摊、售货。

黄宗智曾指出, 1979年以后的中国农村改革是对“过密型增长”的突破,“正是乡村工业化和副业发展才终于减少了堆积在农业生产上的劳动力人数,并扭转了长达数百年的过密化”。【23】20世纪 90年代后期以来乡村工业的衰落,使得乡村工业并未成为真正扭转乡村过密化或内卷化状况的力量。实际上,乡村工业由于其自身的局限性,是难以肩负如此重任的。

集市近乎完全竞争的性质,以及进入的相对自由和低门槛,使得乡村集市成为大量乡村居民谋生和兼业的主要方式和途径,集市承担了容纳大量农业剩余劳动力功能,流动商贩在乡村集市系统中巡回销售,由此使得集市贸易竞争激烈、利润低下,这又使得集市的传统经济部门的性质得以继续保留和加强,结果是店铺、坐商发展受影响,中间市场和中心市场地的城镇化也因此而发展滞缓。乡村集市自身在某种程度上成为乡村社会转型的制约因素之一。乡村集市的这种“内卷化”反映了乡村社会“内卷化”的本质,其背后的深层原因是长期二元社会体制和政策制约下城市化等社会结构转型的迟滞,出现了社会转型的堕距,也就是说,相对于产业结构而言,就业结构、城乡结构的转变相对滞后。

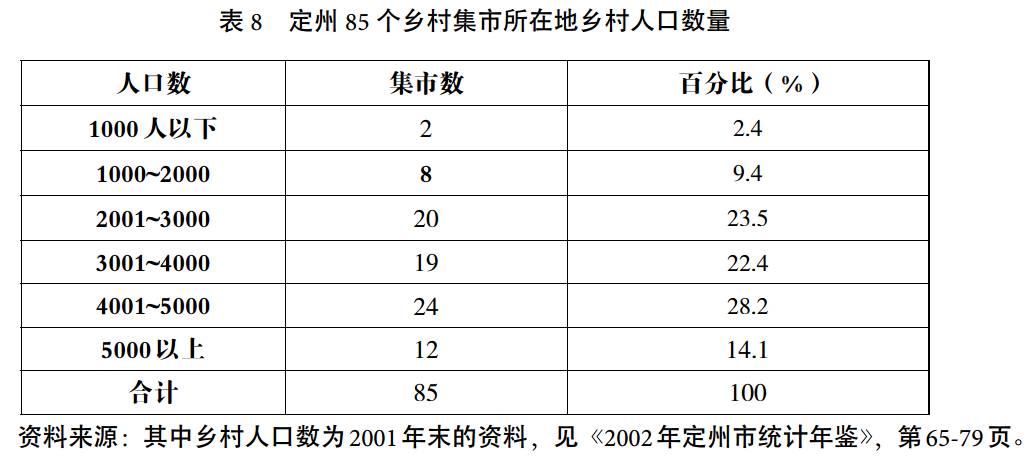

从定州乡村集市所在的村、镇人口数量情况(见表8)来看,定州 85个乡村集市,其所在村镇2001年末乡村总人口是 318721人,平均3750人,人口最少的集市有876人,最多的达到9525人。其中 1000人以下的有 2集,占2.4%,1000~2000人的有 8集,占 9.4%,2001~3000人的有 20集,占 23.5%,3001~4000人的有 19集,占22.4%,4001~5000人的有 24集,占28.2%,5000人以上的有12集,占 14.1%。其中14个集市在建制镇所在地,其人口分别为:叮咛1458人、小油村(开元镇)3843人、东旺 4199人、东亭 4288人、北高(高蓬镇)4350人、大辛庄 4444人、明月店 4766人、砖路 4838人、留早 5527人、清风店 6327人、北庞村(庞村镇)6345人、李亲顾 6458人、子位9341人、邢邑9525人。可以发现,许多集市所在地的村庄人口甚至远多于某些集镇的人口数量,说明集镇的发展与转型受到乡村集市盛行的制约。

从2002年定州的14个建制镇的人口情况来看,这些镇所辖总人口为606530人,其中非农人口只有16921人,平均每镇 1208人,平均非农比例仅为2.79%。就是非农比例较高的清风店镇、李亲顾镇和东亭镇,非农率也仅为5%左右(分别为5.34%、4.77%和4.11%)(见表9)。而这些镇在几百年前就已经是定县(州)的主要市镇。从河北省的城镇发展情况看,即使是重点镇,也存在人口少、凝聚力不强、工业化程度低、缺乏可持续发展的动力等问题。到2011年末,定州对赵村、周村和息冢三个乡实行撤乡并镇改革,全市建制镇达到 17个,镇辖人口为801482人,其中非农人口为129624人,非农人口比例为16.17%。尽管 10年来定州镇辖人口中非农人口比例提高了 13.38百分点,但对定州庞大的农业人口来说这一比例仍然很低。可见,依靠这些小城镇吸纳众多的乡村人口,是极其艰难的。

黄宗智的内卷化理论把中国农业内卷化或过密化的原因归结于人口压力。在传统农业社会结构里,农业是社会财富的最为主要的来源,人口的增长及其带来的问题,也只能通过向农业的“内卷化”来解决。但是,在中国经济结构已经发生重大转型、农业产值在国民经济中的比重越来越低的今天,内卷化困境主要是由于社会结构和社会体制因素的制约。城市工业和第三产业接纳剩余劳动力的能力已经有了很大的提升,但城乡二元社会结构及其相关制度与政策,却仍在制约着城乡人口的正常流动和转移人口完全城市化,这是许多地区乡村陷入内卷化困境的主要根源。因此,要真正走出乡村内卷化和社会转型的困境,必须要统筹城乡发展,走新型城镇化和城乡一体化的道路。

三、新型城镇化与华北乡村社会转型与乡村建设

定县(州)乡村集市变迁的历史与现状表明,在人多地少、农业生产力提高、大量农业剩余人口在不能顺利转移出去的条件下,使得集市等传统经济部门以“内卷化”的方式得以延续,也使得乡村社会处于转型困境。虽然乡村农业生产的商品化有了很大程度的提高,但由于农民人数众多、户均耕地规模小和市场风险等不确定性因素的制约,农户家庭经营的“小农”特征依然非常明显。如定州农户在耕地种植安排上,一般是首先确保口粮的种植(一般是一年种够全家两年的口粮),在确保口粮后,再根据市场价格安排其他作物的种植。小农家庭在主要口粮小麦的种植之外,会种植一些花生、辣椒、籽棉、药材等经济作物,用户主的话说就是“什么都种点,瞎种,这个收不了那个收点,先种自个儿吃的,粮食够用了,再琢磨搞点经济作物”。农户在口粮种植后,除了政府或合同收购的作物外,一般会偏向于种植面向本地消费市场(本地集市)的作物,如各类蔬菜等,以回避外部市场风险。【24】由于农民人数众多,土地分散,农民的现代化素质和职业化水平提高的条件和动力受到极大制约,农民的联合和应对市场等风险的能力也难以有效提高,农业的现代化进程与水平也因此受到极大影响。可以说,华北乡村社会转型的主要困境是农业剩余人口的出路问题。

通过农业的深度开发和多种经营吸纳劳动力,通过发展乡镇企业向农村第二、三产业转移劳动力,以及向城市转移人口等,是转移农业剩余人口的主要途径。就农业开发或多种经营吸纳劳动力转移途径而言,由于农产品的低需求弹性决定了农业部门产值占总产值的比重将是持续下降的,如果继续维持庞大的农业人口,那么他们从农业中获得的收入必然不断降低,必然会导致乡村社会的内卷化。因此,从长期来看,农业的深度开发和多种经营所容纳的劳动力必定是有限的,即使发展劳动力密集型的养殖型小规模家庭农场,【25】也因难以抵御市场风险等因素而有更高的劳动力吸引与吸纳能力。就发展乡镇企业吸纳劳动力这一途径来看,由于面临外部发展挑战与困境,尤其是缺乏工业发展所需要的基础设施、规模效应和空间集聚效应等自身劣势,乡镇企业吸收劳动力的水平也在下降。乡镇企业也难以担当转移大量农村剩余劳动力的重任。因此,解决农村和农业剩余劳动力问题最终还是得靠城市化。

在城市化道路的选择上,无论是在理论还是实践上,我国在很长时期内来都寄希望于通过发展农村小城镇,通过“离土不离乡”将农村剩余劳动力及其附属人口转移到小城镇,将小城镇作为城市化和现代化的“蓄水池”和“稳定器”。但实践证明,以农村小城镇作为农村人口城市化的主要载体,很难达到预期的促进农业规模经营的效果。农民进入小城镇务工经商,一方面发展的空间很小,另一方面,由于“不离乡”,同时兼营农业的机会成本很低,所以绝大部分务工经商者实际上并未完全“离土 ”,仍然兼营农业,其家属也还居住和生活在原来的土地上。把农村和小城镇当作现代化“稳定器”与“蓄水池”的观念及实践,也使得亿万农民工在城乡之间持续摇摆式流动,既导致农业和农村发展主体严重匮乏和不确定,也导致农村留守人口、家庭残缺和社区衰败等社会问题,农村精英人才的大规模外流成为农村社会治理问题的根源。【26】这种状况,实际上也是作为沟通城乡桥梁和纽带的小城镇在许多区域发展不起来的根本原因。要达到减少农村和农业部门的人口、促进农业的适度规模经营和现代化,就必须使转移出去的农村富余人口能实现身份与职业的彻底转换,使他们成为真正的城镇人。而靠发展农村小城镇显然是难以完成这一战略任务的。【27】

实际上,小城镇道路是在计划经济向市场经济转变和城乡二元体制这一特殊历史条件的产物,乡镇企业和乡村工业化也是这一条件下的无奈选择。值得反思的是,在实践中“离土不离乡”的小城镇道路却演变成了“小城镇主”,【28】其实际含义是只允许农民进入小城镇而限制他们进入大中城市。大量经验观察表明,小城镇因为规模效益不明显,不可能成为发展第三产业的有效载,按现代化的要求,“城镇化”是不够的,“城市化”才是合理的、必然的现代化选择。【29】 从定州人口流动的情况来看,乡村务工等外出人口的去向主要是附近的大城市,周边小城镇的吸纳能力十分有限。例如,据定州市预防“非典”办公室的统计,截至2003年 4月中旬时,除部分因“非典 ”已返回定州的人员外,定州全市外出人口共有 90854人,其中农村人口 88566人,在已知外出原因的 78332人中,有 93%的是外出务工和经营者。从乡村人口外出目的地来看,主要是大中城市,其中到北京的占外出总数的 52.21%,到石家庄的占 13.83%,到天津市的占 7.29%,到保定市区的占 4.95%,到以上四个城市的占外出总人数的 78.28%。【30】乡村劳动力之所以主要流向大城市而不是周边小城镇,是因为大城市比小城镇有更多的工作机会和较高的收入。

费孝通先生曾把小城镇发展比作排球比赛中的“主攻手”,将中等城市比作“二传手”。实际上,在中国经济社会发展的新时期,即使仍将小城镇作为“主攻手”,那么不仅需要中等城市“二传手”的配合,更需要“一传手”的到位,那就是大城市的发展。【31】定州城乡发展的状况表明,正是因为大城市“一传手”的不到位和中等城市“二传手”配合力不够,才使得大量人口滞留乡村,在集市、庙会等乡村传统经济部门寻求生计,从而也使得小城镇的发展陷于迟滞。

对于作为主要农业生产大区和农业人口规模庞大的华北地区来说,发展小城镇是难以承担乡村人口转移的艰巨任务的,应该按乡村人口的实际流向,借助外部大中城市的“拉力”有计划地逐步向外部大中城市转移乡村农业剩余人口;在乡村地区,也需要通过宏观布局,走集中型城市化道路,重点扩大和建设中等城市,择优发展城镇,而不是遍地开花地建设小城镇。

我国的“三农”问题在本质上是乡村社会转型的问题,其中最主要的是农民问题,也就是大量农民的城市化问题。如果仅仅是在农村、农业内部寻求“三农”问题的原因和解决办法,虽然会在一定程度上缓解“三农”问题,但往往难以达到预期的效果,难以彻底解决“三农”问题,甚至有些乡村建设的政策与措施反而成为加剧乡村内卷化的因素,例如,如果仅仅在通过开拓农村市场、扩大内需上下功夫,而不是从社会结构入手解决农民问题,把大多数农民转移到非农产业和城市,其结果仍然是加剧乡村集市贸易等层面的内卷化。只有在城市化的前提下,华北乡村农业产业化才有实现的可能,乡村小城镇也才可能成为辐射和服务乡村的中心地,类似“减村扩镇”的乡村规划措施也才能达到其预期的效果。以为实现华北村落的减少和耕地面积的增加,从而实现村镇布局的优化,人口布局、经济布局和社会布局的优化以及经济社会的全面转型。

华北地区的城市化,一方面必须要贯彻以人为本的新型城镇化战略,通过户籍政策改革等社会体制变革,积极、主动、有序地推动农业和农村剩余人口的城市化或市民化,使他们平等分享城市基本公共服务,共享现代化和城市化的成果;另一方面,要切实改变以往那种单纯以拉动经济增长为目的的各种“造城运动”,要在区域一体化(京津冀一体化)和城乡一体化的框架下,把产业发展和解决就业作为城镇化的基础,根据资源和生态环境承载能力以及经济社会结构转型和人口流动的实际状况,优化城镇空间布局和城镇规模结构,合理布局人口,形成生产、生活、生态空间的合理结构。此外,华北乡村地区在承接第二三产业转移的过程中,要坚持以人为本而不是以产业为本,要吸取旧式乡村工业化导致生态环境破坏的教训,要实行新型工业化战略,要走发展科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化道路,因地制宜发展绿色、可持续的工业以及中小城市和城镇的产业园区,在提高人民的生活水平的同时保持环境的宜人宜居。【32】

只有实施以推动农业剩余人口转移为根本任务的新型城镇化战略,乡村人口才会有序减少,才能突破小农家庭经营的农业生产困境,现代职业农民才有成长的空间与条件,【33】国家和地方政府关于农业现代化和乡村建设的相关政策措施才能收到预期效果,乡村社会也才能真正走出内卷化的困境,走上城乡经济社会良性运行和协调发展之路。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《社会建设》

(扫一扫,更多精彩内容!)