一、“农村空心化”——一个多义而宽泛的概念

自改革开放以来,农村生产力得到大幅提高,农村社会的生产和农民的生活面貌也发生了翻天覆地的变化。但与此同时,农地弃耕、宅基地无序规划,农村劳动人口大规模向城市转移,农村家庭结构和社区治理功能不全等问题也相伴而生,出现了所谓的“空心化”现象。从上世纪90年代以来,农村社会结构变化引发了社会学、人口学、人类学及地理学等众多领域研究者的广泛关注。

在梳理有关“农村空心化”主题的研究时,研究者发现“农村空心化”概念并非是一个单纯的概念,内部包含着许多不同的维度。即使是同一学科内部,不同研究者在讨论“农村空心化”概念和测量“空心化”的程度时,所选用的定义和指标也是千差万别。

为了避免在概念使用中出现歧义,众多研究者从不同路径尝试对“农村空心化”概念进行了界定。有些研究者采用提出操作定义的方法,在研究之初首先明确地阐明本文中“农村空心化”所指代的现象为何物,进行内容层面的界定。更多的学者往往是综合既有研究中不同学科对于“农村空心化”主题词的使用,将其作为一个相对宽泛的概念使用。但是,不同学者根据研究目的和研究对象提出的操作定义之间,在内涵和外延上难以直接对应。因此,不同学科的研究特性,使得“农村空心化”概念具有多重表象和含义。这一概念被广泛地运用在各种研究中,每一次的出现,“空心化”概念的内涵和外延得到丰富的同时,也使得对这一概念的理解反而更加模糊化和复杂化了。

无论是在学术界还是媒体报道中,目前“农村空心化”一词出现的频次很高,但是各个领域使用“农村空心化”概念的所指有所不同。在社会科学领域,我们使用的一些重要概念大多具有宽泛、模糊且多维度、多层次的特性,为了避免因概念模糊造成的研究结果的歧义,对社会科学研究中重要概念的内涵和外延的确定,是一项非常必要的工作。本文聚焦“农村空心化”概念,使用美国学者加里·戈茨(Gary Goertz)提出的概念分析方法,对“农村空心化”概念的结构及其内涵和外延进行更为深入地分析。

加里·戈茨在对社会科学中使用的学术概念进行分析时提出了“三层次”的概念框架,即“基本层次”(basic level)“二级层次”(secondary level)和“指标/数据层次”(indicator/data level)。其中,概念的基本层次处于金字塔的顶端,经常出现于理论模型和命题之中,如“农村空心化”就是基本层次的概念。而概念的二级层次是对基本层次的概念给出构成维度,不同维度在构成概念时既可能是基本概念的必要充分条件(即维度之间是“与”的关系),也可能是可相互替代的“家族相似性”(family resemblance)关系(即维度之间是“或”的关系)。在概念的二级层次,概念的多维度特征开始显现。概念的指标/数据层次,又可以称之为操作化层次,其通过归类、二分法或是精细的量表展现了概念名下的现象、个人或事件。

为了使概念的内涵和外延得到澄清,戈茨还强调在分析概念时需要注意概念的逻辑对立概念,即与概念所指个案(肯定性个案)逻辑上相对的否定性个案构成的概念是什么,戈茨将其称为概念的“否定性一极”(thenegativepole)。他认为,如果研究中出现“研究设计的目标在于解释肯定性,而否定性的一极则较为模糊”的倾向时,那么会导致概念的不完整性。由此戈茨指出:“在较好的概念建构中,(肯定性一极和否定性一极的)对比是明显的、也是系统的”这一主张。例如我们在使用“农村空心化”概念时,经常倾向于定义何种情况是“空心”,何种趋势是“空心化”,而对于其否定性一极是什么,是“实心”、“实心化”,亦或是“传统村庄”的问题则较少关注。因此,本文在探析“农村空心化”概念时,首先明确这一概念的含义是什么?其次,关注概念在各维度上的否定性一极的所指是什么,由此层层递进地全面展现“农村空心化”概念的内在含义。

二、“农村空心化”概念的结构分析

1.农村聚落的形态“空心”和房屋“空置”

“农村空心化”概念的第一个维度,是农村地区在地理空间上的“空心化”。在不同的研究中,研究者也使用“空心村”“空壳村”,以及“农村住宅空心化”等概念作为替代。清华大学建筑学院居民课题组的单德启和张军英,在1999年发表的论文中,使用“空心村”的概念描述农村土地使用中出现的“村庄内部建设用地闲置的一种聚落空间形态的异化现象。”王成新将“农村住宅空心化”定义为“农民在村外或公路附近建设新房,乡村建设用地外延内空,农村聚落逐渐空心化,导致很多农村出现了不同程度的村庄中心衰败、外围扩展无序的空心村现象”。在近20年间的研究中,从地理空间维度定义“空心村”的研究一直占据着一席之地。

在一些研究中,“空心村”概念也经常与“农村空心化”作为同义词使用。例如刘彦随、刘玉在研究中强调,农村空心化从本质上说是“城乡转型发展进程中,由于农村人口非农化引起‘人走屋空’,以及宅基地普遍‘建新不建旧’,新建住宅向外围扩展,导致村庄用地规模扩大、闲置废弃加剧”的过程。

什么样的状态或概念可以作为这种地理空间上的“空心化”“空心村”的否定性一极呢?通过梳理既有文献,可以总结出两种不同的“否定性”状态。首先,“空心化”可以与“实心”的农村聚落形态形成一对“光谱”的两极。薛力在分析江苏省农村空心化时,将农村的“空心化”的状态描述为“原有村庄”从“匀质同构的村庄”状态向“村庄中心衰败、外围扩展无序”状态变化的过程,点明了“空心化”现象对应的状态。其次,不同于农村聚落形态的“实心”与“空心”之分,“空心化”的另一个“否定性”状态是根据乡村的土地空置率,即所谓“空房率”界定的。例如宇林军等人在研究中使用“闲置和废弃宅基地数量占宅基地总数的比重”作为农村空心化的测量指标,并将“0%-5%”“5%-10%”和“10%以上”三个区间来界定“空心化”程度的低中、高水平。可以认为,农村聚落中空置的房屋数量超过一定比例,即便未出现“村庄中心衰败、外围扩展无序”的形态特征,也可以称作“空心村”。因此“空心化”的第二种否定性状态可以称为“零空置村”。在这样的语境下,“空心化”一词的重点从“核心的空洞化”偏向于强调农村的“空”,而忽略了“空”所指的核心内容是什么,这个语境中的“空心化”,往往展现的是一种无人居住的房屋随处可见的状态。

无论农村聚落的“空心”与“实心”,还是农村住房“高空置率”和“低空置率”,都是从地理空间维度上定义的农村“空心化”。但是,这二者的区别并非仅仅是指标选择层面的“技术问题”,有可能二者在本质上是不同的概念,即“同形异义词”。

具体来说,将空心化的否定性一极视为“实心”的研究者,通常将农村空心化问题定性为“宅基地低效利用”。在一些政策文件中,“空心村”一词也经常表示土地浪费问题。如1999年发布的《国务院办公厅关于印发全国土地利用总体规划纲要的通知》中,曾提到“土地利用率和产出率低,农村居民点建设分散,空心村、闲散地大量存在,人均用地达182平方米,超出国家标准高限32平方米。”12004年浙江省在《浙江省发布关于促进农民增收的若干意见》中指出:“推进中心村和示范村建设。按照‘改造城中村、合并小型村、拆除空心村、缩减自然村’和建设农村新社区的要求,加快中心村建设。”造成宅基地低效利用问题的原因,一般认为是制度性因素和经济性因素的共同作用。制度性因素主要是农村原有的村庄规划和管理水平难以与急速发展的农村住房建设相适应,由此引发的发展中的矛盾。解决这个问题需要提高村庄规划的合理性和规划水平,强化管理意识,加强管理能效。经济性因素主要是指“低建筑成本、低移动成本、低土地成本”,会导致村民对宅基地的低效率、不合理使用。

而将“零空置”作为“空心化”否定性一极的研究者,倾向于将农村空心化问题视为农村人口的城镇/城市化的必然结果。因为“随着经济社会的不断发展,自然禀赋条件差的地区相对于其他区域会有更大比例的人口从村庄迁离,从而导致较高的村庄宅基地空心化率”。其背后逻辑为农村居民为了提升居住条件,放弃原有宅基地和住宅,建设新住宅甚至迁移到其他地区或城镇居住。因此,导致农村住宅“高空置率”的主要原因并非是农民和乡村在规划宅基地时缺乏理性,而是会随着城市化发展必然出现的趋势。

2.农村地区人口的“空心化”与“零流出”

“农村空心化”概念的第二个维度,是农村地区在人口结构上的“空心化”。一些研究者也使用“农村人口空心化”概念作为替代。周祝平认为,“农村人口空心化是指农村青壮年劳动力大量流入城市,导致农村人口下降和农村青壮年人口比例下降,农村剩下的人口大多数是老人、妇女和儿童。”

在学术研究中,将乡村人口流失现象直接命名为“空心村”或“农村空心化”的研究也屡见不鲜。例如,林孟清将“农村空心化”界定为“农村人才大量流失,不仅使农业,而且还使整个农村地区的工副业、文教科研和卫生部门的人才出现严重短缺的现象。”

关于怎样的状态是农村地区人口结构“空心化”的否定性一极,从学者为“空心化”概念提出的指标体系中可以窥知一二。陈涛和陈池波提出,农村人口空心化的本质是农村人口离开乡村地区导致的乡村人口减少的过程,因此可以从劳动力流动的角度建立“农村人口空心化”的测量指标,即在外居住乡村户籍人口占比、外出从业劳动力占比和非农从业劳动力占比,这三个指标数值越大时,说明人口空心化程度越高。王良建等则从城镇化和人口年龄结构的角度来衡量农村人口空心化的程度。他们从农村人口空心化的定义和内涵出发,选取了衡量农村人口空心化程度的四个指标来构建自己的测度体系。这四个指标分别是:流出人口比重、城镇化率、0-14岁少儿人口比重、65岁以上老年人口比重。通过使用指标数值并乘以相应权重求和后可得到中国农村人口空心化指数,以指数总体均值的0.75以下、0.75至1之间、1至1.25倍之间以及1.25倍以上为标准划分为低、中低、中高和高四大类。青年是推动和支持农村地区发展的主力军,大量青年农业劳动力的流出,无异于掏空了农村发展的核心力量,削弱或者失去了农村可持续发展的资源和能力,因此将其称作农村人口的“空心化”也是一种隐喻的表达。此外,也有学者使用“村庄户籍人口与常住人口之差占其户籍人口的百分比”等作为测量“空心化”程度的指标。

由此可见,农村地区人口结构“空心化”的否定性一极可以认为是农村地区农业劳动力“零流出”的状态。在这样的语境下,农村人口结构的空心化”问题与地理空间的“空心化”有所不同,更多被视为对农村社会能否持续发展的一种挑战。青年人代表着社会发展的活力,具有一定文化知识的农村年轻劳动人口,是农村各项事业发展的主要承担者,被社会寄予厚望。但是现在,农村中青年劳动人口大量减少,使得农村人口结构严重失衡,随之带来了一系列社会发展问题。因此,农村人口的空心化不仅仅是农村自身人才流失的问题,进而会衍生出养老、教育等一系列社会福利负担,进一步制约当地的发展。

如同农村地区住宅空置率处于较高水平问题一样,农村人口的空心化问题也通常被视为中国社会经济高速发展变化在农村地区人口层面上的反映,属于经济和社会发展的必然结果。因此,一些学者将土地与人口两个维度进行结合,构建起衡量农村空心化的指标体系。例如龙花楼、刘彦随提出,“村庄空心化程度可由村庄的人口密度、常住人口比重、宅基地空置率和废弃率来综合衡量,可分为高和低两个等级。”

3.农村地区经济发展状况的“空心”和“充实”

农村空心化概念的第三个维度,是农村地区在经济发展上的“空心化”状态,也有研究使用“农村发展空心化”等概念称呼这一现象。刘永飞等指出:“农村空心化的最根本原因……是农村产业的缺失,全观中国的空心化村庄大多是在经济发展落后,乡镇企业缺乏的地区”。此外,徐勇在阐述“乡村发展的空心化”这一概念时,将其界定为“支撑乡村可持续发展和文明转型的资金、技术、知识、人才和需求等资源大量流失,乡村治理可利用的手段严重匮乏,从而陷入乡村发展的困境。”尽管农村经济的“空心化”维度很少单独出现,它经常与地理空间和人口结构的“空心化”一同作为农村地区空心化的下位指标出现,但是其所依据的理论、命题与地理或人口“空心化”并不相同,所以应作为独立维度进行考察。

想要明确回答农村地区经济“空心化”的否定性一极是什么这个问题,其实并不容易,其主要原因有以下两点。

第一,既有研究多是笼统地对农村经济的空心化或“农村发展空心化”概念进行定义,只有极少数学者尝试使用具体指标对其进行测量。例如钟宪章将空壳村的特征总结为“集体资产少、无集体创收渠道甚至拖欠外债、村集体经济实体少甚至没有”这三点,但是未列出具体判断标准。

第二个原因涉及到指标与概念之间仅仅是一种间接的联系。例如,杨忍、刘彦随等在构建县一级农村空心化的测量指标时,将其分为三个维度,即:土地、人口和经济。其中经济方面包括经济发展水平农民收入水平、区域经济结构三个指标。人均国内生产总值越高、农民人均纯收入越高,第二产业和第三产业增加值比重越高,则农村空心化程度越高。因为县一级区域中,经济的发展和产业结构的升级会推动农村劳动力从事非农职业;农民人均纯收入提高则农户外扩建房的意愿和能力增强,导致农村外拓蔓延占地;非农产业发展越快则农民非农就业越多,农村要素非农化转移越显著,这些都会加快的农村空心化。19这三个指标自身都不反映农村经济的空心化程度,而是可能会导致地理空间或人口空心化的因素之一。因此,农村地区在经济“空心化”的否定性一极并没有空间和人口的空心化那样明确,只能相对模糊地总结为农村经济的“充实化”。

农村经济空心化的视角,主要是将“空心化”的原因,归结为农村地区生产模式和产业结构的落后。因此,实现农村经济的“充实化”,需要在以下两个层面进行大力改革和发展。第一,依靠先进的农业科学技术,提高农业生产的机械化程度,形成生产形式、生产规模及生产服务的一条龙服务体系,通过实现农业生产的规模化、机械化程度,达到提高农业生产效率的目的。第二,追求农业生产高效化的同时,还应实现农业产业化对农村地区发展的推动作用。这要求农村政府不仅需要大力扶持和拓宽当地农民的创业渠道,还要顺应当下农民工返乡创业的积极性高涨的大趋势,创建良好的就业环境,创立有效的创业激励机制,在各个方面帮助返乡农民工实现创业意愿。

然而,农村经济的“空心化”,也会与地理空间的“空心化”和人口“空心化”相互作用,两者互为影响。因为经济发展具有聚焦人口的作用,所以农村经济的发展是有效改善农村空心化状况的有效路径。但是,人口的减少,人才的流失,会制约经济的发展。乡村经济的振兴,需要提供稳定的经济发展环境,吸引人才的到来,才能保障和促使农村经济长期有效的可持续发展。经历过城市生活体验的返乡农民工的力量不容小觑,他们是未来乡村振兴发展的有利担当者。因此乡村振兴发展规划中,需要将农民工的返乡创业纳入其中,两者的有效结合,可以推动乡村经济的高速发展。

4.小结

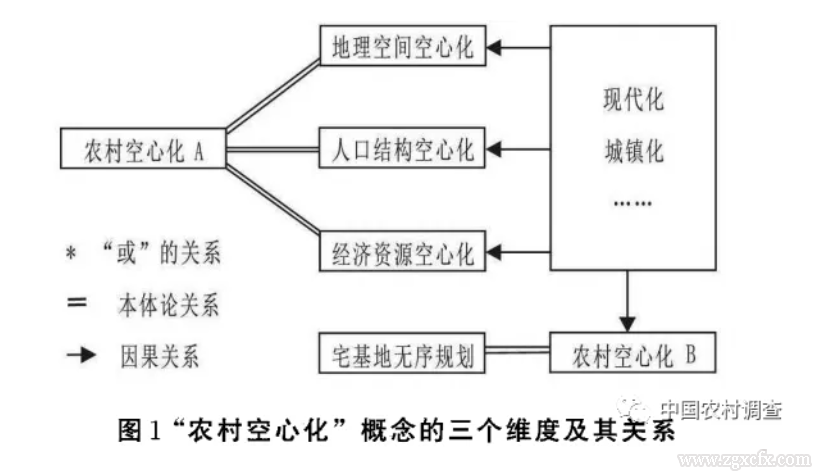

农村空心化概念,包含有地理空间“空心化”人口结构“空心化”和经济资源“空心化”三个维度,本节结合这三个维度所对应的指标/数据层级概念,对农村空心化的概念结构进行了深入分析。农村空心化的概念结构中各个维度之间的关系,可以用图1表示。

本节的阐述,可以归纳为以下两点。第一,农村的地理空间“空心化”维度下的两组二级概念“空心化”和“实心化”(农村空心化A)、“空心化”和“零空置”(农村空心化B)所依存的理论命题并不相同,因此应当视作两个有所关联但是本质不同的概念。第二,审视“农村空心化”概念的结构,农村的地理空间“空心化”维度下二级概念“空心化”和“零空置”,农村的人口结构“空心化”维度下的二级概念“空心化”与“零流出”,以及农村的经济发展“空心化”维度下的二级概念“空心化”与“充实化”三组二级概念,彼此独立存在的同时也相互产生影响。因此可以认为彼此间是可以相互替代的关系,即农村住宅的“高空置率”农村人口的“高流出率”和农村产业的“严重空虚”中任意一个现象都可以称作“农村空心化”,而且任意一个维度的空心化在下一个时点极有可能引发其他维度的空心化的产生。

三、“农村空心化”所衍生的其他“空心化”现象

1.农村“空心化”的衍生——农村社会的“衰落”

关于“农村空心化”现象的研究中存在一种被称为“综合性”的视角,即不仅从地理空间、人口移动和经济发展三个角度定义农村的“空心”现象,同时关注农村社会结构、政治生态等方面的“空心化”状况。但是,社会结构和政治生态的“空心化”并不适合与“农村空心化”既有的三个维度并列,单独作为“农村空心化”概念的构成部分。

农村社会的“空心化”主要表现为青壮年外出使家庭组织结构不完整,邻里组织也相应地联系松散,村庄集体组织空心化运转。陈家喜、刘王裔使用“服务空心化”概括这一现象,指出青壮年农民外出打工,导致农村留守老人养老、医疗和社会保障问题日趋严重,留守儿童的情感、教育及安全亟待加强。

农村社会的“空心化”依存于既有的三个维度,特别是由农村人口的空心化衍生的问题。例如,刘祖云、武小龙将空心村界定为“在工业化、城市化及社会转型的发展背景下,由于农业经济和就业结构的转变以及农村劳动力、资源的大量转移而导致农村经济发展缓慢,进而引起农村人才、农村产业、社会服务、基础设施多方面空心化的一种变异现象”。姜绍静、罗泮也指出,空心村的“空心并不一定是一种空间形态,而是土地、人口、经济、社会、文化等各要素偏离和谐运行轨道的结果,是农村多要素空心的综合,是农村社会生态失衡的体现”。

农村社会的“衰落”问题长期得到中央政府的重视。农业部农村经济研究中心的刘洋在回答记者问时,曾对“空心村”的概念作出过具体解释,他说:“当前所讲的‘空心村’,主要包含两个层面的含义。一是外在景观层面的‘空心’,即村庄用地外扩内空、农村住宅人走屋空的现象,这主要牵涉到农村的土地利用、住宅规划等问题。第二是内在资源层面的‘空心’,即农村劳动力、农村资金等流动到城市,由此造成了农村资源匮乏、农业生产萧条、公共事业衰败等景象。这两个层面是相互联系的,但内在资源的‘空心’影响更为深远”。由此可见,农村社会的“空心化”虽然是农村住宅空置、人口流出、产业空虚所引发的,但是其产生的根本原因不可轻视,需要得到积极且有效地治理。

2.农村“空心化”的衍生——农村政治的“解体”

许多研究者也观察到空心化现象对农村的政治生态产生负面影响,甚至已经威胁到基层政治组织正常运行。张永华等将空壳村界定为“那些经济出现衰落、基础设施年久失修、村民道德意识退化、基层政府权威尽失、普遍具有外迁心理、正在走向消亡的村庄”。

在发生原因上,农村基层政治的“空心化”甚至“解体”也是因农村人口、资源流出所衍生的社会问题。农村空心化是农村人口产业化和城镇化的共同作用下流向城市,致使农村地区的经济生产、公共服务、社会管理、民主建设发生衰落化,其至退化的社会现象。特别是大量农村中青年村民外出导致了农村地区人才匮乏、缺乏民众监督,进而衍生出选举参与率低、干部素质不足、监督流于形式等基层治理难题。总之,农村政治的“空心化”问题也可以视为农村人口的空心化所衍生出的现象。

四、作为复合概念的“农村空心化”

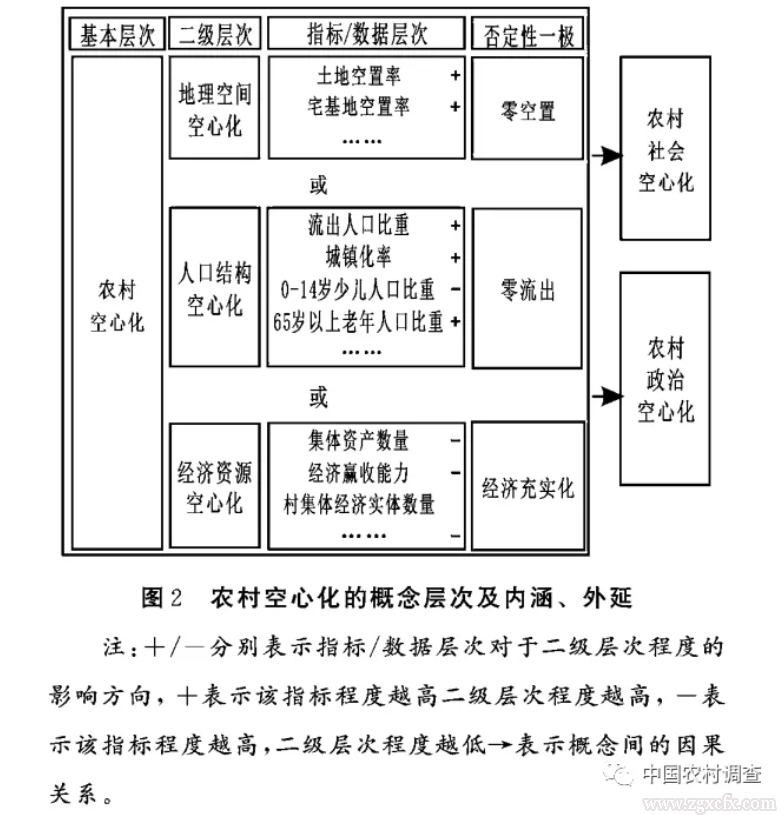

当前,“农村空心化”现象受到媒体和学术界的广泛关注。本文针对这一概念的内涵和外延,以及概念结构和层次进行了详细分析,分析结果可以总结为图2。

如图2所示,构成“农村空心化”概念的二级层次概念,可以总结为“地理空间空心化”“人口结构空心化”“经济资源空心化”三个层面。二级层次的三个维度都会相对独立地存在,而且三个维度中任意一个维度都可能引发其他两个维度的变化,因此可以认为这三个维度之间是可相互替代的“家族相似性”关系,即三个维度之间是“或”的关系,简而言之,某一案例符合任意一个维度就可以称作“农村空心化”。虽然在一些农村空心化的研究中,农村地区在社会结构和政治生态上的衰落也经常被视作“农村空心化”的一个维度。但是通过本文分析发现,二者仅仅是农村人口结构空心化的衍生现象,而非是直接构成“农村空心化”的层次概念。

关于农村空心化概念的指标/数据层次,研究者在既有研究中已经总结出一些极具可操作性的指标,可以用来测定农村地区“空心化”的程度。但是这并不意味着只有这些指标才能够代表农村空心化的具体表现,在今后的研究中应当通过不同地区的具体个案继续探索和完善农村空心化的指标。同时,农村空心化概念的诸项指标在逻辑上存在否定性一极,其二级层次的否定性一极可以总结为“零空置”“零流出”和“经济充实化”三个维度。

本文通过分析和归纳地理学、人口学、社会学、行政管理等诸多学科领域对于“农村空心化”概念的使用,将从前被认为“模糊”“多义”的“农村空心化”的概念结构及概念的内涵和外延进一步明确化了。而且,本文在分析中也避免了用所谓“综合性”视角归纳“农村空心化”概念的研究路径容易导致的含义“泛化”的问题,厘清了农村社会结构和政治生态的所谓“空心化”现象与空心化的主要维度之间的逻辑关系。由于篇幅所限,本文仅仅为明确“农村空心化”概念的内涵和外延提出了一个理解框架,今后需要通过对更多案例进行分析,来不断探索和完善二级层次和指标/数据层次指标。总之,“农村空心化”概念,是一个包含多层含义的复合概念,随着农村社会的发展,它的内涵和外延也将会发生新的变化,会促使我们不断地加深对这一概念的认识。

(杨春华系南开大学周恩来政府管理学院副教授;姚逸苇系北京外国语大学日本学研究中心讲师,中国乡村发现网转自:《农村经济》2021年第7期)

(扫一扫,更多精彩内容!)