——一个多案例的比较研究

摘 要:协商治理是乡村振兴战略下的农村基层治理的重要模式,对其运行机制及影响因素的研究具有重要的理论和政策意义。本文基于农民主体性视角,构建“协商议题—协商策略—协商效果”的关联性分析框架,以安徽省滁州市T县三个村庄的典型个案为例,通过案例比较方法,研究乡村振兴战略下农村基层协商治理的运行机制及其影响因素。研究发现,农村基层协商治理的运行机制是:党委引领下的协商平台作为组织基础;“外源—内响应有效—温和”模式的协商议题设置;协商策略与协商议题不断相互匹配的协商过程。整体看来,农村基层协商治理模式具有较好的治理效果。而协商议题特征、协商策略运用以及策略—议题匹配性三方面因素显著影响农村基层协商治理效果。

关键词:乡村振兴;农村基层;协商治理

一、问题提出与文献回顾

乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的政策目标需要政府、市场和社会多元主体的共同参与。乡村振兴战略实施促进资源和资本进入乡村,造成农村基层结构和利益格局的重塑,乡村治理将面临更为复杂的利益分化和利益诉求。协商治理作为一种能够有效化解冲突、凝聚共识的新的公共治理范式[1],将在乡村振兴战略的实施中发挥重要作用。《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》提出“稳步推进基层协商”。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》强调建立多层次基层协商格局。

在推进乡村振兴的背景下,中央在政策和制度层面倡导农村基层协商治理,引发地方和基层政府积极开展以协商治理为核心的农村基层治理创新。那么在实践层面上,乡村振兴战略下农村基层协商治理的运行机制如何?农村基层协商治理的效果受到哪些因素的影响?上述问题的回答对于深化我国基层协商民主理论与实践,创新乡村治理体制机制,推进乡村振兴有效实现具有重要的理论和现实意义。

简要回顾与本文主题密切相关的研究,可概括为三个方面:

(1)农村基层协商治理的基本模式。依据不同标准,学者们对农村基层协商治理模式进行类型划分,包括:“协商共治体系”、“民主协商议事会”、“分层民主协商”等[2];恳谈会、“让民做主”、“协商民主下基层”[3];政府主导型和农村社区主导型[4];“民主恳谈会”、“四议两公开”、“党员代表议事会”、“联户代表制”、“党群议事会”、“新村发展议事会”、乌坎模式[5];需求—回应模式、决策—协商模式和参与式预算模式[6];公共事项决策协商[7]、村务民主恳谈会等模式[8];决策性协商治理、听证性协商治理、咨询性协商治理、协调性协商治理和评议性协商治理等。[9]

(2)农村基层协商治理的运行机制。从组织机制来看包括“群众会+”[10]、“村两委+乡贤会”[11]、党组织领导的乡贤参事会[12]。从制度基础上分为制度改良型、制度创新型、制度改良与制度创新混合型,而党组织起到“元治理”作用[13]。从协商过程分析,包括公众对议题的建构、媒体对议题的审议、政府对议题的回应。[5]从治理体制分析,包括多元主体的有效参与,自治、法治、德治融合的治理体系,以及共建共治共享的治理格局。[14]对不同区域的总结,包括层级推进、机制融合、“三委”并行、权力下沉[15]。从民主技术来看包括“协商民意测验”[16]、“开放空间会议”等[17]。

(3)农村基层协商治理的影响因素。农村基层协商治理受到多维因素影响,包括:内部组织能力、外部体制约束以及村民经济理性;[18]主持人制度、代表产生机制、信息先行公开制度、问卷调查表决的决策制度;[19]乡村社会分化造成的乡村场域中协商理性流失、协商机构碎片、协商制度失范;[20]制度供给、监督问责、农民理性、基层干部协商民主意识;[21]协商时域发展的均衡性、协商主体参与的平等性、协商动因启动的包容性、协商程序制定的规范性、协商结果达成的共识性;[22]党的领导、制度化和程序化、民主作为工具(协商议题的事务性而非政治性);[23]农民政治素质[24]和政治能力[25];政治效能感和社会网络。[26]

上述成果为本文研究提供了基础,但仍然存在以下有待推进的方面:(1)以往研究多强调农村基层协商治理中的多元主体,并未强调乡村治理场域中农民的主体地位和主体利益;(2)以往研究多强调从宏观的社会与国家关系、自治与行政关系的分析视角,同时也强调微观具体的协商技术(会议主持、代表选取、民意问卷测量等)的影响,较少强调对于协商议题、协商策略以及协商结果等中观因素的关注。

基于上述分析,本文将利用基于典型案例的第一手田野调查资料,运用个案分析和案例比较的实证研究方法,构建基于农民主体性的“协商议题—协商策略—协商结果”的本土化分析框架,揭示农村基层协商治理运作机制的黑箱,并分析农村基层协商治理绩效的影响因素。

本文主要运用多案例比较的方法对乡村振兴战略下农村基层协商治理的运行机制进行研究。相比于单案例研究,多案例研究的说服力和推广性更强,在条件和资源允许的情况下,应该尽可能选择多案例研究设计,以提高内在效度和外在效度。[27]

二、农村基层协商治理的议题、策略及效果

本文中农村基层协商治理指的是,针对于乡村振兴战略实施中农村基层的利益矛盾和冲突等议题,公共性治理主体在协商平台或组织中,利用多元化的协商治理策略,通过对话、讨论、辩论等协商机制,在特定的协商程序和规则的规制下,达到形成共识和协调分歧的目标。

(一)农村基层协商治理的协商议题

农村基层协商治理议题以矛盾纠纷解决的协调性协商议题为主。而协商议题的特征对于协商治理的效果产生关键性影响。郎友兴认为议题的选择问题是协商成败的关键因素之一。[23]那么协商治理议题如何影响协商治理效果呢?杨守涛、李乐认为基层协商议程设置从议题提出、议程响应、响应状况、温和状况等方面影响协商治理效果。[28]袁方成、毛斌菁将协商民主的议题概括为“人”、“事”、“物”三类不同性质的事务。[29]徐明强将基层协商治理的议题和模式进行划分,不同的协商议题对应于不同的协商治理模式和机制。[30]

基于上述研究,我们从农民主体地位和主体利益的角度出发,提炼出农村基层协商议题的两个关键要素,即议题公共性和利益关联性。公共性是与私人性、个人性、私密性等概念相对而言的,它强调的是某种事物与公众、共同体(集体)相关联的一些性质。[31]那么协商议题公共性指的是,所协商的问题和对象与农民群体以及村庄集体的关联状况,涉及到的农民群体越广泛、与村庄集体利益关联度越高,则说明该协商议题的公共性越高。利益关联性指的是协商问题和对象与农民个体及私人利益的关联程度,相关程度越高则利益关联性越高,相关程度越低则利益关联性越低。在乡村治理中,关涉农民个体及私人的利益包括获取收益的正向利益和受到损害的负向利益,那么利益关联性也包括正向利益关联性和负向利益关联性。

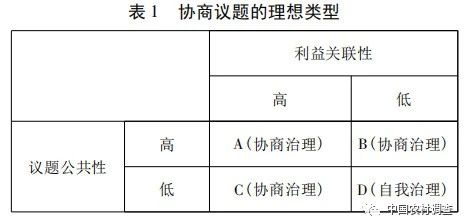

基于议题公共性和利益关联性两个维度可以将协商议题划分为四种理想类型,如表1所示。其中A代表议题公共性高且利益关联性高的协商议题,B代表议题公共性高且利益关联性低的协商议题,C代表议题公共性低且利益关联性高的协商议题,而D代表议题公共性低且利益关联性低的协商议题。其中A、B、C三类协商议题是农村基层协商治理面临的主要协商议题类型;而D类协商议题由于议题公共性低且利益关联性低,与村庄公共利益和农民私人利益的关联程度都不高,依靠利益相关者的自我治理就能解决,并不会也不需要进入协商议程之中。

(二)农村基层协商治理的协商策略

协商策略指的是协商治理过程中公共性治理主体为了化解矛盾、协调分歧、均衡利益所主要使用的方法和理由。以往针对于基层协商治理的微观层面的实证研究中,较多地强调协商治理技术的影响。西方技术民主发展出的公民共识会议、[32]愿景工作坊、[33]协商民意测验、[16]开放空间会议[34]等具体协商治理技术及其操作被引入国内。会议主持人制度、随机抽样选出代表的制度、信息先行公开制度、问卷调查表决的决策制度等操作性和技术性因素在协商治理实践中被强调。[19]与以上实践不同,我国农村基层普遍性的协商治理实践在技术和操作上尚不能达到一个较为严密和完备的状态,更多的是基于一种协商民主理念,在协商治理组织和平台中,针对于协商议题运用相应协商策略,进而达到问题解决的目标。因而我们将关注重点放到协商治理中的策略选择,而不是技术使用。

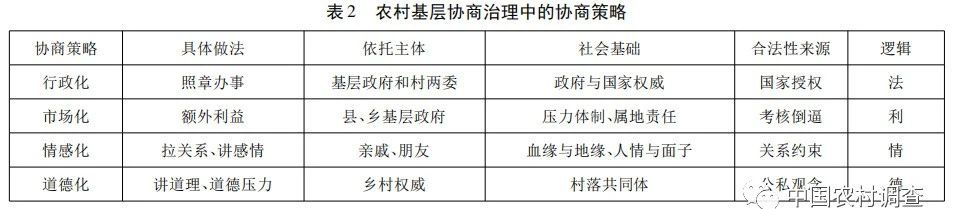

从理论和实践层面考量,我们认为农村基层协商治理的策略包括行政化、市场化、情感化和道德化四种主要类型。我们分别从具体做法、依托主体、社会基础、合法性来源以及实践逻辑等维度对四种协商治理策略进行分析。

(1)行政化的协商策略。在农村基层协商治理中,行政化的协商策略主要指依托于行政性组织(包括基层政府、村两委及其成员)依照政策和制度的规定照章办事的一种协商治理方式。行政化策略来源于科层化的行政逻辑在乡土社会中的延伸,其社会基础是政府和国家的权威性。行政化协商策略的合法性来源于国家的授权,而乡土社会及农户基于对政府和国家权威的认同,进而对行政化协商策略产生信任和认同。行政化协商策略在乡村社会中的实践逻辑是一种“法”治的逻辑。需要说明,这种逻辑中的“法”是一种广义和泛指的“法”,指的是国家和政府制定和颁布的政策、规章、制度以及法律。

(2)市场化协商策略。市场化的协商策略指行政性组织(主要是县、乡两级基层政府)依照“市场交易”的逻辑,通过给予被协商农户额外利益换取矛盾平息和问题解决的一种协商治理方式。市场化的协商策略的社会基础来源于我国政府科层治理体制中的压力型体制[35]和属地责任制。[36]市场化协商策略的合法性来源于压力型体制和属地责任制中强惩罚性的考核激励,这种考核倒逼不仅造成了市场化协商策略,同时也导致基层政府的共谋行为。[37]市场化协商策略遵循“用利益换稳定”的基本原则,是一种市场化的利益交换,因此我们认为其遵循“利”治的逻辑。

(3)情感化的协商策略。情感化的协商策略指在农村基层协商治理实践中,利用被协商对象的亲戚、朋友,通过拉关系、讲情感等具体做法,进而促进协商目标实现的一种协商治理方式。情感化协商策略的具体做法是拉关系、讲感情,所依托的主体是与被协商对象具有情感关系的亲戚、朋友等。情感化协商策略的社会基础来源于血缘和地缘关系,以及人情和面子观念。中国是一个关系社会、人情社会和面子社会,[38]这种社会结构在乡土中体现的更为明显。因此,情感化协商策略的合法性来源于血缘和地缘关系、人情和面子观念所产生的关系约束。情感化协商策略遵循“情”治的实践逻辑。

(4)道德化的协商策略。道德化的协商策略指农村基层协商治理实践中,利用乡村中的权威,通过摆事实、讲道理的方法,促进协商目达成的一种协商治理方式。道德化协商治理策略的具体做法就是摆事实、讲道理,进而让被协商对象感受到乡土中道德的压力,所依托的主体主要是乡村社会中做事公允、素有威望、众人信服的长辈,我们称之为乡村权威。道德化协商策略的社会基础是具有“差序格局”社会结构的村落共同体。费孝通认为传统乡土中国是一种长老统治下的礼治秩序,[39]而这种传统底色具有历史延续性。在当前的农村基层中,传统的道德仍然具有约束性。从公私观念来看,村落共同体中所强调的大公无私和公大于私的道德准则构成了道德化协商策略的合法性来源。道德化协商策略遵循“德”治的实践逻辑。

(三)协商议题、协商策略与协商效果

农村基层治理问题进入协商治理议程的过程就是农村基层协商议程设置过程。有效的基层协商议程设置是在有限的基层治理资源下基于良性互动的积极有效的响应。[28]因此,本文在分析农村基层协商治理运行机制时关注协商议题设置,并重点分析议题设置过程中不同治理主体的互动和响应。

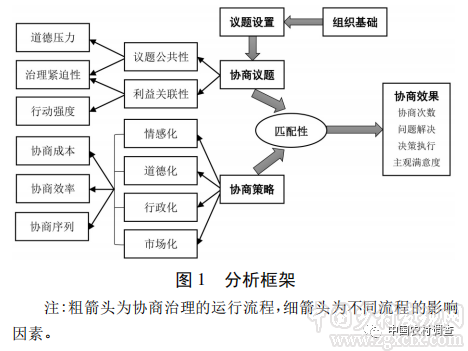

议题公共性和利益关联性是协商议题的关键性要素,其中协商议题公共性指这一议题或议程与村庄公共利益的关联程度。利益关联性则指的是议题或议程与农民私人利益的关联程度。从农民主体视角来看,议题公共性越高,那么被协商农户在村庄中感受到的群体压力和道德压力越大;利益关联性越高,那么被协商农户参与利益争夺和博弈的行动强度越高。从基层政府和村两委等行政性组织主体视角来看,议题公共性越高,说明该议题成为了村庄治理的重要问题,亟待解决,因而该议题的治理紧迫性越高;利益关联性越高,农民行动强度越高,集体行动、上访等基层不稳定因素越多,那么该议题的重要程度也越发提升,其治理紧迫性越高。议题的治理紧迫性影响行政性组织的注意力分配,进而造成一系列不预期的治理后果。议题公共性与利益关联性的差异同时影响利益关联的农户和行政性治理主体的行为,对治理主体的互动和响应产生影响,进而也对协商议题设置产生影响。

当面临某一协商议题时,公共性治理主体将采取一定的协商策略进行协商治理。协商策略包括情感化、道德化、行政化和市场化等四种基本类型。在协商策略的选择时需要考虑协商成本、协商效率和协商序列三方面的关键要素。在基层协商治理实践中,行政性治理主体追求更高的效率、更低的成本以及合服习惯的治理策略。因此,基层治理主体面对不同协商议题,需要选取不同的协商策略,进而达到成本、效率和序列的平衡。

在农村基层协商治理实践中,基于成本、效率以及序列的三重考量,不同的协商议题需要选取与之匹配的协商策略,才能达到较好的协商治理效果。因而我们认为协商议题与协商策略的匹配程度决定了协商治理的效果。协商议题与协商策略的匹配性越高,则协商治理效果越好;反之匹配性越低,则协商治理效果较低。

对于协商效果的评价包括主观和客观两个维度。其中客观协商效果主要通过协商治理实践中协商次数、问题是否解决、决策是否执行三方面指标进行考察;而主观协商效果则主要通过对被协商主体(主要是利益关联的农户)的主观满意度进行考察。此外,协商治理具有一定的规程、程序和机制,因而需要一定的组织基础来承担协商治理的实施。在分析农村基层协商治理运行机制时还需要考虑其组织基础。农村基层协商治理的组织基础主要从协商平台的形成机制和对利益相关方的吸纳机制两方面展开分析。

综合以上分析,本文构建了协商议题、协商策略与协商效果的关联性分析框架,如图1所示。

三、农村基层协商治理运行机制的案例比较

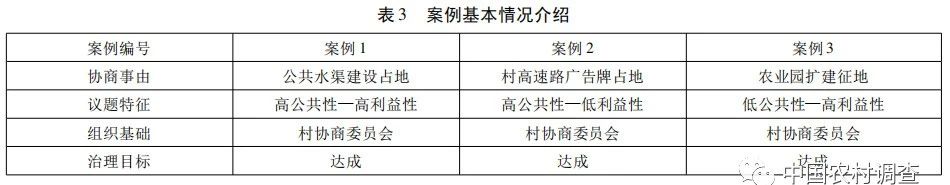

随着乡村振兴战略的推进和落实,安徽省滁州市T县积极开展以协商治理为核心的农村基层治理创新,涌现出一大批以协商机制推进基层善治的案例。依据案例研究原则和本文理论框架,我们选取三个典型案例(见表3)作为本文研究对象。

本部分将从农村基层协商治理的组织基础、议题设置、协商实践以及协商效果四个方面进行多案例比较分析,进而总结出农村基层协商治理的运行机制。

(一)组织基础:党委引领下的协商平台

拥有固定成员构成的协商组织平台,即协商委员会,是农村基层协商治理能够实施的组织基础和前提条件。协商组织平台中成员的基本构成和产生机制反应基层协商治理的组织和结构特征。

从协商委员会基本构成来看,三个案例村庄的协商委员会中,秩序主导者(行政性治理主体)占协商组织的大部分成员构成,而农民占协商组织的构成较小。其中案例1中S村协商委员会中农民代表仅1人;案例2中J村协商委员会中农民代表2人;案例3中G村协商委员会农民代表仅1人,并且还兼具部分秩序主导者身份(村老书记)。因而协商委员会并不能较好地体现出农民主体地位。

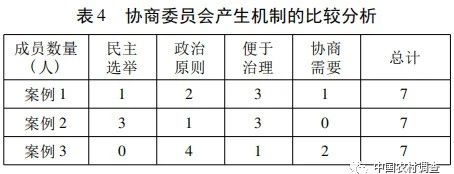

从协商委员会的产生机制来看,主要包括民主选举(推选)、便于治理、政治原则和协商需要四个方面。其中民主选举(推选)指村民或村民代表通过投票或推举方式产生协商委员会成员的机制;便于治理指的是为了方便协商议题的有效治理将村庄中的原秩序主导主体直接纳入协商委员会的机制;政治原则指的是依据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》中关于“党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,加强协商民主建设,必须坚持党的领导,充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用,把握正确方向,形成强大合力,确保有序高效开展”的规定,将基层党组织负责人直接纳入协商委员会的机制;协商需要指的是依据协商治理的程序和规则等具体需要,将一些事务性成员直接纳入协商委员会的机制。

不同案例村庄的协商委员会产生机制存在差异性。第一,案例1和案例2存在民主选举机制产生的成员,但案例3中协商委员会成员都非民主选举产生,因此我们认为协商委员会不能较好地体现出协商治理的民主原则。第二,案例1和案例3中存在协商委员会成员通过协商需要机制产生,而案例2中没有协商委员会成员是因为协商需要产生,因此协商委员会的生成并不重视协商程序和协商规则。第三,案例1、案例2和案例3中都有协商委员会成员通过党的领导的政治原则机制产生,因此农村基层协商委员会强调党委引领的政治原则。第四,案例1、案例2和案例3中都有协商委员会成员通过便于治理机制产生,因而农村基层协商委员会强调对于协商事务的有效治理。总结起来,农村基层协商委员会的产生更强调党的领导和有效治理的原则。

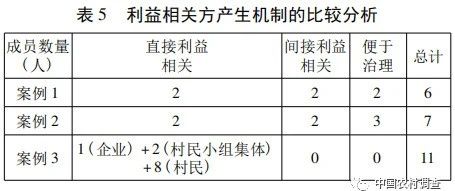

基层协商需要重视吸纳利益相关方参加协商。协商治理中利益相关方的产生包括直接利益相关、间接利益相关以及便于治理三种机制。其中直接利益相关机制指直接受到利益损害或获取正向利益的主体被吸纳参与协商;间接利益相关指与村庄公共利益关联,与直接利益相关者具有亲戚、邻居或朋友关系的主体被吸纳参与协商;便于治理机制指的是为了方便协商议题的有效治理,将村庄权威、基层政府相关部门负责人等主体吸纳参与协商。

比较不同案例中协商治理利益相关方的产生机制:案例1中,S村协商治理吸纳的利益相关方共6人,其中直接利益相关2人,即2名被协商对象;间接利益相关2人,即同村民小组的村民代表;便于治理机制产生2人,即2名镇干部。案例2中,J村协商治理吸纳的利益相关方共7人,其中直接利益相关2人,即2名被协商对象;间接利益相关2人,即被协商对象的2名好朋友;便于治理机制产生3人,包括2名村庄权威和1名村小组组长。案例2中,G村协商治理吸纳的利益相关方共11人,都是与该协商议题具有直接利益相关的主体,包括1名企业(农业产业园)代表、2名村民小组集体代表(村民小组组长)和8名村民代表。

(二)议题设置:问题如何进入协商议程

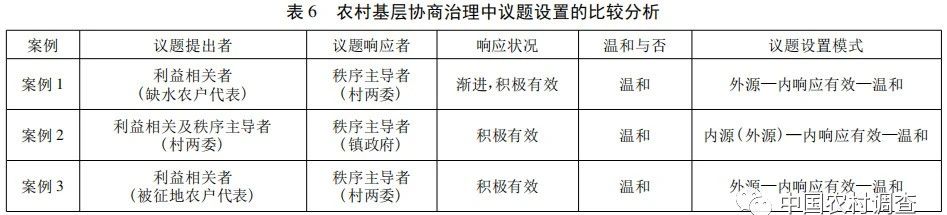

协商议题设置是将一般性的治理问题变成协商治理议题的过程。协商议题设置是基层协商治理的初始环节,对协商治理的后续环节和流程产生重要影响。我们分别从议题提出者、议题响应者、响应状况、温和还是激进等因素对农村基层协商治理的议题设置进行分析。

案例1中,协商议题的提出者是因为新水渠未能贯穿通水而缺乏农业用水的农户代表,是利益密切相关主体,在协商治理活动中属于外源性因素。该案例中协商议题的响应者是村两委,是村庄秩序主导者,在协商治理中属于内源性因素。从响应状况来看,在缺水农户及农户代表提出议题后,村两委有一个渐进认同,最终积极有效响应的过程。从过程的温和程度来看,缺水农户提出议题,村两委响应议题的过程中,各个主体之间并未发生冲突,而是保持一种有效沟通和良性互动的温和状态。基于上述分析,我们认为案例1中S村的协商议题设置是一种“外源—内响应有效—温和”模式。

案例2中,协商议题的提出者是担心高速路广告牌占地冲突影响项目实施的村两委。作为议题提出者的村两委具有利益相关者和秩序主导者的双重角色,但仍然主要承担秩序主导者的角色。正是因为双重角色,案例中村两委向上一级的秩序主导者镇政府提出协商议题。镇政府作为议题响应者,是秩序主导者,在协商治理中属于内源性因素。从响应状况来看,村两委发现该治理问题后,经过提议和审议后上报镇政府,镇政府通过与村两委的协商,决定将这一问题设置为协商议题,并交由协商委员会执行。村两委与镇政府通过积极有效的互动、沟通和协商达到了积极有效的响应状态。整个响应过程无矛盾冲突,属于温和响应。基于上述分析,我们认为案例2中J村的协商议题设置是一种“内源(外源)—内响应有效—温和”模式。

案例3中,协商议题的提出者是G村农业产业园二次征地中不满意征地补偿标准的被征地农户代表,是利益密切相关者,在协商治理中属于外源性因素。这一案例中协商议题的响应者是村两委,属于秩序主导者,在基层协商治理中是内源性因素。从响应状况来看,利益相关的村民与村两委持续地沟通、互动,村两委与协商委员会及农业产业园协商沟通后,决定将征地问题纳入协商治理,设置为协商议题,并由协商委员会具体执行。整个设置协商议题过程村两委的响应积极有效,并且未发生冲突,各主体互动响应过程较为温和。基于以上分析,我们认为案例3中G村的协商议题设置是一种“外源—内响应有效—温和”模式。

(三)协商实践:策略与议题的匹配过程

当治理问题完成议题设置成为协商议题后,协商治理呈现为协商策略与协商议题不断匹配并最终达成协议的实践过程。

1.高公共性—高利益性议题的协商治理

案例1中S村的协商议题是新水渠建设占地问题。从议题特征来说,新水渠的建设关系到水渠下游两个村民小组近百户农民的农业用水问题。因此,该议题与村庄公共利益密切相关,议题公共性高。对于两户被占地协商农户,一方面被占用土地田块较小,被占后土地将无法继续耕种,失去农业价值,另一方面征用土地上有数量较多的树木,具有较高的经济价值。因此,该议题与被占地农户的私人利益关系密切,并且该利益涉及到的经济价值较高,我们认为该议题的利益关联性高。

案例1中S村新水渠占地协商过程中,公共性治理主体综合运用了行政化、情感化、市场化和道德化等四种策略。正式协商前的入户走访中,首先运用行政化策略,但并不奏效,被协商农户避而不见。然后使用情感化策略,了解被协商农户需求,将其重新带入协商之中。第一次正式协商,由于农户认为占地后利益受损严重,协商委员会的行政化策略不起作用。第二次正式协商中,市场化和行政化的混合策略由于补偿标准不明确而作用甚微。第三次正式协商中,市场化、道德化和行政化的策略,一方面解决了被协商农户的疑虑,部分满足其利益诉求,另一方面也使其感受到村庄的道德压力,因而协商策略产生较好的效果,双方达成一致,协商成功。

2.高公共性—低利益性议题的协商治理

案例2中J村的协商议题是高速路广告牌占地问题。从议题特征来说,高速路广告牌的建设是集体经济薄弱的J村为了发展和壮大集体经济而依托高速路的便利而开展的公共项目。因此,该议题与村庄公共利益密切相关,议题公共性高。对于两户被占地农户,高速路广告牌的高炮地基占用面积较小,毁坏庄稼较少,并且对于土地以后的耕种影响不大。因此,该议题与被占地农户的私人利益产生关系,但涉及到利益的经济价值较低,我们认为该议题的利益关联度低。

案例2中J村高速路广告牌占地协商过程,公共性治理主体通过组织村庄权威、朋友、邻居等群体共同参与协商,主要运用了行政化、道德化和情感化三种协商策略,达到了较好的协商治理效果。其原因在于:一方面,高公共性低利益性协商议题中,被协商农户会受到较大的道德压力,同时因为利益较少造成参与利益争夺激励不足、缺乏动力。另一方面,公共性治理主体通过引入村庄权威、朋友、邻居等多元主体,正确地采用以道德化为核心的协商策略,协商策略与协商议题匹配性高。

3.低公共性—高利益性议题的协商治理

案例3中G村的协商议题是农业产业园征地问题。从议题特征来说,农业产业园征地行为是一个企业发展的市场化行为,与村庄公共利益关系不大,因此该议题公共性低。对于被征地的村小组集体和农户,征地面积较大,达到53亩,按照以往企业征地补偿最低标准3万元/亩计算,征地补偿金额高达159万元。同时按照以往企业征地补偿最高标准3.6万元/亩计算,征地补偿金额为190.8万元,最低标准和最高标准的补偿款差值高达31.8万元。农业产业园征地涉及到两个村民小组集体和23户农民,牵涉面积较为广泛,补偿金额非常巨大。因此,该议题与被征地农户私人利益关系密切,且经济价值巨大,我们认为该议题的利益关联性高。

协商议题被受理后,协商委员会组织利益相关方针对于农业产业园征地问题进行10次协商,包括2次座谈会协商和8次入户协商。案例3中G村农业产业园征地协商过程,公共性治理主体组织利益相关的被征地农户及村民小组集体代表、征地企业、村庄权威、朋友邻居等主体共同参与协商。运用的策略包括行政化、市场化、道德化和情感化,其中市场化策略为主,其他策略为辅。通过上述协商方法最终达到了有效的协商治理。

(四)村级协商治理的效果及其影响因素

治理模式的好坏需要对其治理效果进行考察。一般而言可通过测量治理绩效来评价治理效果,并且需要这种治理绩效的考察是可置信的。那么农村基层协商治理的效果如何,哪些因素对其产生显著影响?对于协商效果的评价包括主观和客观两个维度。其中客观协商效果主要通过协商治理实践中协商次数、问题是否解决、决策是否执行三方面指标进行考察;而主观协商效果则主要通过被协商主体(主要是利益关联的农户)的主观满意度进行考察。

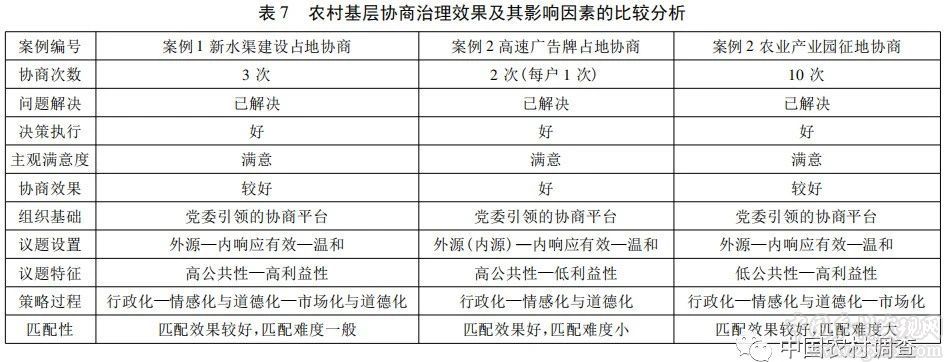

依据上述指标我们对农村基层协商治理的效果进行考察。案例1中,协商委员会与利益相关方共进行3次协商,问题得到解决,并且协商决策执行较好,被协商农户满意度较高。因此我们认为案例1的协商治理效果较好。案例2中,协商委员会与利益相关方进行2次协商,每户协商对象仅协商1次,问题得到解决,协商决策执行到位,农户满意度高。因此,我们认为案例2的协商治理效果很好。案例3中,协商委员会与利益相关方共进行10次协商,问题基本得到解决,协商执行到位,农户较为满意。因此,我们认为案例3的协商治理效果较好。总结起来,乡村振兴战略下的农村基层以多元主体有效沟通互动为基础的协商治理模式具有较好的治理效果。

农村基层协商治理过程包括组织基础、议题设置、议题特征、协商策略、策略—议题匹配性、协商效果等关键性要素。我们分别从上述因素出发,通过案例比较方法分析协商效果的影响因素。组织基础方面,案例1、案例2和案例3中,其组织基础都是党委引领下的协商平台,而协商委员会的构建强调党的领导的政治原则以及便于治理的有效性原则。议题设置方面,案例1、案例2和案例3中,基本上都是利益相关的外源性主体发起议题,村两委和基层政府等内源性主体积极响应,并且两者之间的响应和互动是温和、积极且有效的,是一种“外源—内响应有效—温和”模式。议题特征方面,案例1为高公共性高利益性议题;案例2为高公共性低利益性议题;案例3为低公共性高利益性议题。协商策略方面,案例1采取先行政化化,再情感化和道德化,最后市场化和道德化的协商策略;案例2采取先行政化,再情感化和道德化的协商策略;案例3采取先行政,再情感化和道德化,最后市场化的协商策略。协商策略与议题的匹配性方面,案例1匹配效果较好,匹配过程适中,匹配难度一般;案例2匹配效果好,匹配过程较短,匹配难度较小;案例2匹配效果较好,匹配过程较长,匹配难度较大。

对比三个案例,案例2协商效果最好,案例1和案例3协商效果较好。组织基础和议题设置方面,三个案例都基本一致。而议题特征、协商策略和匹配性方面,三个案例存在较大的差异性。因此我们认为协商议题特征、协商策略运用、以及协商策略和议题的匹配性对于农村基层协商治理效果产生显著影响。

四、基本结论

协商治理作为一种能够有效化解冲突、凝聚共识的治理模式,对乡村振兴战略下的农村基层治理产生重要作用。那么研究乡村振兴战略下农村基层协商治理的运行机制及其影响因素具有重要的理论和实践意义。以往对农村基层协商治理的研究中,较少强调协商治理中的农户主体地位和主体利益,对协商议题、协商策略以及协商效果等因素缺乏关注。基于此,本文从农民主体性视角,构建“协商议题—协商策略—协商效果”的关联性分析框架,通过多案例的比较分析,揭示农村基层协商治理的运作机制,并进一步分析农村基层协商治理效果的影响因素。

研究表明:(1)农村基层协商治理的组织基础是党委引领下的协商平台—协商委员会。协商委员会的构建注重党的领导的政治原则和便于治理的有效性原则,而不强调民主选举和协商程序规则的原则。协商委员会对于利益相关方地吸纳不仅强调直接利益相关,还注重吸纳间接利益相关方以及有助于协商治理的主体。

(2)农村基层协商治理的协商议题设置是一种“外源—内响应有效—温和”模式。利益相关的外源性主体发起议题,村两委和基层政府等内源性主体积极响应。利益相关方和秩序主导者通过持续地良性沟通和互动,进而达到积极有效且温和的协商议题响应,最终完成议题设置,进入协商治理实践流程。

(3)农村基层协商治理的机制是公共性治理主体运用不同协商策略与相应的协商议题不断匹配,最终促进利益相关方达成一致,实现利益均衡和基层秩序。协商策略与协商议题的匹配模式是:高公共性高利益性议题以市场化策略和道德化策略为主,行政化策略和情感化策略为辅;高公共性低利益性议题以道德化和情感化策略为主,行政化策略为辅;低公共性高利益性议题以市场化策略为主,行政化、道德化及情感化策略为辅。

(4)整体看来,农村基层协商治理模式具有较好的治理效果。农村基层协商治理效果受到协商议题特征、协商策略运用、协商策略和议题的匹配性三方面因素的显著影响。其影响机制是:议题公共性越高,协商治理越简单;议题利益关联性越高,协商治理越复杂;公共性低利益性高议题的协商治理比公共性高利益性高议题更复杂;协商策略与协商议题匹配性越好,匹配难度越小,协商治理效果越好。

【参考文献】

[1]张敏.协商治理:一个成长中的新公共治理范式[J].江海学刊,2012(5).

[2]李增元,王岩.农村社区协商治理:实践动因及有效运转思路[J].行政论坛,2018(5).

[3]闫夏,刘晖.农村基层协商民主的典型探索与实践路径研究[J].学习论坛,2018(2).

[4]卜万红.论我国基层协商式治理探索的成就与经验——基于民主恳谈会与“四议两公开”工作法的分析[J].河南大学学报(社会科学版),2015(5).

[5]张国献.乡村协商民主的地方实践——广东乌坎“村委卖地”议题的政策倡议[J].中国农村观察,2014(1).

[6]林雪霏.当地方治理体制遇到协商民主——基于温岭“民主恳谈”制度的长时段演化研究[J].公共管理学报,2017(1).

[7]蒋招华,何包钢.协商民主恳谈:参与式重大公共事项的决策机制——2005年温岭市泽国镇公众参与城镇建设资金使用安排决策过程的个案报告[A]//协商民主的发展:协商民主理论与中国地方民主国际学术研讨会论文集[D].北京:中国社会科学出版社,2006.

[8]He B.From village election to village deliberation in rural China:Case study of a deliberative democracy experiment[J].Journal of Chinese Political Science,2014,19(2):133-150.

[9]胡永保,杨弘.中国农村基层协商治理的现实困境与优化策略[J].理论探讨,2013(6).

[10]杨守涛.乡村振兴战略语境下的基层协商与农村社会治理创新——M县“群众会+”模式研究[J].领导科学,2019(2).

[11]和思鹏,卢丽娟.乡贤会嵌入民族地区乡村治理的内在价值及路径选择——以印江自治县“村两委+乡贤会”为例[J].贵州民族研究,2018(4).

[12]崔凤军,姜亦炜.农村社区开放式协商机制研究——基于德清县乡贤参事会的调查[J].浙江社会科学,2018(6).

[13]季丽新.中国特色农村民主协商治理机制创新的典型案例分析[J].中国行政管理,2016(11).

[14]林丽丽,鲁可荣.农村社会治理中的协商民主[J].长白学刊,2018(3).

[15]龚骏,罗家为.治理创新视角下的基层协商民主[J].天津行政学院学报,2016(6).

[16]Fishkin J S,He B,Luskin R C,et al.Deliberative democracy in an unlikely place:Deliberative polling in China[J].British Journal of Political Science,2010,40(2):435-448.

[17]袁方成,张翔.使协商民主运转起来:技术如何可能——对“开放空间会议技术”及其实践的理解[J].甘肃行政学院学报,2015(4).

[18]李传兵.“选择性协商”:村级党组织行动逻辑的组织基础分析——以安阳“思辩堂”、瓮安“5531”模式为例[J].江汉论坛,2015(4).

[19]何包钢,王春光.中国乡村协商民主:个案研究[J].社会学研究,2007(3).

[20]刘海军,王平.社会分化视域下农村基层协商机制的建构[J].求实,2018(2).

[21]曲延春,陈浩彬.农村基层协商民主制度化:实践困境与推进路径[J].农村经济,2017(10).

[22]唐鸣,黄敏璇.新型城镇化背景下农村社区协商实践创新的规范化与制度化研究——基于全国16个农村社区协商典型案例的分析[J].中共中央党校学报,2017(3).

[23]郎友兴.让农民的协商民主有效地运行起来:浙江省临海基层协商民主研究[J].中共浙江省委党校学报,2016(5).

[24]季丽新,高宝琴,李恒年.农民政治水平和农村民主协商治理机制研究[M].北京:中国社会科学出版社.2017.

[25]季丽新.以农民政治水平的提升促进农村民主协商治理机制的优化[J].当代世界与社会主义,2014(4).

[26]裴志军.政治效能感、社会网络与公共协商参与——来自浙江农村的实证研究[J].社会科学战线,2015(11).

[27]Eisenhardt K M.Better stories and better constructs:The case for rigor and comparative logic[J].Academy of Management review,1991,16(3):620-627.

[28]杨守涛,李乐.基层协商议程设置的基本模式研究——典型案例描述与分析[J].中国行政管理,2019(1).

[29]袁方成,毛斌菁.协商民主如何助推治理现代化?——城乡基层的考察与分析[J].新视野,2017(1).

[30]徐明强.基层协商治理的问题维度与制度供给——基于多案例的类型比较分析[J].理论月刊,2018(5).

[31]谭安奎.公共性二十讲[M].天津:天津人民出版社,2008.

[32]Andersen I E,Jæger B.Scenario workshops and consensus conferences:towards more democratic decision-making[J].Science and public policy,1999,26(5):331-340.

[33]Brown M B.Survey article:citizen panels and the concept of representation[J].Journal of Political Philosophy,2006,14(2):203-225.

[34]哈里森·欧文.开放空间科技:引导者手册[M].吴资杏,钟琮贸,林慧玲译.台北:开放智慧引导科技有限公司,2006.

[35]荣敬本,等.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998.

[36]郑永君.属地责任制下的谋利型上访:生成机制与治理逻辑[J].公共管理学报,2019(2).

[37]周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008(6).

[38]Hwang K.Face and Favor:The Chinese Power Game[J].American Journal of Sociology,1987,92(4):944-974.

[39]费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

作者系西北农林科技大学人文社会发展学院公共管理系副教授

中国乡村发现网转自:《西南民族大学学报》(人文社科版)2020年第5期,第202-210页

(扫一扫,更多精彩内容!)