目前利用农业生产自身消纳农业污染物仍是一种有效措施

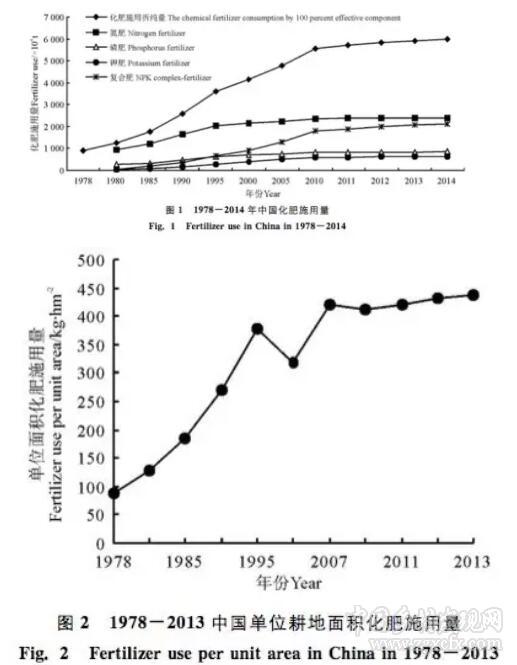

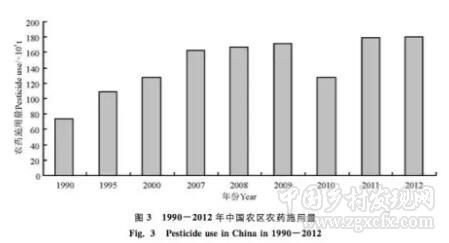

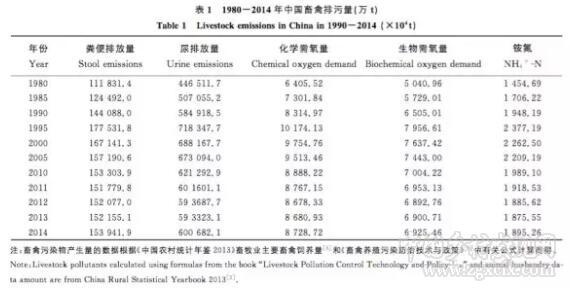

作者根据中国统计年鉴及中国农村统计年鉴的数据分析了我国由化肥、农药、养殖废弃物等产生的农业污染现状。结果表明,从改革开放至今,我国化肥施用量呈逐年递增趋势 ,其中,2014年化肥施用量同比增加了578.27%,2013 年单位耕地施肥量同 比增加了391.78% ;2012年农药施用量同比增加了1.5倍;同时随着养殖业的迅猛发展,废弃物排放量也逐年递增。

随着中国经济的飞速发展,农业生产方式发生了深刻的变革,自给自足的传统农业逐渐向集约化、专业化和规模化的现代农业转变,以高投入、高产出、高排放为特征的现代农业在带来巨大经济效益的同时,也带来了一系列的环境问题。环境污染分点源污染与面源污染,面源污染 (dif fused pol lution,DP)是指溶解和固体的污染物从非特定地点,在降水或融雪的冲刷作用下,通过径流过程而汇入受纳水体 (包括河流、湖泊、水库和海湾等 )并引起有机污染水体富营养化或有毒有害等其它形式的污染。农业面源污染是分布最广泛且最主要的农业环境污染之一,其主要来源于农田施肥、农药、畜禽及水产养殖等。

我国农业生产中化肥利用率并不高,大量无法被植物吸收利用的氮、磷、钾等养分直接随着灌溉水、地表径流等进入附近水体。集约化畜禽养殖业的发展更是加剧了这一过程,其未处理或处理后未达标排放的粪污任意排放后造成水体污染和富营养化,使区域水生生态系统平衡遭到破坏。

由于农业面源污染物大多属于有机污染物,氮(N )、磷 (P )含量高,如果将其合理利用可变为有用的资源,产生良好的经济效益。目前利用农业生产自身消纳农业污染物仍是一种有效措施。

草本植物作为生态系统的初级生产者之一 ,具有适应性强、生长迅速、繁殖系数高、抗性强等特点,是退化生态系统植被恢复的先锋物种, 其在消纳养殖场污水、富集土壤重金属、消除土壤污染方面有巨大的潜力。为此,分析我国农业面源污染现状,探讨草本植物在治理农业面源污染的应用效果及治理模式,以期为农业面源污染治理提供科学依据。

农业面源污染的现状

化肥施用及污染现状

现代农业的发展离不开化肥和农药的高投入,据统计, 我国化肥施用量逐年呈递增趋势。1980-2014年期间,化肥施用量平均以每年10%的速度增加 ,2014年的化肥施用量比1978年增加了578 .27 %(图 1);单位耕地面积的施肥量也呈递增趋势,从1978年的88.94kg·hm-2 递增至2013年的437.39kg · hm - 2, 增加了391.78% ( 图 2 ) , 远远超 过发达国家设置的安全施肥标准 (225kg · hm - 2 ) 。长期施用化肥导致土壤酸化、板结,土壤微生物的数量和活性降低,土壤结构破坏 ,加上化肥的利用率并不高 (N、P 、K利用率仅为30 % ~ 35 % 、10 % ~ 20 % 和 35 % ~50% ),进入附近水体易造成水体富营养化和水生生态系统失衡。

农药施用及环境污染现状

1990-2012年期间,除 2010 年农药施用量降低外,其它年份农药施用 量均呈增长趋势。1990 年全国范围内农药施用量仅为73 .3万t, 到2 012 年增长至180 .6万t , 增长了1 .5 倍 ( 图 3 ) 。

在这些施用的农药中, 高毒农药占农药施用总量的70 %。据报道, 目前我国农药利用率也仅为30%左右,未被农作物吸收的部分使我国1300~1600万hm2 耕地受到严重污染。虽然自1983 年起我国全面禁用有机氯农药,但一些地区六六六 (六氯化苯 ,C6 H 6 Cl6 )和 DDT [双对氯苯基三氯乙烷 ,(ClC6 H4 )2CH (CCl3 )],土壤最高残留量仍在1mg·kg-1 以上。

同时,农药的过量使用也导致各种农牧产品农残检测超标,产生食品安全问题;还会对非靶心生物产生毒害作用,使有害生物的天敌减少,生物多样性丧失,破坏生态平衡。

畜禽养殖业污染现状

1980 - 2014年, 畜禽粪便排放量从11.2 亿 t 增加至 15.4 亿t,增加37.66% ,畜禽粪污的化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)、生物需氧量 (bio-chemical oxygen demand BOD , )和铵氨氮(NH4+-N)排 放量同比增加36.3% 、37.4%和30.3% (表 1)。

畜禽养殖业废弃物中的 N、P是造成污染流域水体 N、P富营养化的最主要原因。据 2014年中国环境状况公报统计,2014年太湖和巢湖流域IV水质 ( 适 用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区)占主要比例 ,分别为90%和50%,滇池10个国控点水质均为劣V类(污染程度已超过V类的水)。太湖流域源于农田面源、农村畜禽养殖业、城乡结合部城区的全磷、全氮分别为20% 、32% 、23%和30% 、23%、19% ,其贡献率超过来自工业和城市生活的点源污染。

在农村水源污染中,城市污水和农业污染各占50%,其中农业废弃物污染占35% ~ 40% ,化肥污染占10 % ~15 %。2014年我国来自农业源的废水化学需氧量和氨氮排放量分别为1102.4 万t 和75.5 万t,是工业源的3.54 倍和3.25 倍。而在农业源的污染物排放中,畜禽养殖业的贡献率占了相当大的比重。

草本植物在农业面源污染治理中的应用

植物种类

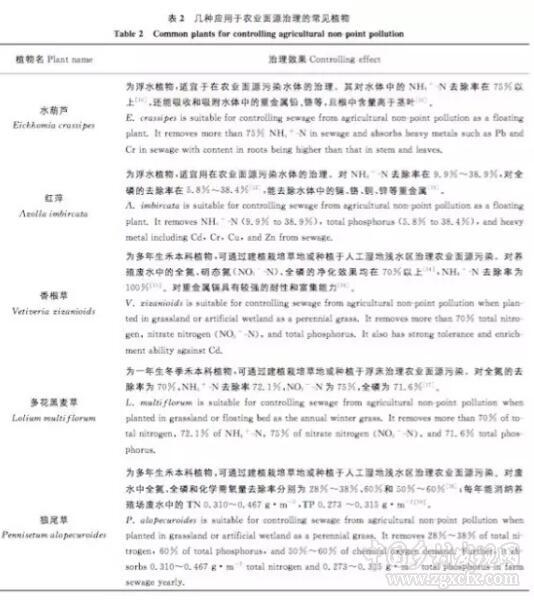

农业有机废弃物含有大量的营养物质,可用作为肥料满足植物的生长,因此几乎所有的草本植物均可应用于该类污染的治理。但是,农业环境污染具有典型面源污染的特征,所以在农业面源污染治理过程中宜选用生物量大、能大面积栽种和推广的草本植物。目前用于治理农业废弃物污染的常见植物有狼尾草(Pennisetum alopecuroides)、多花黑麦草 (Lolium pe-renne )、香根草 (Vetiveria zizanioides )、红萍 (Azol laimbircata)、水葫芦 (Eichhornia crasipes)等 (表2)。此外,一些具有观赏价值的水生植物对富营养化水体也有明显的净化作用,因此也可应用于小面积面源污染的治理。

治理技术与模式

农业环境污染治理常用的生态技术措施包括沟渠系统、缓冲草皮带、生化塘及人工湿地系统等,其中草本植物是这些污染治理系统的重要组成部分,它能吸收农田径流中过剩的氮、磷营养元素及重金属和有机氯、磷等有害元素,使水体得到净化。

生态沟渠

生态沟渠是一种具有河流和湿地双重特征,用于治理农业面源污染的小型半自然化的水文生态系统,常设于农田周边,用于拦截农田排水中的氮、磷。人工种植绿色植物的生态沟渠对农田排水中氮、磷的拦截效果明显高于未种植植物的沟渠。如,种植多花黑麦草的生态沟渠对水稻田排水中的铵态氮、硝态氮、全氮和全磷都有较强的降解能力。水生植物茭白 ( Zizania latifolia ) 和菖蒲 ( Acorus cala-mus)不仅能吸收一部分N、P,还可增强沟渠对 N、P的截留效果。生态沟渠中植物种类对水体中的 N、P 去除效果也存在差异。

余红兵等研究了5种植物水生美人蕉 (Canna glauca)、铜钱草 (Hydrocotyle vulgaris)、黑三棱 (Sparganium stoloniferum )、狐尾藻 (Myriophyl lum verticil latum )和灯心草 (Juncus effusus ) 对农田排水沟渠中氮、磷吸收效果的影响, 结果表明,单次收割5种水生植物可带 走水体中7 .40 ~28 .23和1 .13 ~ 4 .49g · m - 2 的氮和磷, 其中水生美 人蕉效果最好, 全年可带走的总氮和总磷量分别为20.34 ~ 109.12和 3 .41 ~ 17 .95g · m - 2 。 茭白和菖蒲能明显促进系统对氮、磷的截留和转化作用,其中菖蒲对磷的吸收能力要强于茭白。

水生植物对 N、P去除效果与植物根系深度存在相关性,一般来说水生植物根系越深 ,氮去除率也越大。蕉草 (Nymphoides a-quatic)、芦苇 (Phragmites communis)和香蒲 (Typhaorientalis )的根深度分别为 76、60 和30cm ,这3种草对氮的去除率分别为 94%、78 %和28 %。

草皮缓冲带

草皮缓冲带是建在河滨岸边用以截留陆域面源污染、改善河道水质的一种由植物组成的草地生态系统,其通过植物生长吸收、输送溶解氧、提供生物栖息地、疏松土壤、滞缓径流、调节微气候等功能来实现对面源污染防治和生态恢复作用,因此草种的选择及草皮缓冲带的构建将直接影响滨岸缓冲带面源污染的防治效果。暖季型草坪草百慕大(Cyn-odon dactylon)、白三叶 (Trifolium repens)和冷季型草坪草高羊茅 ( F e s t u c a a r u n d i n a c e a ) 3 种草皮缓冲带能截留73% 以上农田径流中的悬浮物,对全氮、NH + N、全磷净化效果均显著。冰草(A ro4 - g py-ron cristatum )、酢酱草 (Oxalis corniculata )、披碱草(Elymus dahuricus)、白三叶4种草皮缓冲带对农田径流中总氮的平均去除率在 30%以上,对悬浮物的平均去除率达73.6% 。

苏天杨等研究了冰草、高羊茅 ( Festucaelata ) 、披碱 草、 紫花苜蓿 ( Medicago sa -tiva )4种草皮缓冲带对渗流水中全氮 、全磷的净化效果, 结果表明,4种缓冲带对全氮的平均去除率在60 %以上 , 对全磷的平均去除率达79.3 % 。

草皮缓冲带去面源污染的拦截作用与植物类型、草皮宽度有关,由于农业土地资源有限,为了达到治理面源污染最佳效益,应构建最适 宽度和植物配置的草皮缓冲带。

人工湿地

人工湿地是一种利用“基质 + 水生植物+微生物”的物理学、化学、生物学三重协同作用,人工形成的沼泽地、湿原、泥炭地或水域地 带等水文生态系统,其中挺水植物是人工湿地最重要的组成元素之一。

有研究表明,植被在人工湿地系统中去除COD 和全氮过程中有 着重要的作用,石菖蒲 (Acorus gramineus)植被人工湿地对COD和全 氮平均去除率为 80.46% 和 77.77%,灯心草 (Juncus effusus)植被人工湿地为75.53%和71.17%,蝴蝶花 (Iris japoni-ca )植被人工湿地为70%、53%和66 .38%,显著高于无植被的人工湿地。与人工湿地(河沙)相比,种植植物的人工湿地(河沙植物)对水体中的COD、全氮、NH4-N和全磷的去除率分别增加20%、14%、17%、5%。人工湿地中植物直接去除污染物的量较低,其主要通过稳定床 体表面、改变水力传导能力、防止系统堵塞、促进微生物的生长 繁殖、创造生物共生条件、向基质中释放氧气及景观美学作用等发挥作用。

有研究表明,人工湿地中依靠植物生长同化吸收污水中的氮磷贡献较小,只占全部去除量的2%~5%, 但植物在维持系统内微生物生长、系统稳定性、运行效果等方面作用显著。当然,湿地 植物对污染物的去除能力与植物种类、植物净生长量、单位生物量的污染物蓄积强度也有关系。

对策和建议

植物的选择

植物在农业面源污染治理过程中发挥着重要的作用,其通过自身生长吸收一部分污染物,还可通过与微生物、环境介质的共同作用固定、截留一部分污染物,或加速水体中氮、磷界面交换和传递,从而使氮、磷含量快速减少。

由于不同植物在面源污染治理过程中发挥作用不尽相同,因此在农业面源污染治理的植物选择上应兼顾以下原则:

1)宜选择具生命力强、对环境适应性好、根系发达、生物量大、生长迅速等特点的植物;

2)为了避免产生外来物种入侵引发的生物安全问题,在植物选择上尽量选择乡土物种;

3)应结合农业生产实际或周边环境特性选择植物,如在大型养殖场周围可选择种植狼尾草、黑麦草、麦类植物等消纳废水,实现养殖场废水达标排放,同时这些植物还可循环反馈利用于畜禽养殖。

而以观赏为目的的人工湿地宜选择观赏性水生植物,通过挺水植物、浮水植物和沉水植物的垂直搭配,实现净化水体的目的,同时通过观赏植物的花、叶形态增加人工湿地的观赏性。

治理模式的构建

无论是生态沟渠还是草皮缓冲带和人工湿地,都不能算完整意义上的农业治理模式,它们仅是农业治理模式中的一个环节或一项综合技术,其考虑的是农业面源污染的治理,而治理后如何运作则缺乏相应的对策,因此在大农业体系下构建以种草为纽带的循环农业模式用于治理面源污染具有重要的意义。

当前,以种草为纽带的循环农业模式已成功应用于养殖场污染治理,如 “猪 (牛)- 沼 - 草 ”、“猪 (牛 )- 沼 - 果 - 草 ”等,其通过循环产业链的构建变养殖废弃物为宝,在完成污染治理的同时降低生产成本,提高经济效益。此外,在构建循环农业模式可将生态沟渠、草皮缓冲带、人工湿地等环节合理纳入,如在生态沟渠中种植产量大的饲草喂鱼,在人工湿地中配置水雍菜(I pomoea aquatica)、茭白等增加经济效益或种植牧草循环应用于养殖业,在消纳废水的同时实现经济效益、生态效益和社会效益的有效统一。

总之,从一定层面上讲,农业面源污染物是放错地方的资源,通过将其合理利用,必定能达到增效减排的作用,而草本植物具有生长迅速、生物量大、繁殖系数高、抗性强等优点,将其应用到农业面源污染的治理中,构建以草本植物为纽带的循环农业模式,变养殖废弃物为宝,实现经济效益、生态效益和社会效益的有效统一。

作者单位:1.福建省农业科学院农业生态研究所;2.福建省丘陵地区循环农业工程技术研究中心。

中国乡村发现网转自:《草业科学》2017年第2期

(扫一扫,更多精彩内容!)