——8省区195个村5515户问卷调查的主要发现

摘要:国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组开展的2018年民生关切点入户调查结果显示,乡村地区在进出道路、住房条件、污水处理、安全饮水等方面仍存在明显短板。出行不便是困扰乡村受访者居住生活的首要因素;部分地区乡村房屋质量亟须改善,厕所是影响乡村生活质量的突出短板;北方地区乡村冬季取暖问题严重影响居民的居住生活。乡村生活污水普遍缺乏处理,生活垃圾处理局部地区问题突出,部分地区饮水安全存在较大的隐患。实施乡村振兴战略、整治农村人居环境应聚力这些薄弱环节,重点突破补齐乡村人居环境“短板”。因此,需要启动农村道路“毛细血管”疏通工程,无遗漏排查改造农村危房,因地制宜推进农村垃圾、污水、厕所革命,深入推进安全饮水工程,合理调整北方清洁取暖的工作节奏。

关键词:民生关切点,入户调查,农村人居环境,短板

国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组2018年在河北、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、广西、陕西8省区开展民生关切点入户调查,共获得10134份有效调查问卷,其中乡村①样本为5515份,占比为54.42%。调查发现,乡村地区在交通便利性、住房条件、安全饮水、污水处理方面仍存在明显短板,进出道路、房屋破旧、冬季取暖、上厕所和生活用水在部分地区已成为困扰乡村居民生活的主要问题。实施乡村振兴战略、整治农村人居环境应聚力这些薄弱环节,尽快增强乡村居民的获得感。

一、乡村受访者对农村人居环境的关切集中在进出道路、房屋破旧等方面

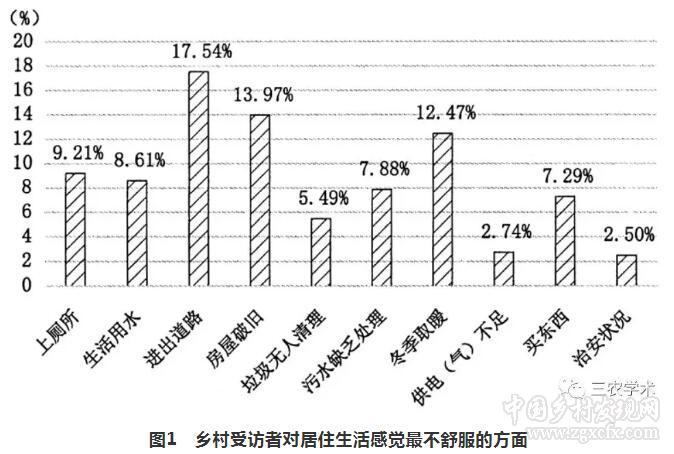

为找准农村居民对居住生活的关切点,本次调查针对乡村受访者设计了“农村住房居住生活目前感觉最不方便(最不舒服)”的问题②,对该问题选择频次排在前五位的选项分别是进出道路、房屋破旧、冬季取暖、上厕所和生活用水(见图1)。乡村受访者选择这五项的比例分别为17.54%、13.97%、12.47%、9.21%和8.61%。由此可以看出,乡村受访者对人居环境的关切与当前农村人居环境整治行动重点任务安排的优先序有所不同。尽管不同地区农村环境和基础条件差异性较大,乡村受访者对居住生活各方面希望改进的迫切程度会有所不同,但各调查省区均有局部地区受访者较为突出地反映了进出道路、房屋破旧的问题。黑龙江、江苏、浙江、安徽、广西受访者居住生活最不舒服排在首位的均是进出道路,福建和陕西进出道路排在了第二位;福建受访者居住生活最不舒服排在首位的是房屋破旧,河北、江苏、浙江房屋破旧排在了第二位。在调查的195个村中,有71个村的受访者选择进出道路为最不舒服因素的比例超过20%,有52个村的受访者选择房屋破旧为最不舒服因素的比例超过20%。北方地区乡村冬季取暖问题也非常突出,三个北方调查省份乡村受访者在居住生活最不舒服的问题中选择冬季取暖的比例均超过20%,其中河北和陕西两个北方省份冬季取暖在各选项中排在首位。

(一)出行不便是困扰乡村受访者居住生活的重要因素

交通出行除了影响乡村居民居住便利性外,已成为其较为忧虑的问题。乡村受访者在生活环境最忧虑的问题中,首选项选择该项的比例为14.21%,排在了第二位。受地理条件的影响,各调查省份的边远地区和山区出行不便问题尤为突出。黑龙江、福建、浙江乡村受访者反映的出行不便的比例最高,居住生活最不舒服选择进出道路的比例分别为27.67%、24.28%和20.03%,生活环境最忧虑的首选项选择交通出行的比例分别为19.72%、17.81%和24.14%。各调查省区均存在乡村交通非常不便的局部区域。陕西南部、黑龙江南部、福建东部、安徽东部、浙江南部、江苏中部、河北北部和广西西部居住生活最不舒服选择进出道路的比例分别高达44.96%、35.67%、33.78%、28.79%、25.49%、25.97%、26.00%和19.14%。

(二)部分地区乡村房屋质量亟须改善

91.51%的乡村受访者居住的住房是自建房。受农村居民建房能力的约束,部分自建住房的质量安全存在明显不足。在多轮农村危房改造项目支持下,乡村住房质量有了明显改善,但部分地区危破住房问题依然突出,仍有相当部分农村居民对加固房屋的诉求迫切。乡村受访者在住房最希望改善的8个选项中加固房屋排在第二位,选择该项的比例为13.30%,较城镇高8.04个百分点。

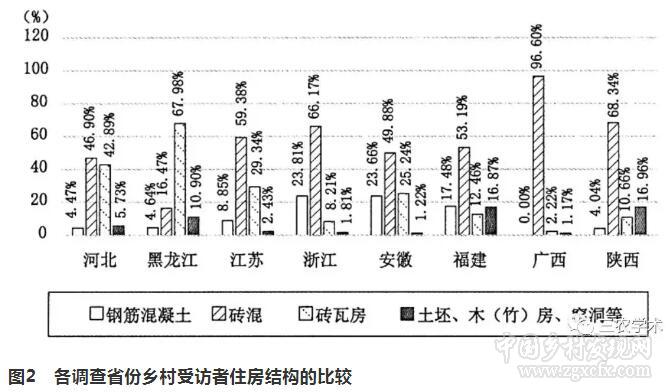

乡村受访者住房为钢混和砖混结构的比例分别为10.84%和59.40%,砖瓦房比例为23.15%,仍有6.56%的住房是土坯房、木(竹)房、窑洞或石头房。陕西、福建和黑龙江乡村危破住房问题较为突出,乡村受访者土坯房、木(竹)房、窑洞或石头房的比例分别为16.96%、16.87%和10.90%(参见图2)。这三个省乡村受访者对住房破旧不满和希望加固房屋的愿望也明显较高,在住房最不舒服问题中选择房屋破旧的比例分别为14.54%、26.21%和11.83%,在住房最希望改善方面选择加固房屋的比例分别为18.14%、17.73%和10.54%。河北和江苏的乡村住房虽以砖混和砖瓦结构为主,但分别有15.27%和12.65%的乡村受访者指出房屋破旧是其居住最不舒服的因素,加固房屋成为这两省乡村受访者在住房最希望改善方面排在首位的选项,选择该项的比例分别为17.45%和12.31%。局部地区乡村受访者希望加固房屋的诉求强烈,陕西南部、河北南部、福建东部和北部受访者在住房方面最希望的是加固房屋,首选项选择该项的比例分别达到34.38%、29.37%、25.34%和22.00%。

(三)厕所是影响乡村生活质量的突出短板

乡村卫生厕所的普及依然任重道远,41.94%的乡村受访者反映其住房平时使用的厕所是没有净化处理设施的茅坑。在调查的195个村中,70个村有一半以上的受访者反映其平时使用的厕所是没有净化处理设施的茅坑。由于地区间资源和设施配套条件差异较大,各调查省区有明显差距。在水资源较为充足和农村基础管网建设较好的浙江和福建,乡村受访者使用冲水厕所比例最高,分别达到78.55%和69.86%。而黑龙江、陕西、河北受气候条件和水资源约束,冲水厕所难以推广,导致卫生厕所普及率非常低,受访者使用没有净化处理设施茅坑的比例分别高达96.52%、80.88%和79.93%。上厕所已分别成为黑龙江和河北乡村受访者生活最不舒服的第二位和第三位因素,居住生活最不方便问题选择上厕所的比例分别为26.74%和15.15%。

乡村受访者住房内没有独立卫生间的比例为16.93%,较城镇受访者高7.93个百分点。黑龙江乡村受访者住房内没有独立卫生间的比例最高,达到32.25%,相应地其受访者在住房方面最希望改善的是增设独立卫生间和厨房,在住房方面最希望改善的各个选项中排在了首位,选择该项的比例为15.93%。

二、乡村污水处理问题依然突出,局部地区存在较大的饮水安全隐患

(一)乡村缺乏生活污水管网和处理设施,生活污水直排现象普遍

缺乏收集和处理设施是制约乡村生活污水有效处理的重要原因。78.75%的乡村受访者反映其所在村内没有污水处理设施。乡村受访者中生活污水排入下水道的比例只有43.48%。只有经济较为发达且乡村居民居住较为集中的地区,才有能力和条件支持乡村污水管网的建设。浙江、江苏、福建、安徽乡村受访者生活污水排入下水道的比例分别为92.79%、67.82%、53.95%和49.15%,而经济欠发达且居住分散的黑龙江、广西、陕西乡村受访者污水排入下水道的比例仅分别为5.57%、22.58%和22.50%(参见表2)。

乡村控制和约束生活污水直排的意识还较淡薄,部分地区生活污水随便倒的现象还比较普遍。53.54%的乡村受访者反映其所在村内没有监督生活污水排放的措施,26.00%的乡村受访者表示污水处理是由村干部或者熟人进行监督,另有13.92%的乡村受访者表示污水处理依靠村规民约进行监督。在调查的195个村中,有54个村受访者生活污水随便倒到室外的比例超过30%。在缺乏排水管网和沟渠的条件下,如果没有监督约束机制,乡村生活污水随便倒的习惯难以得到改变。黑龙江、陕西排水管网和沟渠覆盖面较低,而且乡村受访者指出村内没有监督生活污水排放的措施的比例分别高达81.16%和66.94%,相应地其各自生活污水随便倒到室外的比例分别达到45.71%和38.42%。生活污水的直排制约了乡村水域环境的改善。生活污水随便倒的受访者对周边水体质量满意和认为其有所改善的比例分别只有38.70%和33.45%,分别较生活污水排入下水道和收集桶收集的受访者低2.23和11.77个百分点。

(二)部分地区乡村饮水不安全的风险较高

乡村整体生态环境状况好于城市,但水源质量状况却不容乐观。乡村受访者对总体生态环境质量评价满意的比例为69.23%,比城镇受访者高17.45个百分点;认为总体生态环境质量有所改善的比例为62.84%,比城镇受访者高10个百分点。而乡村受访者对其生活用水和周边河流、湖泊、池塘、水泡子、井水等水体质量的评价却不高。乡村受访者对周边水体质量满意率只有40.46%,连续两年在生态环境各选项中都是最低的,较对总体生态环境满意的比例低28.77个百分点。在未变化的7个调查省份中,乡村受访者对周边水体质量满意率只有45.02%,较2017年还下降1.33个百分点。而且分别有10.57%和14.60%的乡村受访者对生活用水和周边河流、湖泊、池塘、井水等水体质量不满意,是生态环境各项中最高的;分别有5.24%和8.81%的乡村受访者认为生活用水和周边河流、湖泊、池塘、井水等水体质量有所变差,这两个比例比城镇受访者分别高0.54和1.15个百分点。

水源质量下降和缺乏必要的净化措施使乡村存在较高的饮水不安全风险。乡村受访者的生活饮用水来自市政自来水的比例为62.16%,仍有36.48%的乡村受访者生活饮用水来自未经净化处理的天然井水、湖泊、山泉,这一比例比城镇受访者高27.78个百分点。在对周边水体质量不满意的乡村受访者中,仍有31.48%的受访者饮用水来自未经净化处理天然水源,其饮水安全问题值得担忧。局部地区这一问题更加突出,在调查的195个村中,68个村有一半以上的受访者饮用水来自未经净化处理的天然水源。广西、黑龙江、福建、河北、安徽部分地区乡村受访者饮用水来自未经净化天然水源的比例非常高,且受访者对生活用水质量和水体质量不满意的比例也明显较高,乡村居民饮水存在较大的安全风险(见表3)。相应地,广西、福建、安徽乡村受访者在居住生活方面感觉最不舒服的首选项选择生活用水的比例分别为11.33%、12.90%和10.37%,较总体分别高2.72、4.29和1.77个百分点。此外,7.89%的乡村受访者反映生活用水有漂浮物,这一比例较城镇受访者高2.39个百分点;安徽、广西和河北受访者指出生活用水有漂浮物的比例分别为11.28%、10.72%和10.58%。乡村生活用水供水也存在更高的不稳定性,8.32%的乡村受访者指出存在经常停水的问题,较城镇高1.93个百分点;福建和安徽乡村受访者指出经常停水的比例分别为14.24%和12.35%。

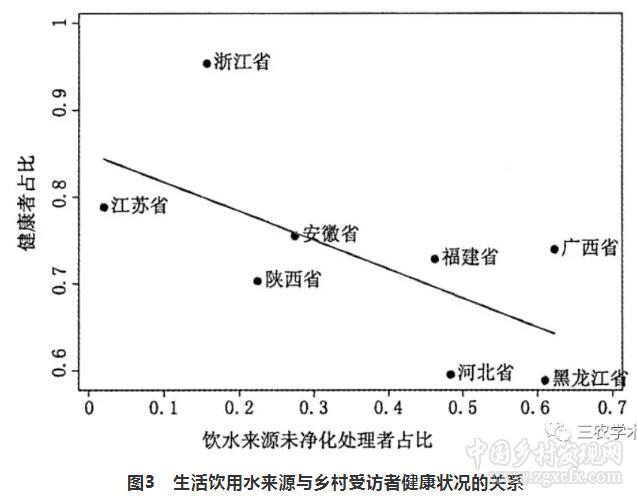

饮水安全是影响居民健康的一个重要因素。在饮水安全风险较高的地区,乡村受访者自评的健康状况明显较差。在所调查的8个省份中,生活饮用水来自未经净化处理的天然井水、湖泊、山泉的乡村受访者占比较高的省份,其居民的自评健康状况往往较差(参见图3)。生活饮用水来自未经净化处理的天然水源的乡村受访者占比每增加一个百分点,该省乡村居民自评健康状况为“健康者”占比就会下降0.33个百分点。

三、乡村生活垃圾收集率较高,但局部问题仍突出

87.42%的乡村受访者反映其生活垃圾主要扔到垃圾桶或垃圾收集点,并有人定期清运。乡村垃圾处理大部分没有向居民收取费用,只有福建、广西有较多的受访者反映向居民适当收取了垃圾处理费。仍有26个村有超过20%以上的受访者垃圾是自家(焚烧、堆肥等)处理,还有5个村有超过一半的受访者指出其垃圾是随处乱扔。黑龙江地域的分散性增加了垃圾收集清运的困难,垃圾实现收集清运的比例明显较低;同时,因为村内监督机制缺乏,使得黑龙江乡村垃圾乱扔问题突出,垃圾随处乱扔的比例达到22.27%,其乡村受访者将垃圾无人清理选为生活最不舒服方面的比例为12.33%,明显高于其他地区。

四、重点突破改进乡村人居环境的建议

第一,启动农村道路“毛细血管”疏通工程。聚焦当前农村“通组入户”通行困难问题,将农村公路建设要求延伸至通自然村、通村小组,采取财政资金补助、社会捐赠支持、村民自筹与投工自建等多种方式全面推进农村入户道路的改造。

第二,无遗漏排查改造农村危房。全面排查农村危房情况,启动新一轮农村危房改造工程,确保实现农村居民居住危房的无遗漏加固改造,保障农村居民的居住安全。

第三,因地制宜推进农村垃圾、污水、厕所革命。全面推进农村污水收集管网和沟渠建设,重点清除垃圾转运的盲点,采取便利设施供给、习惯培养与民主监督相结合的办法,防止农村生活污水直排和垃圾乱扔。加大对农村污水处理设施和运转费用的支持,分类实施农村污水处理工程,对聚集度低、缺乏规模效益的村庄应积极探索资源循环利用、自然沉积降解的分散式生态治理措施。针对农村居住分散、供水不足等关键难点,因地制宜开发节水、无水生态净化的小集中或分散式处理技术,加大对相应配套设施建设和运转费用的支持,补助支持户内卫生厕所改造以及垃圾、污水收集处理设备的建设利用。

第四,深入推进安全饮水工程。加强重点污染防治、水源地周边污染物的处置和水源监测保护,着力解决部分地区存在的饮水安全风险问题。积极探索农村分散居住地区低成本净化供水的有效机制,加大对重点薄弱地区农村净化供水设施建设和管护利用的投入支持。对贫困地区给予一定的水价补贴,确保困难群众不会因为水价过高而转向使用不安全水源。对难以实现相对集中净化供水的地区,应补助支持户内生活用水过滤、净化装置的安装。

第五,以民生保障为前提合理调整北方清洁取暖的工作节奏。必须在清洁能源供暖系统投建完成并有效供暖的条件下,以清洁供暖补助支持为基础逐步引导对煤、柴供暖的自愿替代。

注释:

①根据国家统计局分类代码划分,包括村庄、乡中心区、镇乡结合区、特殊区域。

②该问题设置了上厕所、生活用水、进出道路、房屋比较破旧、垃圾无人清理、污水缺乏处理、冬季取暖、供电(气)不足、买东西、治安状况、其他以及都没有12个选项。

③阮荣平工作单位为中国人民大学。

作者: 国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组 课题总顾问:李伟 课题负责人:张军扩 课题协调人:叶兴庆 葛延风 执笔:程郁 王海芹 卓贤 阮荣平③

中国乡村发现网转自: 《调查研究报告》[2019年第103号]

(扫一扫,更多精彩内容!)