编者按

今年两会,李克强总理在政府工作报告中明确提出:要重点建立健全“人地钱”挂钩政策。这是中央对我国新型城镇化发展的一个重大决策,也是中央决策层对我国今后一段时期如何持续、科学、健康地走好城镇化发展之路实现认识上的重大深化的结果。然而,“人地钱”挂钩政策究竟应包含哪些实践内容,如何结合我国城镇化发展的现状发挥好“人地钱”挂钩的政策效应?一系列问题,需要各方思考与探究。

2013年开始,北京大学城市与环境学院联合河南省新乡市国土资源局,对新型城镇化进程中“人地”挂钩政策进行了调查研究,提出了“人业地钱”相联系的思路,并对人地挂钩政策和增减挂钩政策的区别、人地挂钩政策在实施过程中存在的问题以及现有的人地挂钩模式等进行了较为深入的分析。为此,本刊特组织刊发相关文章,以期进一步引发读者对“人地钱”挂钩政策的探析,以便为“人地钱”挂钩政策的实践探索提供借鉴与参考。

新型城镇化的政策深化

多年来,在城镇化加速发展的进程中,城镇和村镇建设用地集约化程度低、人均用地规模过大、土地利用粗放等问题越来越严重。有关调查统计表明:1990年~2000年,土地城镇化的速度是人口城镇化速度的1.71倍;2000年~2010年,这一指标上升到1.85倍。根据发达国家经验,土地城镇化和人口城镇化速度之比值在1.12左右是比较合理的。

土地城镇化快于人口城镇化,直接导致城镇化用地浪费、城市扩张过快等问题。与此同时,农村的宅基地、乡镇企业用地等建设用地却由于人口的流出和产业的衰败而大量闲置。城镇化的加快发展和乡镇经济的不断增长,使得保护耕地维护粮食安全与占用耕地保障发展用地的矛盾日益凸显,人地关系不协调的问题也愈加突出。在此背景下,如何推进新型城镇化健康可持续发展,就需要有新的政策出台。

今年两会,李克强总理在政府工作报告中明确提出,要加快农业转移人口市民化,深化户籍制度改革,放宽城镇落户条件,建立健全“人地钱”挂钩政策。之前,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中已提到了“人地钱”挂钩的概念。事实上,早在2008年,《国务院办公厅转发发展改革委关于2008年深化经济体制改革工作意见的通知》(国办发〔2008〕103号)中就已提出:“推进城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩、城镇建设用地增加规模与吸纳农村人口定居规模相挂钩的试点工作。”其后,在《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》(国发〔2010〕46号)中规定:“按照不同主体功能区的功能定位和发展方向,实行差别化的土地利用和土地管理政策,科学确定各类用地规模。确保耕地数量和质量,严格控制工业用地增加,适度增加城市居住用地,逐步减少农村居住用地,合理控制交通用地增长。探索实行地区之间人地挂钩的政策,城市化地区建设用地的增加规模要与吸纳外来人口定居的规模挂钩。”更早可追溯到2004年,《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)中提出,“鼓励农村建设用地整理,城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩”,即建设用地增减挂钩政策。

从增减挂钩到“人地”挂钩,再到“人地钱”挂钩政策的推出,是一个对推进新型城镇化的认识不断深化的过程。

“人地钱”挂钩的内涵

新型城镇化是以人为核心的城镇化,所以,“人地钱”挂钩的内涵应当是“以人为根本,以业为核心,以地为保障,以钱为支撑。”也就是将人的流动与土地流转挂钩,建设用地的增长与城市人口规模扩大挂钩,人的安置与产业发展提供的就业挂钩。城镇的产业发展为流动人口提供就业保障,人口流动为产业发展提供劳动力,土地在整个过程中实现载体的作用。其中,城市产业的发展和对流动人口就业的带动是核心。“人地钱”挂钩的本质是通过产业的发展带动人口、土地和资金等要素流动,在此过程中促进城镇化和城乡统筹发展。因此,“人地钱”挂钩可理解为:依据土地利用总体规划和区域社会经济发展规划,为解决城镇化进程中人地矛盾、协调人口城镇化与土地城镇化的关系,以区域城乡建设用地和耕地动态平衡为前提,以保证城市发展、保护粮食安全、保障农民权益为目标,通过区域建设用地总量管控、交易规模上限控制、土地综合整治等措施,最终实现城镇建设用地增加规模与吸纳农村人口进入城市定居规模相挂钩、城市化地区建设用地增加规模与吸纳外来人口进入城市定居规模相挂钩,引导区域内人口要素和土地资源合理配置,促进城镇化进程中地区之间、城乡之间人地关系协调发展的土地利用管理举措。

“人地钱”挂钩政策应发挥的作用

“人地钱”挂钩政策的实行,是合理推动“四化”进程的有效措施。一方面,通过农村土地综合整治,促进农地规模化经营,从而有效实现农业现代化;另一方面,通过建设用地指标向城镇流转,满足城市及产业园区的经济发展和产业升级需要,助力新型工业化。同时,在建设用地向城镇流转的过程中,通过劳动力转移和新型农村社区等形式,促进人口城镇化与土地城镇化协调发展,结合户籍制度改革和就地城镇化等模式,创新性地推动新型城镇化。而建立资金、人口、土地流动的数据库和指标交易平台等形式,又使“人地钱”挂钩成为应用信息化发展的一项可行性尝试。

实施“人地钱”挂钩政策,可以盘活土地存量,提高土地利用效益,优化要素配置,解决“人”和“地”的问题,破解土地制约瓶颈,缓解城乡建设用地压力,解决土地、人口城镇化不同步问题。从而实现城乡之间、区域之间“人-地”关系的协调发展。

“人地钱”挂钩政策将城市建设用地的增加与城市人口增加相挂钩,通过城市人口流动和增长合理管控城市建设用地的增加,通过建设用地指标流转和土地发展权空间转移实现城乡土地之间、集体和国有土地之间的机会公平,通过合理的收益分配机制实现城乡发展的利益公平。

“人地钱”挂钩政策应达到的目标

“人地钱”挂钩作为一项涉及土地流转、人口城镇化和社会经济发展的新政策,从其理论内涵出发,具体实施应实现提出“三保两促一协调”的目标。

“三保”:即保证城市发展、保护粮食安全和保障农民权益。

保证城市发展,是指“人地钱”挂钩实施过程中,在城市层面要保证城镇化的有序、健康推进,通过产业结构优化合理引导人口城镇化,提高城镇化质量,实现人口城镇化和土地城镇化的协调发展。

保护粮食安全,是指在农村层面要严格执行占补平衡,保护耕地总量不减少,同时考虑项目区的耕地质量和数量平衡,维护粮食安全。

保障农民权益,是指通过确权、安置、收益返还等手段切实保护农民的土地权利,在政策实施过程中要充分尊重农民意愿,保证参与的农民享有知情权和决策权。从城市地区而言,要通过产业发展带动进城农民的各项就业、居住的合理安置,提供医疗养老等社会保障,落实其作为城市居民的基本权利。

“两促”:即促进城乡土地的集约节约利用、促进农村土地资产的价值显化。

通过土地综合整治,挖掘土地利用潜力。以河南为例:全省农村人均建设用地约248平方米,若能通过土地综合整治降到国家确定的人均150平方米的标准,理论上全省农村有900多万亩的整治空间。同时,实现农用地集中连片,促进土地规模化经营,确保了耕地面积不减少和质量不降低,增加了土地使用的集约度,为城镇化提供了强有力的支撑。

土地资源通过交易变成资本,进行开发建设又形成资产,物化后土地的财富增加。根据土地发展权理论,通过指标交易,把土地资源变成资本,使土地资产得到显化,有助于远离城市区的土地资源公平公正合理地分配,从而使农民通过交易获得收益。“人地钱”挂钩政策旨在建立城乡统一的土地市场,显化农村土地的资源、资产和资本价值作用,保证农民获得应得的土地增值收益外,地随人走的土地流转模式也为流向城市和新型农村社区的人口提供了城镇化后的生活环境改善、社会保障和就业机会增加等各项权益保证。

“一协调”:即实现城乡之间、区域之间人地关系的协调发展。现阶段,城乡之间、不同区域之间的经济发展不均衡现象突出,均衡发展和共同富裕需要更长期的努力和探索。“人地钱”挂钩政策通过将土地利用指标同人口流动挂钩,有效地整合了土地资源,是土地资源的配置优化;在适宜发挥土地经济效益的区位配置建设用地,在适宜发挥土地生态效益和粮食安全的地方配置耕地。这样一方面可以实现土地的规模效应,另一方面有利于区域内各地区优势的发挥,最终实现城乡统筹和区域均衡发展。

“人地钱”挂钩政策的实施方案和运行机制

通过调研和案例分析,我们认为,“人地钱”挂钩政策应从“以人为根本、以业为核心、以地为保障、以钱为支撑”的总体思路出发进行方案设计。以人为根本,就是由人口增长决定挂钩规模,促进人的城镇化,从“量”和“质”两方面实现“人”的挂钩。城市吸纳的人口规模决定挂钩规模。以业为核心,就是在城市地区支撑产业发展,落实就业吸纳。通过与城市产业发展相结合,新社区配建商铺、发展高效农业,落实产业对人口的就业吸纳。 以地为保障,完成土地指标配置和流转,保证粮食安全;通过指标流转实现土地发展权的空间置换;通过土地综合整治,增加耕地数量、提升耕地质量,保证粮食安全。以钱为保障,拓宽资金渠道,完善收益分配。通过积极拓宽资金渠道,探索建立农村宅基地使用权的抵押制度和方法。指标收益依据土地发展权的权属予以合理分配。

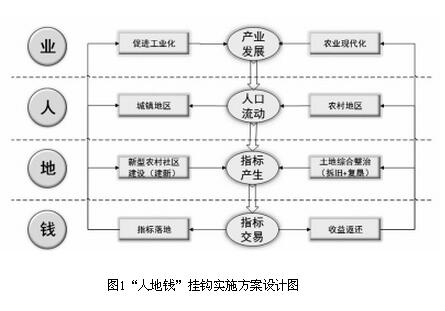

从“人、业、地、钱”4个核心要素出发,分别对应了产业发展、人口流动、指标产生和指标交易的4个“人地钱”挂钩的重要环节。其中,通过城市产业发展和农村农业现代化,促进从农村地区向城镇地区的人口流动,保障城市和新型农村社区已转移人口的就业,促进人的城镇化;通过人口流动实现土地整理,依托土地综合整治(拆旧和复垦)、新型农村社区的建设(建新)产生节余建设用地指标;进而将产生的指标进行指标交易,完成交易后,在城镇地区指标落地,为城镇产业和已转移人口提供了发展空间,在农村地区收益返还用于土地综合整治和农业现代化发展,又反过来促进了城镇地区和农村地区的产业发展。最终形成了城乡土地优化配置、产业可持续发展、人口合理转移、资金链长效运转的“人地钱”挂钩的良性循环发展实施方案(见图1)。

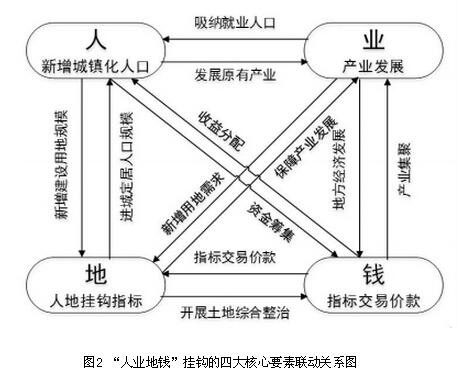

根据以上设计方案,实施四要素联动的运行机制(见图2)。

“人业地钱”四大要素具体挂钩联动为:

1.“人”——挂钩人口规模

挂钩的人口规模大小取决于从农村进入城市定居的外来人口数量的多少,判定的标准为“人口城镇化”,年度新增的城镇化人口规模决定了年度的人地挂钩实施规模。

挂钩的规模大小可以从需求(城镇地区)和供给(农村)地区两个方面来确定,挂钩的需求大小由新增城镇化人口和人均城市建设用地标准共同决定,而供给的大小则由农村地区符合条件的挂钩人口的建设用地节余总量大小决定。由于从农村净迁出的人口数量和城镇净迁入的人口数量是相同的,但当前农村地区的人均建设用地面积大于城镇地区的人均建设用地面积,因此挂钩的供给量大于需求量。人地挂钩的需求量为年度的基本挂钩规模,供给量则为年度可实施挂钩规模,实际操作中的挂钩应该控制在基本挂钩规模之内。

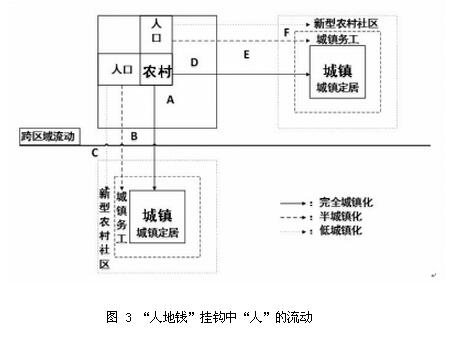

挂钩人口可分成三大类:第一类是完全城镇化人口,即永久定居在城镇中,不需要留有宅基地的人口;第二类是半城镇化人口,即进城务工人员,但还需要留有宅基地的;第三类是低城镇化人口,即迁至新型农村社区居住,留有宅基地的人口。这三类人的城镇化程度和质量是不同的,城镇不同程度地在居住、就业和公共服务等方面吸纳了这部分人口,所以他们可以挂钩的建设用地指标面积也是不同的(图3)。

挂钩的用地指标是从各个村庄的节余建设用地中产生的,关系到各个村集体和农民的切身利益,所以首先要对集体建设用地进行确权登记,明确村集体中各个农户使用的建设用地面积大小。确权登记工作是核算各农户、各村集体可以进行挂钩的指标面积的基础,也是进一步形成科学的收益分配制度的基础。

2.“业”——挂钩就业的吸纳

“业”是“人地钱”挂钩的动力,是指产业发展对就业人口的吸纳,包括“农村人口进入城市定居”和“外来人口进入城市定居”。

3.“地”——用地指标的流转

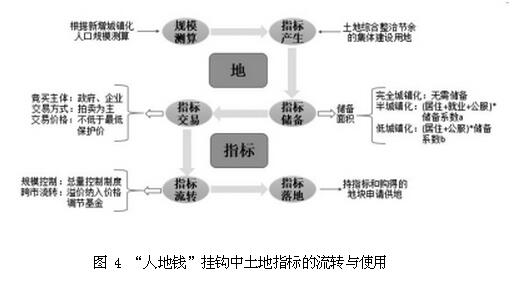

“人地钱”挂钩中的“地”,一方面是指城镇建设用地,一方面是指农村集体土地,此外也指与人口相关联的建设用地挂钩指标,来源于由于人口迁移而造成的农村集体建设用地节余部分。节余的农村集体建设用地含有“农转用”的土地发展权,旨在通过挂钩指标的交易流转实现土地的“空间置换”,让农村和农民分享城市化发展的成果(见图4)。

4.“钱”——资金筹集和收益的分配

“钱”主要包括筹集的实施资金和土地指标交易产生的收益。从资金的筹集、使用,到最后指标交易价款的分配,资金链要实现闭合,产生的收益要覆盖成本,“人地钱”挂钩政策才可以持续的开展。

(1)资金筹集可以从6个渠道获取:①建设用地指标和补充耕地指标交易收益;②省、市、县级财政专项补贴;③金融机构贷款;④相关行政管理收入;⑤其他涉农资金;⑥社会资金。

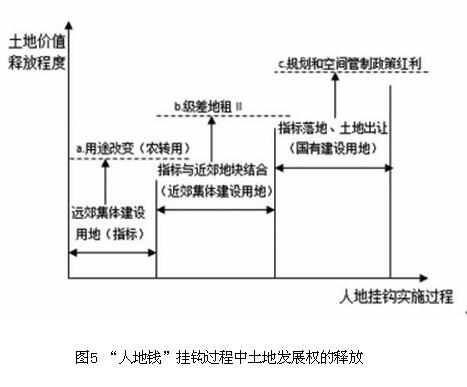

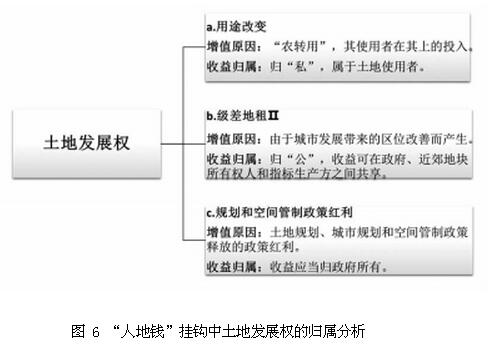

(2)收益分配。从土地发展权的角度讨论收益分配。土地的潜在发展价值有3个释放的过程。第一步是从远郊农村土地的“农转非”;第二步是指标从远郊流转到人地挂钩项目区,区位价值得到了提升;第三步是从集体建设用地转为可以出让的国有建设用地。上述的3个释放过程分别对应土地发展权的3个部分:a.用途改变;b.级差地租Ⅱ;c.规划和空间管制政策红利(见图5)。

“用途改变”属于土地使用者拥有的开发建设权利,其对土地价值的提升取决于其所有者或使用者在其上的投入,因而土地增值收益应当属于“私人”(土地使用权人)所有。人地挂钩指标的收益,仅仅代表了指标所包含的“农转用”土地发展权的价值,因此,应当属于原有节余集体建设用地的使用者。

级差地租II在指标与近郊地块结合的时候释放出来。近郊地块良好的区位价值再用上指标的“建设用地”功能,使得地块的区位价值得以释放。由于这种土地的增值是由于城市发展带来的区位改善而产生,因此,其收益应当属于公有。级差地租II的收益可以在政府、近郊地块所有权人和指标生产方之间共享。

在现行土地管理制度下,国有建设用地与集体建设用地尚未能完全实现“同地同权”,因此,近郊的集体建设用地转变为国有建设用地的过程中,还存在一个规划和空间管制政策红利。这个政策红利是基于规划和空间管制来控制的,而规划和空间管制都是从公共利益出发的,因此,这个政策红利所产生的收益应当归政府所有,同时应规定其收益只可以用于基础设施建设和公共服务配套等公共利益行为。

用途改变部分的土地发展权是属于指标产出地的农村所有,所以指标收益在扣除拆旧补偿等各项成本后,剩余价款应该返还给集体经济组织和农民。具体而言,“人地钱”挂钩实施中涉及到四部分的投资行为:一是集体建设用地的拆旧、腾退,属于挂钩指标产生的成本,最终的承担资金为指标价款;二是拆旧后土地的平整、复垦,属于耕地占补平衡指标产生的成本,最终的承担资金为指标价款;三是土地综合整治中的农田整治等,属于新一轮的投资行为,受益方是国家和本村农民,最终的承担资金为财政专项补贴和指标价款;四是新型农村社区建设,属于村集体改善环境和农民改善居住的投资行为,最终承担的资金为指标收益和自有资金。

“人地钱”挂钩政策的操作模式

“人地钱”挂钩政策工作的开展,涉及到“四大环节、九大步骤”,即人口测算、土地整治、指标交易、项目落地这四大环节及核定人口、测算规模、编制规划、评估立项、建新拆旧、复垦验收、交易指标、分配收益、指标落地这九大步骤。

四大环节中,人口测算环节对城市地区的人地挂钩规模和农村地区的挂钩指标进行测算,包括核定人口、测算规模和编制规划3个步骤;土地整治环节则要经过立项、建新、拆旧、复垦和验收,包括评估立项、建新拆旧和复垦验收这3个步骤;指标交易环节包括指标进入交易市场交易和收益的分配,包括了交易指标和收益分配这两个步骤;项目落地则是城市用地项目的审核和指标落地。

作者分别供职于北京大学城市与环境学院、河南省新乡市国土资源局

中国乡村发现网转自:中国土地

(扫一扫,更多精彩内容!)