1、市场失灵基本理论概述

1.1 市场失灵

在资源的配置方式上, 亚当·斯密提出了著名了的“看不见的手”的理论, 随后新古典经济学通过引进边际分析、效用分析和均衡分析方法来论证市场机制的完美无缺[1]。该理论认为在市场经济条件下, 市场仿佛是一只“看不见的手”引导和调节着经济活动, 在资源配置中发挥着基础性作用。然而在现实的经济运行中“看不见的手”并没有那么完美, 市场机制的正常运行需要一定的条件。当市场垄断、公共产品、外部效应、信息不对称等存在时就会出现不能实现有效的帕累托资源配置, 也就是经济学上的市场失灵。

1.2 外部效应与市场失灵

最早提出外部效应问题的是英国经济学家马歇尔, 他在《经济学原理》中提到“外部经济” 这个词, 随后他的学生庇古发展了他的理论提出了“外部不经济”。直到20世纪70年代才有了“外部性”这个词, 后来又逐步发展为“外部效应” 。外部效应是指一个经济单位的活动所产生的对其他经济单位的有利或有害的影响, 却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬的现象[2]。也就是说, 当经济活动中的成本或收益没有通过市场机制反映出来, 造成私人成本与社会成本、私人收益与社会收益存在差异时, 就会产生外部效应。外部效应按照对外部产生的影响可分为正的外部效应 (外部经济) 和负的外部效应 (外部不经济) 。在外部效应存在的情况下, 私人边际效益和社会边际效益同私人边际成本和社会边际成本发生了偏差。在现实中决定经济行为主体进行经济选择的是边际私人收益和边际私人成本, 而不是边际社会收益和边际社会成本。当一个经济主体仅从自身利益出发而完全忽略外部效应对其他经济主体带来的效益影响时, 市场机制就会失灵, 资源就不能实现最优配置[3]。

2、耕地的外部效应

2.1 耕地经济效益的外部效应

我国是一个以农业为主体的国家, 必须依靠农业提供的剩余资金才能建设工业化。在我国主要通过工农产品价格“剪刀差”, 低价收购农产品, 把农业超额利润甚至平均利润转化为财政收入。另外, 国家也通过农业税收、农业储蓄等渠道获取大量的资金积累, 以支援国家建设。据统计, 1952—1990年, 通过税收从农业获取的资金为1 527.8亿元, 通过价格剪刀差从农业获取的资金为8 707亿元, 通过储蓄获取的资金为1 404.8亿元, 扣除国家对农业的投入, 农业总共为工业积累资金1万亿元。1990—1998年间, 农村资金流出19 222.5亿元。从上面的数据可以看出, 农业为工业部门提供了大量的建设资金, 农业对外部 (工业部门) 产生了有利的影响, 私人收益与社会收益之间存在着巨大的差异, 因此从经济效益的角度考虑农业具有明显的外部效应, 这也是耕地外部效应的重要表现。

2.2 耕地生态效益的外部效应

耕地上的绿色植物能够净化空气, 提高空气质量;耕地承载的绿色植物还能够通过光合作用释放出氧气, 是人们的“绿肺”;耕地是作为农业生态系统中的[4]一个基本子系统, 来发挥着维持生态平衡的生态功能;耕地能够涵养水分、保持水土;耕地还具有景观功能, 是人们很好的休闲场所。这是耕地生态效益的外部效应的表现。

2.3 耕地社会效益的外部效应

粮食安全对于一个国家来说是极为重要的, 它关系着国家和社会的稳定。所谓粮食安全简单地说就是保证所有的人吃饭。联合国粮食及农业组织 (FAO) 在1974年的世界粮食大会上的定义为:保证任何人在任何地方都能得到为了生存和健康所需要的食品[5,6]。1995年美国人布朗发表了《谁来养活中国人》的文章, 引起了世人的关注, 在这篇文章里他虽然有点危言耸听, 带有一定的政治目的, 为所谓的“中国威胁论”帮腔, 但也从另一个侧面为我们敲响了警钟:粮食安全问题是不容忽视的社会问题。中国要以世界7%的耕地养活世界22%的人口, 粮食问题是一个关系社会和国家稳定的大事, 中国的几千年历史也证明了这一点。中国现在是一个粮食进口国家, 以2001年为例, 我国从国际市场上进口粮食26 255.5万t, 向国际粮食市场出口14 909万t, 净进口1 346.5万t[7,8,9]。可见, 我国需要进口的粮食的数量是巨大的。在我们这样一个拥有13亿人口的国家里, 不可能主要靠进口来解决粮食安全问题, 必须依靠我们自己来解决, 必须有足够数量的保命田, 这才是解决粮食安全问题的基础, 因此耕地就担负着粮食安全的重任。从某种程度上说, 耕地通过粮食安全的重任能够给社会 (外部) 带来稳定, 对外部产生有利的影响, 而却没有在农产品价格中得到体现, 具有外部效应, 这是耕地社会效益的外部效应的表现。

3、耕地保护的市场失灵

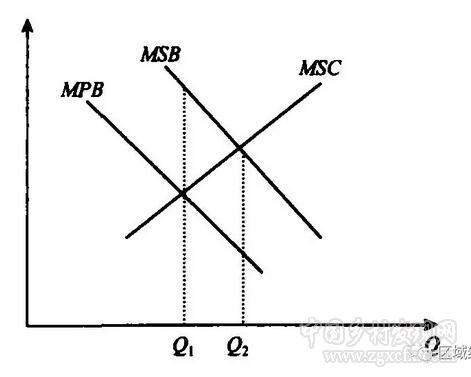

3.1 从农户的角度考虑

农户是社会经济中的重要经济活动主体, 农户是理性的, 他们在经济活动中追求利益最大化[10], 我们可以把他们当着“经济人” (图1) , 曲线MSB为耕地的边际社会收益曲线, 也是整个社会对耕地的需求曲线。MSC为耕地边际社会成本曲线, 此曲线与农户的耕地供给曲线重合。按照西方经济学理论, 边际社会收益等于边际社会成本时资源达到最佳配置状态。在图1中, MSB和MSC的交点为资源最佳配置点, 我们假设此时的耕地数量为Q2。耕地具有强烈的正的外部效应, 这会致使边际私人收益低于边际社会收益, 追求利益最大化的农户在经济活动中会根据边际私人收益进行决策, 此时的耕地数量为Q1。我们发现Q1小于Q2, 也就是说, 当耕地的外部效应在经济活动中得不到体现时, 农户会从个人利益出发, 减少耕作耕地的数量, 此时对耕地的撂荒就会发生, 不利于耕地的保护。目前耕地撂荒现象在我国很普遍, 根据安徽省巢湖市的相关调查, 该市目前农村耕地抛荒面积约1.6万hm2, 占承包耕地总面积的6%, 其中常年抛荒的耕地达0.86万hm2, 季节性抛荒达0.73万hm2, 分别占抛荒面积的54%和46%, 土地抛荒面积与1998年同期相比增长了77%, 且这种增长仍有持续的趋势[11]。

另外, 耕地的外部效应也会导致耕地数量的隐性减少。由于耕地的外部效应在农产品价格中没有得到体现, 致使农业生产的比较利益很低, 投入不能得到应有的回报, 甚至连平均利润也得不到。这种情况会导致农户对农业生产的积极性不高, 对农业进行兼业生产, 农产品的产出量减少, 这实际上也是耕地数量的减少, 是耕地的隐性减少。

3.2 从整个社会的角度考虑

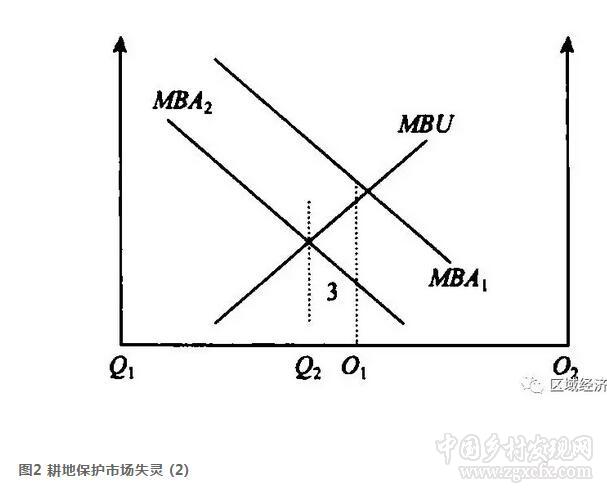

随着社会经济的发展, 工业化、城镇化是不可避免的趋势, 城镇化的过程中也会伴随着大量的耕地非农化。2004年度全国土地利用变更调查结果显示, 大约一半的新增建设用地来源于耕地。可见城镇化中占用耕地的数量是巨大的, 但有些耕地是被多占的, 这是因为在城镇化的道路上人们是根据效益最大化的原则进行资源配置的。

如图2, 曲线MBU为建设用地的边际收益, 曲线MBA2为没有考虑外部效应的耕地的边际收益, 如果考虑耕地的外部效益, 则此时耕地的边际收益曲线将向上平移, 我们假设为MBA1。没有考虑耕地的外部效应时, 曲线MBU和MBA2的交点为土地资源的最佳配置点, 此时的耕地数量为O1Q1;当考虑耕地的外部效应时, MBA1与MBU的交点为最佳配置点, 此时的耕地数量为O1Q2。从图2中可以看出二者之间的差距Q1Q2即为城镇化过程中因没有考虑耕地的外部效应而多占用的耕地。由此可见, 在城镇化的道路上由于没有考虑耕地的外部效应也会使大量的耕地被多占, 不利于耕地的保护。

4、耕地保护政府规制的改进

市场失灵为政府的干预提供了依据, 基于此, 我国政府也介入了耕地保护。当前耕地保护中的政府规制主要有耕地总量动态平衡制度、土地用途管制制度、农用地转用制度等一系列的耕地保护制度, 可谓世界上最严格的耕地保护制度。但当前耕地保护的政府规制主要是从宏观方面进行规制, 带有很强的强制性, 不是从市场机制的内部入手, 这就致使在现实中耕地保护的效果与规制的目标发生了偏差, 规制效果不佳, 存在一定程度的政府规制失灵, 这就需要对现行的耕地保护规制进行改进。外部效应造成的市场失灵是由于市场机制本身的缺陷造成的, 在规制时应该主要从市场内部入手。因此改进规制时要在宏观规制的基础上增加针对市场主体的微观规制。耕地保护的政府规制应该是通过一定的手段将外溢到社会上的成本或收益复归原行为主体的过程, 其目标是追求整体资源的高效配置, 实现社会经济持续发展。

4.1 改变政府在耕地非农化过程中的决策机制

在市场经济条件下, 政府在耕地非农化的决策过程中往往将耕地收益与未来用途的受益进行比较, 并作为耕地转变用途的重要依据。目前对耕地价值的认识仅仅停留在狭隘的经济价值的基础上, 忽视了耕地拥有的生态功能、景观功能、食物安全、社会保障等生态价值和社会价值。在这样的决策机制下就会导致大量耕地被多占用。因此, 必须改变这种决策机制, 重新构建耕地资源价值的核算体系。新的核算体系应该以耕地的外部效应的价值为中心, 可以用下面的公式表示:

V=DV+IV+OV+EV

其中, V表示耕地的总价值;DV表示耕地直接使用价值, 即耕地的经济价值;IV表示耕地的间接使用价值, 包括景观价值、生态价值以及社会价值;OV表示耕地的选择价值;EV表示耕地的存在价值。

新的耕地资源价值核算体系考虑了耕地的外部效应的价值及其他价值, 增加了耕地的比较利益, 就会减少耕地向非农用地转化的冲动, 从而有利于耕地保护。

4.2 “反哺”农业

按照社会发展的规律, 社会发展到一定的阶段就要工业“反哺”农业, 以支持农业的发展。按照我们国家现在的经济发展水平, 已经初步具备了工业“反哺”农业的条件。现在党和国家已经认识到了这一点, 党的十六届三中全会提出了统筹城乡发展的战略, 并采取了一些有利于农民和农业的措施, 比如提高粮食价格、增加粮食的直接补贴、逐步取消农业税等。但同时我们也必须看到, 现阶段我国农产品的价格和对农业的补贴仍然很低。“反哺”农业主要是通过提高农产品价格和加大对农产品的补贴来实现。我们需要重新构建农产品的收益结构, 使耕地的外部效应恢复到耕地的耕作者手中, 使原来属于农民的收益回到农民手中。重新构建的农产品的收益应该包括:耕地的经济产出、耕地的生态价值、景观价值以及耕地的社会保障价值等。这样既增加了农民从事农业生产的比较利益, 还可以提高农民生产的积极性, 增加农民对农业的投入, 减少对耕地的撂荒, 以形成有利于耕地保护的局面。

4.3 建立完善的约束机制

约束机制应该以土地用途管制为核心, 具体包括对耕地质量、数量、生态环境保护以及农户行为等方面的约束和控制。在执行约束机制时要综合运用经济手段、法律手段、行政手段以及规划手段, 使农户在健全的土地利用框架下耕作耕地, 减少经济活动中的不确定性和外部效应。

4.4 明晰耕地产权

按照西方经济理论, 产权明晰是实现资源最优配置的先决条件。在我们国家农村土地属于集体所有, 而集体所有权是一种不完整的产权。而作为集体所有权的使用权的家庭承包经营权仅仅是耕作权, 不能享有完全的占有权、使用权、收益权和处分权等权能。通过赋予农户对承包的耕地的完整产权能够产生合理的预期, 能够将经济活动的外部效应内部化, 对农户的生产活动产生激励作用。

中国乡村发现网转自:区域经济 微信公众号原创

(扫一扫,更多精彩内容!)