中国化肥施用环境安全阈值近25 年来在200~300 kg·hm-2 之间变化,平均值为243 kg·hm-2,近15 年来的平均值为251 kg·hm-2,与国家环保部生态乡镇建设规定的化肥施用强度标准基本吻合;总化肥施用在1994 年由环境安全转为低度风险,氮、磷、钾单质化肥施用分别在1988、1999、2008 年由环境安全转为低度风险状态;2014 年中国总化肥施用环境安全阈值平均为85 kg·hm-2,化肥施用环境风险指数平均为0.54,氮、磷、钾化肥风险指数平均分别为0.54、0.53、0.49,化肥施用总体处于低度环境风险;2014 年西藏等11 个省区化肥施用处于环境安全状态,辽宁等16 个省区处于低度环境风险状态,河南、海南和天津三省区处于中度环境风险,陕西处于严重环境风险。

总之,中国化肥施用环境风险自1994 年进入低度风险状态,并呈现上升的趋势,自2006 年以后有所降低。2014 年全国各省区的化肥施用环境风险程度总体为低度环境风险,但省区之间差异较大,各类风险呈现出聚集分布的特点。

随着点源污染环境风险的不断控制,面源污染环境风险已成为世界范围内地表水与地下水污染的主要风险来源。为了避免农业面源污染现场监测耗时费力的困难,人们试图用模型方法对面源污染进行模拟和环境风险评价。当前研究的热点主要集中在1980 年代后国外出现的SWAT、AnnAGNPS、APEX 等大型的面源污染机理模型的改进和应用。

汪朝辉等基于GIS 和SWAT 模型对清江流域面源污染进行模拟,揭示了面源污染环境风险的主要影响因素是降水、土地利用方式和耕作制度等。

田耀武等基于AnnAGNPS 模型对三峡库区秭归县面源污染输出进行评价,认为该模型对秭归县域泥沙和营养物质等模拟方式有待进一步改进,才能更好地成为面源污染环境风险防治管理和调控工具。

尹黎明等认为APEX 模型在淮河中上游坡面尺度进行不同土地管理措施下的水土流失评价较为适宜。国内学者也构建了相关面源污染模型。

刘曼蓉等、李怀恩等、李定强等分别建立了暴雨径流污染的概化模型与统计相关模型、降雨量-径流量-污染负荷之间的数学统计模型和面源污染物迁移机理模型等。

陈会等基于排水过程分析,利用模拟方法,对水稻灌区中地表排水和稻田渗漏排水的面源污染过程进行研究。

以上的面源污染模拟和环境风险评价模型体现了对面源污染的综合研究,模拟过程也较为复杂,但对化肥施用的单项污染建立的环境风险评价模型还不多。

刘钦普提出了化肥污染环境风险评价经验模型,对中国的化肥施用环境风险进行了初步研究。但是,该模型的环境风险评价标准主要是采用国家环保部门制定的生态县和生态乡镇化肥施用强度不低于250 kg·hm-2 的常量标准,没有考虑评价标准的时空变化。本文利用笔者建立的化肥施用环境安全阈值计算模型,对中国化肥施用的环境风险时空变化做深入研究,期望完善化肥施用环境风险评价方法,并对我国生态农业建设的化肥面源污染控制提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 化肥污染环境风险评价方法

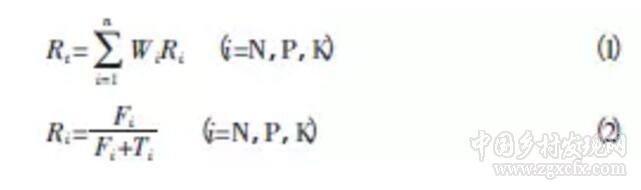

化肥施用面源污染环境风险是农业生产活动中施用化肥对生态环境造成污染的可能性,是一种非突发性环境风险。这种风险是客观存在的,具有很大的不确定性。笔者设计的环境风险指数模型得出的数值是介于0 和1 之间的小数,有风险程度的上限和下限,便于对风险程度的认识和比较。其计算公式为:

式中:Rt 为化肥污染环境风险总指数;Ri 为单质肥料(氮、磷或钾等) 污染环境风险指数;Wi 为单质肥料氮、磷、钾环境污染风险权重,这里依据前期研究,分别取0.648、0.230、0.122;Ti 为单质肥料环境安全阈值,是指在为获得某一季作物目标产量而不危害环境的某种化肥的最大施用量(即单位播种面积化肥施用量上限),计算方法见下列公式(3)、(4)、(5);Fi 为某化肥施用强度,是指本年内实际用于农业生产的单位播种面积化肥施用量,kg·hm-2。

由公式(1)、(2)可见,Ri(或Rt)介于0 和1之间,当Ri等于0.5 时,则Fi和Ti两者相等,是施肥环境安全的临界点。通过比较化肥施用强度与环境安全阈值的大小,即可表征化肥施用的环境风险大小。

1.2 化肥施用环境安全阈值测度方法

化肥施用环境风险指数模型公式(2)中的环境安全阈值是一个关键参数。假设化肥施用环境安全阈值与作物目标产量有关,作物目标产量综合反映自然生态条件、社会经济条件和农田管理水平等因素的综合作用。作物目标产量可以根据某地区近几年的产量的平均值向上浮动10%得到。由于粮食作物是各地主要的农作物,其产量高低可以代表该地区自然经济状况。一般来讲,化肥施用环境安全阈值应小于当地作物最高产量时的化肥施用量。例如,崔玉亭等的研究表明,在某一产量要求下,考虑生态为主的化肥施用生态适宜量是考虑经济为主的化肥施用经济适宜量的85%左右。参考巨晓棠提出的理论施氮量的计算方法,依据粮食作物目标产量确定施氮量,在此施氮量的基础上,向下浮动10%~20%,得出氮肥施用环境安全阈值。根据大田作物氮磷钾施肥比例一般为1∶0.5∶0.5 的施肥要求,笔者提出了氮、磷、钾总肥及单质化肥施用的环境安全阈值测度模型:

式中:Tt为总化肥施用环境安全阈值;ρ为化肥施用环境安全阈值调节系数,一般取0.8或0.9;A为单位产量的作物需氮量;Yi为某地区近期n年中某一年的作物产量;TN为氮肥环境安全阈值;TP为磷肥环境安全阈值;TK为钾肥环境安全阈值。

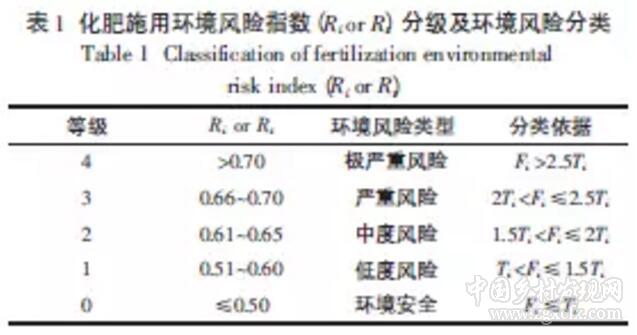

1.3 化肥施用环境风险分级方法

根据化肥施用强度(Fi)超过环境安全阈值(Ti)的倍数,把化肥施用环境风险程度从环境安全到极严重风险分为5个不同的风险等级类型,如表1所示。将表1 分类依据中的有关数据,代入方程(2)进行计算,得出相应的风险指数分级。

本研究使用的基础资料主要来自国家统计局网站统计资料和有关年份中国统计年鉴,对无法直接通过年鉴或调查获得的部分数据用相关数据替代或估算。由于各统计年鉴中都没有给出复合肥中氮磷钾的含量,根据市场调查情况,参考有关文献,复合肥中的氮磷钾含量统一按1∶1∶1 处理。

2 结果与分析

2.1 中国化肥施用环境风险时间变化特征

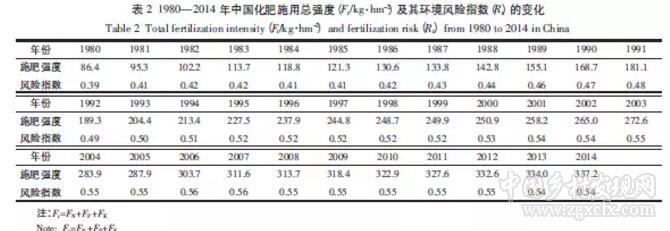

根据作物播种面积(含果园种植面积)和化肥施用总量计算1980—2014 年中国各年份单位播种面积化肥施用总强度。按照三年滑动平均的方法,计算各年份粮食作物的目标产量,用公式(1)~(5)计算出各年份的环境风险指数。35 年来,我国化肥施用总强度及其环境风险指数总体上呈现增长的趋势(表2)。

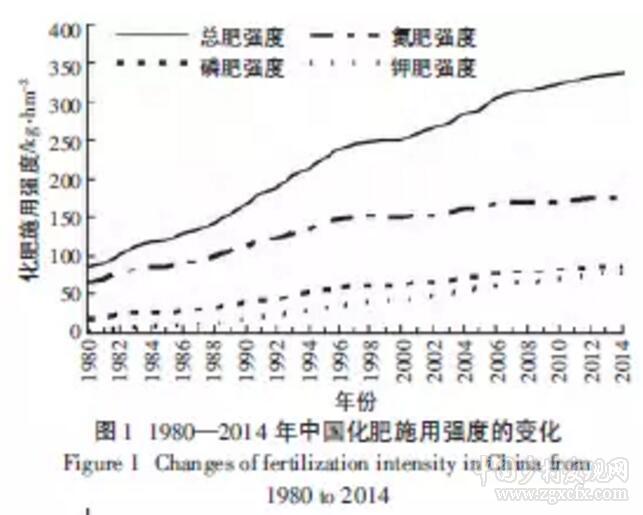

计算结果表明,中国化肥施用总强度及氮、磷、钾单质化肥施用强度分别从1980 年的86.4、64.2、19.2、3.0 kg·hm-2 增加到2014 年的333.7、174.2、87.2、75.8kg·hm-2,35 年来分别增长到3.9、2.7、4.5、25.5 倍。从2005 年我国普遍实行配方施肥以来,氮、磷化肥施用强度增长缓慢,钾肥施用强度增加较快(图1)。N∶P2O5∶K2O(简写为N∶P∶K)的比例1980 年为1∶0.3∶0.05,2005 年为1∶0.44∶0.35,2014 年为1∶0.50∶0.43,逐渐趋于1∶0.5∶0.5 的发达国家水平。

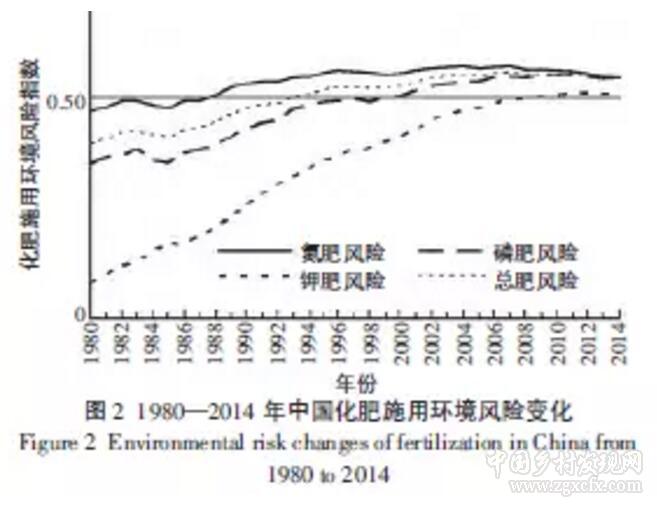

同时,我国化肥施用环境安全阈值近25 年来在200~300 kg·hm-2 之间变化,平均值是243 kg·hm-2,近15 年来的平均值是251 kg·hm-2,特别是在2000—2010 年间,化肥施用环境安全阈值平均值为250 kg·hm-2,正好与我国环境保护部门在2010 年制定的生态乡镇建设化肥施用强度小于250 kg·hm-2 的评价指标相吻合。总化肥施用环境风险指数及氮磷钾单质肥料的风险指数分别从1980 年的0.39、0.47、0.35、0.08 增加到2014 年的0.54、0.55、0.55、0.51,总体处于低度环境风险(图2)。

由图2 不难发现:①氮、磷、钾化肥施用风险分别在1988、1999、2008 年由环境安全转为低度风险,由于三个单质化肥的平衡作用,总化肥风险自1994 年由环境安全转为低度风险。②自2006 年以来,氮肥的风险有所下降,磷肥的风险保持稳定,钾肥风险却由安全增加为低度风险。

总的来说,我国化肥施用环境风险自2006 年以后呈降低趋势。其主要原因是,2005 年以后,我国大部分地区实行测土配方施肥,注重了氮、磷、钾养分的合理搭配,虽然总的化肥施用量有所增加,但粮食产量增加,提高了化肥施用环境安全阈值,加上氮肥的施用风险有所下降、磷肥的施用风险保持稳定、钾肥风险稍微上升,使得总的化肥施用环境风险有所降低。

2.2 中国化肥施用环境风险空间变化特征

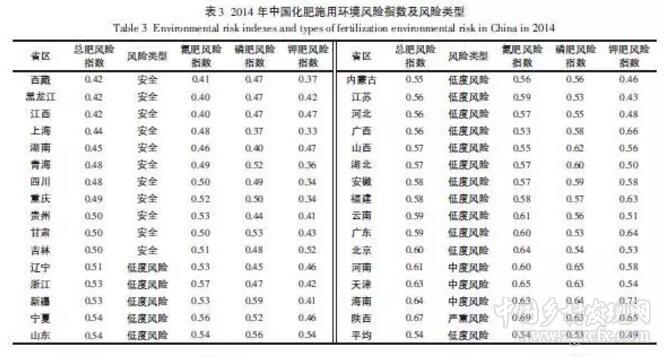

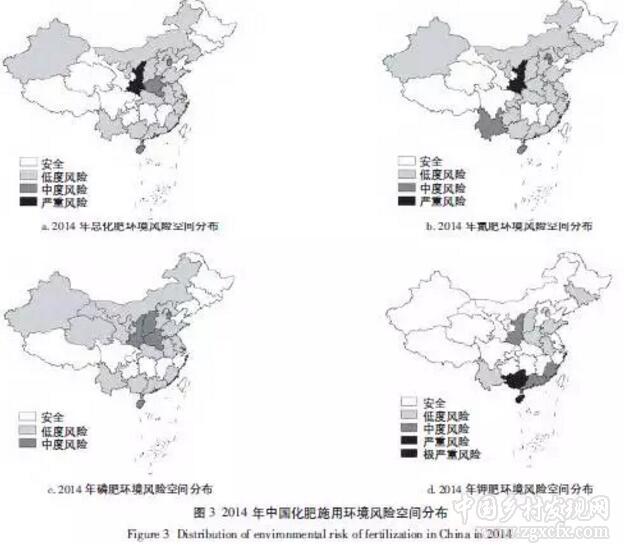

利用国家统计局编制的《2015 中国统计年鉴》数据,根据公式(3)、(4)、(5),分别计算出2014 年中国各省区的氮磷钾单质肥料和总化肥施用环境安全阈值,然后根据公式(1)、(2)分别计算出各省的化肥施用环境风险指数。结果表明,2014 年中国总化肥施用环境安全阈值平均为285 kg·hm-2,环境风险指数为0.54,为低度环境风险;氮磷钾化肥施用环境风险指数分别为0.54、0.53、0.49。各省区的化肥施用环境风险差异较大,呈现出聚集分布的特点,如表3 和图3 所示。

图3a 表明,2014 年西藏等11 个省区处于化肥施用环境安全状态,除黑龙江、吉林和上海外,多分布在西部和西南部地区;辽宁等16 个省区处于低度环境风险状态,除新疆外,多分布在华北地区和华南沿海地区;河南、海南和天津三省市处于中度环境风险,陕西处于严重环境风险。对于单质化肥氮肥来说,其环境风险分布除个别省外基本与总肥分布一致,说明当前中国的化肥施用环境风险主要还是氮肥施用风险(图3b)。磷肥施用环境风险相对较平衡,除东北三省和沪、浙、闽、湘、贵、渝、川、藏这11 个省区为环境安全区域和晋陕豫津琼5 个省区为中度风险外,其余15 个省区属于低度环境风险(图3c)。钾肥施用环境风险总体最低,但差别较大,从环境安全到极严重风险都有,海南省为极严重风险区,广西为严重风险区,广东、福建和陕西为中风险区,云南、安徽、河南、山西、山东、吉林、北京、天津为低度风险区,其余18个省区为环境安全区域(图3d)。

总之,氮肥施用是目前我国化肥面源污染的主要风险,其次为磷肥,相比来说,钾肥施用环境风险还不突出。尽管人们还没有认识到施钾对环境有什么危害,但是区域差别大,有上升的潜势,应引起警惕。总的来说,各类风险呈现集中连片分布,地域联系比较明显,对其内在规律性尚需进一步探讨。

3 讨论

3.1 化肥施用环境安全阈值动态模型比单一标准更适合不同区域情况

化肥施用环境安全阈值是农田化肥面源污染环境风险评价和管理的关键参数,关系到化肥面源污染环境风险控制的成败。目前普遍认为,发达国家为防止化肥污染环境风险,设置的化肥施用环境安全上限值为225 kg·hm-2 ,然而亦有文章认为这是氮肥施用的环境安全上限值。我国环境保护部制定的生态乡镇建设指标中给出了单位播种面积化肥施用强度不超过250 kg·hm-2 的指标。但这些上限值或指标都是一个单一的常数,没有考虑指标使用的具体环境条件。

其实,化肥施用的环境安全阈值与具体的生态环境和社会经济条件有着密切的关系,采取一刀切的方式,对不同环境条件用同一数值作为化肥施用安全标准显然是粗糙的,甚至是不合理的。本文提出的化肥施用环境安全阈值模型是基于当地粮食作物目标产量和相应需肥量设计的。依据粮食作物目标产量确定施肥安全阈值,既不会因为阈值过低,限制肥料的施用,影响粮食生产,也不会因为阈值过高,误导过量施肥而污染环境。建立符合区域特点的不同自然经济条件下化肥施用环境安全阈值测度模型和环境风险评价方法,不仅是目前化肥施用面源污染风险控制迫切需要解决的一个理论问题,也将对化肥施用环境风险田间管理起到重要的指导作用。

3.2 2014年中国各省区环境风险趋于平衡

本研究与笔者前期对2012 年中国化肥施用环境风险的研究结果相比,全国化肥施用风险总体平均都是在低度风险范围,但是各省区的环境风险程度趋于平均,环境安全的省区由5个增加到11个,低度风险省区由9个增加到16个,中度风险由13 个减少到3 个,仅有一个严重风险省区。其中最主要的原因是,前期研究采用的环境安全阈值是国家关于生态县建设化肥施用强度不小于250 kg·hm-2常数值,本研究应用环境安全阈值模型计算各省区的环境安全阈值,把环境安全阈值与当地的环境条件相结合,更接近各省的实际情况,且2014年中国总体平均环境安全阈值为285 kg·hm-2,提高了阈值标准,风险程度有所降低。

3.3 化肥施用强度计算方法急需统一

化肥施用强度是我国生态县和生态乡镇建设及评价化肥施用环境风险的一个重要指标,但其计算方法经常出现混乱。国家环保总局2007年发布的“关于印发《生态县、生态市、生态省建设指标(修订稿)》的通知”(环发[2007]195号)中关于化肥施用强度的指标计算是按照耕地面积,而后来的国家环保部“关于印发《国家级生态乡镇申报及管理规定(试行)》的通知(环发[2010]75号)关于化肥施用强度指标的解释是“指乡镇辖区内实际用于农业生产的化肥施用量(包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥)与播种面积之比”。按照播种面积计算与按耕地面积计算的结果有很大不同。因为我国各地的复种指数差别很大,在复种指数高的地区播种面积与耕地面积会相差2到3倍,所以,在一些地区用耕地面积计算出的化肥施用强度与用播种面积计算的结果相比,差别会很大。这表明,化肥施用强度指标的计算问题应引起研究者和引用者的注意,避免出现错误的结论。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)我国化肥施用环境安全阈值近25 年来在200~300 kg·hm-2之间变化,平均值为243 kg·hm-2,近15年来的平均值为251 kg·hm-2,与国家环保部生态乡镇建设规定的化肥施用强度标准基本吻合。在1994 年我国化肥施用由环境安全转为低度风险,氮磷钾单质化肥施用分别在1988、1999、2008 年由环境安全转为低度风险。总体来说,自2006 年以来,我国化肥施用环境风险有所降低。

(2)2014年我国化肥施用环境安全阈值平均为285 kg·hm-2,化肥施用环境风险指数为0.54,为低度环境风险;氮磷钾化肥风险指数分别为0.54、0.53、0.49,氮磷施用处于低度风险,钾肥处于环境安全临界状态。

(3)2014年各省区的化肥施用环境风险差异较大,呈现出聚集分布的特点。西藏等11个省区处于化肥施用环境安全状态,辽宁等16个省区处于低度环境风险状态,河南、海南和天津三省区处于中度环境风险,陕西处于严重环境风险;氮肥施用环境风险分布基本与总肥分布一致,磷肥相对较平衡,钾肥差别较大,从环境安全到极严重风险都有出现。

4.2 建议

(1)加快化肥面源污染环境风险监测监控体系建设,建立农业生态环境预警机制。化肥面源污染在一些地区相当严重的原因之一就是对面源污染的监测预警能力不足,不能及时掌握化肥生产、销售、施用、流失和污染等各方面的信息,及时地采取防治措施。因此,政府要加大科技、资金、设备、人员等的投入,建立省、市、县等各级面源污染风险监测信息专网,特别是化肥面源污染风险大的省区,实现覆盖全区域的农业面源污染数据的快速采集、审核、传输、反馈,以及对农业面源污染风险的预测预报,有效掌握农业面源污染风险现状、来源和发展趋势,为全面防治农业面源污染提供科学依据。

(2)增加科技和教育的投入,提高农民的科学素养和环境保护意识。农民是农业生产的主体,也是控制农业化肥过量施用的重要力量。特别是化肥施用环境风险较大的地区,应高度重视研究农户行为与化肥面源污染的关系。对农民进行农业生产知识和环境保护知识的教育和培训,使农民认识到合理施肥和控制化肥污染的好处。通过一定的法规、政策、教育、管理和技术等措施指导和优化农户施肥行为。农业和土壤科学的研究要与生产实践紧密结合,研究不同土壤在不同耕作制度下的合理施肥技术并及时推广。只有使面源污染风险控制成为农户的自觉行为,才能真正从源头控制农田化肥面源污染环境风险。

(3)加快制定土壤污染防治法、土壤环境质量标准和化肥施用技术规范及相关政策等,加强农田管理。目前我国保护土壤环境的专项法律基本上还是空白,土壤环境标准体系也很不健全。国家应该尽快出台有关法律制度和政策,对土壤环境保护做出总体规划与部署,对化肥农药等化学物质的使用也应有相应的规定和要求。规定关于防治农业化肥污染的基本原则、管理体制、主要权利和义务、法律责任等。探索有机种植方式补贴机制及滥用化肥惩处机制,以制度保障面源污染控制和农业可持续发展。

作者单位:南京晓庄学院环境科学学院

中国乡村发现网转自:《农业环境科学学报》 2017年第7期

(扫一扫,更多精彩内容!)