——以河南省为例

摘要:土地经营规模过小或过大都无法满足我国农业和社会发展需要,适度规模的确定需要有科学的依据。在适度规模的不同判断标准中,城镇在岗职工人均工资性收入是一个较为理想的比较指标,应用中需要考虑区域差异和动态性。本文依据该指标并结合河南省的数据计算出2013年河南省的适度规模为农村劳动力人均经营72亩,2023年为农村劳动力人均经营110亩。经济越发达、城镇在岗职工人均工资性收入越高的地方的农村劳动力人均适度经营规模就越大。由于受就业压力影响,我国土地规模经营的形成过程需要很长时间,在此过程中政府既要有足够耐心又要采取合理引导措施,尤其要保护粮农的利益。

关键词: 土地经营; 适度规模; 土地流转; 粮农利益; 收入水平

一、问题的提出

适度规模经营是发展现代农业的必由之路,关于土地适度规模经营的规模问题有两个研究角度:一是从宏观上指出一个区间。如党国英(2013)认为平原地区家庭农场经营大田作物面积不能超过300亩,经营蔬菜不能超过30亩,规模过大就容易形成二次转包。陈锡文(2013)认为我国大部分家庭农场规模应在几十亩到上百亩,东北地区可以大到上千亩。因此可见在我国大部分地区土地规模经营范围应在100~300亩之间。韩长赋(2014)认为土地经营规模的务农收入应相当于当地务工收入或当地户均承包土地面积10~15倍收入。主要考虑到我国农户平均承包土地面积不足8亩,10~15倍在100亩左右,按每户家庭2个劳动力种粮计算,适度规模经营的劳动力人均收入可相当于外出打工收入。另一种研究是针对不同区域进行实证研究计算出规模经营的区间。如朱方林等(2014)通过测算得出江苏省宿迁市粮食生产适度规模经营应在58.5~87亩。王国敏等(2014)指出25~35亩是四川这类人多地少山地丘陵地区的适度规模区间。发展适度规模经营,既要积极鼓励,也要与非农就业机会、农村劳动力转移规模、农业社会化服务水平相适应。目前,在我国发展规模经营,规模太大脱离实际,规模太小导致农民收入少、种地意愿下降,农产品竞争力不足。基于此,适度规模经营的规模大小是需要研究的问题,下文首先对土地适度规模经营大小的判断依据进行分析,然后结合河南省的具体情况计算土地适度规模并提出政策建议。

二、土地适度经营规模的判断依据

土地适度经营规模的判断依据可以有多个标准,如投入产出效率最高、收入最多、社会公平等。考虑到我国城乡协调发展,应以收入作为土地适度规模经营的判断标准并需要考虑收入的地区差异和动态性。

(一) 收入应当作为适度规模经营的判断标准

作为适度规模的判断标准,有不少学者按照规模报酬寻找最优解,但是从实际情况看并不理想。一是这些研究结论不一致,可信度低。现有研究结论可分为三类: 一是认为规模小比规模大更有效率;二是认为大规模农户比小规模农户更有效; 三是认为规模与效率关系不大或无关,农业生产具有规模报酬不变的特征。笔者认为上述研究之所以出现不同的结论与数据的准确性有很大关系,这些数据大多来自农户调查数据,根据笔者在农村调查经验,绝大多数农户对作物产量和生产资料投入数据是没有准确记录的,一般是经验估计。我国农村人均耕地面积少,经验估计造成的误差较大,可信度低。从我国基本国情看,将收入作为土地适度规模的判断标准更合适。一是因为我国农户平均耕地面积少,绝大部分农户通过农业获得的收入较少,如果不解决规模偏小的问题,从事农业获得的收入与从事其他产业的收入差距越来越大,务农积极性会下降。二是因为我国未来农户发展模式主要是家庭农场,家庭农场是专业农户,其收入的最主要来源是农业,如果家庭农场的人均收入过低将无法持续经营下去,要发展未来的家庭农场,需要其在收入方面与从事其他产业达到均衡。

(二) 城镇在岗职工人均工资性收入应为最佳指标

收入有一系列的指标如原始收入、可支配收入等,其构成又包括工资性收入、财产性收入、转移支付收入等。结合我国实际情况,应选取城镇在岗职工平均工资性收入作为适度规模经营的参考指标。原因在于: 第一,工资性收入是城镇在岗职工收入的最主要组成部分,是所获得的劳动报酬。平均工资反映了大多数人的一般水平,具有代表性。而财产性收入、转移支付收入并不是每个在岗城镇职工都有且可能与劳动无关,可以不予考虑。第二,以城镇在岗职工平均工资性收入为参考值,反映了农村发展的未来方向是务农人员平均劳动收入要和城镇在岗职工平均工资性收入持平或高于城镇在岗职工,消除城乡收入差别。第三,城镇在岗职工是在岗人员,排除了请假、离岗等特殊情况,与家庭农场的实际经营人员有可比性,也反映了人均生产效率。不选择城市居民人均收入作为土地适度经营规模判断标准的原因在于农村家庭和城镇家庭的人均赡养系数差别较大,没有可比性。不选择第二产业职工平均工资收入或第三产业职工平均工资收入作为判断标准是因为第二产业和第三产业内部又有很多不同的行业,每个行业职工平均工资都有差别,农户不一定有专业知识,对产业、行业划分并不熟悉,对城镇在岗职工的概念会更熟悉、更容易理解,将城镇在岗职工平均工资性收入作为适度规模经营收入的参考指标更容易被接受。

(三) 收入指标的区域差别与尺度

城镇在岗职工平均工资性收入还有区域尺度问题,即选在全国、省级、地市级、县级、乡级五级区域中的哪一个层次。如果选取全国进行统一计算显然是不合适的,因为我国各地收入差异较大,如人力资源和社会保障部发布的《薪酬发展报告(2013—2014)》显示2012年我国地区工资差距为2. 33倍,另外我国不同地方种植作物种类也有很大差别,没有可以统一参照的标准; 如果把城镇在岗职工平均工资性收入的区域尺度放在省级也不合适,同样会面临收入差别较大和作物种类不同的问题; 如果将区域尺度放在乡级将会太小,一方面乡镇人口中城镇在岗职工较少、没有代表性,另一方面乡镇区域小,而适度规模经营跨乡镇也很常见; 如果将尺度放在县级,虽然收入指标的可参考性较乡级有所改善,但也会有与乡级面临的同样问题。综合上述考虑,可以选取地级市数据作为参考标准。

(四) 相关变量的动态性

城镇在岗职工平均工资性收入是不断增长的,而土地适度规模的计算公式是城镇在岗职工平均工资性收入除以每亩土地的年收益,土地收益又取决于作物单产、价格和生产资料成本等。因此公式中要考虑动态变化的变量包括城镇在岗职工平均工资性收入、作物单产、价格、生产资料成本等。城镇在岗职工平均工资性收入的增长率可以用新常态下经济增长率7%加两个百分点作为估计量,因为我国已经明确提出居民收入增长要不低于经济增长,根据近两年我国经济增长的情况(2013年和2014年我国城镇居民可支配收入名义增长率分别为9.7%和9.0%),考虑到经济增长的波动性,用9%作为未来工资收入的年增长率比较合适; 作物单产增长是比较缓慢的,我国粮食产量已经出现十二连增,未来每年增产的潜力不会太大,因此作物单产增长率比较有限; 另外作物价格也会不断上涨,由于农户主要种植粮食作物,用三大粮食作物即水稻、小麦、玉米价格基本上可以反映作物价格变化; 根据我国近年实际情况可以推测农业生产资料的价格也会不断上涨。综合各种因素,预计每亩土地的年收益增长率为4.5%(计算时可以假设有各种不同的增长率分别进行预测)。除此之外,适度规模的计算时间应该确定一个周期,在一个周期内适度规模可以确定一个标准,到下个周期根据发展实际情况进行适当修正。笔者认为一个周期为10年比较合适。适度规模经营主体需要逐渐培育,土地流转周期不能太短,同时经济社会发展的实际情况也在不断变化,如果周期过长会给调整带来不便。

三、河南省土地适度规模经营的确定

河南省是我国粮食生产核心区,在全国农业生产中居重要地位,其土地适度规模经营的情况具有代表性。根据前述确定的土地适度经营规模的计算方法和河南省的相关数据可以分析河南省土地适度经营规模问题。

(一) 河南土地适度规模经营的基本情况

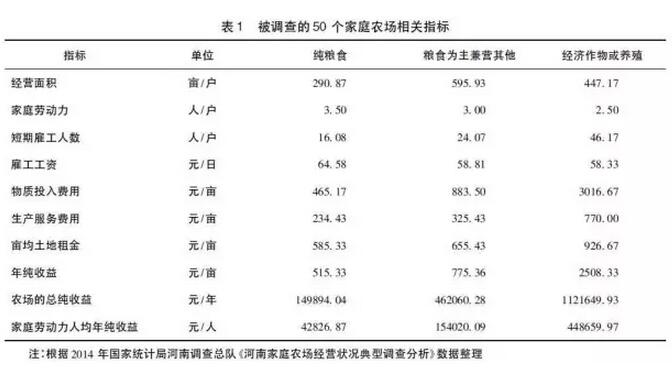

根据国家统计局河南调查总队《河南家庭农场经营状况典型调查分析》数据,截至2013年底,按照农业部对家庭农场的统计口径,河南省有家庭农场15538家,耕种总面积达到287万亩,占河南省总耕地面积的2.35%,远低于全国平均值(农业部统计截至2012年底,全国30个省份有家庭农场87.7万个,经营耕地面积1.76亿亩,占全国承包耕地面积的13.4%),但每个农场平均耕种面积为184.7亩,略低于全国平均的200.2亩。经营面积在50~100亩的小型家庭农场有5013家,占32.26%;100~1000亩的家庭农场有10094个,占64.96%;1000亩以上大型家庭农场有431家,占2.77%。另外,国家统计局河南调查总队2014年7月对河南省尉氏县、孟津县、安阳县、卫辉市、襄城县、舞阳县、唐河县、虞城县、项城市、光山县等10个县( 市) 进行了抽样调查发现,纯粮食型农场的平均规模最小,为290.87亩,粮食为主兼营其他型平均规模最大,为595.93亩,经济作物或养殖型的平均规模为447.17亩。但不同类型家庭农场的经营人数却以纯粮食型最多,户均3.5人,其次是粮食为主兼营其他型,户均3人,经济作物或养殖型最少,户均2.5人。三种类型家庭农场中利润最高的是经济作物或养殖型,平均每亩年纯收益为2508.33元,其次为粮食为主兼营其他型,平均每亩775.36元,最低的纯粮食型家庭农场平均每亩515.33元,最高纯收益是最低纯收益的4.87倍。家庭农场平均总纯收益方面,纯粮食型、粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型三类年平均总纯收益分别为149894.04元、462060.28元和1121649.93元。三类农场家庭劳动力人均纯收益分别为42826.87元、154020.09元和448659.97元,粮食为主兼营其他型劳动力人均纯收益是纯粮食型的3.60倍,经济作物或养殖型是纯粮食型的10.48倍,这些数据证实了种植粮食比较效益低。与高收益对应的是高投入,纯粮食型、粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型三类农场每亩物质投入费用分别为465.17元、883.50元和3016.67元,粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型亩均物质投入分别是纯粮食型的1.90倍和6.49倍。纯粮食型、粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型三类亩均生产服务费和土地租金也依次增加,符合高投入、高收益的规律(见表1)。

(二) 河南省土地适度规模的计算

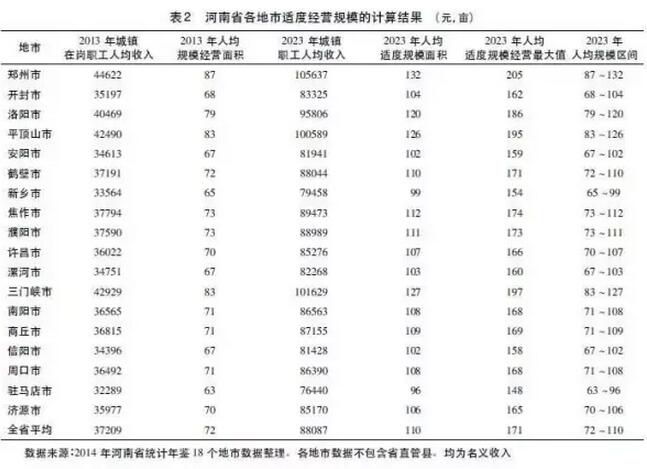

利用城镇在岗职工人均年收入除以每亩耕地年纯收益(未扣除家庭劳动力成本) 可以得到河南省各地市的适度经营规模大小。通过表2可以看出,2013年河南省18个地市城镇在岗职工人均收入为37209元,其中收入最高的三个地市分别是郑州市、三门峡市和平顶山市,依次为44622元、42929元和42490元,收入最低的三个地市分别是驻马店市、新乡市和信阳市,依次为32289元、33564元和34396元。考虑到粮食安全需要对纯粮食型农场的保护,并且如果纯粮食型农场平均每个家庭劳动力的收入能够达到城镇在岗职工收入水平,粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型农场经营者的收入也肯定能够达到城镇在岗职工收入水平,选取每亩纯收益最低的纯粮食型农场作为计算适度规模的分母比较合理。利用上述数据计算出的2013年18个地市的人均适度规模在63~87亩之间,其中最低的是驻马店市,由于其城镇在岗职工人均收入最低,人均只需要经营63亩耕地就能够达到城镇在岗职工平均收入水平,而城镇在岗职工人均收入最高的郑州市则人均需要经营87亩耕地才行。全省平均则需要人均经营72亩耕地。考虑到收入和每亩经营纯收益的变化,需要预测一个周期结束时即2023年城镇在岗职工人均收入和每亩经营纯收益的数值。按照人均收入每年增长9%可以算出到2023年(见表2)河南省18个地市中收入最高的郑州市、三门峡市和平顶山市城镇在岗职工人均收入将分别达到105637元、101629元和100589元,收入最低的驻马店市、新乡市和信阳市城镇在岗职工人均收入将分别达到76440元、79458元和81428元。根据前述理论分析,种粮纯收益每年也会增长,假定每年增长率为4. 5%(收入增速的一半) ,2013年每亩515.3元的纯收益到2023年将达到每亩800元。用2023年河南省各地市的城镇在岗职工人均收入除以800就可以得到规模经营数据,届时18个地市人均适度规模应在96~132亩。其中最低的驻马店市人均只需要经营96亩,而人均收入最高的郑州市则人均需要经营132亩。全省平均则需要人均经营110亩耕地,比2013年的72亩多出38亩。由于每亩纯收益受作物种类、价格、单产、生产资料价格、劳动力价格等多个变量的影响,很难准确预测,为了计算规模经营的上限,保守假定每亩515. 33元的收益不变,此时计算出来的人均适度规模经营面积应是最大值。从表2中可以看出计算的2023年人均适度经营规模的最大值在148~205亩之间,其中郑州为205亩,驻马店为148亩。

(三) 河南省土地适度规模经营需要解决的问题

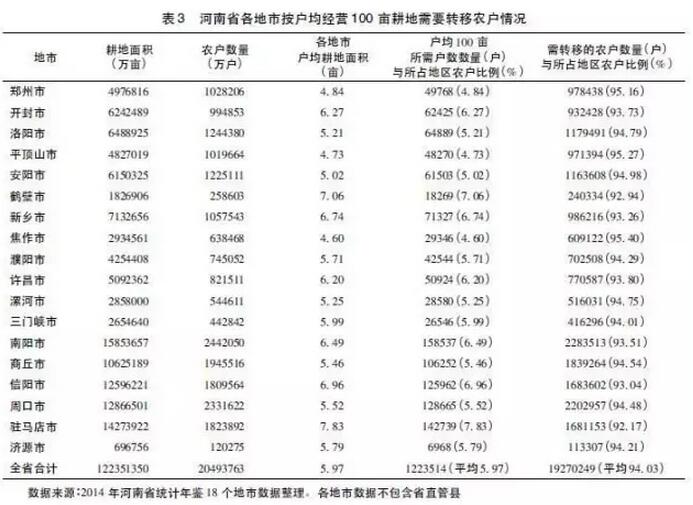

第一是就业问题。截止2013年底河南省共有耕地面积122351350亩,有农户20493763户,户均耕地面积为5.97亩(见表3),低于全国平均水平。18个地市中户均耕地面积最大的前三个地市分别是驻马店市、鹤壁市和信阳市,分别为7.83亩、7.06亩和6.96亩,户均耕地面积最小的三个市分别是焦作市、平顶山市和郑州市,分别为4.60亩、4.73亩和4.84亩。规模经营要与经济社会发展阶段相适应,为了验证河南省规模经营所面临的农民就业压力,笔者按照陈锡文(2013)的算法,如果按照规模经营户均100亩估算,各地市所需要的农户均不超过目前农户总数量的10%,需要转移就业的农户比例超过90%。对于河南省的情况,2013年全省人均需要经营72亩耕地才能够达到全省城镇在岗职工平均收入水平,如果按照每户2个劳动力计算,户均经营面积需要144亩,高于100亩,意味着需要转移更多的农户。可见规模经营不仅是农业发展问题,更涉及就业问题,短期内是无法实现90%以上的农户转移就业的。第二是粮农利益保护问题。河南省是我国粮食生产核心区,确保粮食生产是重中之重,但是从对河南省纯粮食型、粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型三种类型家庭农场人均纯收益情况看,纯粮型家庭农场最低,粮食为主兼营其他型较高,经济作物或养殖型最高,这对提高粮农的积极性很不利。2014年7月国家统计局河南调查总队调查的50个家庭农场中纯粮食型农场的平均规模为290.87亩,家庭劳动力人均年纯收益为42826.87元已经高出2013年河南省城镇在岗职工人均收入(37209元)不少。粮食为主兼营其他型平均规模为595.93亩,家庭劳动力人均年纯收益为154020.09元,是2013年河南省城镇在岗职工人均收入4.14倍。经济作物或养殖型的平均规模为447.17亩,家庭劳动力人均年纯收益为448659.97元,是2013年河南省城镇在岗职工人均收入的12.06倍,收益明显过高、规模偏大。

四、结论与建议

(一) 结论

第一,城镇在岗职工人均年收入是衡量农业经营主体适度规模经营的最好选择并可以测算耕地具体经营规模。我国农业发展的未来方向是要培育一批专业农民,这些专业农民能不能留在农业领域的最主要因素是人均收入是否能赶上或超过从事其他行业。依据该指标可以计算出河南省2013年全省耕地适度规模为平均每个劳动力经营72亩,考虑到收入和务农收益的动态性,到2023年河南省适度规模为平均每个劳动力经营110亩,最多不能超过171亩。考虑到不同地市经济发展差异性,每个地方的适度规模会有所不同。经济越发达、城镇在岗职工人均年收入越高的地方适度规模的面积就越大,而经济越落后、城镇在岗职工人均年收入越低的地方适度规模的面积就越小。需要指出的是适度规模的大小只是作为一种参考,适度规模经营主要适合耕作条件较好的平原或盆地,耕作条件比较差的山区或丘陵地区,由于自然条件的原因进行规模经营会有困难,各个地方需要结合本地的实际情况灵活掌握。第二,考虑社会发展的协调性,河南省不宜发展面积过大的经营主体。河南省人多地少,如果按照户均经营面积100亩计算,就需要超过90%的农户转业。按照上述计算的适度经营规模,按照调查的纯粮食型、粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型三种类型农场的平均劳动力分别为3.5人、3人和2.5人,按照人均规模72亩计算,这三类农户的平均经营面积分别应为252亩、216亩和180亩。而事实上调查的50个样本农场中三类农场的经营面积为290.87亩、447.17亩和595.93亩,粮食为主兼营其他型、经济作物或养殖型农场已经高出适度规模不少。无论是按照计算的还是按照调查的数据都表明,如果全部规模经营,将有远超90%的农户需要转移就业,这将对社会就业造成很大压力。鉴于此,河南省不宜发展规模过大的经营主体,也不宜发展过快,要与社会能够承受的就业压力相协调。

(二) 建议

第一,重视社会协调发展,逐步推进土地流转。一方面,政府可以采取措施,大力发展第二、三产业,提供更多就业岗位,吸引农户转移就业,如果农户就业问题解决了,土地规模经营问题自然就解决了; 另一方面,政府可以通过补贴中小家庭农场的方式,提高土地转入价格,发挥市场规律的作用,引导农户自愿流转土地。不希望家庭农场经营规模过大,但同时家庭农场的经营规模也不能过小。从河南省的情况看,2013年2个劳动力的家庭农场规模应在142亩左右,2023年应在220亩左右。统计数据显示2013年底河南省经营面积在50~100亩的小型家庭农场有5013家,占32.26%,这表明需要对这些中小型农场进行重点补贴,降低其经营成本以转入更多的耕地,近期逐渐将规模扩大到150亩左右,在未来十年逐渐将面积扩大到220亩左右。同时应对农场主进行培育,帮助其成为懂技术、会管理、善经营的新型职业农民。第二,加大粮农保护力度和对非粮化进行适当管制。鉴于国情,我国三大粮食作物水稻、小麦和玉米的自给率需要保持在高位,而根据调查的结果,纯粮食型家庭农场平均每亩收益是最低的,其他类型的家庭农场平均每亩收益比纯粮食型家庭农场要高得多,长期下去是不可持续的,会有越来越多的纯粮型家庭农场转营其他,甚至粮食为主兼营其他型也有可能放弃粮食生产,最终会威胁粮食安全。因此需要对纯粮食型家庭农场进行更高的补贴以维持其积极性,同时对于其他类型的家庭农场非粮食生产部分不予补贴、约束其扩大规模。

参考文献:略

作者单位: 洛阳师范学院商学院

中国乡村发现网转自:《农业经济问题》( 月刊) 2015 年第11 期

(扫一扫,更多精彩内容!)