——以“亩”为中心

摘要:古代农业土地面积单位因南北方地形、经济发展等原因而各异, 南方以播种量、收获量为计算标准, 北方以劳动投入量来确定。随着人类认识水平的不断提高、生产力水平的不断提升及政治力量的影响等诸多驱动力的综合作用, 中国古代南北方农业土地面积单位统一于“亩”的形式, 并在精耕细作的集约型生产方式及政府的政策等影响下不断发展并逐渐丰满。作为一项极具古代中国特色的制度设计, “亩”的产生与发展及完善体现了生产力的发展水平, 也展现了古代劳动人民的伟大智慧。

面积表示一个物体的表面或封闭图形的大小, 面积的大小由面积单位来体现, 农业土地面积单位是对一定区域和空间内农业土地面积的几何界定, 是人类在生产实践过程中摸索探究出来的用于计算农业土地面积大小的标准。它是在物质生产的实践过程中产生, 受生产力发展水平的制约。本文拟通过对我国古代南北两大农业土地面积单位系统的发生发展以及秦统一六国后农业土地面积单位统一为“亩”及其发展的驱动力探讨, 力图对中国农业土地面积单位有本质、全面的认识, 以期对我国古代农业发展情况、经济发展水平以及科学技术状况等研究具有重要的参考价值。

一、“亩”生成前农业土地面积单位的形成

任何事物的产生都不是无本之木, 无源之水。中国古代农业土地面积单位的形成也概莫例外。由于地理环境, 特别是地形条件、政治经济等多种因素的作用, 导致中国古代农业土地面积单位形成了南北方各异的系统。

1. 我国南方农业土地面积单位的形成

原始农业社会后期, 我国南方农业土地面积的测量可分成两个系统, 因此就产生了两种农业土地面积单位表示形式:一种是以土地所需的种子数目来确定土地面积单位, 如信、半、石;另一种是以土地的收成来确定土地面积单位, 如屯、斤、田。正如美国学者德·希·铂金斯 (Dwight H·perkins) 所说:“在别的一些地方, 当地的计量单位完全不是一个固定的土地面积单位。例如, 湖北 (中) 和湖南 (中) 土地的数量往往是用播种中种子总数来表示。这样一来, 几亩土地就相当于一石或几石, 完全由下种的实际情况来决定。”[1]414

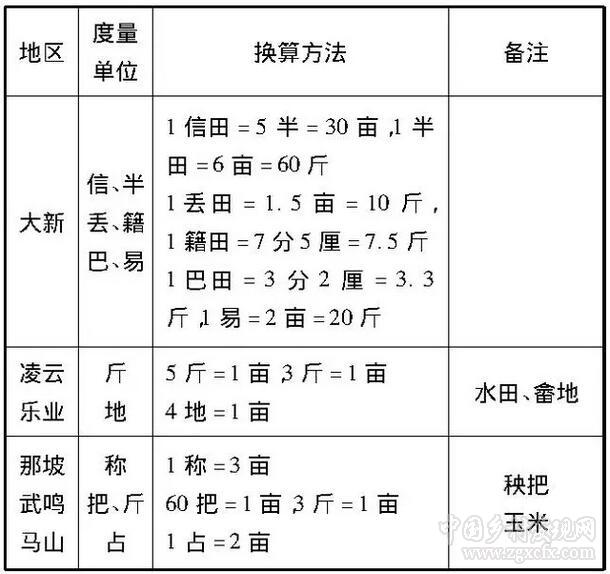

我国南方农业土地面积单位形成的代表是云南和广西两省。这些多民族省份农业土地面积单位的形成原因主要有自然环境尤其是地形的影响、经济因素及人们认识水平和生产水平的限制, 等等, 使得少数民族地区在历史上长期没有统一的田亩制度。这在广西壮族的表现尤为突出。它们往往一个地方就有一种计算土地面积的方法, 有时甚至是同一地区, 土地面积单位的表示也有所区别。尽管广西壮族民间各地的农业土地面积单位有别, 但其农业土地面积的计算方法仍未脱离以上两个系统。这两个方法在壮族地区应用的范围较广泛, 以后一种系统为例, 列表具体如下 (表1) [2]:

表1 以种子数目确定面积的地区及其度量单位

从表1可以知道, 对于以土地田亩所耗费的种子数量确定土地面积, 显而易见, 不同类型的耕地耗费种子量是不一样的, 其客观依据是播种有一个相对稳定的标准, 也就是其客观性建立在彼此熟悉共享的生产经验上, 因此才有“水旱地六斤合一亩, 畲地十斤合一亩”的标准换算方法。但不同的地区播种标准不一, 衡量标准也会不一样。这样, 基本上在壮族地区, 也就是一地一种度量单位。[2]也就是说, 即使同样利用种子的投入量来计算土地面积, 各个地区的实际土地面积大小还是不一样。

需要说明的是, 这两种计算方法独特且实用, 它们相互独立却又联系紧密:按种子数量是在生产前对土地大小的估算, 而按总收获量则是在生产后对土地大小的测算。在当时的生产力以及科技水平的状况下, 这两种方法被广泛接受并应用。虽然, 很有可能同一块土地在不同的年份所需要的种子数量或总收获量会有所不同, 但在正常年份, 即没有特殊的事件, 如旱涝等自然灾害的发生, 这两种土地面积计算方法还是有相当大的可行性。因为在当时的条件下, 由于科技水平的限制, 种子的品质往往不会有很大的改善, 一般特殊的高产也是不太可能出现, 又由于管理技术和灌溉技术也一般不会有太大提高, 这就使得每块土地所需要的种子投入量或者粮食总收获量在一定时期内保持稳定。

2. 我国北方农业土地面积单位的形成

与南方相同的是, 对我国北方农业土地面积单位形成原因的探讨离不开对北方地形的分析。但与南方截然不同的是, 地形对于北方不仅不是一种阻碍, 反而是北方土地面积单位发展的一大优势。因为我国北方有浩瀚的平原。平原地形与土地面积单位发展的关系需追溯到我国北方农业的起源。我国北方的农业主要起源于黄河流域的平原地区。那里冲积着黄土淤泥, 土质肥沃、疏松, 为农业的产生和发展创造了良好的条件。

我国北方在原始农业出现之后, 经历了从石器时代到金石并用时代的转变。这一转变是一个划时代的进步, 推动了原始农业的空前发展。虽然农业技术和农业工具都得到了长远发展, 但由于这个时期人们主要依靠的还是人力, 他们改造自然的能力也相对有限, 尚未驯服任何其他的动物来帮助农业耕作。

到了商代, 牛耕开始出现, 但当时的牛用于耕田的较少。春秋时期已普遍出现牛耕, 《国语·晋语》就记载有将宗庙里牺牲祭品用的牛转用来耕地, “将耕于齐, 宗庙之牲, 为畎亩之勤。”战国时期, 牛耕更为普遍, 开始被推广到全国范围, 甚至被推广到当时人们所认为的尚不开化的秦国。《战国策·赵策》中有证, “且秦以牛田, 水通粮。”之后, 我国的铁犁牛耕得到长足的发展。它一方面提高了劳动生产效率, 使得人们能够在相同的时间内完成更多的农业劳作, 生产出更多的粮食;另一方面节省了人力资源, 有利于将少数人从农业生产中解放出来, 促进了社会的分工与合作。它对土地面积单位的重要意义在于, 从此农业劳作由单纯的依靠人力发展到人力与畜力并用, 甚至主要利用畜力。

我国北方农业土地面积单位是以劳动投入量作为主要计算标准。对此, 诸锡斌教授进行了研究[3], 并取得了丰硕而翔实的成果[3], 笔者毋庸重沓, 读者自查详情。

3. 对我国南北方农业土地面积单位的比较

由上可知, 我国南方主要以每块土地所需的种子数目或每块土地的收成来确定土地面积单位, 而北方则以劳动投入量为土地面积计算标准。

从地理意义上说, 我国南北方以秦岭淮河为界, 形成了两个相对独立的自然环境地理系统, 无论从气候、水文、土壤、地形地貌、植被等自然环境而言, 它们的差异都是非常大的。我国的南北方自然地理环境差异大, 但对于土地面积单位有较大影响的是地形。我国北方多平原和平地, 地形规整, 使得人们能够比较容易认识到土地的形状和大小, 对土地面积单位的认识也在不断提高;而南方则相反, 多山地和高原, 这种特殊的地形呈现在人们眼前就是片、块状, 给人们对土地的测量带来了很大困难, 在一定程度上阻碍了土地面积单位的发展。南北方又由于空间和距离的阻隔, 交通不便, 通讯稀缺, 文化、社会交流都比较少, 因此对土地面积单位的认识也无法达到统一, 其表现形式也有所差异。总之, 南北方的农业土地面积单位的发展都受到了地形的影响, 但地形对它们的作用又不一样, 南方的丘陵山地地形对农业土地面积单位的发展起到了阻碍作用, 而北方的平原地形对农业土地面积单位的发展却起到了促进作用。

南北方的经济发展水平也是造成南北方土地面积单位发展差异的一个不可忽略的重要原因。因为我国古代历朝历代的政治经济文化中心大多在北方, 这就使得北方农业土地面积单位的发展远远超过南方的发展, 这种差异在农业土地面积单位发展中的作用就是北方快于南方。因此, 我国北方的农业土地面积单位的产生在早期虽然与我国南方同步, 都大约在原始农业社会后期, 但北方的农业土地面积单位发展的速度比南方快得多, 从早期的按劳动投入量 (经历了从单纯地依靠人力到人畜力并用的转变) 这种直观形象的表达方式到后来的比较抽象的以步百为亩为标准的井田制的产生, 我们甚至可以说, 它只用了南方农业土地面积单位从产生到成型的一半的时间就取得了更高的成就。

二、“亩”生成的驱动力

秦统一六国后, 以皇帝最高权威, 颁布统一度量衡的诏令, 命令立下法令, 把度量衡单位制统一起来。至此, 我国南北方农业土地面积单位统一为“亩”的表现形式, 其主要驱动力是:

第一, 人类认识水平的大幅度提高。

随着生产力的不断发展, 人们对土地的认识逐渐摆脱原始时期的混沌状态, 呈现出由耕地面积的认识上升到对土地面积的认识特点。我国没有诞生类似西方的“纯”科学, 因为我国历代政府皆以农立国, 没有那样的社会土壤, 使得人们对理论的研究少之又少。对于普通百姓而言, 他们的生活生产资料都来源于土地, 尤其是耕地, 因此, 他们只需关注耕地;对于统治者而言, 农业的发展是国家财税的主要甚至是唯一来源, 因此, 他们只需鼓励人们大力发展农业。这就导致在很长一段时间里我们的祖先对土地的认识只是停留在耕地上。

但是, 人类的文明不会停滞不前。随着封建国家的建立, 较高的生产力与生产关系的出现, 新的经济基础与上层建筑的诞生, 与之前的社会相比, 这是一个意义非凡的进步, 也将部分人完全从体力劳动中解脱出来, 从而有相当多的时间研究某一事物和现象, 更多的运用自己的头脑思考世界。于是, 人类的思维就不仅仅停留在对耕地面积的认识之上, 而是推广到耕地以外的土地面积。

此外, 最重要的一点是, 土地面积比耕地面积要更加抽象。如果说耕地面积是按经济关系或经济量来测算的话, 其与客观的物质是紧密相连的;那么土地面积就是一种对客观事物的抽象和升华, 它成了一种概念、甚至可以说是一种固定的标准。

“亩”统一后也表现出人们由经济关系计算耕地面积上升到空间上数与形统一的认识特点。公元前338年, 希腊人欧几里德撰写出《几何原本》。1607年, 我国的数学家徐光启和西方人利玛窦合作, 第一次把《几何原本》介绍到我国。几何的发展表明了人类空间思维能力的提高, 这为人类较清晰地认识农业土地面积单位奠定了基础。

原始农业时期, 我国南方按一块土地所需要的种子播种量或粮食收获量和北方按一天的劳动投入量确定土地面积单位的方法虽不尽相同, 受到了各自历史、现实的具体情况的影响和制约, 但他们本质上都是按经济关系或经济量计算耕地面积。这种按经济关系或经济量计算耕地面积的表达方式实际上是一种物质关系, 与人类的生产生活直接相关、联系紧密。这种物质关系对人类认识水平的要求不高, 是一种依据客观现实作出的简单、直观的规定。而秦朝统一度量衡之后使用的亩制则是数形结合的产物, 是在人们对长乘宽的精确把握以及对如何计算面积掌握的基础之上产生的。

第二, 生产力水平的提升与政治力量的影响。

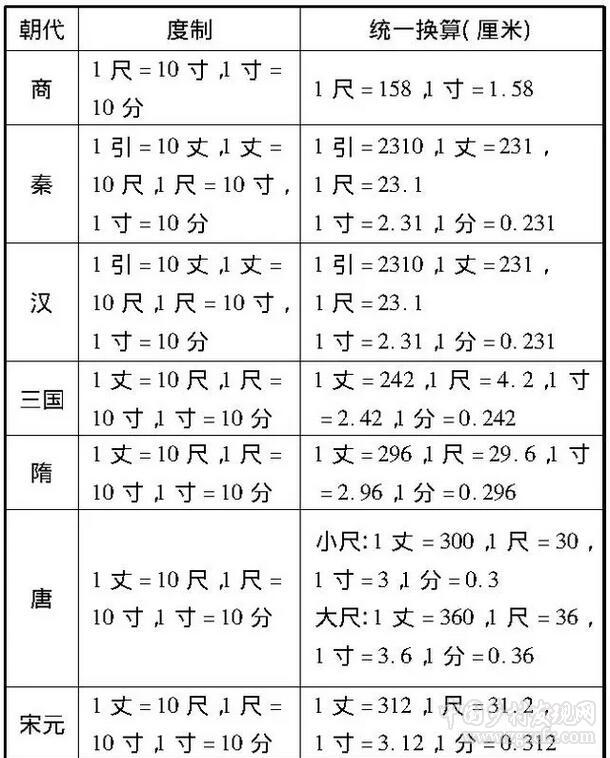

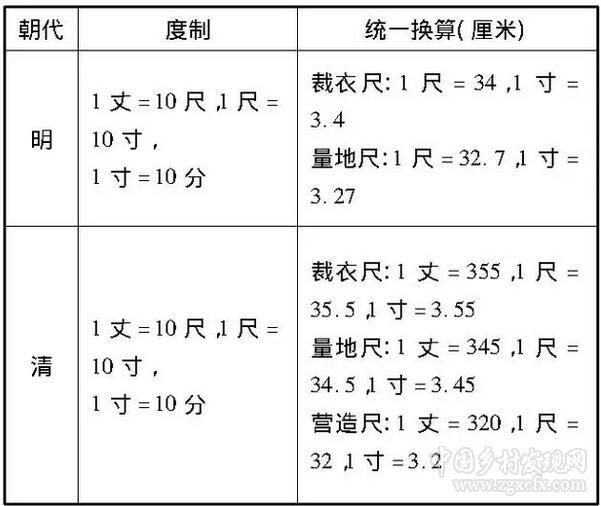

秦朝时期牛耕已相当普遍, 科学技术发展也取得了长足的进步。在关于秦兵马俑的某纪录片记录———秦军队所用的兵器中有种三棱箭头, 它的各个面之间的误差仅有0.02毫米。这个细节从一个侧面说明了秦朝的科学技术已相当发达了。与以往相比, 科学技术的进步和新的犁耕方式使农民投入同样的劳动量获得了数倍的收益。秦始皇统一全国后, 推行“一法度衡石丈尺, 车同轨, 书同文字”, 颁发统一度量衡诏书, 制定了一套严格的管理制度。《说文》:“六尺为步, 步百为亩, 秦田二百四十步为亩”。同时, “田三十亩日碗”, “田五十亩曰畦”。在商鞅变法时期, “为鼓励开垦, 将每亩面积由一百平方步改为二百四十平方步, 重新划分土地, 其结果是每户授田面积虽仍是一夫百亩 (对无爵者而言) , 但每户耕作的实际面积却大大增加了, ”[4]这极大地促进了人们的生产积极性。这次度量衡的统一对农业土地面积单位的发展产生了深远的影响。通过表2的分析, 我们可很清楚地看到秦朝以后的农业土地面积单位的变化仍很大, 而且我们还会发现尽管度制的换算基本保持不变, 但度制的实际大小大约呈上升趋势。这也使得农业土地面积单位的实际大小随之变化而变化。

另外一次就是唐朝时期土地面积单位的基本定型, 这在土地面积单位的发展史上具有划时代的意义。唐时的亩制是五尺为步、二百四十步为亩, 与唐以前六尺为步、二百四十步为亩不同 (汉时大亩, 北齐曾以三百六十步为大亩) 。之后, 历朝历代基本沿用了唐朝的这种规定, 只是在唐朝的基础上进行了些微调整。比如明清时期将度制进行了细化, 但这对土地面积单位没有太大的影响。

这样, 随着亩的大小逐渐固定, 以亩为单位来计算土地面积也就比较方便。因此亩由原来的耕作方式, 逐渐演变成了一种土地面积计算单位。

三、“亩”发展与完善的驱动力

原始人类实行刀耕火种的粗放经营方式, 这是由地广人稀决定的。而到了传统农业社会, 随着封建国家的建立, 人口的激增导致了单位面积土地上的人口急速膨胀, 也就是人口密度的快速增大, 使得地稀而人多, 这就要求单位面积土地上能生产出更多的粮食, 以满足人口增长的需要。从表3中人口密度和食物生产制度的模式表中[5]15, 我们可知道:随着人口密度的不断增加, 它所对应的食物生产制度是不同的。这种变化的主要趋势是人口密度越大, 所要求的食物生产制度越先进。

秦朝以后我国历朝历代的人口数量在全国及地区虽发生了变化, 但总体上呈螺旋式的上升趋势 (表4) 。

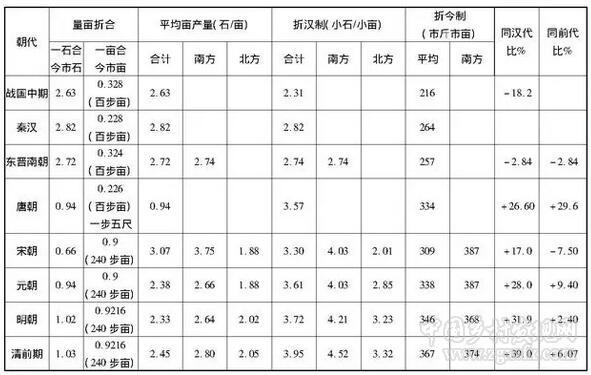

人口的增加需要粮食的供给。在劳动力有限的情况下, 只有通过改进生产方式来增加亩产量才成为可能。这就迫使农民在自己的“一亩三分地”上不断地摸索产生经验, 以在单位面积上获得更多的粮食。而精耕细作这种集约型生产方式则很好地解决了这个问题。于是, 精耕细作农业应运而生。精耕细作农业是对中国传统农业精华的一种概括, 是传统农业的一个综合技术体系。它萌芽于夏商周时期, 战国、秦汉、魏晋南北朝是其成形期, 隋唐宋辽金元是精耕细作的扩展期, 明清是深入发展期。铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。铁犁牛耕技术出现于春秋战国, 在汉代得到改进和推广。隋唐时期, 随着江东犁的出现, 得到完善而为后世所沿用。宋代以后, 江南地区形成稻麦轮作的一年两熟制和一年三熟制。为提高土地生产率, 人们通过提高耕作技术来提高单位面积产量, 充分发挥土地潜力, 在北方形成耕耙耱技术, 南方形成耕耙耖技术。精耕细作生产方式必然带来劳动生产率的提高, 使得亩产量大大增加 (表5) [6]186。亩产的的提高则要求土地的划分更细致, 以便能更充分有效地利用有限的土地资源, 使每一寸土地都地尽其用。

表5也为我们呈现了亩积大小的变化趋势:从战国到唐朝, 我国实行的都是百步为亩, 而唐朝以后的宋朝至清朝, 我国实行的都是二百四十步亩;亩积的实际大小在历朝历代又是不同的, 总体规律是唐朝以前亩积大小虽然一直在不断变化, 但变化的幅度不大, 唐朝之后即宋朝亩积开始大幅增加, 并且一直到后来都基本保持在同一标准。

值得说明的是, 精耕细作的生产方式一方面缓解了人口增长的压力, 使得亩积不至于随着人口的扩张而不断增大;另一方面, 亩积的变化还与许多其他因素有关, 政府的政策就是其中很重要的一个方面。在传统社会里, 农业几乎承担着所有的赋税责任, 统治者为维护自身的统治, 往往会根据当时的实际情况来规定土地面积单位的大小。分析表5也可得出:土地面积单位的大小随着具体情况的变化而变化, 它以时代需要为基础, 一切从实际出发, 服务于当时的现实情况。

中国古代农业土地面积单位的演变经历了一个漫长而错综复杂的过程, 其形成与发展既体现了生产力的提高, 也体现了人们认识水平和实践能力的增强。它的表现形式尽管复杂多样, 不同历史时期的不同地区、同一地区以及同一历史时期的不同地区都可能存在差异, 都是我国古代广大劳动人民智慧的结晶。通过对我国古代农业土地面积单位, 尤其是“亩”生成与发展及完善的驱动力研究, 我们了解到“亩”根植于古代中国这片沃土并生根发芽, 在持续汲取养分中成长为两千多年的茂盛之树。这不仅对于认识我国农业文明大有裨益, 而且也有益于深化人类科学的认识。

表5 我国历代粮食亩产表

中国乡村发现网转自:自然辩证法研究2017年06期

(扫一扫,更多精彩内容!)