摘要:特色小镇发端于浙江,是中国新型城镇化道路和产业转型升级相结合的一种政策实践。以浙江省特色小镇的建构实践为例,可以初步形成特色小镇的理论体系。在发生学上,特色小镇起源于产业升级压力和城乡互动需求;在阶段论上,特色小镇的发展可以分为旅游风情小镇、产业特色小镇和生活全域小镇三个过程;在类型学上,特色小镇可以所依托的资源分为文化、产业、数字和生态四种类型;在功能论上,特色小镇可以服务于创造新经济、探索新型城镇化和精准扶贫。特色小镇是中国特色的城乡治理现代化和产业转型实践。

2014年底, 浙江省委、省政府做出培育特色小镇的战略决策, 以加快高端要素集聚、产业转型升级和历史文化传承, 推动经济平稳健康发展和城乡统筹发展。三年来, 特色小镇从地域性举措跃迁为国家政策, 成为一种中国特色的现代化路径。它利用城乡地域特色和优势产业, 使“都市病”得到一定缓解, 更重要的是, 通过特色小镇的建设, 尤其经由“小镇”作为一种现代生活方式的理念倡导, 使区域发展从“物的城市化”走向“人的城市化”, 最终实现以人为本的新型城镇化。在这个意义上, 特色小镇政策本身可以认为是对城乡居民美好生活需求的回应, 体现出鲜明的美学治理特征。本文尝试从浙江特色小镇的形成入手, 分析其原因与现象, 总结其演进的阶段与意义, 通过四种理论形态视野下的特色小镇发展研究, 讨论作为一种产业经济与美好生活相结合的特色小镇培育价值。

一、特色小镇发生学:新一轮产业转型语境中的浙江

开展特色小镇培育工作, 作为一项探索性的全国政策, 发生于浙江, 有其必然性。浙江长期处于中国市场化进程的前沿。它东部沿海, 西部群山, 地域和发展程度的差异可与中国整体境况构成比照, 是中国东西部发展不平衡的缩影。因此, 特色小镇的发生学, 在某种意义上是其走向现代化道路的一种象征和隐喻。特色小镇作为对策所面临的境遇, 也是中国问题显现。它主要表现为:

1. 产业升级压力:供给侧结构性改革的“浙江应对”

上个世纪80年代开始, 浙江的市场化改革就形成了高速、有效的温台模式, 极大地推进了浙江省的工业化与城市化。但就今天的视野来看, 这种发展模式仍属于粗放型发展形态, 对生态和人居环境的破坏极大。

进入新世纪以来, 受金融危机的影响, 中国经济进入了新常态。浙江作为其缩影, 也进入增长缓慢期。在这样的语境中, 转型升级、提质增效成为了晚近的主流话语形态。而习近平主政浙江期间所提出的“两山”“两鸟”理论也开始极大地彰显其高远又切近的理论和实践价值。它突出表现在浙江省委、省政府于2015年提出, 要“规划和建设一批特色小镇作为浙江大力发展高端制造业和现代服务业, 加快产业升级, 发展七大产业的重要抓手”的决策上。它说明了浙江以自然区位、低端劳动和忽略生活品质的产业集聚区为特色的资源优势正在消失, 应对舒适性消费的新经济、新产业必须及时诞生。“舒适型消费”是新时代人民群众对美好生活需要的一种显现, 它重视质量、品牌与体验, 本即带有美学色彩。

2. 城乡互动需求:特色产业与宜居环境的“浙江搭配”

除了经济社会的转型要求之外, “特色小镇”作为一种着眼于“镇”的政策显现, 必然涉及城乡关系。可以说, 特色小镇在城市之外, 或可统称为“城郊” (Suburb) 的出现, 为城乡互动打开了新的空间。[1]

1998年, 浙江省曾提出“强化杭、甬、温等中心城市功能, 积极发展中小城市, 择优培育中心镇”的城市化战略, “中心镇小城市化”一度成为其城市化的重要政策。[2]但随着围绕各大中心城市展开的“都市化” (Metropolitanization) 进程成为全国主流, 县域和乡镇层面的发展普遍被忽视。当各大中心城市纷纷出现都市病时, 广大乡镇又因基础设施落后、配套建设缺乏、生活环境不佳而难以形成人口集聚, 无法起到缓解都市病的效果。这就为城市化进程由“都市化”转向“城镇化” (Townization) 提供了新的动能。2017年, 浙江省批准60个中心镇的《小城市培育试点三年 (2017-2019年) 行动计划》即是证明。

早在1975年, 英国学者Harold Brookfield就指出, 虽然城市发展的强大吸引力对乡村生活产生了巨大的影响, 但二者之间应建立一种相互依赖关系。[3]而在新时代中国特色社会主义的理论视野中, 这种关系不仅是社会公平、公正的城乡生活一体化的要求, 也是新型城镇化发展道路与产业转型升级、构建人与自然和谐共处的“生命共同体”相配合的必要选择。特色小镇恰诞生于这种依赖关系之中。它倡导百花齐放, 以“+健康”“+农业”“+工艺”“+演艺”“+会展”等多种产业, 探索创意人群集聚的新可能, 从而改变上世纪80-90年代长三角地区常见的“工业建镇”思路, 促使生产和生活资源在城乡之间的充分、自由流动。

二、特色小镇阶段论:“浙江模式”的历史解读

根据2015年出台的《浙江省特色小镇创建导则》, 小镇必须建有“小镇客厅”, 必须“建设成为3A级以上景区, 其中旅游产业要按5A级景区标准建设”。这显然是一种美学的治理标准, 亦即是特色小镇的“浙江模式”。在这一标准下, “特色小镇”的发生发展可以有新的解读。这种解读将“浙江”及其“小镇”放置于历史发展的视野中, 使其所代表的小镇经济模式能够产生新的理论辐射力。

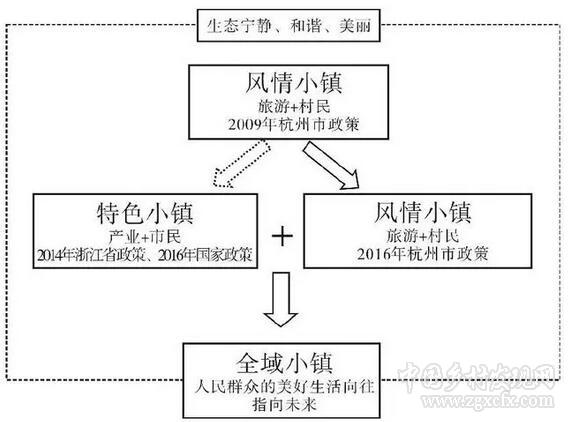

1. 风情小镇:渔樵传统与“市民下乡”

以《富春山居图》为代表的“钱塘江”及其周边地区自古就是中国人对美好生活向往的集中呈现, 它突出表现为山水风光和渔樵传统。[4]而经过了近三十年相对集中的高速工业化和城市化之后, 浙江在城市规划与产业转型上首先崛起的意识仍是“小镇”以及“小镇”之后所代表的更为广阔的美丽乡村。这可以2009年杭州市出台《关于开展“风情小镇”创建工作的实施意见》为代表。

该“意见”指出, 要“因地制宜打造一批田园城市内涵丰富, 生态功能健全, 江南风情明显, 体现杭州新农村建设特色的‘风情小镇’”, 让其成为“农村居民创业就业的基地, 国内外游客休闲旅游的胜地”。前者意味着小镇理应成为农村居民生产生活的美丽场所, 让村民享有一定质量的生活———这可以看作是渔樵传统的当代化显现;而后者则意味着“风情小镇”要实现产业化运作, 要能够吸引“市民下乡”, 以体验乡村生活为产品和服务, 实现风情小镇的旅游化生存。这种既美化在地居民的生活环境, 又实现乡村场域产业化运作的小镇开发思路, 已经含有了后来全省普遍推广的“特色小镇”的若干影子。但值得指出的是, 杭州市2009年始即推广的“风情小镇”模式与后来的“特色小镇”相比有两点不同:一是虽然其标举美化生活环境, 具有很强的乡村生活重构意味, 但其吸引“市民下乡”的手段较为单一, 多是旅游一条道, 往往容易成为规模化“农家乐”, 甚至引发无序竞争;二是其建设主体主要是“农村居民”, 尚未将“返乡”群体作为可以集聚的创意人群, 以整体提升“小镇”生活品质和现代化水平。

2. 特色小镇:以城市人群集聚为特征的乡镇重构

与“风情小镇”不同, “特色小镇”是浙江省委、省政府对城乡生活重构和传统产业转型升级的全新创举。从表面看, 它与“风情小镇”都是由政府主导的城乡治理, 都突出环境之美, 而其区别主要在制度与产业两个方面:在制度上, 特色小镇突破建制镇的范畴, 是产业集聚区配套社区功能的升级版;在产业上, 特色小镇在旅游之外, 必须有业态创新, 其产业布局尤其聚焦“信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备、文化等‘八大万亿产业’及茶叶、丝绸、黄酒、中药、木雕、根雕、石刻、文房、青瓷、宝剑等十大历史经典产业”。

以杭州市西湖区艺创小镇为例。它以“艺术+”为核心, 依托中国美术学院、浙江音乐学院, 改造双流水泥厂, 意图建设以“总体公园”为风貌、以“总体众创”为内核的新文化江南时尚小镇。2017年上半年即实现投资6.9亿元。而在这些“物”的集聚之外, “特色小镇”不同于“风情小镇”之处更在于其“人”的集聚。截止2017年6月, 艺创小镇已汇聚相关企业2882家, 入驻“新四军” (浙大为代表的高校系、阿里巴巴l PO后出来创业的阿里系、以千人计划人才为代表的海归系, 以及创二代、新生代为代表的浙商系) 创业者543人, 而仅2017年上半年, 艺创小镇20家规模以上服务业企业就创造营收达152091.3万元, 形成了与“风情小镇”单纯依靠农村居民创业不同的新型城乡互动模式和乡镇生活重构。当然, 与此同时, 艺创小镇也实现了接待“市民下乡”的游客达30万人次。

表1 2017年上半年杭州市西湖区特色小镇基本运营情况

至2017年6月, 前两批78个省级创建小镇累计完成投资2117亿元, 入驻企业19250户。2017年1-6月, 税费收入达130.6亿元, 相当于去年全年的81.3%。以西湖区的7个特色小镇为例, 从表1即可看出, 小镇企业规模普遍不大。7个小镇合计入驻企业数10014家, 而达到规上标准的企业仅215家, 占入驻企业数的2.1%。这固然可能对小镇完成经济指标有影响, 但却更深刻地说明了当前围绕特色小镇所出现的城市人群集聚是带有很强个体化色彩的生活重构。这为浙江走出传统工业模式, 进入创意经济、体验经济、共享经济打开了“入口”。

3. 全域小镇:新生活方式的形成与展开

2009年, 杭州出台建设一批“风情小镇”的决策尚是“加强中心镇建设”这一思路的延续;而到了2014年, 浙江省提出要培育的“特色小镇”就已经开始探索城乡融合的新路径与新方式。截止2017年10月, 浙江已形成了“首批2个省级特色小镇、三批106个省级创建小镇、两批64个省级培育小镇”的特色小镇建设发展格局, 并建立了淘汰机制, 使特色小镇深入民间、深入县域。

通过《浙江特色小镇验收命名办法 (试行) 》《浙江省特色小镇规划建设标准》等政策的治理和“把关”, 浙江特色小镇的发展愈发精细化、规范化, 在生活方式和社会氛围的营造上, 更体现出了极强的区域辐射力。例如围绕上述西湖区的艺创小镇, 其周边远至富阳区都形成了艺术家、艺术专业学生的汇集地, 美术馆、博物馆、艺术培训机构众多, 艺术活动丰富, 极大改观了城郊的生活样态。这些特色小镇都强调创意创新, 强调美化环境, 强调金融运作, 强调共创共享, 它们代表的是面向未来的新生活方式, 是带有乡愁的城市生活“移植”与再造。

如是, 众多倡导新生活方式的“特色小镇”分布于浙江全省各地, 各自发挥其地理空间上的节点意义, 吸引着“市民”之中高素质、高收入的创意人群“下乡”。这样一种新的城乡生活一体化运动, 可以在整体上改变浙江发展路径、满足人民群众美好生活需要, 进而引导整个社会向美丽乡村、美丽中国转型。一如学者归纳纽约在衰退年份里的经济奇迹, 益于创意阶层集聚的生活方式:“比如他们去同一间酒吧、生活在同一个社区等。这种被经济学家称颂为一种成功的经济集群副产品的非正式社会生活, 实际上得益于文化艺术本身的内部力量。”。[5](P7)

也就是说, 以人的集聚为特色的小镇, 将从“盆景”成为“风景”, 进而成为“风尚”, 成为一种新生活方式, 融入浙江城乡发展的每一地域、空间与环节之中。由此, 一种作为生活方式的、没有边界的“小镇”便可能成为当前所谓“特色小镇”的未来。沿用“全域旅游”的概念, 可以将这种未来态的特色小镇命名为“全域小镇”。它虽然可能仍以具体的“小镇”为依托, 但却以城乡融合为发展方向, 以满足人民美好生活需要为主要意义, 指向一种既不同于传统城市生活, 而更讲求情感交往;又不同于传统乡村生活, 而更具便捷环境的生活样态。

以杭州市西湖区的青芝坞风景区为例。它虽然并未沿袭“特色小镇”的发展模式, 但它作为一种融入于现代城市之中的文化旅游休闲业态集聚群, 已经成为新生活方式的代表。江干区丁兰街道沿山村、临安区青山湖科技城阮家村等风情小镇或特色小镇的建设, 都以青芝坞为样本, 便可说明其具有的小镇意涵与气质。

值得一提的是, 正在特色小镇初现向“全域小镇”转变趋势之时, 浙江省又在2016年底出台了《浙江省旅游风情小镇创建工作实施办法》, 重新将“风情小镇”从杭州市的一地实践提升为全省政策。虽然这一政策仍然主打旅游业态, 但其与“全域旅游”相配合, 更像是上述“小镇”新生活方式的展开。

图1 浙江省特色小镇发展阶段示意图

三、特色小镇类型学:“浙江小镇”的四种基础性支撑

2016年, 浙江省提出要在“十三五”期间投入5000亿元, 培育100个以上高标准的特色小镇。而浙江作为新经济的集聚区, 小镇的种类必然会越来越多, 实有必要依据一定要求, 对小镇进行有限的分类讨论。这里尝试根据具体特色小镇的发展优势, 提出以资源禀赋为基础的分类, 来作为小镇类型学的初步探索。

1. 文化基础:传统文化的“双创”样态

依托既有的历史或时尚文化资源, 对历史经典产业或文化形态进行创造性转化和创新性发展的特色小镇业态布局, 在全国都很常见。可以说, 历史文化基础是特色小镇最容易运用和“嫁接”的优势资源。但这一小镇必须厘清对历史文化进行创造性转化和创新性发展的关系。前者重在传承, 是在传承过程中对传统进行的一种现代性改造, 使传统能够古为今用;而后者则重在发展, 其“根本特征是‘创新’”, 必须“提炼出融入现代社会形态的新内容, 这些新内容一头联结着传统文化, 一头则进入到了新文化体系之中。”[6]也就是说, 以文化为基础的特色小镇建设, 需要对文化进行必要的改造, 也应该从中提炼出新的文化意涵。

如在绍兴市的黄酒小镇, 黄酒冰棒、黄酒面膜、黄酒面包等一系列新产品将围绕“黄酒”而展开创造性转化, 使得“黄酒”从一种传统的物质文化形态跃升为一种生活方式的精神象征。而黄酒文化国际交流中心动工、第二届开耕节举行, 以及中国黄酒博物馆等所展开的文化研究与艺术呈现, 又将针对“黄酒”提出新的阐释, 从而以一连串的文化互动, 探索和实现传统文化的创新性发展。

依托历史文化基础的特色小镇建设, 应着力开发其生活属性, 使传统能够得以通过“双创”而融入当代生活。过于偏重“文化”高雅属性的传统, 往往不易转化, 而“接地气”的传统则相对前景更佳。如相比绍兴黄酒小镇, 湖州南浔的善琏湖笔小镇的投资规模就更小, 项目进展也更缓慢。这是政府在开发传统, 打造文化基础的特色小镇时所必须予以充分考虑和深度规划的前提。

2. 产业基础:产业园区的转型升级

此处所言的依据“产业基础”而展开的小镇类型, 即是对当地传统产业 (多为制造业、轻工业) 进行的小镇化改造。这是浙江传统产业转型升级“搭上”特色小镇“快班车”的主要类型, 是“腾笼换鸟”与“凤凰涅槃”理论的创新实践, 桐乡毛衫小镇、海宁皮革小镇、诸暨袜艺小镇、龙游红木小镇等都是例证。

在产业发展的初期, 政府管制略松, 则民营经济大兴。而民营经济的自我发展难以摆脱小作坊式或家族企业的弊端, 极易陷入同质化与无序化竞争, 最终导致产业升级动能不足, 甚至发展停滞。另外, 政府城乡规划的落后, 还可能使工业发达地区出现不同程度的社会治理混乱。这是“温台模式”在经过了二十余年高速发展之后, 在上个世纪末出现的、毋庸讳言的问题。而从今天的视角来看, 中国政府对上述现象的介入, 自上世纪末开始, 可分为两个阶段:第一阶段是参照西方发达国家产业集群理论进行改革的时期。20世纪下半叶以来流行于西方的增长极理论、创新扩散理论、产业空间理论, 以及波特的新竞争经济理论, 在新世纪初大量涌进中国, 全国上下兴起了轰轰烈烈的产业园区建设潮流。[7][8]但随着中国经济的飞速发展, 产业经济迅速向了要求适应个性化生产的方向转移, 舒适型消费快速地成为了市场主流, 加之用工成本的随之上涨, 让不少缺乏相应层次社区功能的、不具有生活美学意义的产业园区面临淘汰危险。

第二个阶段则是在融汇西方理论之后, 结合中国实际, 以浙江为先导提出“特色小镇”的发展时期。就依凭传统产业为基础而发展起来的特色小镇而言, 其更像是产业园区的生活品质化提升。包括工业设计、商业形态、艺术场馆在内的现代美学的介入, 使得传统产业园区得到了美学治理和精神提升, 从而能够吸引更高层次的人才、企业入驻, 让传统产业有了转型升级的可能。这其实是供给侧结构性改革的一种有效、全面落实, 甚至可以认为是对供给侧弊端的“釜底抽薪”。

如诸暨市的大唐袜业小镇, 其建设就着重抓好三个方面:一是落后产能的退出, 二是创意人才 (设计人才) 的集聚, 三是生活环境的治理。“大唐镇袜子产量2015年、2016年分别同比下降5.7%和3.9%, 地区生产总值却同比上升3.8%和6.9%, 财政收入同比上升9.74%和9.7%。”[9]这显然是传统园区不易实现的。

3. 数字基础:战略性新兴产业的落地

“十三五”期间, 国家大力发展的战略性新兴产业与浙江省布局的产业体系之间有着密切关联。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》, 国家倡导的战略性新兴产业包括网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳和数字创意等五大领域, 这些战略性新兴产业在浙江落地, 特色小镇是重要的研发与中介场所。

浙江省内以数字产业为基础的特色小镇建设, 基本可以覆盖产业全环节。如其研发端可以上虞e游小镇为例, 制造端则可以临安云制造小镇为例, 而在中介端, 嘉兴秀洲区王店镇智慧物流小镇也是极好的例证。不过, 值得指出的是, 就目前来看, 依凭数字产业为发展基础的特色小镇, 多是以政策优惠为引导, 配套相应生活设施的非建制乡镇, 但数字产业是以AI (人工智能) 为特征的, 小镇的“人的集聚”往往稀缺, 技术要素集聚更为突出。缺少人的集聚就不易形成生活氛围, 若不能在环境、社交以及文化教育等生活要素上有新的提高, 这种小镇很可能会成为数字产业园区的翻版, 政策优惠期结束后即失去吸引力。

4. 生态基础:一种都市的新乡愁

浙江省的生态环境保持较好, 不少地方都拥有天然禀赋, 青山绿水、温泉云海。而浙江省特色小镇规划和建设的一个重要前提就是“生态优先”。[10](P40)但自然风景的资源优势并不能自动转化为特色小镇的发展基础。这是因为“生态”不同于“自然”, 前者必须有“人”的介入, 是“人”使得自然产生文化意味, 进而产生人的集聚, 才能重构出一种新的生活环境, 一种新的生活美学。

以入选首批国家级特色小镇的德清莫干山镇为例。小镇依托20.65万亩生态林和93座大小不一的山塘水库, 引入民宿产业, 打造“洋家乐”, 树立以低碳、绿色、环保为特色的“裸心养生”品牌, 开设了550多家民宿, 吸引城市居民回归自然, 体验乡愁。2017年11月, 德清县又以“德清莫干山, 天下游子吟”为主题, 举办首届莫干山国际诗歌节, 扩大“孟郊故里”的影响力, 并以顺应全球化浪潮而出现的人类民族离散现象为“乡愁”的理论提升, 取得了良好的社会反响。莫干山的小镇类型建构, 其实是一种围绕生态、裸心所展开的话语实践。它一方面将自然生态作为一种原乡性存在, 认定人来源于自然, 自然是人的精神“故乡”, 因而人与自然相接触时, 便会产生心灵上的共鸣, 即“乡愁”;另一方面, 又对自然生态进行了现代化/国际化的改造, 使莫干山的“自然”成了一种人化的“乌托邦”, 即“洋家乐”, 从而最大程度地降低自然的粗粝度, 增强了人与自然直接相处时的舒适感和现代感, 让人在进入“自然”时, 确能产生“回家”般的温暖和宁静感受。这种话语实践, 将“人”的情感融入自然山水之中, 是一种十分巧妙的美学应用, 对久居都市或离散在外的人们有着莫大的吸引力。

这种以良好生态为基础, 强调人的情感介入和改造的特色小镇, 其难点在于找到与地方生态相吻合的人的情感诉求点, 以此为核心, 对自然资源进行创造性转化。于此, 湖州太湖蜜月小镇的“婚恋”、嘉善大云镇的“甜蜜”、天台小镇的“祈福”、绍兴海上花田小镇的“浪漫”都是相对成功的案例。

上述四种特色小镇, 大体可分为两类:以文化和生态为基础者, 赖以形成“特色”的是客观资源;而以传统产业和数字产业为基础者, 所倚重的“特色”其实是主观资源, 即人。前者需要找到传统与当代人情感需求的结合可能, 实现美学营销;后者需要的是提高主观资源的集中度, 即通过政府的政策引导和杠杆调节, 集聚尽可能多的专业化、创新型人才, 不遗余力地为人才集聚创造美的生活环境。

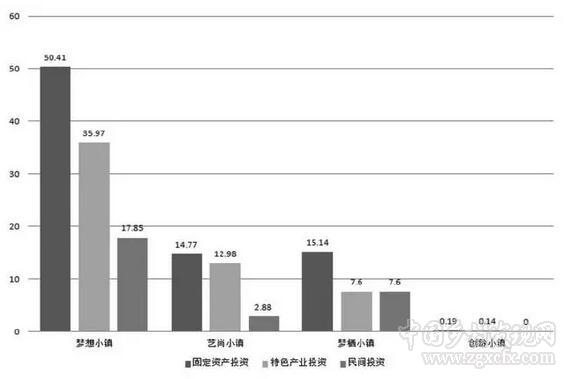

图2 2016年杭州市余杭区省级特色小镇投资情况 (单位:万元)

以杭州市余杭区四个省级特色小镇为例, 艺尚小镇 (时尚文化) 、梦栖小镇 (高端装备制造) 、梦想小镇 (信息经济) 、创龄小镇 (森林健康) 恰可以分别对应以文化、产业、数字和生态四种类型。从2016年的投资数据看, 以数字产业为特色的小镇发展前景较好, 而以生态为基础的小镇赢得投资的难度最大 (1) 。但显而易见, 无论何种类型, 特色小镇的发展都要坚持产业、文化、旅游“三位一体”和生产、生活、生态的深度融合, 坚持以人民为中心、以人民的生活为中心, 以人民对美好生活的情感向往与需要为中心。2017年8月龙游县“新加坡风情小镇”被从省级特色小镇的培育对象名单中剔除, 很大程度上就是因为缺乏对“人”的情感诉求的重视, 未能在发展类型上找到一条明确的美学产业化路径。

四、特色小镇功能论:产业的多重叠加与生活的多维展开

根据浙江省的政策, 省级特色小镇要在政府引导下, 以企业为主体进行市场化运作, 在3-5年内完成固定资产投资50亿元 (不含住宅和商业综合体项目) ;而政府则通过用地指标和财政返还的方式, 加以鼓励。可见, 特色小镇在浙江被给予了较高的功能期望, 是应对产业转型升级乏力、城乡一体化发展较慢和“块状经济”实现弯道超车的有效抓手。整体而言, 特色小镇的功能在于创造一种新的生活方式, 而具体来说, 这一生活方式的实现可以有以下三种目标:

1. 创造新经济:要素集聚与产业融合

特色小镇必须有特色产业, 但其特色产业已不同于以往主要是民族地区、欠发达地区发展文化产业时所依凭的“制造+服务”或“服务+制造”模式, 它要有新元素的介入, 让不同生产要素之间的创新形成融合之势, 发展出新的业态:

一是充分利用新技术, 发展新业态。以数字产业为基础的特色小镇, 基本都以与互联网、云计算、大数据和人工智能相关的新技术为特色;而以新技术为核心, 围绕产业融合而打造的特色小镇也很常见, 如物流、新能源小镇等。

二是充分利用金融杠杆, 培育新动能。特色小镇 (如嘉兴南湖基金小镇) 中以金融为产业者, 恰可通过资本要素的集聚, 探索不同产业融合的可能。

三是充分吸引创意人才集聚, 创造新生活。这是创造新经济的根本目的, 前两者 (新技术+金融杠杆) 其实都是为吸引创意人才集聚, 实现新生活方式落地服务的。有人, 才能创造产业;有创意人才, 才能实现地方产业的特色化和地方特色的产业化。至2016年, 前两批78个省级特色小镇创建对象共入驻企业2.75万家 (2016年新入驻企业1万家) , 共入驻创业团队4161个, “新四军”创业人员12566人, 就是一种典型的人才集聚, 也产生了极好的经济效果。

特色小镇的新经济是一种强调创意和创新的业态群, 它凸显了产品与服务在生产过程中的创意价值, 改变了以往人们对品牌和研发的片面重视, 在一定程度上拉平了“微笑曲线”的中部环节。这是2011年前后互联网经济兴起与全球经济秩序调整, 使社会整体出现创新驱动, 促使就是商业经济向现代经济演进, 进而实现国家“大繁荣”的结果。[11](P20)而特色小镇正是这一繁荣的中国显现。

2. 新型城镇化:城市更新与乡村振兴

特色小镇是介于城乡之间的特殊区划。有的小镇植根于城市中或城市近郊, 如杭州拱墅区的运河财富小镇、余杭区的梦想小镇;而有的小镇则基本是原有的乡村建制镇或建制镇的整合, 如衢州常山的赏石小镇、丽水的莲都古堰画乡小镇。前者是城市语境中打造出新的生活空间, 后者则是对乡村空间的再造。

在城市之中的特色小镇, 不但以景区标准对城市环境进行了更新, 更重要的是它以特定产业为聚集, 强调社交功能, 使得“都市病”的集中病灶———“避邻主义” (Nimbyism) 有了破解的可能。[12](P42、P192)在强调审美、休闲与创意的城市新环境中, 人与人之间是可以重新建立起情感关联, 进而成为“情感共同体”的。

在乡村区域的特色小镇, 则是一种着眼于城乡一体化发展的乡村振兴路径。三十年前, 浙江曾出现过温州龙港镇的“农民造城”现象, 在凸显“镇改市”的跨越式发展路径的同时, 也使乡村生活失去了部分原有面貌。而寓身于乡村的特色小镇则不然, 它是在保持乡村物质环境的前提下, 对生活内涵进行现代化提升;它怀有过去的情愫, 更面向更为舒适、美好的未来。如曾受媒体关注的桐庐县荻浦村“牛栏咖啡”与“猪栏茶吧”, 就是混杂了乡愁与城市生活元素的创意实践。

城市与乡村领域在内的中国人民群众日常生活的整体更新, 或曰“城乡更新”。与既往的乡村文化产业主要着眼于吸引城市居民“下乡”和推广乡村文化“入城”两条路径不同, 特色小镇要促使人在城乡之间的双向流动。如吴兴的美妆小镇, 其外在形态远离城市喧嚣, 但内里却是最受城市白领喜爱的产品与人才汇聚。

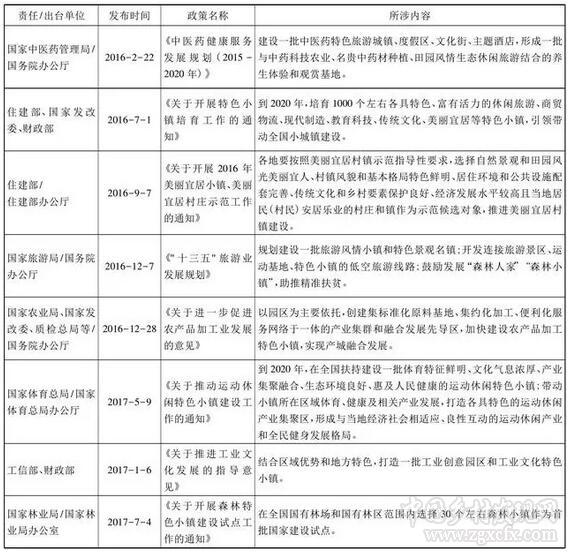

从国家各部委出台的相关政策 (表2) 来看, 其构建目标主要也是形成具有宜居生态, 能够吸引专业化、创意型人群汇聚的、产业发展兴旺的城乡一体化生活空间。而截止2017年8月, 浙江78个省级特色小镇已累计进驻创业团队5473个, 国家级高新技术企业291家;吸引“国千”“省千”人才239人、国家和省级大师205人。可以说, 已经在一定程度上实现了“城乡更新”的生活重构意义。

表2 国家部委出台涉及特色小镇建设的相关政策

3. 精准扶贫:城乡规划的功能溢出

培育特色小镇, 尤其在中西部地区, 还有一个重要的功能即“精准扶贫”。“精准扶贫”是中国在新时代语境中的治理突破, 它与“撒盐式”的粗放扶贫之不同, 主要在于需依赖某一可持续的产业 (项目) 作为脱贫攻坚战的武器。

2017年, 国家发展改革委员会和国家开发银行出台《关于开发性金融支持特色小 (城) 镇建设促进脱贫攻坚的意见》, 提出要“根据地方资源禀赋和产业优势, 探索符合当地实际的农村产业融合发展道路, 不断延伸农业产业链、提升价值链、拓展农业多种功能, 推进多种形式的产城融合, 实现农业现代化与新型城镇化协同发展。”而在此前后出台的《“十三五”旅游业发展规划》和《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》, 都提出要利用特色小镇, 推进脱贫攻坚。

其实, 作为一种城乡规划, 特色小镇的功能除了吸引专业化、创意型人才之外, 对周边人群也具有较高的溢出效益———这与原有产业园区的“知识溢出”是基本等价的, 但小镇之不同于园区, 正在于其更重视生活、社交, 所以其溢出的不只是知识, 更有对美好生活的向往, 以及对这种向往的现实产业回应。小镇具有的产业基础, 可以实现通过扶持生产和就业发展一批;小镇建设也可能实现通过易地搬迁安置一批;小镇的生态保护, 还可能脱贫一批。更重要的是, 特色小镇营造的美好生活氛围, 可以让生活于其中的贫困群众激发的自我发展意愿和对美好生活的向往, 帮助他们完成自己的“中国梦”。

结语:通向产业经济的美学治理

特色小镇着眼于生态环境的美丽中国和人民群众的美好生活, 是一项典型的美学治理举措。“美学治理”是一种具有明确价值指向的体系化的治理样态, 应和新时代中国特色社会主义思想而出现, 在近五年来的中国各地政府施政中频频可见。特色小镇作为一种城乡产业经济的美学治理, 可以从治理形式、治理体制与治理价值三个层级加以分析:在治理形式上, 特色小镇强调美化生态环境, 宜居宜业, 具有明显的自然美学、生态美学属性;在治理体制上, 特色小镇的培育工作由政府主导, 出台相关指导意见, 而其开发建设的主体则是市场。浙江特色小镇的企业投资比例不得低于70%, 乃硬指标。这在减少政府投资, 降低公共风险的同时, 也充分释放了民间的活力, 体现了体制在促发社会要素形成汇流, 激发人之主体性的时代美学和崇高美学精神。最后, 在治理价值上, 特色小镇以产业、文化、旅游的“三位一体”和创意人群集聚, 较为充分地显现了富强民主文明和谐美丽的发展目标, 更将城乡生活的一体化重构摆置在了中国城镇化和现代化进程的重要地位, 体现出“美好生活”的时代意涵与中国价值。

作者单位:浙江大学传媒与国际文化学院 浙江大学国际影视发展研究院

中国乡村发现网转自:中共杭州市委党校学报 2017年06期

(扫一扫,更多精彩内容!)