我们浙江有两个团体非常值得大家关注,一个叫自然公社,一个叫太阳公社。自然公社的“自然造物”团队非常值得敬佩,创始人张书雁把自己的田地、房产都抵押给银行,来做非物质文化遗产和手工技能的商业模式转型,拍了2000多部片子,拍得很好。他的团队的运营无以为续,主要是由于未成熟的商业模式。好的意识形态转化成作品是有难度的,作品要转化成产品也是有难度的,从产品再转化为商品,又是一个艰难的过程。

自然造物作品向商品转化的过程投资量非常大。它把原先生产农具的铁匠聚集起来,教他们怎么做花器、做茶具,在网上采用众筹的方式,卖得不错。但是铁匠不愿意用这种微薄的收入来维持他现在的体力付出。这样的情况迫使几个创始人和工作人员自己撸起胳膊当铁匠,但这样生产力又供应不上。其产品转化成商品时缺乏了一环。

另一个失败案例则是由于政府发力太过。敖鲁古雅,鄂温克的一支,居住在内蒙古呼伦贝尔的根河地带。这个部落是个游猎部落,可谓人类进化的活化石,当时的老族长是位70多岁的老太太。政府觉得这个部落就2000多人,一定要关怀,要把它连人、连部落、连驯鹿都迁下山来。结果大量驯鹿死亡,老族长不接受现代社会所带来的生活,带着一部分人返回山里。

为什么呢?政府花了大量的钱,请荷兰设计师给他们盖了60多栋别墅,设施齐全,设计很棒,每人每月有900多块钱的个人补助,生活安逸。然而,族长的侄女跟我说:再五年,我们这个部落就会被消失。你们给我们钱,我们这些懒人就不打猎了,偏偏来自高寒地区的我们喜欢喝酒,就拿了政府的补贴躺在家里喝酒。喝酒的男人们,本族的女子不愿意嫁,外族的更不嫁给他,他只得一直单身下去,喝几年后死亡了,这个部落就没有了繁衍生机的能力。按照族长的说法,部落如果在山林里面,可能还有100年繁衍生息的生命力,现在的生活则实际上加速了他们的死亡。

我们的情怀和的手段,实际上可能有很多是站在自己视角、是我们自己所谓的爱心,没有经过对社会哲学或者大自然规律的研究。匆匆忙忙下手,就有可能杀鸡取卵。

乡村再造、乡村气质形态体验基地和乡运产品是我们团队主要在做的方向。我们公司主要靠创新来寻找机会,靠我们的实践和商业模式来造血。围绕乡村空间和乡村内容做创新,一定要找到我们的需求和乡村各个载体的需求之间的结合点,才能相互补养。我们以全域部署、区域规划、场域发展的核心理念来做市场的开发诉求。我们提倡多归合一的做法,即无论是社会企业、专家学还是规划设计单位,甚至是本地的原住民、外住民,集中对一个地区采用综合治理办法,或者综合的一些资源导入。

现在乡村发展大概有四个这样的进程:一是原乡模式,以第一产业农业、大农业为基础;二是农业加工业时代,从封建社会起有的乡村就有了一定的加工经商能力,我们称之为2.0;3.0是生产服务业,特别是近代乡村里面的一些农家乐,酒肆、茶楼、小饭馆、乡间客栈也包含在内;4.0是我们今天面对的文创、艺术创造、旅游产业的介入,还有智慧性相关产业发展的填补。现在好多人把这些行业当成四产、五产,我认为如果要把它作为一个产业,它与三大原生产业还不构成并列性。它更多地是产业通道、产业催化剂和产业介质,对传统三大产业具有转型复合的添加能力。今天国家提倡三产联动、转型升级,正是借用了这些介质。

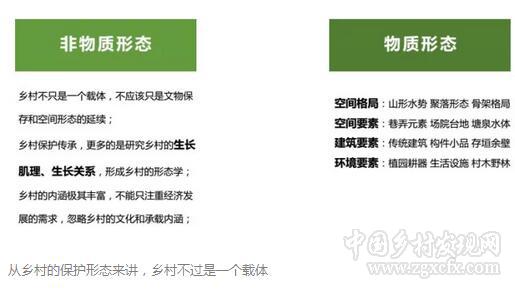

从乡村的保护形态来讲,乡村不过是一个载体

我们今天看到的更多的是乡村留下的房子、地、树、一些具有艺术文化价值的东西,却容易忽略了它所承载过并不断地更换的内容。乡村更要活性的去对待,要提倡活态再造。

我们期望通过在地资源多样性,把我们的多样价值进行激发。现阶段的模式是农商旅一体化,即通过我们对农所在区域的策划、规划和设计,补充我们的美学实现。另外就是精准业态,每一个乡村不应该重复一些业态,即使相信业态也各有各的量化或方向角度的选择。然后我们做文创衍生,提升它的附加产品价值;主题附加,特别是活动赛事,其对一个沉寂了或即将落寞的地区的能力激活尤其有效;通过这些举动来生成品牌。对待一个区域不应走单一模式,而是非常多样的。同时我们先得插上翅膀,可能每一年随着社会技术的发展,都会有新的翅膀,如互联网时代、智慧行业、网红经济等。这些统称为翅膀性的介质,能带动一些老的行业、老的区域飞一段,飞一定的高度。

在陕西朱家湾,我们通过驻地,首先把设计师融入到村民里面去,设计师不应该是外人,他应该理解乡村,懂得村民对乡村的真正需求。我们经常去每一户村民院子里转,跟他喝茶聊天,帮他干农活,问清楚他家有几口人,他到底想不想离开乡村,他的生活来源是靠打工、田地出租还是劳保,给你家做什么样的业态能接受,和他共同创造一个空间的产业注入和转型。

这一方法进行得很艰难,我们大概做了6个月。刚开始村民是比较排斥抵触的,甚至政府领导带着我们去的时候都骂人,但是过了一个月,他们会自己采野果子往设计师的办公室送,用纯朴的方式“收买”设计师帮着出主意,因为好几户人家变了样,有了示范性效应。当设计师撤离的时候,三辆车的后备厢都被他们塞满了。第二年县委书记给我打电话,说我们这个地方的人均收入,去年是4700多,今年达到了1万,有了非常大的变化。

工作中,我们致力于找乡村基因,找以前遗留下的今天不值钱的东西,它们并非多么有历史价值,但它有历史符号作用。另外,我们想给村民省一些钱,所以就就地取材,就地设计,解决的办法一起来研究。有时我们发现这家人有很多破烂的锅,对于他们来讲是垃圾,但我们把这些东西变成灯罩、花盆、电灶。但是我们不提倡每家都用铁锅,因为我们觉得找到了铁锅就给这家用铁锅做,找到了永久自行车,我们就告诉他们,永久代表着是中国那个时代永远的品牌,一个文化。永久的背后是你们祖孙三代,它代表着一种乡愁、记忆、孝道,一种家族的传承。

这里的墙是当时做小康村的时候弄起来的,每一家的草房子在草上再附一个瓦顶,过了几年草烂了,房子就塌了。今天我们倡导院落文化、乡村田园,让外面的人能够识别乡村,好多人就说把墙拆掉,换成篱笆,但我们觉得拆了可惜,最后就探讨出来一个方法:拿炭棒直接在墙上作画,或打掉一部分,根据我们的想法和功能需求改造。按他们的方法可能要花大几千甚至一万,我们的做法算上材料、工时还不到500块钱。我们觉得乡村应该这样做,包括文创,寻找乡村里不同的东西,找到它的元素符号,并针对它今天的、历史的元素符号去研究未来的需求。

还有乡村的气质形态体验,它是指任何一个区域都有的气质形态,这个气质形态包括我们在物质空间里形象、内容的积淀、动植物的特质品质、人、方言、文化。以往,这些气质形态被我们分解了,我们没有对某地的区域气质做综合性的评价、利用和设计。今天95%以上的民宿亏损,原因就是我们只把空间气质里面的一部分利用起来了,比如只注重周末的度假生活,从周日到周五晚上之前空置率很高。一旦我们把特质抓到,资源辐射面就放开了。

我们以舍系列来落地乡村气质形态体验综合体,在石榴主题下,结合当地村民的石头房子,生成从品牌到IP、到商业模式、到产品供应的整个渠道,将艺术活动穿插在林下、院落和房舍里面来做空间。慈舍主要做活性文化体验,把一叶一花都主题化,院落空间作为国学甚至当地打糍粑等活性演艺的区域,会议空间则用于组织沙龙。

舍系列的运营产品以“远方味道”来实现,这种味道不是舌尖上的味道,而是我们记忆中的、心里的、五感六观的味道,这种味道代表对远方的怀念。一种东西让你念念不忘,就代表一定的商品成功性,或者是需求的必要性。远方味道一是我们提供的文化传播平台,二是物流。我们的工作重点就是通过IP打造、产品设计,最后生成我们的产品销售模式。

作者系远见旅游发展机构总裁;远见旅游设计集团CEO。

(本文系作者在第二届世界乡村发展论坛上的发言)

中国乡村发现网转自:乡村文化人 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)