农村土地制度一直是农村改革的核心问题。1978年开始的第一轮农村土地制度改革,实现了农村土地集体所有权和家庭承包经营权的分离,极大地促进了中国农业增长。但是,这一制度安排存在着土地划分细碎、农地小规模经营等缺陷,限制了土地生产率的进一步提高、不利于发展现代农业及增加农民收入。不可否认的是,农地流转是促进农地规模经营的必经之路。新一轮农地制度改革将农户承包权与经营权进一步分离,旨在通过明晰所有权、稳定承包权、放活经营权,促进农地经营权流转(简称农地流转)、发展土地适度规模经营。根据“科斯定理”,当交易费用为正时,“合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响。权利的一种安排会比其他安排产生更多的产值”。因此,有必要深入分析交易费用对农户农地流转行为的可能影响,据此提出推进农地流转,从而提高土地利用效率、发展现代农业以及促进农民增收的建议才更具有政策价值和现实意义。

一、农地流转的交易费用困境

从政策层面上看,自上世纪80年代初期始,政府就开始逐步实施鼓励农地流转的政策,且相关政策不断发生着“边际上的持续的渐进变迁”。1998年《中华人民共和国土地管理法》将农地转让权上升到法律的高度给予保护,2003年实施的《中华人民共和国农村土地承包法》开始赋予农民依法、自愿、有偿地流转自己土地承包经营权的权利。2013年中国共产党十八届三中全会明确要求,要“鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营”。2014年11月颁发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》中明确指出,应“坚持农村土地集体所有,实现所有权、承包权、经营权三权分置,引导土地经营权有序流转,坚持家庭经营的基础性地位,积极培育新型经营主体,发展多种形式的适度规模经营”。

从农地流转的实践效果看,中国农地流转的发展不尽如人意。叶剑平等的调查结果显示,截止到2008年,只有15%的农户转包(转让)过土地,16.5%的农户转租(转入)过土地,高达69.5%的农户没有进行过农地流转。根据刘守英的调查分析,截至2011年底,全国农村耕地流转面积为2.28亿亩,仅占全国耕地总面积的17.8%,并且各地农地流转仍然存在活力不足、规模不大、结构不协调等问题。郜亮亮发现,全国农地流转存在区域差异明显、亲属间的流转比例高等特点。罗必良进一步分析指出,虽然农地经营权流转已成为一个基本趋势,但农地流转主要发生在小农户之间,土地分散化的经营格局没有发生根本改观,农地流转的进程可能受到许多因素的制约。

关于中国农地流转不畅的原因,理论界或归因于农地承包经营权的产权残缺,或归因于农村劳动力市场不完善、农村信用市场不健全等。但是,从交易的视角分析,农地流转可以看作是交易双方在特定条件下为寻求既定成本下的收益最大化或既定收益下的成本最小化选择的结果。科斯指出,市场交易需要花费一定的成本和代价,也就是说存在着交易费用,“为了进行市场交易,有必要发现谁希望进行交易,有必要告诉人们交易的愿望和方式,以及通过讨价还价的谈判缔结契约,督促契约条款的严格履行,等等,这些工作常常是成本很高的,而任何一定比率的成本都足以使许多在无需成本的定价制度中可以进行的交易化为泡影”。德尔曼和张五常也从交易发生的整个过程,认为交易费用的大小取决于搜寻交易信息的费用、讨价还价和决策费用、监督和执行费用。

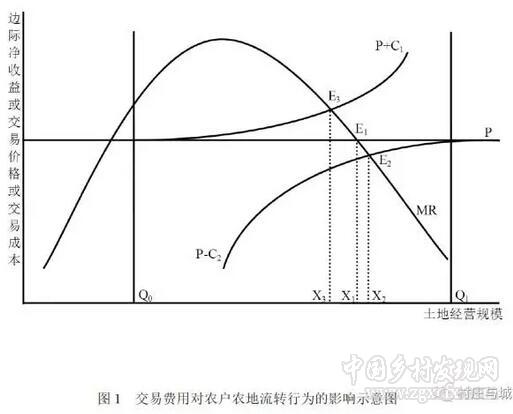

黄英良等遵循科斯等的思路将农地流转的交易费用划分为农户搜寻流转对象和流转信息的费用、为确定农地流转价格等进行谈判及订立合约的费用、为防止机会主义行为而产生的监督及执行合约的费用等,这三类交易费用的大小决定了农地流转中交易费用的高低。交易费用对农户农地流转的影响可以用图1表示:图1中,MR表示农户农地经营的边际净收益曲线,P为农地交易价格。农地流转的交易费用由C1和C2两部分构成,分别由转入户和转出户承担。对转入户而言,其实际支付为P+C1;对转出户而言,其实际收益为P-C2。Q0和Q1分别表示转入户和转出户初始的农地经营规模。如果不存在交易费用,MR曲线与P曲线相交于E1点,此时,农户最优土地经营规模为X1,转入户转入土地面积为Q0X1,转出户转出土地面积为X1Q1。

然而,资产专用性、不确定性、交易频率以及人的有限理性、机会主义倾向等都导致交易费用为正。正交易费用的存在会妨碍市场的有效运行。考虑到农地流转过程中可能存在的交易费用,此时,转入户的均衡点由E1变化到E3,转出户的均衡点由E1变化到E2。对转入户而言,MR曲线与P+C1曲线相交于E3点,转入户转入土地面积为Q0X3,与E1点相比,转入户转入土地面积减少X3X1。对转出户而言,MR曲线与P-C2曲线相交于E2点,转出户转出土地面积X2Q1,与E1点相比,转出户转出土地面积减少X1X2。由此可见,农地流转中交易费用的存在既抑制转入户转入土地,又抑制转出户转出土地,交易费用显然是影响农地流转的一个重要约束因素。

二、交易费用对农户土地流转行为的影响

(一)数据来源及样本介绍

为深入分析交易费用对农户农地流转行为的可能影响,提出具有针对性的促进农地流转的对策建议,2014年1~2月,扬州大学中国土地政策研究中心联合广西大学、华中农业大学和东北农业大学,组织四所高校的学生在江苏、广西、湖北和黑龙江4省围绕这一主题采用随机抽样的方法进行了入户调查。

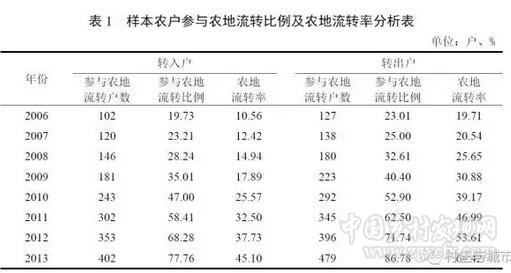

本文将四省2006~2013年间至少发生过一次农地转入或转出行为的样本农户分别界定为转入户和转出户,并采用农户农地流转率刻画农户的农地流转行为,并将农户农地流转率分为转入户农地流转率和转出户农地流转率。转入户农地流转率=转入土地面积/(转入户年初经营土地面积+转入土地面积);转出户农地流转率=转出土地面积/转出户年初经营土地面积。样本情况见表1。

由调查数据可知,四省转入户样本数为517户农户、转出户样本数为552户农户。从表1中可以看出,2006~2013年间,转入户参与农地流转的比例明显上升,从2006年的19.73%上升到2013年的77.76%,8年间上升了58.03%;与转入户参与农地流转的农户比例变动趋势一样,转出户参与农地流转的比例在2006~2013年间显著上升,增加了63.77%。表1还显示,2006~2013年农户农地流转率呈现持续上升的趋势。转入户农地流转率从2006年的10.56%上升到2013年的45.1%,年均增长速度为23.05%;2006年转出户农地流转率为19.71%,以后逐年上升,2013年上升到64.42%,年均增长速度为18.43%。

(二)交易费用与农户农地流转行为:描述性证据

本文用各年农地流转面积反映第一类交易费用即为农地流转搜寻交易对象及相关流转信息而产生的费用,农地流转的面积越大,单位面积农地流转的交易费用越小,反之亦反。用农地流转是否有第三方组织反映第二类交易费用即农地流转组织谈判及订立合约的费用,有组织的农地流转节省了市场的交易费用。用农地流转时是否签订农地流转合同、流转土地的用途是否受到限定反映第三类交易费用即监督及执行合约的费用。若签订流转合同且在流转合同中明确土地用途,则减少了日后发生流转纠纷及流转期限的不确定等问题,农地流转交易费用较低。

1.第一类交易费用对农户农地流转行为的可能影响

就转入户而言,农地流转面积较大的农户农地流转率往往高于农地流转面积较小的农户。表2中,农地流转面积大于9亩的转入户农地流转率比农地流转面积小于9亩的转入户农地流转率平均高27.57%。就转出户而言,农地流转面积较大的转出户农地流转率普遍高于农地流转面积较小的农户。表2中,农地流转面积大于3亩的转出户农地流转率比农地流转面积小于3亩的转出户农地流转率平均高21.79%。

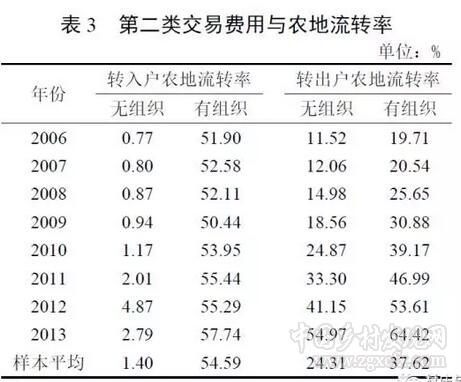

2.第二类交易费用对农户农地流转行为的可能影响

表3中,由上级政府、村集体或小组等组织农地流转的农地流转率明显高于无组织时的农地流转率。就转入户而言,有组织的农地流转率比无组织的农地流转率平均高53.19%;就转出户而言,有组织的农地流转率比无组织的农地流转率平均高13.31%。

3.第三类交易费用对农户农地流转行为的可能影响

表4中,农地流转时签订流转合同农户的平均农地流转率明显高于未签订流转合同农户的农地流转率。就样本平均而言,签订流转合同的转入户农地流转率比未签订流转合同的转入户农地流转率平均高46.54%,签订流转合同的转出户农地流转率比未签订流转合同的转出户农地流转率平均高55.71%。农地流转时限定流转土地用途的农户平均农地流转率明显高于未限定用途的农户农地流转率。就样本平均而言,限定土地用途的转入户农地流转率比未限定用途的转入户农地流转率平均高45.36%,限定土地用途的转出户农地流转率比未限定用途的转出户农地流转率平均高59.2%。

(三)计量检验

1.模型设定及变量定义

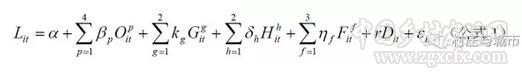

本研究重点考察交易费用对农户农地流转行为的影响,被解释变量分别是转入户和转出户农地流转率,关键解释变量是交易费用。考虑到农户农地流转行为可能会受到农地流转是否得到补偿、户主特征、家庭特征和地块特征等因素的影响,因此,在设定模型时将它们作为控制变量。计量模型如下:

公式1中,t=2006~2013年。Lit表示第i个农户第t年的农地流转率。Op表示第i个农户第t年农地流转交易费用。P依次代表第一类交易费用、第二类交易费用、第三类交易费用,并分别以农地流转面积、农地流转是否有组织(有组织流转=1,无组织流转=0)以及农地流转时是否签订流转合同(签订流转合同=1;未签订流转合同=0)、流转土地用途是否受到限定(有限定=1;无限定=0)作为代理变量。

其他控制变量包括:Gg是一组反映农地流转是否得到补偿以及政府奖励的变量,其对交易费用有冲减作用。若农户流转土地时能够得到补偿或政府的奖励,则有利于缓解交易费用对农地流转的反向作用,从而促进农地流转。Hh是一组户主特征变量,h依次代表户主年龄、户主受教育程度(户主受教育程度赋值如下:0=文盲,1=小学,2=初中,3=高中,4=中专及以上)两个变量。Ff是家庭特征变量,f依次为家庭劳动力数量、家庭非农就业比例以及家庭拥有的固定资产价值。D代表地块特征变量,用家庭承包的地块数表示。在模型估计时还加入年份虚变量和省虚拟变量,以控制不能观察到的各地社会经济发展水平等因素对农户农地流转行为的可能影响。

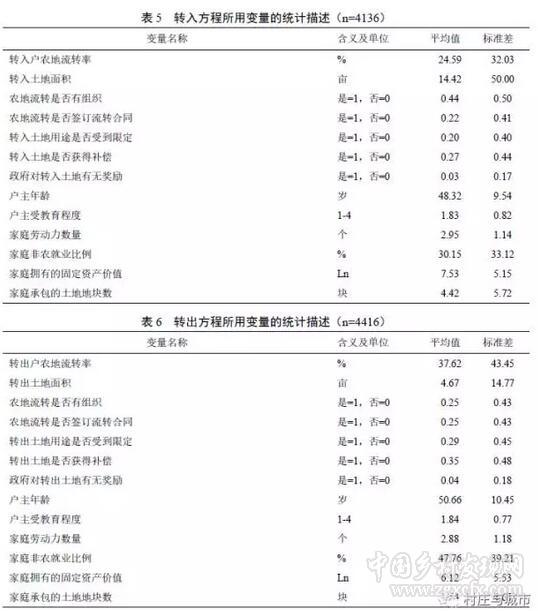

相关变量的统计描述见表5、表6。

2.估计方法和估计结果

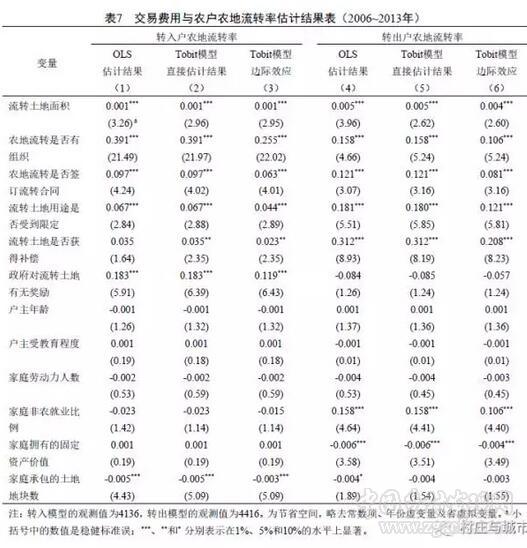

根据数据特征,研究者首先采用OLS方法分别估算农地转入和转出方程(表7,模型1和模型4)。考虑到一些农户在相关年份未发生农地流转行为,此时观察到的农地流转率为零,为了得到一致估计及验证模型的稳健性,采用Tobit固定效应模型进行估计(表7,模型2和模型5),以评估所关注变量对农地流转的作用,并据此估计出Tobit各个解释变量的条件边际效应(E(L|L>0,X)),即农地流转率大于0的情况下每个解释变量的边际效应(表7,模型3和模型6)。有关转入和转出模型的估计结果见表7。

从总体上看,Wald chi(2)/F检验和log likelihood值都表明估算结果是有效的。大多数变量的系数符号与预期的结果相一致,说明模型总体运行良好且稳定,能较好地解释交易费用对农户农地流转行为的影响。

首先,不管采用何种方法估计,所有代理交易费用变量的系数在统计上都是显著的。Tobit模型的估计结果表明,在控制了其他特征变量后,流转土地面积每增加1亩,转入户农地流转率和转出户农地流转率平均分别提高0.1%和0.4%;与农地流转无组织相比,农地流转有组织的转入户农地流转率和转出户农地流转率平均分别高25.5%、10.6%;与未签订流转合同相比,签订农地流转合同的转入户农地流转率和转出户农地流转率平均分别高6.3%和8.1%;与流转土地用途未受限定相比,农地流转用途受限的转入户农地流转率和转出户农地流转率平均分别高4.4%和12.1%。OLS的估计结果也基本一致,且估计结果与Tobit边际效应相差不大。这表明,农地流转交易费用的减少对转入户农地流转率和转出户农地流转率都具有正向效果。

其次,其他控制变量的估计结果与理论预期基本一致。农户在进行农地流转时若能获得一定的经济补偿,有利于促进农地流转。其中,农地流转是否获得补偿与转入户及转出户农地流转率都呈正向关系,而政府对农地流转进行奖励有助于促进农地转入,且其系数都在统计上显著。如,转入模型中,在控制其他特征变量的情况下,Tobit模型的估计结果表明,转入土地获得补偿的农户农地流转率比未获得补偿的农户农地流转率平均高2.3%,获得政府奖励转入户的农地流转率比未获得政府奖励转入户的农地流转率平均高11.9%。此外,在保持其他条件不变的情况下,家庭非农就业的比例越高,农户转出土地的流转率越高;随着家庭固定资产的价值提高,农户转出土地的流转率降低;家庭承包的土地地块数越多,农户转入土地的流转率越低。

三、结论与政策建议

本研究重点关注交易费用对农户农地流转行为的影响。实证分析结果表明,农地流转中的交易费用对我国的农地流转产生了显著影响。第一,农地流转中搜寻交易对象及流转相关信息的费用越低,越有利于农地流转。第二,有组织服务的农地流转能够通过节约农地流转中组织谈判和订约费用而节约交易费用,从而促进农地流转。第三,农地流转时流转双方签订农地流转合同及限定流转农地的用途能够降低农地流转的履约成本,从而促进农地流转。因而,在新一轮农地制度改革进程中应全面降低农地流转中的各类交易费用,以加快农地流转的速度和规模,发展农地适度规模经营。

本文的政策启示是:第一,建立和完善各类农地经营权流转市场。政府应在确权登记、保护农民土地权益的基础上,充分发挥农地流转市场的信号生成功能与传递功能,以节约农地流转中搜寻信息的交易费用。第二,完善以县级政府为主的农地流转服务网络。规范并健全各级政府在农地流转中的参与机制,彰显其在农地流转中组织、协助农户谈判及签约的服务功能,鼓励各种提供抵押融资以及资产评估等服务的专业中介机构的设立,以降低农地流转中的谈判及订约费用。第三,加强既定法律的执行力度,引导农地流转双方签订农地流转合同。2003年实施的《农村土地承包法》中早已规定“土地承包经营权采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转,当事人双方应当签订书面合同”,并对流转合同的内容做了具体规定。今后应进一步落实法律的执行力度,引导农地流转双方签订书面流转合同,降低农户农地流转中履行合约的交易费用。如此,才能有效推进农地经营权有序健康流转,促进农地向规模经营主体集中,发展多种形式规模经营,实现农业生产方式的变革。

中国乡村发现网转自:《江海学刊》2015年第2期

(扫一扫,更多精彩内容!)