——基于确权背景下的IV-Tobit模型的实证分析

内容提要:农户对其土地承包经营权所普遍存在的禀赋效应,将导致农地流转市场效率低下。对此,本文基于禀赋效应中“ 人对物” 、“ 物对人” 及“ 人对人” 的3类互动关系,构建“ 农地确权—农地特性—交易对象—禀赋效应” 的分析框架,揭示农地禀赋效应的成因及其对象歧视性根源。利用全国4105个农户样本构建IV-Tobit模型,实证结果表明,农户的禀赋效应具有对象选择性与歧视性。特别是当农地流转对象是规模经营主体时,农地确权是显著增加农户的禀赋效应的重要因素,即使强化外出就业政策的扶持力度以化解农户对农地保障价值的依赖性,亦无法降低其农地禀赋效应 由农户与农地的情感关联所决定的农地心理价值的不可替代性,是诱发农地禀赋效应的重要根源。本文有助于深化对我国农地流转市场特殊性的认识。

关键词:农地确权;农地流转;禀赋效应;流转对象歧视

一、问题的提出

通过农地的流转集中以实现规模经济,被视为是化解我国农地“ 均包制”及其小规模、分散化和低效率经营格局的重要策略(周其仁,2003;何秀荣,2009;韩长赋,2015)。早在1984年,中央 “一号文件”就开始鼓励农地向种田能手集中;2013年十八届三中全会更是鼓励承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体进行流转 发展多种形式的规模经营。为了以产权明晰与稳定来加快推进农地流转市场发育,中央政府于2013年在全国范围内大力推行农地确权政策。

然而,多项政策的实施并未有效缓解我国农地流转市场的低效率问题。3个方面现象尤其值得重视:第一,2005—2015年,尽管中国农地流转率以每年20.53%的速度提升,但明显低于农地租金每年24.60%的上升速度。第二,尽管农地流转率逐年提升,但实际发生的农地流转总体上并非是由价格诱导的市场型流转。农户的农地流转对象一般包括亲友邻居、其他普通农户、家庭农场、种养大户、龙头企业,而发生于亲友邻居、其他普通农户之间的农地流转占全部农地流转合约的比例高达88.48%。第三,2010年中国耕地经营规模在10亩以下的农户占总农户数的85.79%,到2015年,这一比例依然高达,85.74%。可见,在农地流转价格上升的背景下,农地流转仍多数发生在农地生产效率差距不明显的熟人网络之间,而具有较高生产效率的规模经营农户则形成缓慢,农业小规模经营格局并未得到根本改善。

价格机制是市场中最敏感、最有效的调节机制,价格的变动对整个市场的运行具有十分重要的影响,农地流转市场的失效,与农地流转的价格生成关系密切。

农户对转出农地的最低意愿租金(Willing to Accept,WTA)可表达农户对自有承包农地所承担多重功能的总体价值评价,而对转入农地的最高意愿转入租金(Willing to Pay,WTP)则反映农户基于自身的生产经营能力及农地利用效率进行的经济价值评价。对于同一个体来说,其分别作为卖家的WTA与作为买家的WTP之间的差异,被行为经济学定义为“禀赋效应”。本文将农户在农地流转中的WTA与WTP的差异定义为农地禀赋效应。显然,农户的WTA远高于WTP,意味农户在转出农地时所做出的多重的价值评价,必然会抑制农地流转并阻滞资源配置于更高利用效率的主体。

禀赋效应是指当个人一旦拥有某项物品,其对该物品价值的评价高于未拥有物品时的评价。可以说,禀赋效应是“人”对“物”的一种心理感受及其引致的行为表现,涉及到“人”和“物”两个要素的互动。禀赋效应理论主要关注于交易过程中“人-物”的关系,却未进一步考虑不同交易主体之间(“人-人”)的情景差异。就同一物品即产权客体而言,面对不同的交易主体,产权主体的交易倾向是不同的。本文将此定义为农地流转的对象歧视性。

本文构建“农地确权———农地特性———交易对象———禀赋效应”的分析框架,探讨农地禀赋效应的成因及其对象歧视性问题。其中,农地确权表达的是,在“人对物”的动态关系中,农户承包经营权的产权强度的提升对禀赋效应的影响;农地特性重点考察“物对人”的动态关系,农地对农户所具有的不可替代的效用价值,将会怎样影响禀赋效应;交易对象所要强调的是“人对人”的关系,即农户在农地流转中的禀赋效应具有对象选择性与歧视性。

二、模型选择与结果分析

(一)内生变量识别

估计农地确权对禀赋效应的影响面临的第一个挑战是互为因果问题,即农户的农地禀赋效应程度可能反向影响其农地确权。第二个挑战是,存在不可观察因素同时影响农户的农地禀赋效应以及农地确权。

为了有效识别农地确权对禀赋效应的影响,本文使用村落农户机械耕种程度的变异系数(machine_cv)作为工具变量做进一步的分析。具体而言,由于每个样本村中有多个被调研农户,笔者询问农户家庭的农业机械耕种程度,然后对同村多个农户数据进行运算,计算本村农户的机械耕种的差异程度。

(二)模型选择

农户的WTA/WTP比值是一个连续变量。被解释变量为连续变量时一般采用OLS模型。但是,在本文研究中使用OLS模型也并不合适。因为在调研过程当中发现,由于某些农户强烈不愿意转出农地,其在回答意愿最低转出租金(WTA)时,往往选择拒绝回答或者回答一个异常高的数值。在计量模型构建过程中,删除这部分农户数据是不妥当的,但是直接使用原始数据进行OLS模型构建又会对估计系数造成偏差。

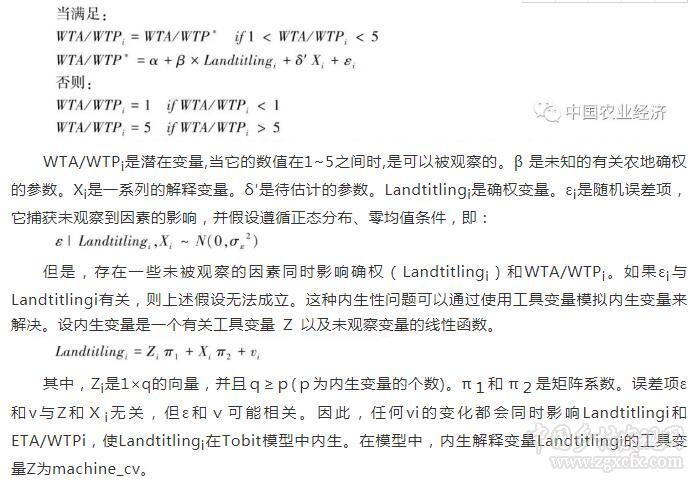

为此,使用Tobit模型解决上述问题。Tobit模型被称为截尾回归模型或删失回归模型,属于受限因变量回归的一种。一般情况下,农地具有普通商品的性质,但中国特殊农情又赋予了农地部分公共物品的属性。因此,在本文研究中,本文选择WTA/WTP=5作为农地禀赋效应Tobit模型中的最高阈值。以此为依据构建的Tobit模型的含义是:当农户拒绝回答WTA数值或回答过于夸张的WTA数值时,无需猜测农户真实的WTA/WTP比值,但可以确定的是,这些农户对农地拥有至少高于5的WTA/WTP比值。具体模型构建过程为:

(三)计量结果及分析

1.具体的计量分析步骤。由于需要考察农户农地禀赋效应的对象歧视性,本文将农户样本分为两类,第一类农户为其倾向于将农地流转给亲戚、邻居或普通农户,第二类农户的特征则倾向于将农地流转给生产大户、龙头企业、农业合作社或村集体等规模经营主体。对两类农户分别建立数据库,进而构建IV-Tobit模型。通过观察及对比两个模型中各解释变量对农地禀赋效应的影响,一方面考察农户面对不同承租主体时禀赋效应的生成逻辑,另一方面揭示农户农地禀赋效应的对象选择歧视性。

2.模型结果与分析。表3汇报了确权与农地不可替代性对两类农户农地禀赋效应的影响。由于是Tobit模型,计量结果均是在1 “农地确权”的外生性假设,可以通过观察Wald外生性检验( /alpha=0)。如果其是显著的,可以拒绝外生性的零假设(α=0),即“农地确权”被视为一个内生变量。模型(2)的估计结果表明,χ2(1)=3.42,且在10%的统计水平上显著。第一阶段回归中,模型(2)的machine_cv系数为-0.230,且在1%的统计水平上显著。由此证明,“machine_cv”不是一个弱工具变量。 根据表 3 模型(1)与模型(2)的计量结果,可以发现: (1)农地确权变量。对于第一类样本农户,即当农户倾向于将农地流转于亲戚、邻居或普通农户时,农地确权对其WTA/WTP比值无显著影响。 对于第二类样本农户,即当农户倾向于将农地流转给生产大户、龙头企业、农业合作社或村集体等规模经营主体时,农地确权对农户WTA/WTP比值有显著的提升作用。因此,从“人对物”的角度而言,“人”在何种程度上拥有“物”,将影响禀赋效应的形成。因此,对于试图通过改善产权强度来促进农地流转市场发育的政策主张,需要保持谨慎的态度。 (2)农地的不可替代保障价值变量。 对于第一类样本农户,“农民外出就业扶持政策”对农户的WTA/WTP比值有显著的弱化作用。 从“物对人”的角度而言,农地对农户保障价值的不可替代性减弱,能够降低农户的农地禀赋效应。因此,增加对外出务工农户的就业扶持力度,消除其外出务工时的就业不稳定忧虑,有利于淡化农户对农地的保障依赖、降低农户的农地禀赋效应,从而有助于农地流转市场中合理农地租金的生成。但是,对于第二类样本农户,对农民外出就业扶持政策感到满意并不会显著降低农户的WTA/WTP比值。 (3)农地的不可替代心理价值变量。 对于第一类样本农户,“农地的种植品种控制心理”不会对农户的WTA/WTP比值产生显著影响,但却对第二类样本农户的WTA/WTP比值有显著的正向影响。 从“物对人”的角度而言,农户对农地具有较强控制意识,表明其与农地具有高强度的情感连接。丧失农地控制权的痛苦难以通过替代物来弥补,由此强化了农地的心理价值不可替代性,增加农户的农地禀赋效应。因此,缓解农户对农地的情感依赖有助于降低农户的禀赋效应。 (4)对比两类农户的计量结果可以发现:首先,仅当农户的农地流转对象是规模经营主体时,农地确权会显著增加其农地禀赋效应,进而抑制农地的流转;其次,当农户的农地流转对象是规模经营主体时,即使对其强化外出就业政策的扶持力度,亦无法降低其农地禀赋效应;再次,仅当农户的农地流转对象是大规模经营主体时,农户与农地的情感关联才会显著增加其农地禀赋效应。这表明农户的农地禀赋效应具有对象选择性与歧视性,当农户的交易对象为较大经营规模主体时,确权政策及农地不可替代特征能够显著强化农户的农地禀赋效应。 三、结论与问题建议 在土地租金不断上升的情景下,我国农地流转仍主要发生于农地利用效率差距不明显的熟人网络中,而具有较高生产效率的规模经营主体则缓慢。由此所表达的农地流转市场的失效,反映了我国农地流转价格机制的特殊性:农户对其承包经营权普遍存在禀赋效应,引致农户在作出农地流转决策时,对自有承包农地所承担多重功能的总体价值评价,偏离于其基于农地利用效率作出价值评价,由此阻滞农地资源配置于具有更高利用效率的主体。研究认为: (1)在“人对物”的动态关系中,农地确权表达了农户承包经营权的产权强度提升,其将增加农户的禀赋效应; (2)在“物对人”的动态关系中,农地对农户所存在的不可替代的效用价值,将增加农户的禀赋效应; (3)在“人对人“的交易情景中,农户在农地流转中的禀赋效应具有对象选择性及歧视性,当农户面对大规模经营主体时,确权与农地不可替代性将对农户禀赋效应的提升作用更显著。 本文研究能够得到一些有意义的政策启示: 第一,在我国特殊的农情背景下,农地确权所表达的农户农地产权强度的上升,将增加农户的农地禀赋效应。因此,对于试图通过提高农户产权强度来促进农地流转市场发育并推进农地规模经营的政策主张,应该保持谨慎的态度。 第二,强化以提高农村劳动力转移就业能力为目的的培训,加大农民进城就业政策的扶持力度,能够降低农地的劳动承载功能及就业保障不可替代性,有助于缓解农户的农地禀赋效应。 第三,尊重村庄文化与农民的传统习俗,形成情感交易与契约交易的有机衔接,既可缓解农户转出农地后的心理损失,又有利于降低农户的农地禀赋效应。 作者简介:朱文珏(广东外语外贸大学经济贸易学院)罗必良(华南农业大学国家农业制度与发展研究院) 中国乡村发现网转自:《农业技术经济》2019年第5期 (扫一扫,更多精彩内容!)